“我希望我的交响曲能够像一把解剖刀”

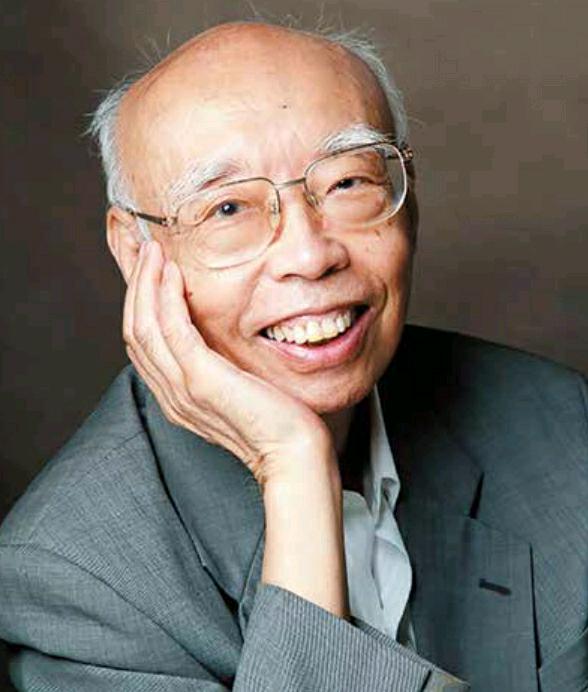

朱践耳

2002年,王西麟写的专文中谈到我的创作生涯时,别出心裁地用了一个词——“三级跳”,即“从新四军跳到莫斯科,从莫斯科跳到先锋派”。并说,和旅美指挥家叶聪先生的“看法不谋而合”。还分析说,这虽然“是诙谐调侃之词,其实,这三个历史阶段的过程是十分艰辛,十分深刻,又十分巨大的艺术超越”。“第一个领域是艺术技巧方面,第二个领域是美学观念方面,第三个领域是世界观、历史观、人文背景和人文观念各方面。我称之为三个领域的超越。”

这说法颇出乎我意料,但觉得很生动,也很确切。不过需要作一点补充说明:我在参加新四军之前,还有一个至关重要的“交响乐迷”五年哩!当时,在上海这个现代大都市的广播节目中,我听了大量西方古典和近现代的音乐作品(详见本书第一章),并且创作了七首独唱的艺术歌曲。否则,要想从新四军的“土包子”一下子就“跳”到莫斯科音乐学院,那是绝对跟不上的。若加上这段历史,就成为了“四级跳”了。

我自己反思这一生,则是从“革命梦”和“交响梦”之间(也即政治与艺术之间),不断地来回徘徊、相互交替这一条线来总结经验和教训的。

我的“革命梦”是从十四岁、1936年上半年初中三年级即将毕业时开始逐渐形成的。从同班的周姓同学那里,从我的两个姐姐以及她们的女老师(后来才知道她是共产党的地下党员)那里受到了革命思想的熏陶。第二年“七七事变”,抗日战争开始,革命浪潮也随之风起云涌。1941年,我妹妹以及邻居郑姓兄妹都陆续投奔苏北新四军,唯独我一人因重病卧床多年,不能动弹,心中着急。

我的“交响梦”则是先由1937年下半年开始的“音乐梦”作铺垫的。1942年卧病在床时,我整天从收音机中听到大量的交响音乐,入迷了,这时才升格为“交响梦”。

1945年可以起床了,正好妹妹、妹夫要回到苏北解放区去,我就毅然搁下了“交响梦”,不听人劝,专心一致地跟随他们一同去实现我的“革命梦”了。

十年后,1955年,我被选派往莫斯科留学时,才放下了“革命梦”,专心一致地去实现“交响梦”。到1960年回国后,突然发现“交响梦”的路走不通了。当时,中苏关系紧张,革命形势十分严峻。于是我又自觉地、真心诚意地再次转向“革命梦”,写了大量的革命歌曲。

1966年“文革”开始,则更加是革命统率一切了,尽管对那场“大革命”内心存有不少的疑问、迷惑、茫然、矛盾,但也不得不“随大流”。1960年到1978年这十八年断层(包括前六年的迷途,中间十年的荒唐压抑,后两年的反思),不仅毁了我的“交响梦”,也使我的“革命梦”大大被扭曲和变质。我在人生中走了一个大弯路。

“文革”后,1977年10月,我专程到北京,访问了二三十位音乐界、文化界人士和工厂工人,目的是了解有关“文革”的各种实情,这令我得益匪浅(因上海是“四人帮”的老窝,真实信息已全被封锁了)。1978年12月,我第二次去北京,因为第十一届三中全会刚刚为“天安门事件”彻底平了反,话剧《于无声处》也正在北京演出。这次采访的面也就广泛、丰富、深入多了,包括刚被平反释放出狱的那些“天安门前的志士们”在内,我甚至获得了两盘珍贵的“天安门事件”中群众集会现场的实况录音带,这使我有了“身临其境”的感受。这两次北京之行促使我在思想上起了根本性的变化。

再加上我多次深入到贵州、云南、西藏等各地民间音乐中去,那种从土壤中、从人的心灵深处发出的神奇音响震撼了我,使我发现了一个全新音乐美的天地。从此,我的“交响梦”不仅有了质的飞跃、质的升华,并且与“革命梦”也不再相互排斥,而是“两梦统一”了。其根本原因就在对于“革命”一词的内涵也有了全新的、开放性的、深层次的理解;对人性、对人生、对世界、对历史有了深入的剖析,有了真切的感悟,促使我大步赶上前去,终于在鲜活而踏实的“现代派”“先锋派”层面上圆了我的“交响梦”!这在我的音乐创作生涯中,是一个重要的转折。

下面再对我花甲之后的十五年中写的十一部交响曲作几条小结:

1.在技法上:每部作品都要解决一个难题,作一新的探索,不断挑战自我,超越自我。这样写起来才有意思。同时,也力戒纯技巧的玩弄。

写了两句自勉词:“天马行空,敢为独行侠;我行我素,永作自由人。”——针对过去“耳朵根子太软”的教训。

2.在立意上:每部作品都或多或少有一哲理思考,一种新的洞见。有人文上、道义上的内涵,有音乐美学上的追求。大胆突破过去的一个个禁区和政治口号说教(也有两句自勉词:“冷眼观世界,热血谱心声。”)。

3.在内容上:不论是回顾,还是展望,每部交响曲均来自于丰富的生活体验和历史启迪。这样,作品方有深度(也有两句自勉词:“笔游象牙塔,心系万民情。”)。

4.在性质上:每部交响曲都是一篇反思录,是一次自我灵魂的洗礼,都怀着“还债”的心情在写作——还历史的债,还人民的债,还“交响乐”的债。

5.在结尾时:每部交响曲都打破了历来盛行的“光明尾巴”这一“八股”,而用开放型的结尾——或深思,或警示,或潇洒虚幻,或余音绕梁、高瞻远瞩、别有寓意……可谓“慎终追远”“了犹未了”。

若与二十世纪五十年代那五年留学时期的作品相比较,那时侧重于“写景”“写趣”,而八十年代转型以来,则着重于“写意,写神”,有了质的更新。

全部交响曲都是我在進入老年时期(六十三岁),也即“文革”已过去九年后,方才开始动手写的。在内容和立意方面或多或少都和“文革”的启迪有关。“文革”是各式人物都登场表演的大舞台,演的是人妖颠倒的话剧。“文革”是一架人性的“X光透视机”,又是千年历史集大成的百科全书和大课堂,使我懂得了什么叫假恶丑,什么叫真善美;认识到什么是人生的价值,人性的价值;领会到人道主义的重要和可贵。历史拒绝遗忘,切不可“好了伤疤忘了痛”。如果病根还在,遗毒尚存,旧痛也会转化为新痛。endprint

我希望自己的交响曲能够像是——

一把解剖刀,使稳秘的毒瘤显形;

一枚警铃,将昏睡的人们唤醒;

一缕烛光,照透黑夜里崎岖的山道;

一只小鸟,为即将升起的朝阳报晓。

写到这里,会不会有人提出疑问:“你说了这么多,左一条,右一条,不是把自己都框死了么?”其实,正相反,这一条一条正是把创作的思路打开,把灵感的火花燃亮,把自己带入一种愉悦、亢奋的艺术创造境界中去。根本一条,都是忧时愤世之作。

于是,写了几句心里话:

至诚至真,乐之灵魂。

至精至美,乐之形神。

若得万一,三生存幸。

孰是孰非,悉听后人。

这里,再补写一个小插曲:

中国音乐家协会从2001年開始为年满八十岁的老音乐工作者开设了一个“终身成就奖”,每年评一次。评委中有一位是上海的戴鹏海先生。2003年初已是第三次了。我预先就向老戴打了招呼:“你去北京开会时,若有别的评委提名我时,请代我申明,‘我既不够格,也不愿意。”不料,结果还是选上了我(上海另一位入选的是桑桐先生)。年底颁奖大会在广州举行,我故意不去(桑桐也未去)。没想到,中国音协领导人在回北京的途中,竟然来到上海,在上海市文联的小会议室内专为我们二人颁奖。这一下躲不掉了,在十来个人的小会上,我诚恳地说了几句:“这是终身奖啊!反观我这一生,成绩不大,错误却不少。‘终身成就奖实在受之有愧!我后半生是怀着补过、还债的心情在写作——还艺术的债,还良心的债,还人民的债。”散会后,有两位上海的音乐同行私下向我表示能理解我的心情。晚上,另有两位同行分别来电话说我“谦虚过分了,不妥”。我皆未作任何应答。此时,是否可以用上那句俗语“知我者谓我心忧,不知者谓我何求”?此前,2002年,我就写过这两句词,以表达自己的心情:“风萧萧兮夜色寒,壮志未酬心难甘。”意思是指我在交响乐创作上还远未完成我的心愿哩。再说,我对新设立的“终身成就奖”的初衷及其价值取向有所质疑,所以不愿去领这个奖。

最后,还必须谈一谈六十多年来与我相濡以沫的老伴舒群。

她从1945年开始在上海音专学声乐,以后一直在音乐界担任行政工作。本职工作很忙,家务事也是她一肩挑,是我的贤内助、半边天,更是顶梁柱。尤其是1983年她离休之后,我的每一部新作,她都是第一个热心的“听众”和严厉的评论者。那时,我的创作风格刚开始转型,做了大幅度新的探索与尝试,为此听到不少反对乃至反感的意见。而她的思想却很开放,能够与时俱进,总是积极支持我做的各种大胆开拓,同时也常指出我的一些不足之处,使我得到很大的鼓舞,能不断地探索下去。有这样一位好伴侣,是我的一大幸事。

2006年,在她八十寿辰时,我写了一条幅:

祝贺爱妻舒群八秩寿庆

里里外外一把手,

坦坦荡荡好诤友。

风风雨雨真知音,

朝朝暮暮心连心。

——践耳书赠2006年6月4日

时光荏苒,不觉间我已龄过九旬。走的弯路多,做的贡献少,甚感汗颜。endprint