社会资本视域下农民参与农地整治项目的行为机理

杨昭熙, 杨钢桥, 汪文雄, 赵 微, 杨 帆, 徐 雯

(华中农业大学 公共管理学院, 武汉 430070)

社会资本视域下农民参与农地整治项目的行为机理

杨昭熙, 杨钢桥, 汪文雄, 赵 微, 杨 帆, 徐 雯

(华中农业大学 公共管理学院, 武汉 430070)

研究农民参与农地整治项目的行为机理,对有效调动农民参与积极性,促进农地整治事业健康、持续发展具有重要意义。以“社会资本”理论为指导,从信任、互动、网络、规范4方面考察农民的社会资本,利用湖北省和湖南省部分粮食主产县(区)的农户问卷调查数据,通过因子分析测算出农民的社会资本指数,运用Logistic回归分析法揭示了社会资本与农地整治项目农民参与行为的关系。结果表明:(1) 农民参与农地整治项目的程度与其社会资本指数呈正相关关系;(2) 社会资本中的社会信任因子、政治信任因子、情景互动因子、内生互动因子、社会网络因子、社会规范因子对农民参与农地整治项目的行为产生显著的正向影响,且作用程度存在差异;(3) 政治信任程度不高、情景互动不足是农民参与农地整治项目程度较低的主要原因,其次农民的社会网络水平不高、缺乏一定的内生互动、村庄内部尚未形成一定社会规范以及缺乏社会信任也将影响农民的参与行为。因此,应通过多种途径大力提升农民的社会资本,以提高农民参与农地整治项目的积极性和参与程度。

土地整治; 参与行为; 农地整治; 社会资本; 农民

十余年来,农地整治不仅实现了耕地的提质增量,同时在促进现代农业发展、改善农业生产环境、统筹城乡发展等方面发挥了重要作用。然而,随着农地整治项目的不断推进,问题也逐渐凸显。目前农地整治项目的立项决策,主要由县级国土资源管理部门主导,尚未很好地考虑农民对项目需求的紧迫度,农地整治公共资源配置效率还有待提高[1];在项目规划设计阶段,规划设计单位人力财力投入不足,没有深入田间地头进行调查研究,使其规划设计方案与当地情况不符[2];在项目施工建设阶段,由于缺乏对工程的有效监督,使得工程质量难以保证[3];在项目建后管护阶段,普遍存在因后期管护制度不健全,导致管护工作滞后的情况[4]。其原因是多方面的,但最主要的原因是作为农地整治项目最终受益者的农民参与积极性不高、参与程度过低[5]。因此,深入研究农民参与农地整治项目的行为机理,揭示农地整治项目农民参与程度过低的原因,对有效调动农民参与农地整治项目的积极性,促进农地整治事业健康、持续发展具有重要意义。

目前,有学者开始关注农民参与农地整治项目的行为机理,研究主要从计划行为理论、成本收益理论的角度展开[6-7]。但农民不仅是理性“经济人”,更是嵌入于社会关系网络之中的“社会人”[8],尤其在以地缘和血缘关系为中心的中国农村社会,其复杂的社会结构关系可能对农地整治项目农民参与行为有着重要影响。社会科学中的社会资本理论,为分析农民参与农地整治项目的行为机理提供了新的视角。本文以“社会资本”理论为指导,揭示农民的社会资本与农民参与行为之间的内在关系,为政府制定激励农民参与农地整治项目的政策提供科学依据。

1 研究架构与研究假设

社会资本理论(Social Capital Theory)起源于西方,Hanifan最早提出社会资本的概念[9]。随后,Bourdioeu第一次将社会资本概念引入社会学,他指出社会网络并不是自然赋予的,而是个人通过参与群体活动,并不断投资于群体关系所形成的[10]。之后,各领域开始关注社会资本理论。1988年,美国社会学家Coleman从功能的角度定义了社会资本,强调了社会资本的结构性质,认为社会资本有益于相关社会结构中的所有个体。Putnam将社会资本扩展到了政治学、经济学等领域,指出社会信任、社会互动、社会网络、社会规范构成了社会资本的基本要素,并解释了四者之间的关系,即信任、网络和规范是社会互动的产物,而信任、网络和规范又强化了社会互动[11]。

综上所述,社会资本即为通过在社会网络中构建特定关系,关系主体可以获得相应的关系收益,而赖以实现这些关系收益的有价值的关系连带即为该主体的社会资本。农地整治过程中农民的社会资本通常表现为农民与农地整治项目利益相关者通过社会关系网络构建的某种特定关系,农民利用这些关系以实现自身在农地整治项目中的目标。本文借鉴Putnam对社会资本的定义以及吴玉锋[12]的研究框架,从信任、互动、网络、规范四个方面来分析农地整治中农民的社会资本对其参与行为的影响。

(1) 信任对农民参与行为的影响。信任是社会资本的关键,是整个社会资本的粘合剂。信任是对遵守或破坏网络、规范所做出的回报与惩罚[13],可分为社会信任和政治信任。社会信任侧重的是农民对他人或其他社会组织的信任,相互的信任有助于强化社区认同以及共同责任感[14]。由此可知社会信任不仅可以促进农民之间信息的传播,降低农民搜寻信息的成本,同时也可减小信息传递的障碍[12]。相反,社会信任的缺失会导致双方从利己的角度出发,易出现零和博弈状态。在农地整治过程中,常会涉及修路修渠、占用耕地、田块调整等有关利益调整问题,若村民间缺乏信任,那么双方很难从农地整治中获益[15],参与的积极性则不高。政治信任强调的是对政府的信任程度,政府为村民提供各种公共服务,以多种方式与村民形成互动,村民自然会对政府在村庄的政治、社会与经济生活中所扮演的角色形成主观判断,这就构成了村民对乡镇政府“信任”程度的基础。孙昕在村民参与村委会选举的实证中发现,村民对政府“政治信任”越高,或者说对政府在村庄的社会、经济发展和村庄治理中所起作用的评价越正面,那么农民参与的积极性就越高[14]。据此提出如下假设:

H1a:社会信任对农民参与行为有正向影响。

H1b:政治信任对农民参与行为有正向影响。

(2) 社会互动对农民参与行为的影响。Manski提出了“社会互动论”,并将社会互动分为情景互动和内生互动。情景互动是指个人行为决策将以群体行为结果为参照物;内生互动是指个人行为决策可能随着群体成员行为的变化而改变,同样群体成员的行为也可能受到个人行为决策而发生变化[16]。Hong通过理论和实证分析了社会互动对居民参与金融决策的影响,研究表明居民参与概率与社会互动的频率呈正相关,其原因是居民的社会互动程度越高,其观察性学习和交流金融话题的机会也越多,参与的净成本越低,参与可能性就越高[17]。而在农地整治过程中,情景互动主要表现为农民个体的参与行为受到村委会、地方政府有关农地整治宣传工作的影响;内生互动主要表现在农民参与决策受到邻居及亲朋好友参与行为的影响,而这种决策可能反作用于邻居及亲朋好友,表现为一种从众效应。根据以上分析可知,社会互动不仅能够降低农民的信息搜寻成本,同时通过互动能够增进互相信任程度,形成更加密集的社会网络。据此提出如下假设:

H2a:情景互动对农民参与行为有正向影响。

H2b:内生互动对农民参与行为有正向影响。

(3) 社会网络对农民参与行为的影响。Putnam指出,社会网络是指个人、组织或政府之间形成的一组独特的联系,在维持共同价值观中担任重要角色,是建立信任、合作和集体规范的途径[18]。社会网络主要通过3种机制影响公众参与:第一,行动者本身可以通过自身的社会网络学习或者讨论以摄取参与所需要的资源,如信息、知识、技巧;第二,社会网络中的其他参与者或者组织可动员、激励行动者参与;第三,社会网络能够加强行动者对普遍性互惠规范的认可,建立信任基础,密集的网络有助于沟通,从而提高参与积极性[19]。因此,作为社会资本载体的社会网络,其形成有助于促进人们信息的流通,能够激励人们参与。在农地整治过程中,农民参与需要支付一定的货币成本,主要表现为搜集有关农地整治项目信息的费用、参与相关会议所支付的交通费及通讯费、因参与而产生的机会成本[7]。农民的社会网络水平越高,与周围邻居、社会组织、政府等行为主体等联系越密切,其获取信息的成本越低,参与的意愿就越高。特别是通过社会网络以组织的形式参与到农地整治中,不仅能够提高农民与政府的谈判成本,而且以组织的形式形成的社会网络能够通过密集的联系产生舆论,更能提高农民的公共意识,进而提高农民参与的积极性。据此提出如下假设:

H3:社会网络对农民参与行为有正向影响。

(4) 社会规范对农民参与行为的影响。规范是人们参与社会生活的行为准则和人类的社会生活模式,主要包括道德性规范(如舆论、习俗、道德)、契约性规范(如组织规则)和行政性规范(如政策法规)等[13]。契约性和行政性的规范是社会信任的绝对必要条件,但是这些强制性规范作用的发挥需要内在规范的支持,而通过互惠习惯形成自发性的规范准则,能够为社会和谐提供良好的社会规范与秩序,促进公民有序地参与政策,提高其参与水平[20]。而在农村,以村集体为核心所形成的内部制度规范可以约束或引导成员的行为,实现以共同利益为目的的集体行动[15]。因此,农民越是遵守、认同本村所形成的规范,其公共意识和民主意识愈强,参与农地整治项目的意愿越强。据此提出如下假设:

H4:社会规范对农民参与行为有正向影响。

2 实证分析

2.1 数据来源

近年来,国家加大了对农地整治项目的投资力度,特别是粮食主产区的省份,因此,课题组选取作为国家农地整治项目重点投资的湖北省和湖南省作为研究区域。为了取得更有代表性的研究样本,首先在研究区域中随机选取几个县,每个县中再随机选取2个近期竣工的农地整治项目区作为本次调查区域。本文最终选择的调查区域如下:鄂东示范区的黄冈市罗田县、英山县、浠水县、蕲春县,环洞庭湖区的岳阳市华容县、君山区、湘阴县,娄邵盆地区的娄底市双峰县、邵阳市邵东县与隆回县,共20个农地整治项目区。

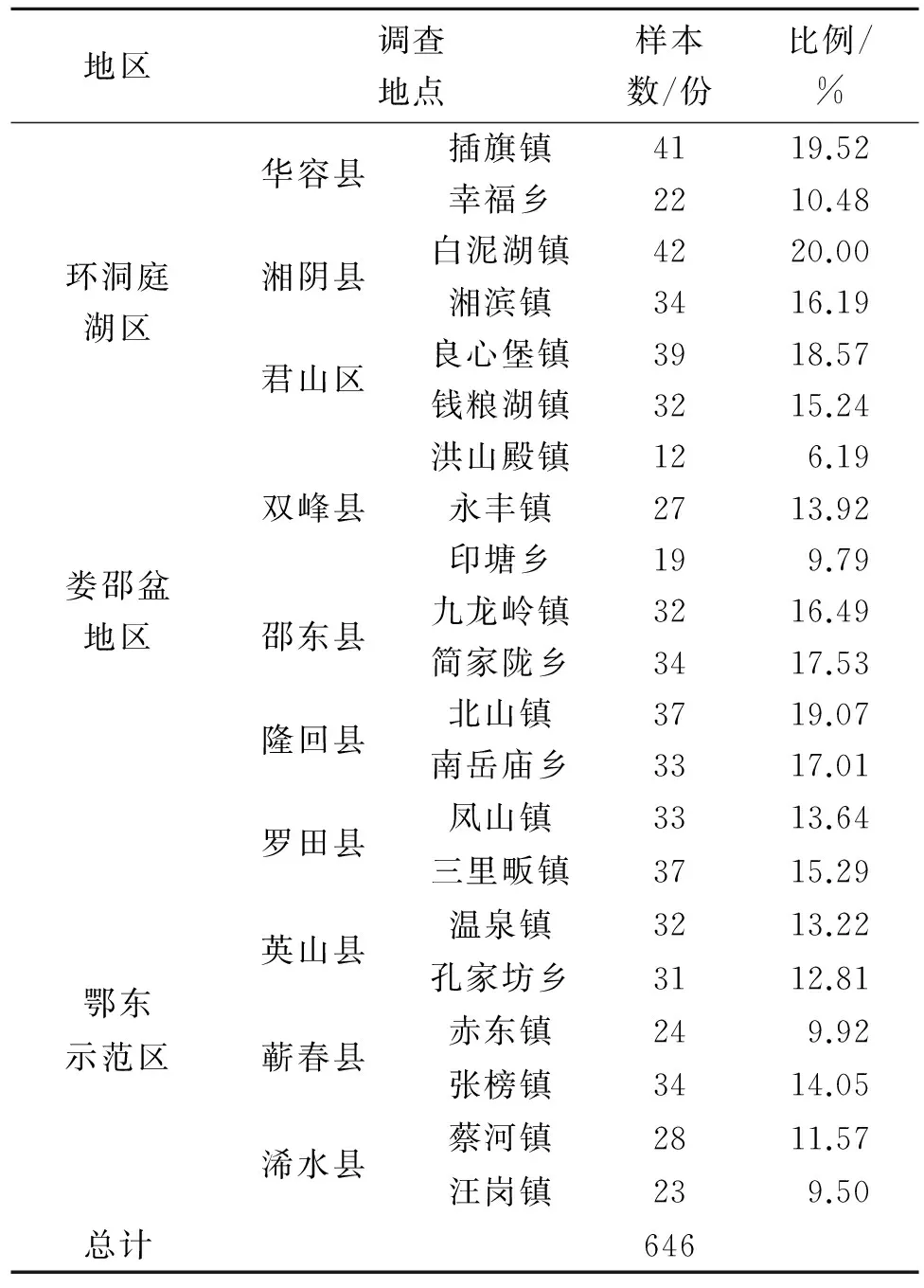

为取得研究数据,课题组于2014年12月3日在武汉市江夏区法泗镇农地整理项目区进行预调查,根据预调查发现的问题,对问卷进行修改完善得到正式问卷。2014年12月5—22日,课题组10人采用随机抽样和访谈式农户问卷调查法,先后到上述地区进行正式调查,每个项目区随机发放20~40份农户问卷。本次调查共发放670份问卷,剔除存在错误信息或信息漏答的问卷,得到有效问卷646份,有效样本率为96.42%;其中环洞庭湖区有效问卷210份,娄邵盆地区有效问卷194份,鄂东示范区有效问卷242份,详见表1。

表1 样本分布情况

2.2 计量模型构建与变量的选择

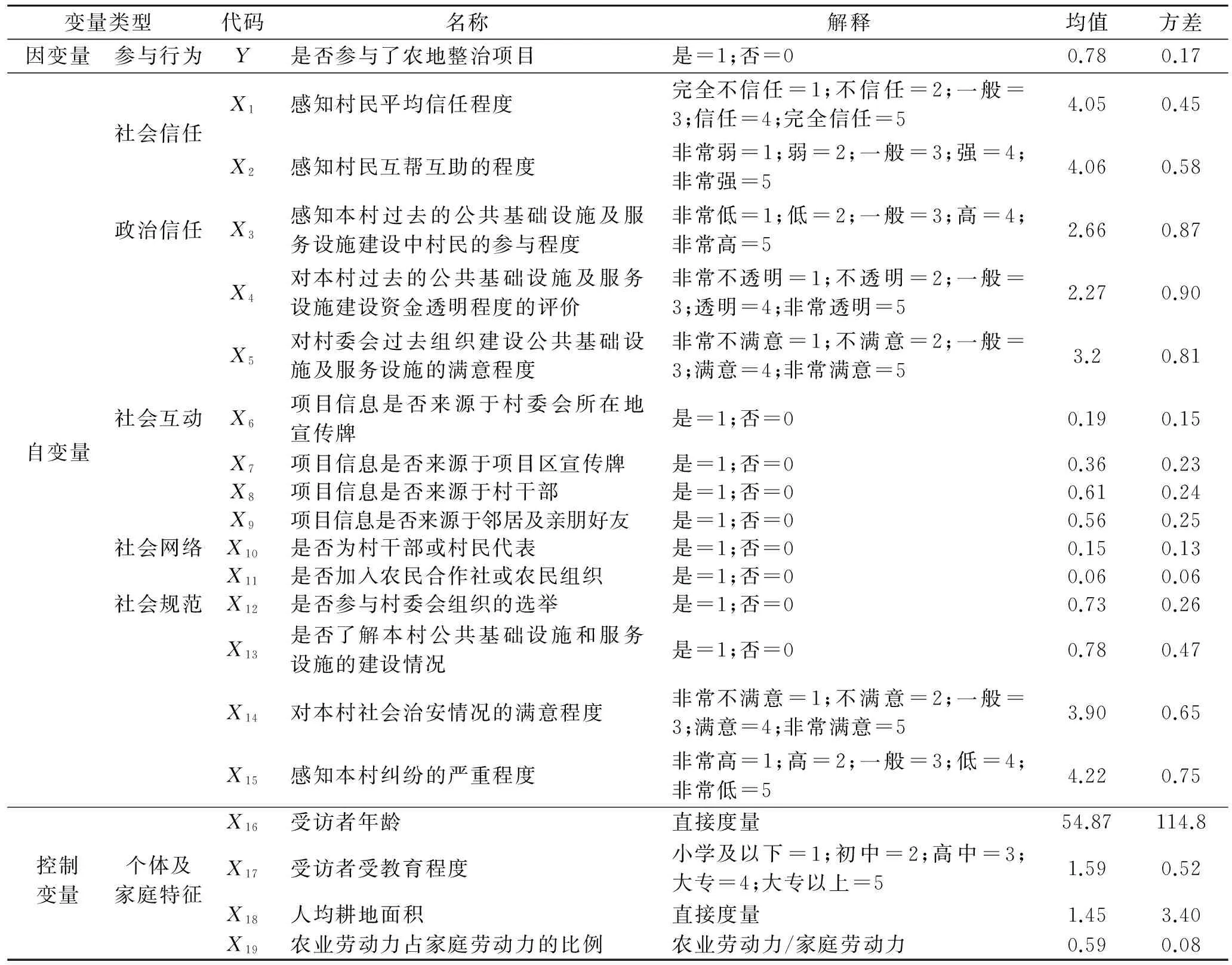

2.2.1 变量选择与说明 社会信任在农村主要表现为对村民的信任以及村民间互帮互助情况,因此本文选取村民平均信任程度、村民互帮互助的程度这两个变量来衡量农民的社会信任程度。政治信任主要通过村民对政府在村庄的社会、经济发展和村庄治理中所起作用的评价来衡量[14],本文选取本村过去的公共基础设施及服务设施建设中村民的参与程度、对本村过去的公共基础设施及服务设施建设资金透明程度的评价、对村委会过去组织建设公共基础设施及服务设施的满意程度这三个变量来衡量农民的政治信任程度。

本文根据农民了解农地整理项目有关信息的来源,区分情景互动和内生互动。若信息来源于村委会所在地或项目区内宣传牌,则属于情景互动;若信息来源于邻居及亲朋好友,则属于内生互动。

由于村干部社会交往较广,所拥有的社会网络水平的相对较高。农民加入专业合作社,也可以扩大社会交际范围,社会网络随之增大[19]。所以,本文选取是否为村干部、是否加入农业专业合作社这两个变量来表征农民社会网络水平的高低。

本文选取是否参与村委会组织的选举、是否了解本村公共基础设施和服务设施的建设情况、对本村社会治安情况的满意程度、本村纠纷的严重程度这四个变量来衡量社会规范程度。农民越是遵守、认同本村所形成的规范,其公共意识和民主意识愈强,参与农地整治项目的意愿越强;参与村委会的选举和了解本村公共基础设施和服务设施的建设情况,是规范中民主意识和公共意识的体现;而本村的治安、纠纷情况反映的是当地社会规范的执行强度,对村庄治安的满意度以及村庄纠纷的认识反映了个人对于村庄的信赖和认可[21]。

此外,农民参与农地整治项目的行为,还要受到其他因素的影响。农民个体的年龄、受教育程度等,对农民的社会资本产生影响,进而影响农民的参与行为。另外,人均承包地面积、农业劳动力占家庭劳动力的比例等农民家庭特征不同,对农地整治项目的重视程度也不尽相同,因而影响农民的参与行为。

2.2.2 模型的构建 为了检验研究假说,本文构建以下计量模型:

Y=f(X1,X2,X3,…,Xn)+ε

(1)

式中:因变量Y是农地整治项目农民的参与行为,为二分变量,即“参与”、“未参与”,其中“参与”赋值为1,“未参与”赋值为0;X1~Xn为自变量,ε为随机干扰项。各变量含义及描述性分析见表2。

表2 变量说明及描述性分析

2.3 农民社会资本指数的测算

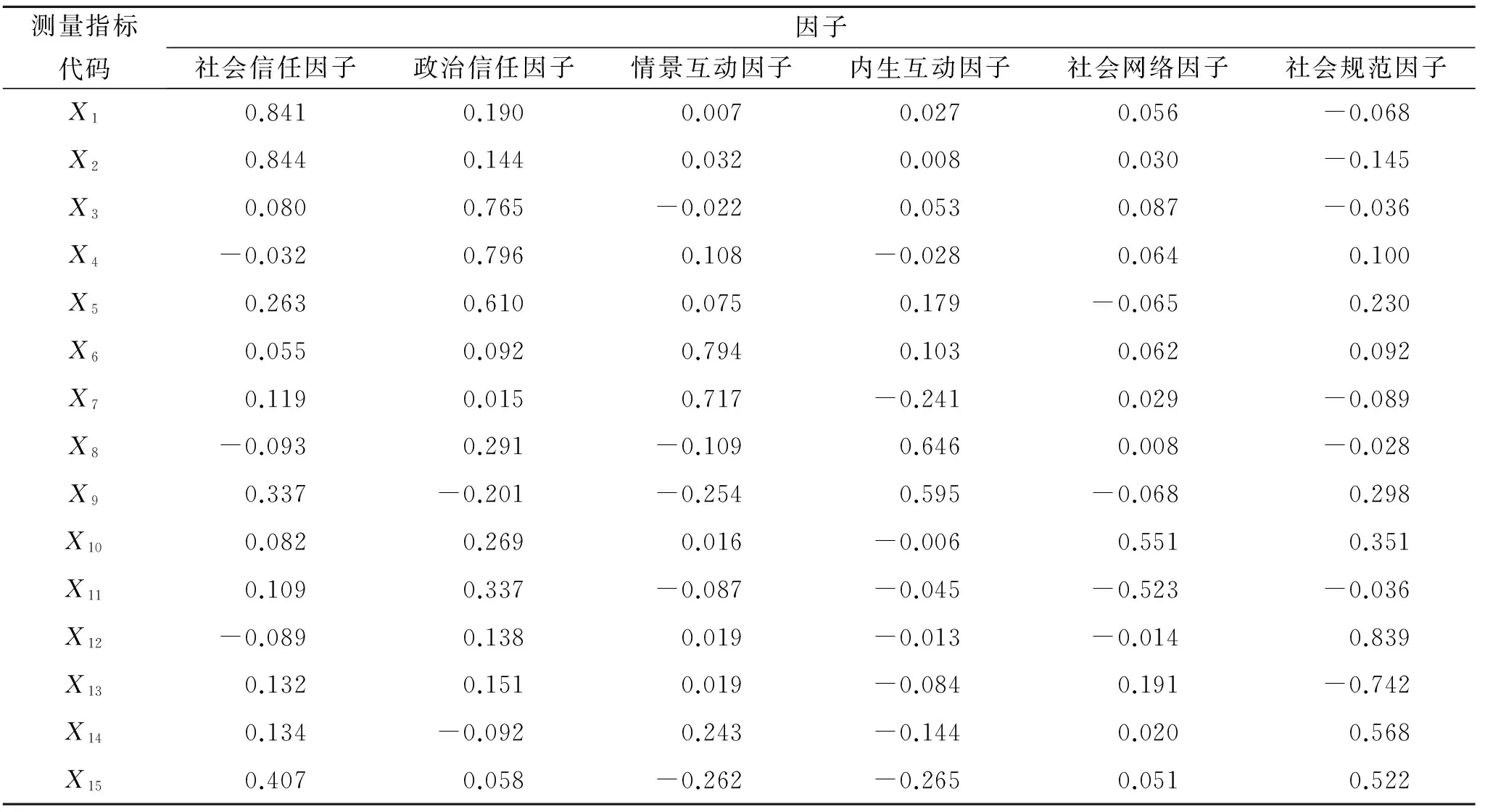

2.3.1 因子分析 由于社会资本所含变量较多,为了得到更精确的模型,本文采用因子分析对社会资本变量进行降维处理。对社会资本中所包含的15个变量进行KMO检验和Bartltt检验,KMO检验值为0.67,Bartltt球度检验的卡方值为1 416.90,检验p值为0.00,说明变量之间存在相关性,可以进行因子分析。通过方差最大正交旋转法得到因子旋转载荷阵,提取6个因子,累计方差贡献率为60.57%,说明6个因子对15个自变量有60.57%的解释能力。根据因子负载(表3),分别将这6个因子命名为社会信任因子、政治信任因子、情景互动因子、内生互动因子、社会网络因子、社会规范因子。其中,“社会信任因子”包括村民平均信任程度、村民互帮互助程度两个变量;“政治信任因子”包括感知本村过去的公共基础设施及服务设施建设中村民的参与程度、对本村过去的公共基础设施及服务设施建设资金透明程度的评价、对村委会过去组织建设公共基础设施及服务设施的满意程度3个变量;“情景互动因子”包括农地整治项目相关信息是否从村委会所在地宣传牌、项目区宣传牌中获取两个变量;“内生互动因子”包括农地整治项目相关信息是否从村干部、邻居及亲朋好友中获取两个变量;“社会网络因子”包括是否为村干部或村民代表、是否加入农民合作社或农民组织两个变量;“社会规范因子”包括是否参与村委会组织的选举、是否了解本村公共基础设施和服务设施的建设情况、对本村社会治安情况的满意程度、本村纠纷的严重程度四个变量。

表3 旋转成分矩阵

2.3.2 农民社会资本指数测算方法 采用因子分析法对农民的社会资本进行测算,计算公式为:

(2)

式中:Fc为第c个样本社会资本指数;Wn为第n个因子的贡献率;ain为因子得分矩阵中的值;Xi为第c个样本测量指标的具体值。

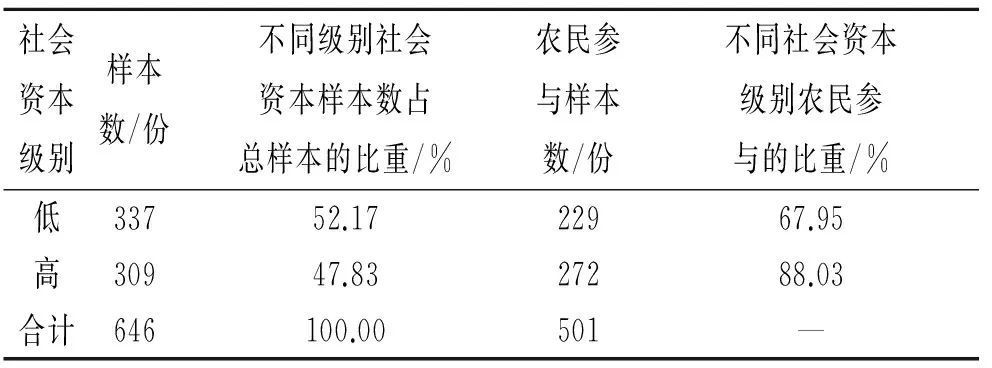

根据社会资本指数计算公式,得到所有样本的社会资本指数为0.42~1.59,平均指数值为1.02。根据社会资本指数的特征及分布,将样本划分为“高”、“低”两个级别:“高”级别的社会资本指数≥1.02,“低”级别的社会资本指数<1.02。不同社会资本级别的样本构成及参与的具体情况见表4。

表4 不同级别社会资本的样本构成及参与情况

2.3.3 社会资本与农民参与行为的回归分析 由于因变量为二分变量,故本文采用二元Logistic回归模型进行分析,并通过最大似然估计法对回归参数进行估计。本文运用SPSS 19.0,采用向后逐步回归方法,使用系统默认的显著性水平(0.05进入,0.10删除),即认为如果一个自变统计量的相伴概率值小于显著性水平,则被引入方程,如果一个自变统计量的相伴概率值大于显著性水平,则被剔除出回归方程,最终模型结果见表5。从模型适当性而言,分别采用HL(Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test)和对数似然值来进行评价。HL的概率值为0.65,大于0.05,即接受原假设,说明模型拟合度较好;对数似然值的显著性概率为0.00,说明自变量能够很好地解释因变量。

表5 Logistic模型估计结果

注:***,**,*分别表示在1%,5%,10%水平上显著。

2.4 结果与分析

(1) 社会资本指数。农民参与农地整治项目的比重而言,拥有“高”级别社会资本的农民参与比重达到88.03%;拥有“低”级别社会资本的农民参与比重为67.95%。这说明,农民参与农地整治项目的程度与其社会资本指数呈正相关关系,即农民的社会资本指数越高,农民参与农地整治项目的程度越高。

(2) Logistic回归结果与分析。社会信任因子通过了1%显著性水平检验,且回归系数为正,假设H1a得到验证。由因子分析中社会信任因子的主要构成要素得知,村民平均信任程度、村民互帮互助程度对农民参与行为具有显著影响,且在其他变量相同的条件下,社会信任因子每提高1个单位,农民参与农地整治项目的可能性会提高23.10%。因此,提高农民间的信任程度,营造良好的村庄互助环境,形成村庄内部规范,不仅能增进农民间的社会信任,降低信息搜寻成本,增加农民获取农地整治信息的渠道,而且可以提高农民参与的积极性。政治信任因子通过了1%显著性水平检验,且回归系数为正,假设H1b得到验证。由因子分析中政治信任因子的主要构成要素得知,本村过去的公共基础设施和服务设施参与程度、本村过去的公共基础设施和服务设施建设支出透明程度、村委会过去组织建设公共基础设施和服务设施满意程度对农民参与行为具有显著影响,且在其他变量相同的条件下,政治信任因子每提高1个单位,农民参与农地整治项目的可能性会提高75.60%。通过转变地方政府职能,加强农村基层组织建设,推进政务信息公开,疏通农民利益诉求表达渠道,增进农民政治信任程度,提高农民的政治效能感,可以提高农民参与的积极性。

情景互动因子通过了1%显著性水平检验,且回归系数为正,假设H2a得到验证。由因子分析中情景互动因子的主要构成要素得知,农民所了解的项目信息来源是否为村委会所在地宣传牌、是否为项目区宣传牌对农民参与行为具有显著影响,且在其他变量相同的条件下,情景互动因子每提高1个单位,农民参与农地整治项目的可能性会提高70.40%。因此,应通过多种渠道和形式,加大农地整治的宣传力度,提高农民对农地整治的认知水平,以提高农民参与的积极性。内生互动因子通过了1%显著性水平检验,且回归系数为正,假设H2b得到验证。由因子分析中内生互动因子的主要构成要素得知,农民所了解的项目信息来源是否为村干部、是否来源于邻居及亲朋好友对农民参与行为具有显著影响,且在其他变量相同的条件下,内生互动因子每提高1个单位,农民参与农地整治项目的可能性会提高36.20%。由于村干部、邻居传播信息的成本较低,且易产生共同的价值观,有助于形成集体行动,因此农民参与行为更易受其影响,同时也反映了中国农村社会网络以地缘、血缘为中心的特点,“伙伴效应”在农村十分凸显。

社会网络因子通过了1%显著性水平检验,且回归系数为正,假设H3得到验证。由因子分析中社会网络因子的主要构成要素得知,是否为村干部或村民代表、是否加入农民合作社或农民组织对农民参与行为具有显著影响,且在其他变量相同的条件下,社会网络因子每提高1个单位,农民参与农地整治项目的可能性会提高49.50%。推动新型农民组织如农民合作社的建立,是提高其社会网络的有效途径。通过加入农民组织后,农民的社会交际范围和拥有的信息来源就越广,获取信息的成本就越低,其参与的积极性就越高。

社会规范因子通过了5%显著性水平检验,且回归系数为正,假设H4得到验证。由因子分析中社会规范因子的主要构成要素得知,是否参与村委会组织的选举、是否了解本村公共基础设施和服务设施的建设情况、本村社会治安情况的满意程度、本村纠纷的严重程度对农民参与行为具有显著影响,且在其他变量相同的条件下,社会规范因子每提高1个单位,农民参与农地整治项目的可能性会提高29.30%。通过加强农村基层民主建设,健全民主决策制度,加强农村综合安全治理,推进和谐农村建设,以此提高农民的公共意识和民主意识,进而提高农民参与的积极性。

农民个体和家庭特征中受访者的年龄、受教育程度、人均耕地面积、农业劳动力比例均未通过显著性检验,因此不能证明农民个体及家庭特征对农民参与行为有显著影响,而受访者年龄、受教育程度的回归系数为负。可能的原因是:目前在农村务农的农民大多年龄较大,文化水平普遍较低,对农地整治、农村社会治理的政策与制度不太了解,对参与农地整治项目等农村公共事务的作用认识不足,导致其参与的积极性较低。人均耕地面积、农业劳动力占家庭劳动力比例的回归系数为正,说明人均耕地面积越多、农业劳动力所占比例越高的农民,对农业的依赖程度越高,他们的家庭收入主要来自于农业,更加希望通过参与到农地整治项目中,以提高农地整治项目工程质量,充分发挥农地整治项目的功能,降低其农业生产成本,提高农业生产收益。

3 结论与建议

3.1 结 论

本文以“社会资本”理论为指导,利用湖北省和湖南省部分粮食主产县(区)的农户问卷调查数据,通过因子分析测算出农民的社会资本指数,运用Logistic回归分析法揭示社会资本与农地整治项目农民参与行为的关系,得到如下研究结论:

社会资本中的政治信任因子、情景互动因子、社会网络因子、内生互动因子、社会规范因子、社会信任因子对农民参与农地整治项目的行为产生显著的正向影响,其作用程度存在差异且影响程度逐渐降低。从回归结果看,造成农民参与程度较低最重要的原因是农民的政治信任程度过低,可能是由于政府过去在为村民所提供的各种公共服务的过程中,农民的满意程度过低,导致农民的政治效能感下降。情景互动程度过低是农民参与程度较低的主要原因之一,说明正是因为政府对农地整治宣传工作的缺位,导致政府与农民互动频率过低,从而农民参与积极性不高。而农民的社会网络水平较低的根本原因是在农村中能真正运作的社团组织过少,从调研情况来看,尽管有的村庄已成立一些协会或者农民合作社,但都形同虚设,使得农民的社会网络水平过低,农民的社会资本不能依托社会网络得以传递,农民参与的积极性就很难提高。通过调研发现,内生互动程度过低导致参与程度不高的原因主要是村干部传达信息以及宣传农地整治工作不到位,多数受访者表示在农地整治工程动工前,并未听闻过有关农地整治的消息。社会规范程度不高的原因是大多数村庄尚未形成一定的互惠习惯,公共意识和民主意识较薄弱,加之受教育程度较低,尚不了解法律所赋予自身权利,所以参与的积极性不高。社会信任程度不高是中国社会的常态,而正是由于社会信任程度过低,加大了农民搜寻信息的成本,阻碍信息的传递。此外,由于农地整治过程会涉及到相关利益调整问题,社会信任程度过低,就会出现很多不必要的纠纷和矛盾,双方很难从农地整治中获益,参与的积极性也就不高。

3.2 建 议

基于以上分析,要大力提升农民的社会资本,以提高农民参与农地整治项目的积极性,应采取如下措施:首先,应通过转变地方政府职能,加强农村基层组织建设,推进政务信息公开,疏通农民利益诉求表达渠道,增进农民政治信任程度,提高农民的政治效能感;其次,应通过多种渠道和形式,加大农地整治的宣传力度,提高农民对农地整治的认知水平;第三,应加强新型农民组织如农民合作社的建设,增进农民与社区成员的良性互动,扩大农民的社会交际范围和信息来源,降低农民的信息获取成本;第四,应加强农村基层民主建设,健全民主决策制度,营造良好的村庄互助环境,形成村庄内部规范,以提高农民的公共意识和民主意识,增进农民的社会信任感。

[1] 文高辉,杨钢桥,李文静,等.基于农民视角的湖北省鄂中平原类型区农地整理项目立项决策评价[J].中国土地科学,2015,29(2):67-73.

[2] 周厚智,汪文雄,杨钢桥.农地整治项目投资分摊博弈机理研究:以政府和企业为例[J].中国人口·资源与环境,2012,22(6):109-114.

[3] 汪文雄,王文玲,朱欣,等.农地整理项目实施阶段农户参与程度的影响因素研究[J].中国土地科学,2013,27(7):62-68.

[4] 吴九兴,杨钢桥.农地整理项目后期管护农民投资意愿及额度[J].长江流域资源与环境,2014,23(2):205-212.

[5] 吴九兴,杨钢桥.农地整理项目农民参与现状及其原因分析:基于湖北省部分县区的问卷调查[J].华中农业大学学报:社会科学版,2013(1):65-71.

[6] 吴九兴,杨钢桥.农地整理项目农民参与行为的机理研究[J].中国人口·资源与环境,2014,24(2):102-110.

[7] 田甜,杨钢桥,赵微,等.农民参与农地整理项目行为决策研究:基于武汉城市圈农地整理项目的实证分析[J].中国土地科学,2014,28(8):49-56.

[8] 田甜,杨钢桥,赵微,等.农地整治项目农民参与行为机理研究:基于嵌入性社会结构理论[J].农业技术经济,2015(7):16-26.

[9] 邹宜斌.社会资本:理论与实证研究文献综述[J].经济评论,2005(6):120-125.

[10] 张文宏.社会资本:理论争辩与经验研究[J].社会学研究,2003(4):23-35.

[11] 周云.社会资本与民主[M].北京:社会科学文献出版社,2011:3-11.

[12] 吴玉锋.新型农村社会养老保险参与行为实证分析:以村域社会资本为视角[J].中国农村经济,2011(10):64-76.

[13] 赵雪雁.社会资本测量研究综述[J].中国人口·资源与环境,2012,22(7):127-133.

[14] 孙昕,徐志刚,陶然,等.政治信任、社会资本和村民选举参与:基于全国代表性样本调查的实证分析[J].社会学研究,2007(4):165-187.

[15] 石峡,朱道林,张军连.土地整治公众参与机制中的社会资本及其作用[J].中国土地科学,2014,28(4):84-90.

[16] Charles F M. Economic Analysis of Social Interactions[R]. Working Paper No.7580:NBER,2000.

[17] Harrison H, Kubik J D. Social Interaction and Stock-Market Participation[R]. Working Paper No.8358:NBER.2001.

[18] 帕特南.使民主运作起来[M].南昌:江西人民出版社,2001:203-204.

[19] 胡康.文化价值观、社会网络与普惠型公民参与[J].社会学研究,2013(6):120-143.

[20] 蔡新燕.论我国社会资本积累与公民政策参与的良性互动[J].理论导刊,2008(2):50-53.

[21] 李冰冰,王曙光.社会资本、乡村公共品供给与乡村治理:基于10省17村农户调查[J].经济科学,2013(3):61-71.

MechanismofFarmers′ParticipationBehaviorinRuralLandConsolidationProjectsUnderthePerspectiveofSocialCapital

YANG Zhaoxi, YANG Gangqiao, WANG Wenxiong, ZHAO Wei, YANG Fan, XU Wen

(CollegeofPublicAdministration,HuazhongAgriculturalUniversity,Wuhan430070,China)

Study of the behavior mechanism of farmers′ participation in Rural Land Consolidation (RLC) projects is of great significance to effectively mobilize the enthusiasm of farmers and promote the healthy and sustainable development of RLC. We used the ‘social capital’ as the theoretical guidance to study farmer′s social capital from four aspects of trust, interaction, networks, norms, and calculated the social capital index through the factor analysis, and revealed the relationship between social capital and the farmers′ participation in RLC using Logistic regression analysis based on farmers in Hubei Province and Hu′nan Province grain producing counties (districts) for access to questionnaire survey. The results showed that social trust factor, political trust factor, situation interaction factor, inner interaction factor, social network factor, social norm factor had different degrees of positive influence on behavior of farmers′ participation in RLC projects. The main reasons for the low level of farmers′ participation in RLC projects are that level of political trust is not high, and the situation interaction is not enough. Then the factors affecting farmers′ participation include low level of farmers′ social network, shortage of a certain social norms in the village and lacks of social trust and certain endogenous interaction. Therefore, at present, the farmers′ social capital should be promoted in many ways so as to improve the enthusiasm and degree of participation of farmers in the RLC projects.

land consolidation; participation behavior; rural land consolidation; social capital; farmers

2016-05-11

:2016-06-20

国家社会科学基金(12BGL078);国家自然科学基金(71373097,71403094,71403094);华中农业大学自主科技创新基金(2662015PY127)

杨昭熙(1992—),女,四川内江人,硕士研究生,研究方向为农村土地整治。E-mail:m18735424526@163.com

杨钢桥(1966—),男,湖南邵东人,教授,博士生导师,主要从事农村土地整治。E-mail:ygq@mail.hzau.edu.cn

F301.2

:A

:1005-3409(2017)03-0288-07