基于土地生态安全的黔江区土地利用结构优化

严 超, 张安明, 石仁蓉, 郭欢欢, 郭栋梁, 荣慧芳

(1.西南大学 地理科学学院, 重庆 400715; 2.安徽师范大学 国土资源与旅游学院, 安徽 芜湖 241000;3.重庆市国土资源和房屋勘测规划院, 重庆 400020; 4.池州学院 资源环境学院, 安徽 池州 247100)

基于土地生态安全的黔江区土地利用结构优化

严 超1, 张安明1, 石仁蓉2, 郭欢欢3, 郭栋梁1, 荣慧芳4

(1.西南大学 地理科学学院, 重庆 400715; 2.安徽师范大学 国土资源与旅游学院, 安徽 芜湖 241000;3.重庆市国土资源和房屋勘测规划院, 重庆 400020; 4.池州学院 资源环境学院, 安徽 池州 247100)

通过构建黔江区土地生态安全评价指标体系,对黔江区2005—2012年土地生态安全状况进行了动态分析,在此基础上,采用灰色多目标规划模型,以综合效益最大化为目标,对黔江区土地利用结构进行优化。结果表明:(1) 黔江区土地生态安全水平由2005年的0.426 9上升到2012年的0.586 2,土地生态安全级由“较不安全”上升到“临界安全”,土地生态安全水平还有待改善,需要对土地利用结构进行优化;(2) 黔江区土地利用结构优化后,土地生态安全等级由“临界安全”级上升到“较安全”级,土地生态安全水平达到0.748 9;(3) 从优化结果看,农用地中耕地面积有所减少,园地、林地、其他农用地都有所增加,建设用地中交通水利用地和其他建设用地增幅较大,其他土地中自然保留地面积有所减少。研究结果对黔江区提高土地利用综合效益,维持土地生态系统的相对平衡和持续利用以及经济社会的可持续发展具有重要的现实意义。

土地利用; 结构优化; 土地生态安全; 黔江区

土地利用结构调整会对土地生态安全产生重要影响,是产生土地生态安全问题的重要因素,同时土地利用结构优化调整又是保护土地生态安全的有效措施[1-4]。目前,土地利用结构配置不合理引起的生态环境问题日益加剧,开展基于“生态理念”的土地利用结构优化已成为土地资源优化配置的重要内容之一。当前土地利用结构优化研究主要体现在概念、优化方法及模型和优化角度等方面,在优化方法及模型上,逐步由定性分析为主转变为定量为主,线性规划模型[5]、多目标线性规划模型[6]、模糊线性规划模型[3]、灰色线性规划模型[7]等逐渐被运用到优化过程中,同时,随着空间信息技术的发展,基于GIS的土地利用结构优化方法也逐步得到应用;在优化角度上,由精明增长、土地需求为主的经济理念转化为生态系统绿当量[4,8]、生态系统服务价值[9-10]、土地资源生态安全[3,11]、生态位[12-13]、低碳目标[14-15]及生物多样性[16]为主的生态理念。以上研究极大地丰富了我国土地利用结构优化研究,但也存在以下不足之处:(1) 大多数学者侧重土地利用类型和数量的优化配置以实现经济效益或者生态效益的最大化,综合效益考虑不足;(2) 优化角度侧重生态理念,土地生态系统是一个涉及自然、经济、社会等多方面的复杂系统,应从系统的整体性角度构建土地利用结构优化模型。

重庆市5大功能分区将黔江区定位为渝东南生态保护发展区中的重点开发区,明确了今后黔江区的具体发展方向,当前黔江区正进入新型工业化和新型城镇化全面推进和提速发展的大好时期,但是伴随而来的是土地生态安全问题日趋明显:如不合理的资源开发(矿山开采)引起的水土流失、植被破坏;化肥农药大量使用导致的土壤污染、废弃物(地膜)导致的化学污染等。这些因素使全区土地生态安全受到重要威胁,因此,急需釆取及时有效的措施,是保证其土地生态系统正常运转。鉴于此,本文以黔江区为研究对象,通过构建土地生态安全评价指标体系,计算组合权重,运用综合指数法,得出黔江区土地生态安全水平,基于土地生态安全评价结果,采用灰色多目标规划模型,以综合效益最大化为目标,对黔江区土地利用结构进行优化,以期为黔江区土地资源的合理开发利用提供科学依据,也可为类似区域的土地利用结构优化调控提供借鉴。

1 研究概况及数据来源

1.1 研究区概况

黔江区位于重庆市东南部,处武陵山区腹地,地跨东经108°28′—108°56′,北纬29°4′—29°52′,东临湖北省咸丰县,西接彭水县,南连酉阳县,北接湖北省利川市,素有“渝鄂咽喉”之称。区内山脉河流走向近似平行,由东北向西南倾斜,呈“六岭五槽”地貌,平坝星落其间。气候属中亚热带湿润性季风性气候,年均降水量为1 200.3 mm;植被为亚热带常绿阔叶林,森林覆盖率达53.4%;下辖6个街道、12个建制镇以及12个乡,土地总面积为2 392 km2。2012年年末全区户籍人口54.51万人,常住人口44.91万人,城镇化率达42.53%;全年地区生产总值147.95亿元,三次产业结构比调整为10.5∶56.2∶33.3。

1.2 数据来源

本研究的数据主要来源于统计资料和各部门的相关规划:

(1) 统计资料。统计年鉴包括《黔江区统计年鉴》、《重庆市统计年鉴》;黔江区相关年份土地利用变更调查数据;相关公报如《重庆市2012水保公报》、《重庆市水资源公报》、《黔江区国民经济和社会发展统计公报》、《黔江区政府工作报告》等。

(2) 各部门的相关规划、文件、调查报告及会议记录。如《黔江区土地利用总体规划(2006—2020)》、《黔江区土地利用总体规划(2006—2020)中期评估》、《重庆市黔江区“十二五”生态建设和环境保护规划》、《重庆市黔江区“十二五”旅游发展思路》、《重庆市黔江区城乡总体规划(2013—2020)》、《重庆市黔江区水土保持规划(2006—2025)》、《重庆市黔江区(2012—2016年)工业发展规划》、《重庆市黔江区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(2011—2015年)》等。

2 黔江区土地生态安全评价

2.1 构建土地生态安全评价指标体系

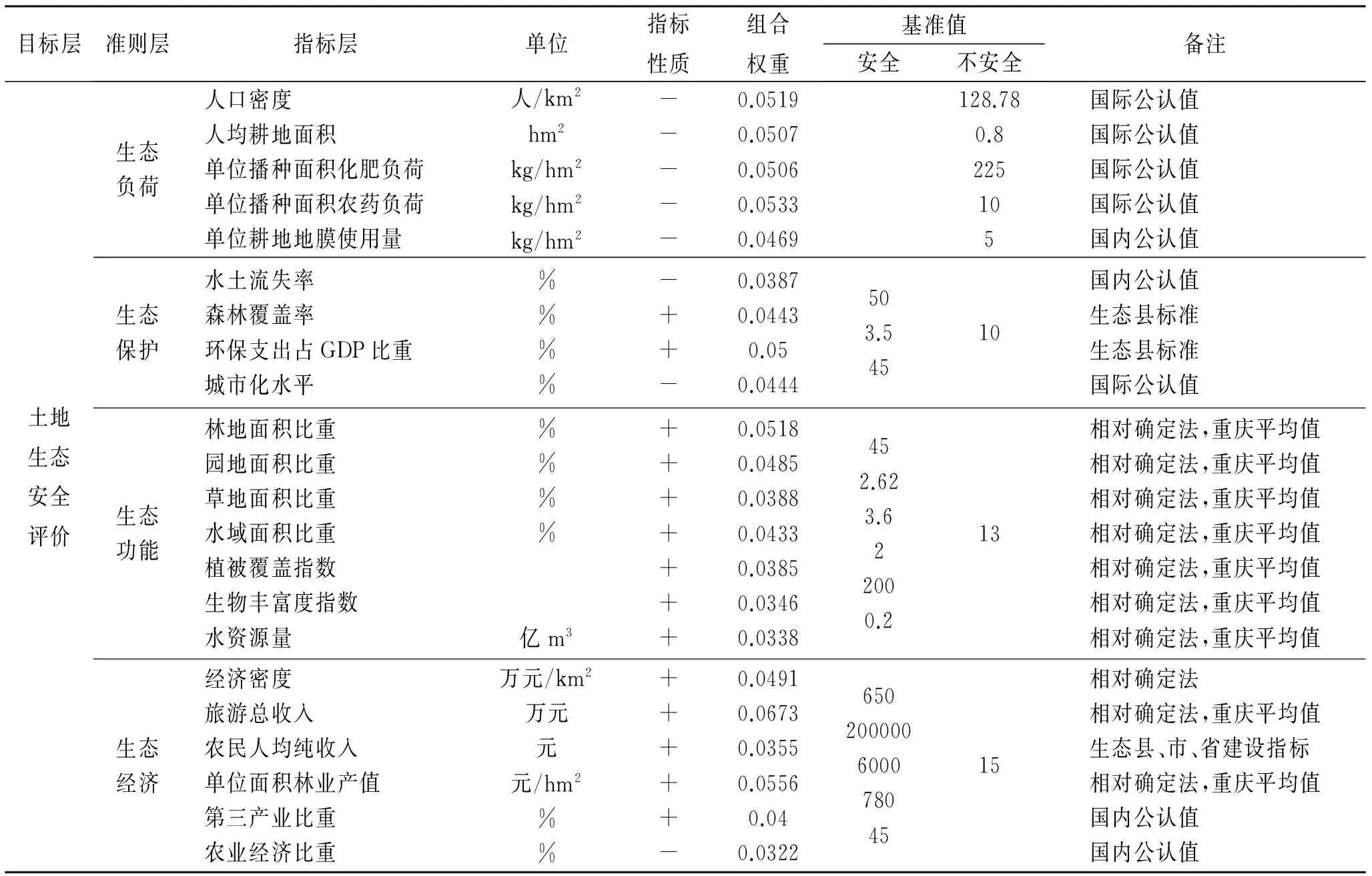

本文借鉴“PSR”模型和“自然—社会—经济”模型的优点,参考相关研究成果[17-19],结合黔江区实际情况(水土流失、土地污染严重等)。从生态负荷、生态保护、生态功能及生态经济4个方面选取评价指标,主要包括水土流失率、化肥使用量、农药使用量、地膜使用量等22个黔江区土地生态安全评价指标体系(表1),另外,依据绝对确定法和相对确定法制定出黔江区土地生态安全评价指标基准值。

2.2 指标标准化和权重计算

2.2.1 指标标准化 由于土地生态安全评价各指标的量纲不一致,需要对指标进行无量纲化处理。为此,本文采用极差法对各指标进行标准化处理,其方法如下:

式中:xi为某项评价指标的实际观测值;xmax,xmin为时间序列内该项指标的最大值与最小值;pi为标准化后该项指标的实际评价值。

表1 黔江区土地生态安全评价指标体系

评价指标经标准化处理后,其数值为0~1。其中,0表示时间序列内某一年的某一指标和其他年份的同一指标相比处于更差的状态;1表示时间序列内某一年的某一指标和其他年份的同一指标相比处于更佳的状态。2.2.2 权重计算 权重的确定方法主要分为两种,一种是以层次分析法为代表的主观赋权法;另一种是以熵权法、主成分分析法为代表的客观赋权法,本文基于两者的优点,将层次分析法和熵权法相结合,对黔江区土地生态安全评价指标进行主客观赋权,确定组合权重[20]。

2.3 评价模型 建立土地生态安全评价模型

式中:P为土地生态安全综合指数;Si为单项指标的生态安全指数;p(xi)为第i个指标生态安全指数;Wi为各单项指标权重。

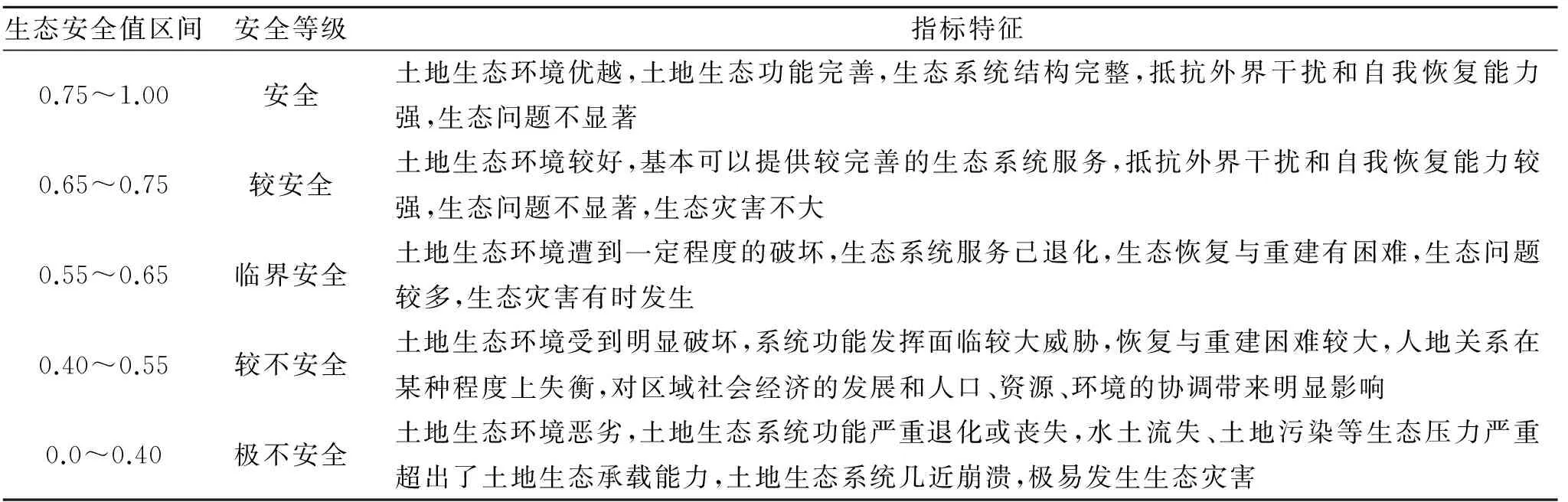

2.4 评价标准的确定

根据土地生态安全综合指数,参考国内外有关标准和已有的相关研究成果[17-19],以非等间距的方式确立黔江区5级土地生态安全评判标准(表2)。其中生态安全值越大,表明区域土地生态安全状况就越好;反之就越差。

表2 土地生态安全评价标准

2.5 评价结果与分析

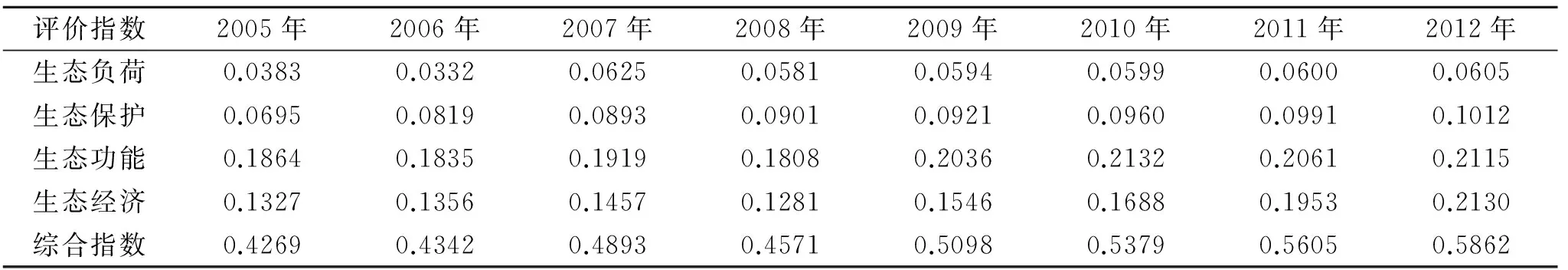

根据上述所阐述的综合评价法及步骤,通过对单项指标逐一计算,得到2005—2012年黔江区土地生态安全评价结果(表3)。

通过对研究区土地生态安全综合指数的计算(表3),黔江区土地生态安全综合指数由2005年的0.426 9上升到0.586 2,呈上升趋势,土地生态安全状况有所改善,土地生态安全等级由“较不安全”级上升到“临界安全”级,对其计算结果具体分析如下:

(1) 近年来,土地生态保护的重要性日益受到全区各界的重视,全区认真落实《重庆市黔江区创建国家环境保护模范城市规划》、《重庆市黔江区“十二五”生态建设和环境保护规划》,积极推进退耕还林工程、森林工程建设,落实武陵山市级自然保护区、小南海湿地保护与恢复建设项目和阿蓬江国家级湿地公园建设,加强森林、湿地、生物多样性保护;另外,全区开展重点流域生态环境综合治理项目和水土保持项目,加大重点区域地质灾害治理力度,加强矿区环境管理与治理,促进生态恢复;这些措施的有力实施使得全区土地生态安全状况有所好转。

表3 2005-2012年黔江区土地生态安全评价综合指数

(2) 黔江区土地利用结构随着社会经济的发展和生态保护的需要也发生了很大的变化,一系列的生态安全问题也因土地利用结构和方式的转变而产生,社会经济发展、土地利用结构和方式、土地生态安全之间存在紧密的关系。

(3) 全区当前面临的土地污染、水土流失等问题并没得到解决,说明在未来几年,生态负荷仍有逐步提升趋势。

综上所述,黔江区2012年土地生态安全等级为“临界安全”级,处于生态问题较多的土地利用状态。按照土地生态安全评判标准中的级别要求,如果在2020年黔江区土地利用达到“较安全”或者“安全”等级,有必要加强生态环境保护和建设用地的安排,对全区土地利用结构进行优化调整,以保证其土地利用在满足经济、社会发展的同时,满足生态安全的要求。

3 黔江区土地利用结构优化调控

3.1 优化总体思路

本文根据黔江区土地利用现状和社会经济发展需求设置变量建立约束条件,并构建基于经济效益、生态效益及社会效益3个目标函数,根据专家建议值确定各目标函数权重系数,得到综合效益的多目标规划模型,应用LINGO 11.0软件,得到优化方案。

3.2 调控变量设置

根据黔江区土地利用特点以及土地利用总体规划的要求,共设置了12个变量:耕地(x1)、园地(x2)、林地(x3)、牧草地(x4)、其他农用地(x5)、城镇用地(x6)、农村居民点用地(x7)、采矿用地(x8)、交通水利用地(x9)、其他建设用地(x10)、水域(x11)、自然保留地(x12)。其中,其他建设用地包括风景名胜、特殊用地及盐田;水域包括河流水面、湖泊水面及滩涂;自然保留地(冰川及永久积雪、沼泽地、荒草地、盐碱地、沙地、裸地、高原荒漠、苔原等)。

3.3 目标函数的建立

3.3.1 经济效益目标函数 土地不仅直接产生经济效益,而且也是社会经济发展的载体,支撑经济发展是土地利用的重要作用,而追求经济效益则是土地利用的主要目标之一。所以土地利用结构优化的主要目标就是土地利用的经济效益最大化,这也是生态经济追求的目标,并确定目标决策函数。

式中:ei为目标年各项用地单位面积的经济产出。

本文结合前人研究方法,采用相对权益系数法来估算各项用地的单位经济产出,单位经济产出以目标年黔江区GDP值来表征。首先,确定各土地利用类型的相对权益系数。根据前人研究成果和2012年黔江区各项用地的经济产出,确定2020年黔江区各项用地的相对权益系数:

wi=(0.013,0.011,0.008,0,0,0.253,0.147,0.212,0.226,0.130,0)

第二步,确定2020年黔江区各类用地的单位经济产出。选用耕地效益2020年的预测值来确定常数,然后乘以各地类的相对权数求得目标年相应的面积单位上的产出效益。根据黔江区历年的耕地产出效益数据采用GM(1,1)预测得到2020年单位面积耕地产出效益为4.079 0万元,k×0.013=4.0790,k=313.77。即相应求得其他地类单位面积经济产出。另外,考虑到模型计算的需要,因牧草地、其他农用地、自然保留地对目标函数值的影响极小,故把它们的单产定为0.000 1。

ei=(4.0790,3.4515,2.5102,0,0,79.3836,46.1241,66.5191,70.9119,40.7900,3.1377,0)

通过计算各项用地的单位经济产出,可以得出土地利用经济效益目标函数。maxf1(x)=4.0790x1+3.4515x2+2.5102x3+0.0001x4+0.0001x5+79.3836x6+46.1241x7+66.5191x8+70.9119x9+40.7900x10+3.1377x11+0.0001x12

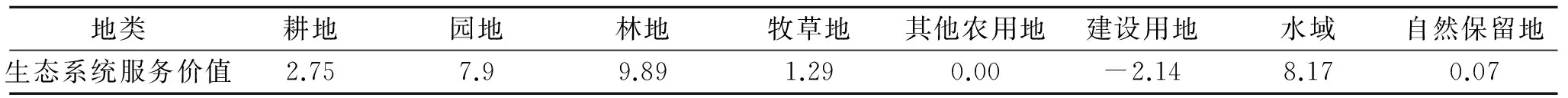

3.3.2 生态效益目标函数 生态效益,关系到人类生存发展的根本利益和长远利益。目前计算生态效益方法主要有生态服务价值、生态绿当量、生态足迹等。本文中研究区土地利用的生态效益采用土地利用生态服务价值来表示,根据Costanza等[21]、谢高地等[22]、孙宇毅[23]关于生态服务价值的研究成果,并结合黔江区的实际情况,最终确定黔江区各地类单位面积的生态服务价值(表4)。

表4 黔江区单位面积生态系统服务价值表 万元/hm2

因此,各类用地的生态效益目标函数为

maxf2(x)=2.75x1+7.90x2+9.89x3+1.29x4-2.14(x6+x7+x8+x9+x10)+8.17x11+0.07x12

3.3.3 社会效益目标函数 社会效益主要指确定的土地利用结构方案要有利于促进区域社会的发展和全面进步,由于社会效益很难形成最大化或最小化的目标函数,本文将经济效益、生态效益最大化时,社会效益也最大化。

3.4 约束条件的建立

为体现可持续发展和生态安全理念,结合黔江区土地生态环境的特点,确定下述约束方程,其约束系数和约束常数釆用趋势预测法、回归分析法、综合分析法等多种方法综合确定。

3.4.1 土地总面积约束 调控前后黔江区土地总面积(hm2)保持不变,即

x1+x2+…+x12=239185.14

3.4.2 农用地约束

(1) 耕地约束。根据《黔江区土地利用总体规划(2006—2020)》确定的耕地保有量,同时考虑到经济发展的需要可能会占用部分耕地,因此,采用耕地保有量不低于50 470.00 hm2。即:

x1≥50470

黔江区位于武陵山区腹地,山地面积占全区土地总面积的95%,导致陡坡耕地面积大,25°以上耕地面积26 004.3 hm2,坡耕地易引起水土流失。因此,原则上,对25°以上坡耕地进行退耕还林还草。还林就种经济林,还草就种中药材。即:

33711.09≤x1≤59715.39

(2) 园地约束。根据未来发展规划,将大力发展猕猴桃、蓝莓、地牯牛、珍珠兰茶叶等茶叶基地。园地面积将不少于2012年土地变更调查数据的园地面积,即:

2289.10≤x2≤4065.70

(3) 林地约束。根据《重庆市黔江区“十二五”生态建设和环境保护规划》黔江区将坚持不懈地抓好天然林资源保护、退耕还林、长防林三期工程等生态体系重点项目,势必要增加林地面积,预计2020年森林覆盖率达到61%。即:

138569.81≤x3≤145902.94

(4) 牧草地约束。由于黔江区生态脆弱,容易发生水土流失和石漠化,根据黔江区牧草地资源现状和后备资源条件,今后全区不宜扩大畜牧业发展,因此牧草地数量将保持基本不变。

x4≥0

(5) 其他农用地约束。随农田水利设施等的不断建设完善,未来其他农用地面积将有所增加,大于现状面积,因此:

x5≥11227.05

3.4.3 建设用地约束

(1) 城镇用地约束。根据《黔江区土地利用总体规划(2006—2020年)中期评估报告》截至2012年末,全区城镇用地3 019.87 hm2,与2020年规划目标2 576.28 hm2相比,超出443.59 hm2。但其中包括二调中将原为农村居民点用地、林地、耕地等10.76 km2土地调整为城镇建设用地。在乡级规划编制阶段,为达到控制性指标要求,将部分城镇建设用地规划为耕地、林地等地类。在后续变更调查中,2011年度还原3.06 km2,2012年度还原2.23 km2,合计已还原5.29 km2,还有5.47 km2建设用地未还原,现状与规划不一致。因此,结合镇用地预测,即:

x6≤3022.02

(2) 农村居民点用地约束。根据《黔江区土地利用总体规划(2006—2020年)中期评估报告》,截至2012年末,全区农村居民点面积为6 782.14 hm2,与2020年规划目标5 318.30 hm2相比多1 463.84 hm2,超出27.52%。

依据《规划》,至规划期末,土地复垦新增耕地280.50 hm2。根据2006—2012年黔江区农村土地整治台账,截至评估时点,黔江区累计实施农村建设用地复垦项目80个(已竣工验收),累计补充耕地280.87 hm2,目标完成率为100.13%。但与2012年变更数据库与规划数据库进行叠加分析,全区规划复垦农村居民点到评估时点已实施并变更的规模为14.69 hm2,仅占规划规模的5.24%,说明农村居民点实际复垦范围与规划复垦范围存在差距。

因此,随农村居民点中闲置、空闲及废弃地的整理复垦和城乡建设用地增加挂钩政策的推行,未来农村居民点用地将呈现不断减少的趋势。

x7≤6782.14

(3) 采矿用地约束。规划至2020年采矿用地规模不能超过163.11 hm2。

x8≤163.11

(4) 交通水利用地约束。未来几年黔江区要相继完成黔恩高速公路、舟白机场续建、黔张常铁路、黔江火车站战场扩、黔恩铁路、黔毕昭铁路、舟白至咸丰省际联网路、黔万高速公路、黔江至利川二级路等交通项目及瓦窑堡水库、三峡库区中部灌区续建配套与节水改造项目、老窖溪水库等水利项目。共计需用地348.78 hm2。

1434.55≤x9≤1783.33

(5) 其他建设用地约束。未来几年,黔江区将相继完成小南海景区建设项目、武陵仙山风景区配套设施、阿蓬江生态旅游带项目、灰千梁原始森林度假区项目等重点旅游建设项目,需用地112.5 hm2。

540.32≤x10≤652.82

3.4.4 其他土地约束

(1) 水域约束。水域具有重要的生态维护功能,《黔江区土地利用总体规划(2006—2020年)》规定2020年水域面积达到3 875.20 hm2,考虑到全区今后的发展,水域面积基本保持原状。

x11=2991.65

(2) 自然保留地约束。依据黔江区实际,为实现土地高效利用,全区自然保留地面积将进一步被开发,土地利用率将提高,其他土地面积将减小。

x12≤15332.69

3.4.5 数学模型约束要求 决策变量非负,即:

xi≥0;i=1,2,3,…,12

3.5 优化结果与分析

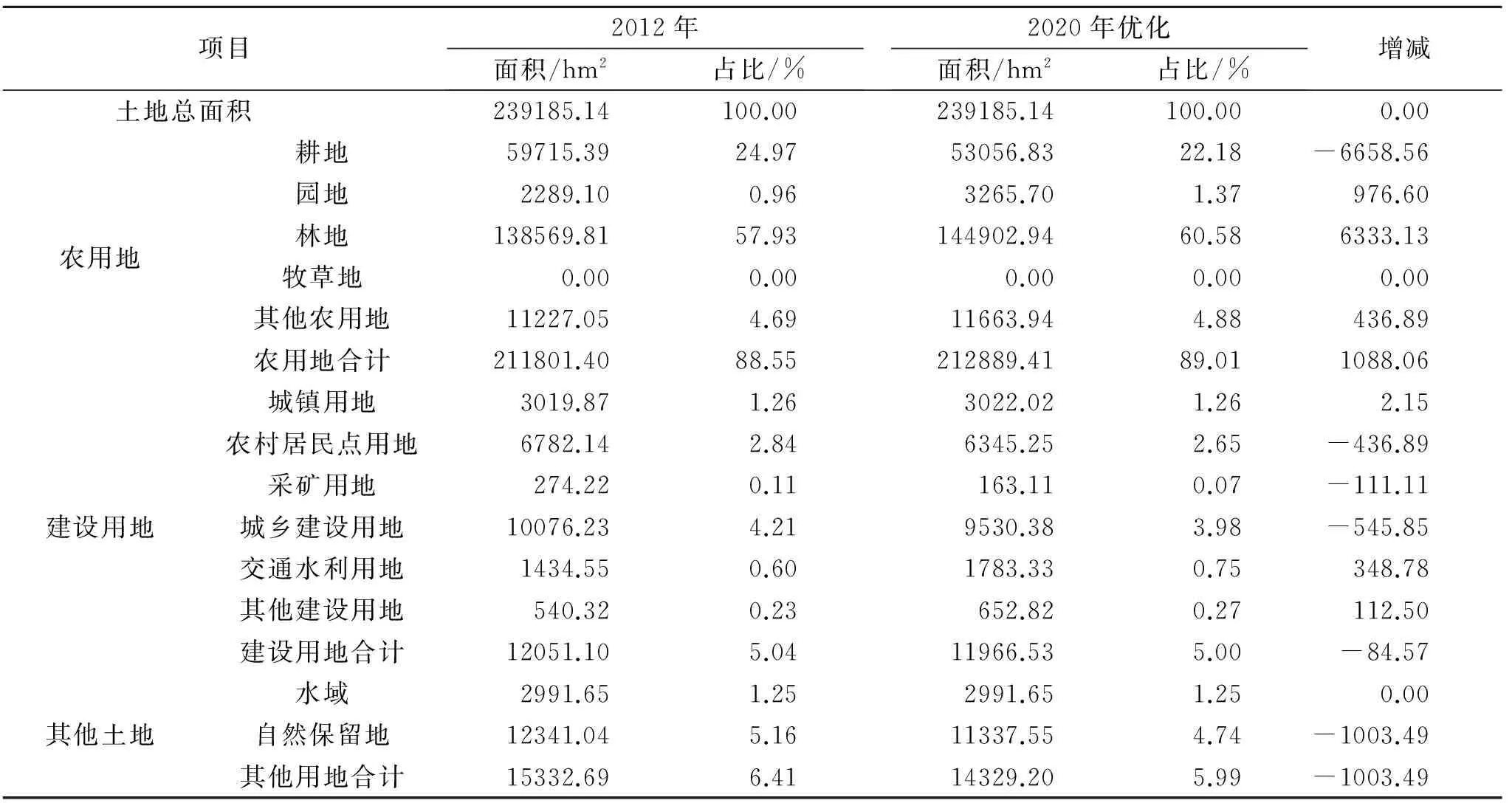

根据上述目标函数和约束方程,运用LINGO 11.0软件,求取满足条件的最大解,从而对全区土地利用结构进行优化,优化结果见表5。

从表5可以看出各地类主要呈现以下几个特征:

(1) 农用地中耕地面积有所减少,园地、林地、其他农用地都有所增加。耕地减少主要是部分大于25°耕地退耕还林;园地面积有所增加,较现状增加976.60 hm2,园地面积的增加对农业结构调整、农民收入增加和活跃农村经济等均起到积极的推动作用;林地面积较现状增加6 333.13 hm2,对提高森林覆盖率和改善区域生态环境起到有利的推动作用;另外,根据农村基础设施等完善其他农用地会相应增长。

表5 黔江区土地利用结构优化方案

(2) 建设用地中,交通水利用地增幅最大,净增348.78 hm2,主要是加快完善全区基础设施建设;其他建设用地增幅较大,净增加112.50 hm2,主要是加快了旅游业的发展。城乡建设用地由2012年的4.21%下降到了2020年的3.98%,主要是由于农村居民点复垦和采矿用地复垦等。

(3) 其他土地自然保留地的经济效益和生态效益均较低。基于实现综合效益最大化的条件约束下,自然保留地面积有所减少。

黔江区土地利用优化配置的目标是保障和维护区域土地生态安全,实现自然经济社会的协调可持续发展,通过与2012年现状进行比较,再次应用土地生态安全评价模型进行计算,优化后的土地生态安全综合指数由2012年的0.586 2提高到0.748 9,处于较安全等级。可见优化后的土地利用模式更有利于保障和区域土地生态系统健康运转。

4 结 论

(1) 本文在全区土地生态安全评价的结果上,采用灰色多目标线性规划模型对全区土地利用结构进行优化调整,使得全区土地利用结构的优化调控在耕地保护的基础上,进一步优化了农用地内部结构,适当提高了园地和林地的比重;高效节约集约利用建设用地,适度增加城镇、交通水利及风景名胜用地,积极推进农村居民点复垦;合理开发自然保留地,提高土地利用效率,有效维护土地生态。

(2) 优化调控后的黔江区土地生态安全水平由“临界安全”上升到“较安全”级,表明优化后的土地利用结构有利于促进土地生态系统和经济社会系统的协调发展,基于土地生态安全评价的土地利用结构优化调控具有可取性。

(3) 突破规划理论框架约束,因地制宜进行土地利用结构优化。黔江区截至2012年底仍有26 004.3 hm2大于25°的耕地,本文土地利用结构优化调整是在确保50 470 hm2的耕地保有量前提下,将部分大于25°的耕地退耕还林的,并没有突破规划理论框架。

[1] 徐美.湖南省土地生态安全预警及调控研究[D].长沙:湖南师范大学,2013.

[2] 梁伟恒,廖和平,杨伟,等.基于生态安全的西南山地丘陵区土地利用优化模式研究:以重庆市开县为例[J].西南师范大学学报:自然科学版,2012.37(5):119-126.

[3] 张为义.基于土地资源生态安全的平坝县土地利用结构优化研究[D].武汉:华中农业大学,2007.

[4] 赵丹,李锋,王如松.基于生态绿当量的城市土地利用结构优化:以宁国市为例[J].生态学报,2011,31(20):6242-625.

[5] 宋戈,吴次芳,魏东辉.哈尔滨市城乡结合部土地利用结构成因及优化对策[J].经济地理,2006,3(2):313-317.

[6] 申宝.基于多目标动态规划模型的土地利用结构优化研究:以四川省乐山市犍为县为例[D].重庆:西南大学,2013.

[7] 龙茜.基于灰色线性规划的土地利用结构优化研究:以云南省大理白族自治州为例[D].上海:华中师范大学,2011.

[8] 陈侥侥.基于生态绿当量的重庆市土地利用结构优化研究[D].重庆:西南大学,2014.

[9] 张晶.基于生态系统服务价值的土地利用结构优化研究[D].西安:西北大学,2008.

[10] 刘兆顺,李淑杰.基于生态系统服务价值的土地利用结构优化:以重庆万州为例[J].长江流域资源与环境,2009,18(7):646-651.

[11] 喻锋,李晓兵,王宏.生态安全条件下土地利用格局优化:以皇甫川流域为例[J].生态学报,2014,34(12):3198-3210.

[12] 巩中来.基于生态理论的土地利用结构优化研究:以江苏省扬州市为例[D].南京:南京农业大学,2010.

[13] 余光英,员开奇.基于碳平衡适宜性评价的城市圈土地利用结构优化[J].水土保持研究,2014,21(5):179-184.

[14] 刘海猛,石培基,王录仓,等.低碳目标导向的兰州市土地利用结构优化研究[J].中国土地科学,2012,26(6):55-62.

[15] 王建英,李江风,张丽琴,等.基于生物多样性保护的土地利用结构预测[J].农业工程学报,2012,28(4):221-226.

[16] 严超,张安明,吴仕海.基于GM(1,1)模型的土地生态安全动态分析与预测:以安徽省池州市为例[J].西南大学学报:自然科学版,2015,37(2):103-109

[17] 严超,张安明,石仁蓉,等.土地利用分区背景下的土地生态安全研究:以皖江城市带为例[J].资源开发与市场,2015,31(7):820-824.

[18] 荣慧芳,张乐勤,严超.基于熵权物元模型的皖江城市带土地生态安全评价[J].水土保持研究,2015,22(3):230-235.

[19] 徐美,朱翔,刘春腊.基于RBF的湖南省土地生态安全动态预警[J].地理学报,2012,67(10):1411-1422.

[20] 汪洁冰.武汉市生态安全评价及演化趋势分析[D].上海:华中师范大学,2012.

[21] Costanza R R. The value of the world′s ecosystem services and natural capital [J]. Nature, 1997,387(6630):253-260.

[22] 谢高地,鲁春霞,成升魁.全球生态系统服务价值评估研究进展[J].资源科学,2001,11(6):5-9.

[23] 孙宇毅.黔江区土地利用变化与生态系统服务价值研究[D].重庆:西南大学,2013.

LandUtilizationStructureOptimizationinQianjiangDistrictBasedonLandEcologicalSecurity

YAN Chao1, ZHANG Anming1, SHI Renrong2, GUO Huanhuan3, GUO Dongliang1, RONG Huifang4

(1.SchoolofGeographicalScience,SouthwestUniversity,Chongqing400715,China; 2.CollegeofTerritorialResourcesandTourism,AnhuiNormalUniversity,Wuhu,Anhui241000,China; 3.ChongqingLandResourcesandHousingSurveying&PlanningInstitute,Chongqing400020,China; 4.CollegeofNaturalResourcesandEnvironment,ChizhouUniversity,Chizhou247100,China)

By constructing the Qianjiang District land ecological security evaluation index system, the analysis of the land ecological security of the city from 2005 to 2012 was made according to the evaluation standards. Based on this, using the grey multi-objective programming model, with comprehensive benefit maximization as the goal, the land use structure of Qianjiang District was optimized. The results showed that: (1) Qianjiang District land ecological security level was on the rise, land ecological security composite index increased form 0.426 9 in 2005 to 0.586 2 in 2012, the security level rose from level ‘relative unsafety’ to ‘critical safety’, indicating that land ecological security level remains to be improved, and it is necessary to optimize the land use structure; (2) after optimizing land use structure, the land ecological security composite index reached up to 0.748 9, land ecological security level changed from ‘critical security’ up to ‘safer’ class; (3) from the optimization results, arable land in farmland will decrease, and area increase will also occur on woodland and garden, in construction land, land for transportation and water-control structures and other construction land will increase, in other land, the natural reservation area will decrease. The results of the study has important practical significance to improve comprehensive benefit of land use, maintain the balance of the ecosystem and sustainable utilization of land and the economic and social sustainable development.

land use; structure optimization; land ecological security evaluation; Qianjiang District

2015-12-24

:2016-07-11

国土资源部公益性行业专项“内陆开放区土地规划和监管技术研究与示范”(201311006);安徽省社科规划项目(AHSKQ2015D24)

严超(1989—),男,安徽安庆人,硕士研究生,研究方向为土地利用与国土规划。E-mail:ycanqing@sina.com

张安明(1964—),男,重庆合川人,副教授,硕士生导师,主要从事土地利用与国土规划研究。E-mail:xszam@126.com

F301;X826

:A

:1005-3409(2017)03-0270-07