互联网+政务服务:现状、挑战及发展思路

陈 媛 媛

(福建农林大学 公共管理学院,福建 福州 350000)

互联网+政务服务:现状、挑战及发展思路

陈 媛 媛

(福建农林大学 公共管理学院,福建 福州 350000)

随着“互联网+”行动计划的深入实施,“互联网+政务”成为政府服务转型的必要途径,在提高政府行政效率、公共服务能力等方面发挥重要作用。在分析“互联网+政务服务”的发展背景与现状的基础上,深入剖析其面临的现实挑战,提出“互联网+政务服务”的发展思路:需从思维理念转变、体制机制创新、政务资源整合、用户需求匹配、信息平台升级等五个层面积极推进。

互联网+;政务服务;发展思路

随着互联网信息技术的发展与普及,互联网在越来越多的领域内影响了人们的思维理念与行为方式。“互联网+”的提出,不仅为传统行业带来了新的生机与活力,也成为体现政府现代化管理体系和服务能力的重要指标。2016年两会期间,李克强总理在《政府工作报告》中明确提出“大力推行‘互联网+政务服务’,实现部门间数据共享,让居民和企业少跑腿、好办事、不添堵[1]。”这是“互联网+”首次加到了政府服务上,既是我国“互联网+”战略的延伸,也是推进国家治理体系和治理能力现代化,建设服务型政府的必然趋势和要求。2017年《政府工作报告》中李克强总理继续强调持续推进政府职能转变,要加快国务院部门和地方政府信息系统互联互通,形成全国统一政务服务平台。要让企业和群众更多感受到“放管服”改革成效,着力打通“最后一公里”,坚决除烦苛之弊、施公平之策、开便利之门。“互联网+政务服务”对于创新政府服务模式,推行简政放权,提高行政效率与公共服务水平具有重大意义,将迎来政府治理与服务的新形势、新机遇与新挑战。

一、 “互联网+政务服务”的发展背景与现状

(一) 发展背景

1.运行基础良好:互联网的普及

政务服务与互联网实现融合的重要基础在于互联网生态环境的形成与完善:一方面,只有当互联网的覆盖面足够广泛、用户量足够庞大的情况下,互联网政务才能够服务大多数群众;另一方面,只有当群众逐步具备互联网思维和适应互联网生活方式,互联网政务才能执行得更加高效顺畅。近年来,我国互联网基础设施建设不断完善,互联网的普及率也得到很大提高,这为“互联网+政务服务”的实现奠定了良好的运行基础。根据第39次中国互联网络发展状况统计报告(见图1)显示,截至2016年12月,我国网民规模达7.31亿,全年共计新增网民4 299万人。互联网普及率达到53.2%,与2015年底相比提高2.9个百分点,超过全球平均水平3.1个百分点,超过亚洲平均水平7.6个百分点[2]。

图1 我国网民规模及互联网普及率

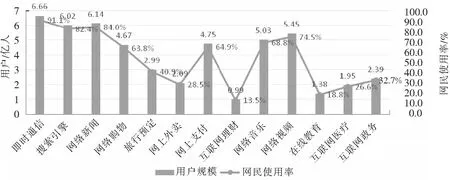

2.资源环境成熟:互联网应用加速跨界融合

随着互联网行业的蓬勃发展,各行各业的互联网化趋势愈发明显。互联网思维的融入创新了各行业的发展模式,催生出诸如网上外卖、互联网理财、在线教育、旅行产品预定等一批批新业态。图2选取了2016年12月我国网民各类互联网应用的使用情况,可以看出,当前我国的互联网应用涵盖的领域十分广泛,包含了基础应用类、商务交易类、支付理财类、网络娱乐类、公共服务类等。其中,2016年年底,各类互联网公共服务类应用均实现用户规模增长,在线教育、互联网医疗的用户规模分别达到1.38亿和1.95亿。互联网政务领域,其用户规模突破2亿,达到2.39亿,占比26.6%。政府网站与政务微博、微信、客户端的结合,充分发挥了互联网和信息化技术的载体作用,优化政务服务的用户体验,具有很大的发展空间。

图2 互联网各类服务应用的用户规模及网民使用率

3.发展形势严峻:新常态下政务创新的新要求

当前,我国经济正处于发展阶段转换和结构优化升级的关键时期,这对政府服务提出了更加严峻的挑战,政务服务需走向精准化和精细化,进一步提高公共服务的供给效率和质量。因此,与互联网的深度融合,是政务服务发展的大势所趋,将互联网融合于政府服务当中,不仅可提升政府的治理效率、服务水平和质量,而且能充分发挥互联网的社会服务作用[3]。一方面,从政府自身的管理运行来说,在政策制定上做到更加科学合理、贴近民心,需要借助互联网信息技术以及大数据平台进行更精准的定位,实现流程的优化,以不断改进政策制定过程和提升决策水平;另一方面,从政府服务对象即公众来说,无论是企业还是民众个人,只有加强三方的互动,信息资源得以共享,公众要求得以被知悉,整个政务服务的环节才能得以顺畅运行。互联网生态圈作为其中的润滑剂能够有效解决当前信息不对称的尴尬困境,及时回应公众公共服务诉求,大大提高政府的行政效率与公共服务水平。见图3。

图3 新常态下政务创新要求

(二)发展现状

1.政务平台多元化

随着微博、微信、政务客户端以及微视频等这些新媒体平台的不断涌现,政务新媒体也面临着多元化的发展格局。一是政务网站向智能化政务平台发展。逐渐由单向提供资讯的“内容导向”平台,向具备受理网上业务与办事功能的智能化“电子政务导向”平台发展。二是政务微博进入精耕细作阶段。国内政务微博经历多年的快速发展,取得了积极的社会效益,在加强政务信息公开、增进政民对话交流,以及处理突发事件、澄清不实传言和舆论引导等方面,发挥了重要的传播功能。三是政务微信异军突起。如今,政务微信日趋成为发布政府信息的新媒体、实现政民互动的新渠道和提供公共服务的新平台。各级政府的微信公众号应用体系已经基本形成,政务公众号的阅读数突破“10万+”已成为常态。四是政务APP悄然兴起。政务APP基于独立业务流具有小、快、多的特点,在用户手机上已日渐形成独特的政府移动政务服务模式,呈现出行业化、专业化、简洁便捷化等新优势[4]。

2.内容方式丰富化

借助“互联网+”的全新理念,政务服务更加注重协同共享、开放透明和便民利民,在内容和方式上进一步丰富化。首先,在内容上,政务新媒体平台涵盖的信息服务更加全面。据统计,70个大中城市政务APP共计316个,分布在交通、社保、民政、旅游、公共安全等多个领域,总下载量为2 476万次。

其次,在方式上,一是由被动转向主动,推动公共服务创新供给与信息资源开放共享,促进政务大数据的深度开发利用,打破“电子篱笆”“玻璃门”的束缚,实现“让数据多跑路,让百姓少跑腿”。二是线上线下相结合,开展O2O政务服务,推广政务服务大厅,一窗受理,一站式审批,并与网上办事系统、政务APP、政务微信微博等线上应用相结合,解决政务服务“最后一公里”难题[5]。

3.政民互动频繁化

“互联网+政务服务”创新政务入口方式,改变了以政府为中心的传统模式,更加注重政府与公众的交流互动。对于社会公众来说,互联网信息化背景下,政务信息获取渠道多样且成本较低,由此带来的参与成本降低,能够有效促进公众的政治参与感和认同感。同时,政务新媒体提升了信息传播以及政府回应的效果,公众不同利益诉求可以通过网络平台进行直接表达,以围观、转发、评论等多种方式参与,使公众的需求与建议有机会被采纳,提高公众的参与热情。对于政府机构来说,“互联网+政务服务”平台的建立,不仅仅是架起一座政民之间可以随时随地、互联互通进行信息沟通的桥梁,更可以通过社会公众的关注交流,开展“指尖上的对话”,从单纯的信息发布到主动问政于民,了解公众的需求,接纳公众的反馈,在应对突发事件和社会热点时,能够正确而有效地引导舆论走向,遏制谣言的传播,以避免不必要的损失与慌乱。

二、 “互联网+政务服务”面临的挑战

(一)信息共享业务协同难

把“互联网+”行动推进至政务服务领域,关键是要实现地区之间、部门之间的信息共享与业务协同,提高公共服务的便捷度与社会公众的满意度。但是在实际执行过程中,这一模式也受到众多现实因素的制约。一方面,受各地社会经济发展水平的影响,互联网基础设施发展不均衡,各地区的政务服务能力存在较大的差距。从图4可以看出,虽然近年来农村互联网普及率基本保持稳定,截止2016年12月为33.1%。但是,城镇地区互联网普及率超过农村地区36个百分点,城乡差距仍然较大,且没有缩小的趋势。根据第39次中国互联网络发展状况统计报告显示,我国各地区互联网发展水平与经济发展速度关联度较高,互联网普及率排名靠前的省份主要集中在华东地区,而排名靠后的省份主要集中在西南地区。另一方面,基层政府机构内部因缺乏组织结构上的变动以及科学化的互联互通机制,部门、机构间的数据共享受制于“条”“块”分割的体制构架。这些问题容易造成跨地区、跨部门的业务协同难,信息流不顺畅,信息资源得不到有效共享,发挥不出其应有的效果,成为制约我国“互联网+政务服务”模式发展过程中的一个重要因素。

图4 城市与农村的互联网普及率

(二)对“互联网+政务服务”认知的偏差

“互联网+”中的加号,绝非算术层面的简单相加,而是有着乘数甚或指数效益的叠加,所起的也不是堆积性的物理反应,而是基于融合与创新的化学反应[6]。对于“互联网+政务”的理解,不少人的思维依然停留在传统互联网阶段,在认知上出现偏差。首先,“互联网+”更体现“用户至上”的思维与逻辑,体现在政务服务中,“用户”即政务服务的对象,也就是要把社会公众的利益放在首位。但在实际中,大多数政府工作人员还停留在以“政府为中心”的思维层面以及身为公务人员的优越感,在“互联网+”政务服务中未能切实保障公众的利益和获得感,从而导致了认识上的主体错位问题。其次,任何领域的“互联网+”行动都离不开一定的信息技术支撑和电子基础设施的兴建,据此容易产生“技术决定论”的想法,导致“重电子、轻政务”,认为只要在技术上、基础设施上加大投入,政务服务的质量水平、社会公众的满意度就会上升,出现本末倒置的问题[7]。

(三)信息网络安全成为最大威胁

互联网+政务的有效推行,需要利用网络技术来实现各政府职能部门的互联、政民之间的交流互动,然而信息安全问题始终成为困扰政务信息化建设的关键因素。随着互联网络的急剧扩大和上网用户数量的迅猛增加,安全隐患不断出现,网络风险更加严峻和复杂[8]。一方面,由于政务信息网站的开放性,易受到黑客入侵,导致信息数据泄露、非法使用资源、网页遭到篡改等一系列问题。公众在享受“互联网+政务服务”带来便利的同时,也将面临着网络信息安全的困扰。另一方面,政府官员整体素质与“互联网+政务服务”的发展要求还有一定的差距。仍存在多数公务人员对于信息技术、网络技术和计算机技术等的运用能力比较欠缺,且安全性与保密性意识不强,在使用计算机访问网络中出现误操作行为,导致网络瘫痪,从而影响正常政务的开展。

(四)政府固有的体制机制亟待突破

政府体制内部固有的障碍因素若未得到有效突破与解决,会严重制约“互联网+政务服务”的潜力发掘和绩效发挥。一是在政府职能建构上,在互联网上的经济社会各领域的融合逐步深化的背景下,作为上层建筑的政府职能建构必然需要进行相应的调整和改变,现实的政府职能的网上迁移成为必须。二是在政府职能履行方面,“互联网+政务服务”中涉及众多信息行为主体,目前还受累于缺乏制度建设和规则约束等一系列问题,这些对政府职能履行提出了新的挑战,政府必须在网上更多地履行职责,对网络环境和行业秩序提供有效的监督与管理。三是在政府机构组成方面,政府自身的组织机构要适应“互联网+政务”的发展要求,满足“互联网+”与社会各行各业相互融合的服务需求,需要打破地域、职能和部门的桎梏,形成网状化的组织结构,实现部门之间合作分工,快速解决与回应社会问题与公民需求[9]。

三、 全面推进“互联网+政务服务”的具体思路

(一) 转变思维理念,正确认识“互联网+政务服务”

“互联网+政务服务”更加注重在流程优化的基础上,用更加高效的方法和程序去完成原有的业务功能,而不是原封不动地将传统的政务事项搬到互联网上。因此,政府必须主动更新公共治理的思维理念,去适应“互联网+”生态环境。一是融合创新思维,“互联网+”不仅仅是一个平台与载体,它更代表一种能力,聚集信息资源,打通政府与社会的鸿沟,创新服务方式,提高行政效率。二是开放共享思维,“互联网+政务服务”强调更加开阔的视野与更加开放的行动,它需要打破部门、层级、区域之间的限制,实现信息资源的开放与共享,从而为各部门决策提供全面准确、及时有效的数据和信息保障服务。三是服务法治思维,“互联网+政务服务”要以为人民服务为最高原则,切实解决群众办事过程中办事难、证明多、流程繁杂等难题,同时要树立正确的法治思维,牢记“法无授权不可为,法定职责必须为”的行为准则。

(二) 创新体制机制,优化行政管理体系

“互联网+政务服务”的有效推进需突破原有行政体制机制的束缚,创新行政管理方式,优化再造行政流程和管理体系。首先,需要中央与地方之间、各地方政府之间以及政府各部门之间加强组织协调与协同配合,结合权力清单和责任清单制度等有关工作要求,全面梳理政务服务目录清单,优化政务服务环节,简化办事程序,通过政府权力结构再造、机构职责再造、政务流程再造,强力打破“部门壁垒”和“层级壁垒”,全面提升行政效率。其次,积极探索网上服务与实体大厅服务、OTO政务服务模式,提升网上服务办事的广度、深度和质量,打造横向联通项目审批所有职能部门、纵向贯通省、市、市(区)政府的统一在线审批监管平台,建成集行政审批、便民服务、政务公开、效能监察等为一体的网上办事大厅,运用大数据、云计算、物联网等信息化手段,实现对权力运行进行全程、实时监控,实现由管制型政府向服务型政府的转变。

(三) 整合政务资源,打破信息孤岛

“互联网+政务服务”要打破政府部门之间各自为政的局面,连通各个孤立的政务系统,把分散的政务资源整合起来,只有实现了互联互通、一站式服务,“互联网+政务服务”才能显示出其巨大优势。首先,政府应出台共享政务服务信息资源的整体性配套政策,包括针对“互联网+政务服务”的规范性文件、促进信息资源共享的整合措施、管理办法和实施意见等;其次,建设统一的数据交换平台和政务服务信息系统,充分利用已有设施资源,推动平台资源整合和多方利用,避免分散建设、重复投资。增强政务信息资源跨部门、跨层级互联互通,推进信息协同共享支撑多部门服务,简化优化群众的办事流程。再次,要完善促进政务信息共享的相关标准体系,加快信息资源目录体系规范、数据共享交换等相关配套标准的建立,保证政务服务信息数据联通无标准和技术障碍,提升办事效率[10]。

(四) 匹配用户需求,提升服务效率与质量

服务与用户需求的匹配程度是决定服务质量的关键因素[11]。政府服务应更加贴近人民群众的实际需求,提供更加高效、优质、便捷的公共服务。“互联网+政务服务”的发展背景下,政府服务应逐步走向标准化、精准化以及便利化。第一,提供标准化服务,通过结合大数据信息技术,推进政府信息公开透明与数据标准化进程,做到“审批—服务—监管”一站式标准化,加快政务服务走向规范化。第二,提供精准化服务。完善以大数据为支撑的基础设施建设,整合数据共享平台,政务服务由粗放式供给转向精准化供给,变被动服务为主动服务。在化解群众“找谁办”、“去哪办”、“怎么办”疑惑的同时,更好地满足群众个性化与多样化的公共服务需求。第三,提供便利化服务。大数据技术能够实现政务服务跨部门跨区域协调、线上线下融合、资源开放共享、审批省时省心的整体化体验和人性化关怀。只有降低服务门槛、明确服务清单、简化服务环节,做好个性化精准推送服务,才能解决困扰群众已久的“门难进”、“脸难看”、“事难办”的老大难问题。

(五) 升级信息平台,强化技术支撑

随着广大人民群众的政务信息需求不断提升,对政务信息的关注手段愈发多元,对信息安全保障日益重视,需进一步强化技术支撑,完善和升级“互联网+政务服务” 信息平台。一是构建“互联网+政务”技术支撑体系,要综合运用互联网、大数据、云计算等信息技术,建立高效互通的政务服务平台,为公众提供一体化、全天候、零距离的“互联网+政务”服务。二是要加强顶层设计,统一数据标准与技术规范,运用云计算、大数据等新一代信息通信技术,建设政务服务大数据库,充分整合现有各级各部门的政务信息资源,实现各类政务信息无障碍互联互通,按需流转,为各类网上办事提供可靠的后台支撑。三是“互联网+政务”应更注重公众信息安全保护。要针对恶意攻击、关键信息泄露、安全事件难溯源等互联网安全风险,综合运用信息安全技术,从网络安全、应用安全、数据安全等方面建立和完善信息安全保障体系,全面提升相关运作人员的技术水平和安全保密意识,保障“互联网+政务服务”有效运行。

四、 结语

党的十八届三中全会提出要推进国家治理体系和治理能力现代化,习近平总书记进一步指出信息是国家治理的重要依据,要发挥其在这个进程中的重要作用。当前,正处于信息化高速发展时期,公众服务需求膨胀与政府线下服务能力提升相对滞后之间的矛盾对政府治理与服务提出了更高的要求,政务服务与互联网的深度融合成为提升政府治理的有效手段。现在全国各地对于“互联网+政务服务”进行了积极有益的探索,取得了一定的成效,但也不可盲目乐观,针对当前实施情况,在全面梳理发展现状以及总结的基础上进行理性分析十分必要。“互联网+政务服务”迎来的是一个全新的政府治理时代,机遇与挑战并存,如何准确判别新形势、新变化,精准把脉,提出有效的应对策略,是政府在当前的时代背景特征下应主动思考与积极应对的。

[1]2016年政府工作报告[EB/OL].(2016-3-5)[2017-5-21].http://news.xinhuanet.com/fortune/2016-03/05/c_128775704.htm.

[2]中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].(2017-1-22)[2017-5-21].http://www.cac.gov.cn/2017-01/22/c_1120362500.htm.

[3]王捷.“互联网+”助推政府治理能力提升的现实困境与对策建议[J]. 石家庄铁道大学学报:社会科学版,2016,10(03):78-82.

[4]侯锷.政务新媒体呈现多元化发展格局[N]. 中国税务报,2014-04-23(B05).

[5]周民,吕品.“互联网+”政务外网——新时期国家电子政务外网发展思路[J]. 电子政务,2015(8):52-55.

[6]翟云.“互联网+政务”:现实挑战、思维变革及推进路径[J]. 行政管理改革,2016(3):30-35.

[7]罗峰.“互联网+政务服务”落地的瓶颈[N].解放日报,2016-04-05(010).

[8]范久红,陈婉玲. 互联网+政务:助推地方政府向服务型转变[J]. 世界电信,2015(5):47-51.

[9]张锐昕,阎宇,谢微,李汝鹏.“互联网+”对政府治理的挑战[J]. 电子政务,2016(3):44-50.

[10]陈文.政务服务“信息孤岛”现象的成因与消解[J]. 中国行政管理,2016(7):10.

[11]易兰丽. 互联网+政务服务:让政务更智慧[J]. 互联网经济,2016(4):56-59.

Internet+GovernmentServices:CurrentStatus,ChallengesandDevelopmentIdeas

Chen Yuanyuan

(School of Public Administration, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, 350000, China)

With the implementation of the “Internet +” program in depth, “Internet + government services” is playing an important role in the improvement of administrative efficiency and public service capacity. It has become a necessary means of transforming government services. This paper firstly analyzes the development background and status quo of “Internet + government services”. Then it dissects the realistic challenges faced by “Internet + government services”. Finally, the development idea of “Internet + government services” is put forward and it could be advanced from the five aspects, namely, conceptual transformation, institutional innovation, government resource integration, user requirement matching, and platform upgrade.

Internet +; government service; development ideas

2095-0365(2017)03-0088-06

2017-04-21

陈媛媛(1991-),女,硕士研究生,研究方向:公共政策。

D630

:ADOI:10.13319/j.cnki.sjztddxxbskb.2017.03.16

本文信息:陈媛媛.互联网+政务服务:现状、挑战及发展思路[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2017,11(3):88-93.