机械工程类国家重点实验室运行管理及发展思考

宋建丽 乔亚丽 王国彪

1.北京信息科技大学仪器科学与光电工程学院,北京,1001922.国家自然科学基金委员会工程与材料科学部,北京,100085

机械工程类国家重点实验室运行管理及发展思考

宋建丽1乔亚丽1王国彪2

1.北京信息科技大学仪器科学与光电工程学院,北京,1001922.国家自然科学基金委员会工程与材料科学部,北京,100085

机械工程类国家重点实验室立足学科前沿,服务国家重大需求,努力提升创新能力和研究水平,研究成果显著。经过30年的建设与发展,机械工程类国家重点实验室凝聚和培养了大批高水平科技人才,已成为开展高层次学术交流与合作的重要基地。围绕机械工程类国家重点实验室的定位与研究方向、队伍建设和人才培养、学术交流与国际合作、开放共享及制度建设等方面,结合2013年评估情况和实例,对机械工程类国家重点实验室运行管理中存在的问题进行了分析,并对其未来发展提出了建议。

国家重点实验室; 机械工程; 运行管理; 发展战略

0 引言

经过30年的建设与发展,16个机械工程类国家重点实验室定位清楚、方向明确、特色突出,承担了大量的科研任务,开展了平台建设、人才队伍建设、制度建设等一系列卓有成效的工作,积极进行国际交流与合作,取得了丰硕的研究成果,为服务国民经济建设、提高我国科技竞争水平、培养杰出人才等作出了贡献,国际影响力日益提高。在探索机械工程领域科学前沿、解决国家重大需求、促进重大科研成果产出与相关行业发展等方面具有不可替代的重要作用,有力地支撑了国家创新体系建设[1]。

1 研究水平与社会影响

1.1实验室的定位、研究方向及特色

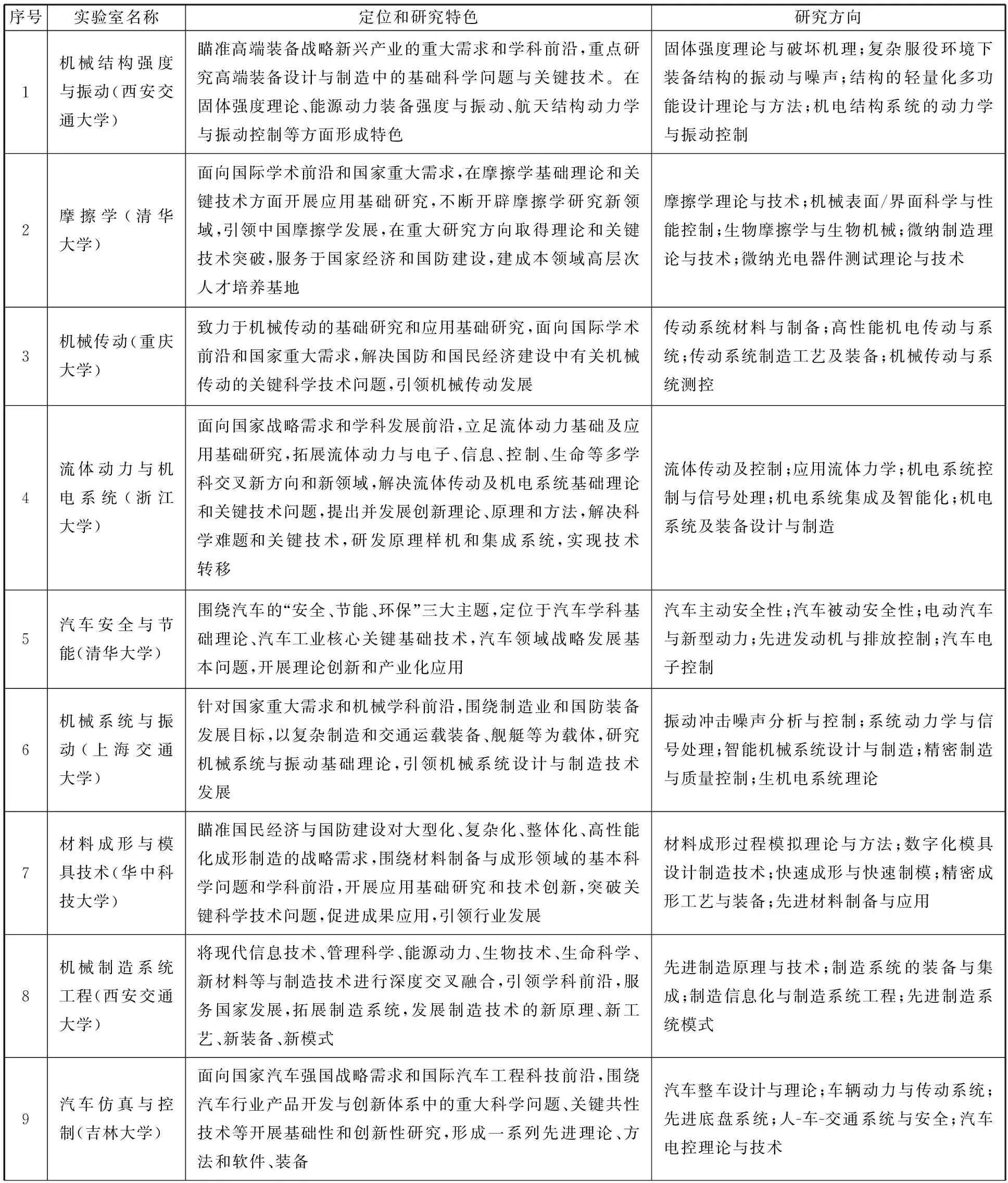

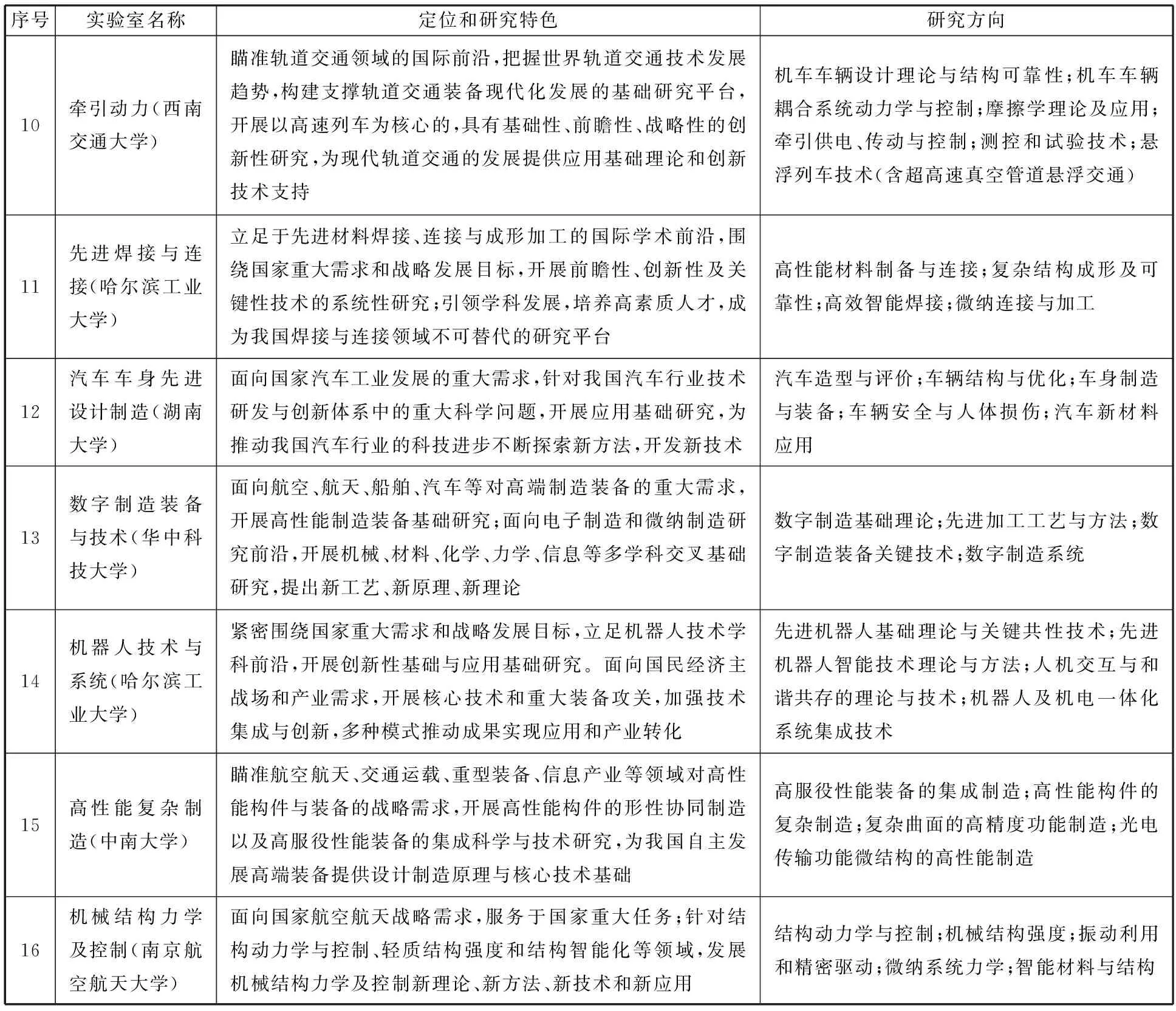

机械工程类国家重点实验室面向国家重大需求,瞄准机械工程学科发展前沿,围绕航空航天、汽车、轨道交通、高端装备、信息产业等领域的国家战略目标,开展了大量创新性基础研究和应用基础研究,取得了一大批高水平的研究成果。总体看来,各实验室特色鲜明,定位准确,保持了相对稳定的研究方向,且主要研究方向发展良好。如摩擦学国家重点实验室不断开辟摩擦学研究新领域,在摩擦学基础理论和关键技术研究上成果显著,成为在国际摩擦学领域具有重大影响力的知名实验室之一。牵引动力国家重点实验室在我国高铁、城市轨道交通、重载、货运等方面发挥了不可替代的作用,是我国轨道交通基础和应用基础研究的重要基地。机械制造系统工程国家重点实验室将现代信息技术、管理科学、能源动力、生物技术、生命科学、新材料等与制造技术进行深度交叉融合,为我国先进制造技术、高端装备设计与制造等领域的发展作出了重要贡献。流体动力与机电系统国家重点实验室立足流体动力基础及应用基础研究,解决流体动力与机电系统中的基础理论和关键技术问题,支撑国家经济、社会发展和国防建设。该实验室研发的“盾构装备自主设计制造关键技术及其产业化”项目获2012年国家科学技术进步一等奖。先进焊接与连接国家重点实验室在国防和航天领域特色鲜明、优势明显,是我国焊接与连接制造领域进行高水平国际合作、创新研究和人才培养的重要基地。16个机械工程类国家重点实验室的定位和研究特色及研究方向如表1所示。

表1 机械工程类国家重点实验室定位、研究特色和研究方向(2016)Tab.1 Orientations, research characteristics and directions of the state key laboratories in mechanical engineering (2016)

续表

1.2代表性研究成果水平、国际影响与社会贡献

机械工程类国家重点实验室是面向机械工程学科前沿进行基础研究和应用基础研究的国家队,在解决国家经济建设、社会发展和国家安全的重大科技问题中体现出创新思想和方法,实现关键技术创新,取得了一批拥有自主知识产权的研究成果,已成为承担国家重大科学与工程任务的主力军。2008—2012年评估期内各实验室科研能力都有了明显提高,科研总经费大幅增长,实到科研经费544 394.4万元;承担国家重大科研任务的能力明显增强,其中,国家级任务经费381 517.3万元,占总经费的70.08%,国家计划项目和面向国家重大需求的项目在各实验室中都占有60%以上的比例[2-3],机械工程领域16个国家重点实验室5年共承担国家科技重大专项课题198项,国家重点基础研究发展计划(973计划)项目课题135项。国家级成果奖的数量和等级同比都有了较大提高,共获国家级科技奖励61项,其中包括国家技术发明一等奖1项、科技进步一等奖1项。专著、高水平论文数量稳步上升,国家发明专利授权数量大幅增加,共授权国家发明专利2286项,发表SCI论文5713篇。

以数字制造装备与技术国家重点实验室为例,实验室面向运载、能源、信息等领域高端制造装备的国家重大需求和国际学术前沿,立足于数字制造的基础理论和关键技术,在超精密运动机构的振动控制、重载多轴数控装备技术、复杂曲面数字化制造理论、大批量混流制造系统运行优化理论等方面开展的研究工作,对学科发展与相关行业技术进步起到了引领作用,并产生了重要的国际影响。如在数字制造装备基础理论和关键技术方向,解决了航空叶轮叶片高效加工、高速高精无损检测装备等技术难题,取得了一系列标志性的研究成果,受到国际同行的高度评价和跟踪研究,并获得工程应用,支撑了国家重大需求。2008—2012年评估期内承担国家级科研任务161项,到款科研经费22 143万元,其中国家级科研任务经费占总经费的95.04%。获国家级科技奖励5项、省部级一等奖12项,发表SCI论文308篇,获授权发明专利125项。

2 团队建设与人才培养

机械工程类国家重点实验室重视队伍建设,积极采取各种有效措施营造良好的学术氛围,吸引和培养了一大批学术思想活跃的优秀学术带头人,形成了一批由院士领军、国家杰出青年基金项目获得者(以下简称“杰青”)、海外高层次人才引进计划(简称“千人计划”)专家、教育部长江学者奖励计划学者(简称“长江学者”)领衔,具有重要影响力的研究团队,已成为凝聚和培养我国机械工程领域高水平人才的重要基地。实验室主任年富力强,至2012年底,各实验室主任平均年龄小于52岁,55岁以下的占87.50%,具有较强的组织管理能力和凝聚力,学术思想活跃,研究成果显著。队伍结构基本合理、稳定,并在长期合作基础上围绕主要研究方向形成若干活跃的创新团队。实验室人员在国际和国家级学术组织、学术期刊中担任重要职务,在国家科技计划担任咨询专家。各个实验室制定了引进和培养优秀青年人才的政策措施,聚集和稳定了一批优秀青年人才。2008—2012年评估期内,两院院士、国家自然科学基金委员会(National Natural Science Foundation of China,NSFC)创新研究群体、创新团队、国家特聘专家、千人计划专家等都比上期有了较大增加。16个实验室共有固定人员1020人、流动人员1093人。其中,两院院士28人(新增5人),千人计划专家及国家特聘专家35人、NSFC创新研究群体7个,杰青 63人(新增27人),长江学者特聘教授56人(新增29人),培养全国百篇优秀博士论文获得者15人,五年内共培养博士生2202人、硕士生8554人。

截至2016年,16个机械工程类国家重点实验室共有9个NSFC创新研究群体,占NSFC机械工程学科创新研究群体总数量的90.00%;拥有杰青73名,占NSFC机械工程学科杰青总数量的89.02%。

3 学术交流与合作

通过与国内外著名研究机构合作、发起和主办高水平的重要国际学术会议、有关研究人员在国际学术机构和期刊任职等方式,机械工程类国家重点实验室已成为学术交流与合作的重要基地,提升了实验室在国内外学术界的知名度和影响力。利用驻外研究院和协同创新中心等的桥梁和辐射作用,以及与企业合作,实现了行业/区域服务并举,成为产业技术支撑基地,为国家创新驱动作出了贡献。同时,在专项经费的支持下,不断促进和加强实验室对外开放力度。如通过设立开放课题等方式,与国内外优秀科学家开展协同创新。2008—2012年,机械工程类国家重点实验室共承办各种国际会议104次,设置开放课题860项,获得支持经费6295.3万元。

以摩擦学国家重点实验室为例,实验室高度重视与国内外学术界、产业界开展实质性的高水平学术交流和合作,以保持实验室学术水平的国际先进性。实验室有35位固定人员在国际、国内学术组织中任职或担任国际、国内学术刊物的编委。多次组织国际及全国性重要学术会议,并将主办2017年在北京召开的第6届世界摩擦学大会(WTC’2017)。2008—2012年,共有37人次在重要国际学术会议上作大会报告和特邀报告。为进一步提升中国的摩擦学研究在世界范围的辐射力和影响力,实验室与清华大学出版社、Springer出版社合作创办了英文国际期刊《Friction》,并于2013年正式出版发行。实验室积极开展高层次的国际科技合作,建立了国际联合实验室。承担了32项与跨国公司及国内重点企业间的合作研究项目,将实验室的研究成果转化为直接的和潜在的生产力,同时也提升了实验室在国际、国内产业界的地位和作用。

汽车安全与节能国家重点实验室牵头承担政府间重大国际科技前沿联合研究计划,2010年底以来,牵头中美清洁汽车联盟,与美国国家实验室和世界一流大学联合开展清洁汽车前沿基础研究,研究内容覆盖该实验室所有研究方向,在政府主导的“中美清洁能源合作研究”重大国际合作中,发挥了不可替代的重要作用。2010年成功创办《汽车安全与节能学报》,在行业内的影响日益扩大。

开放课题是实验室面向国内外同行、带动学科领域共同发展的一个重要窗口,机械工程类国家重点实验室长期以来坚持以规范的程序和服务的态度开展开放课题的征集、评审和管理工作。通过开放课题的设立和运行,推动了国内外相关研究人员与实验室研究工作的结合。如2008—2012年间,机器人技术与系统国家重点实验室共批准开放课题76项,资助经费总额达到601万元。开放课题研究范围涉及实验室主要研究方向,也涉及新兴和特色方向,成为实验室科学研究的重要补充。实验室制定了严格的开放课题申请、审批、立项和结题制度,并通过中期检查、结题等环节强化对开放课题的管理,建立了优秀项目滚动支持的奖励机制。目前,开放课题执行情况良好,取得了一批优秀的研究成果。

4 平台建设与运行管理

4.1平台建设和仪器设备共享

机械工程类国家重点实验室非常重视实验平台和仪器设备的建设与共享,通过创造良好的工作条件,以高水平的研究环境吸引人才。在原有传统优势研究平台的基础上,优化配置,按照“整合、共享、完善、提高”的要求,实现建设与发展同步,满足国家重大需求的实验平台建设有了重要进展。截至2012年,机械工程类16个国家重点实验室面积累计达到193 906平方米,通过设立联合实验室及自主课题、开放课题等方式提高了实验室先进仪器设备的使用率,实现了资源共享,促进了新兴、交叉学科的形成和发展,对高层次科技人才的培养起到了积极的作用。

如机械传动国家重点实验室建设了跨学科(机械、车辆、材料、力学等多学科)基础研究与技术创新平台;摩擦学国家重点实验室建设了高效、规范运行的公共实验平台,对内对外服务超1.5万机时/年,多次获北京市和清华大学对外开放成果奖。流体动力与机电系统国家重点实验室建设了盾构、飞机、海洋装备等一批有特色的公共实验平台,与20多家大型企业建立了联合实验室,行业地位和企业自主创新支撑作用明显。机械系统与振动国家重点实验室与大型龙头企业(如通用汽车公司、上海飞机制造有限公司、中国第一重型机械集团公司等)成立联合研发中心,成效显著,建立了“振动冲击噪声研究”、“机构学与机器人型装备研究”、“薄板成形与装配质量控制研究”、“生机电系统研究”、“特种加工与数控系统”、“两微米工程实验平台”等多个基础研究与技术创新平台,实验室研究条件显著改善。牵引动力国家重点实验室构建了轨道交通装备现代化发展的应用基础研究平台,建立的高速列车基础研究实验平台、数字化仿真平台和服役性能实验平台三大研究平台对高速列车的发展起到非常重要的作用,有力地支撑了我国铁路提速和高速铁路的发展。数字制造装备与技术国家重点实验室建设了高端数控装备、电子制造装备、微纳制造与测量等国际一流研究平台,以支撑高水平研究工作。

4.2运行管理

各实验室制定了相关的管理条例和规章制度,运行有序、高效,其中学术委员会发挥了重要指导作用[4]。以制度建设为保障,实验室还非常注重学术氛围、创新氛围和人文氛围的建设,努力营造宽松和谐的学术氛围和发展环境。如汽车安全与节能国家重点实验室,为活跃学术氛围和促进多学科交流,自2009年5月开始,每两周利用午餐时间举行“学术沙龙”活动,且坚持不懈举办了8年,近200期。沙龙以汽车行业先进技术进步为主要内容,并逐步拓展到热能、电机、数学、心理学等学术领域,沙龙报告专家有学术泰斗、知名汽车企业总裁、校企科研一线专家、杰出青年教师代表等。学术沙龙拓宽了实验室研究人员的学术视野,加强了实验室研究人员与国内外学者、多领域专家的交流,促进了多学科思想的交叉与融合,已成为该实验室文化建设的重要品牌,提高了实验室的凝聚力,促进青年优秀人才脱颖而出。

5 发展思考与建议

从2013年的评估和近几年运行管理情况来看,机械工程类国家重点实验室获得了快速发展,研究成果显著,但与国际先进水平相比,实验室仍有以下不足:具有国际影响力的原创性基础研究成果和对国内经济社会发展相关领域具有引领和支撑作用的应用基础研究成果偏少;与国外著名学术研究机构的高水平国际合作研究尚显不足;不同研究方向和研究团队间的有机融合与协作还不够紧密;在国际上有影响力的中青年领军人才偏少;实验室运行管理方面的规章制度仍需进一步加强[2-3]。

5.1促进学科交叉,实现协同创新

近年来,面向社会需求,实验室也都拓展了新的研究方向,开展了卓有成效的研究工作,取得一批有影响的研究成果,但具有国际影响力的重大原始性创新成果和具有引领作用的应用基础研究成果仍偏少,因此,面向国际竞争,需进一步深化对重点实验室的定位和内涵认识,瞄准世界科技前沿,面向国家重大需求和国民经济主战场,进一步凝炼和优化研究方向,促进不同研究方向及学科之间的深度交叉与有机融合。要注重顶层设计,进一步做好实验室发展路线规划,着力提升原始创新与自主创新能力。同时,要解决好学科发展前沿和国家重大需求间的平衡问题,平衡好成果创新性与实用性的关系,走产学研结合之路,实现科研成果转化。开拓视野,将战略高度、学术深度、应用广度有机结合,加强实验室之间、团队之间的协同创新,产生具有重要国际影响的研究成果,提升我国机械工程领域的国际地位及基础研究水平。

5.2优化队伍结构,打造高水平研究团队

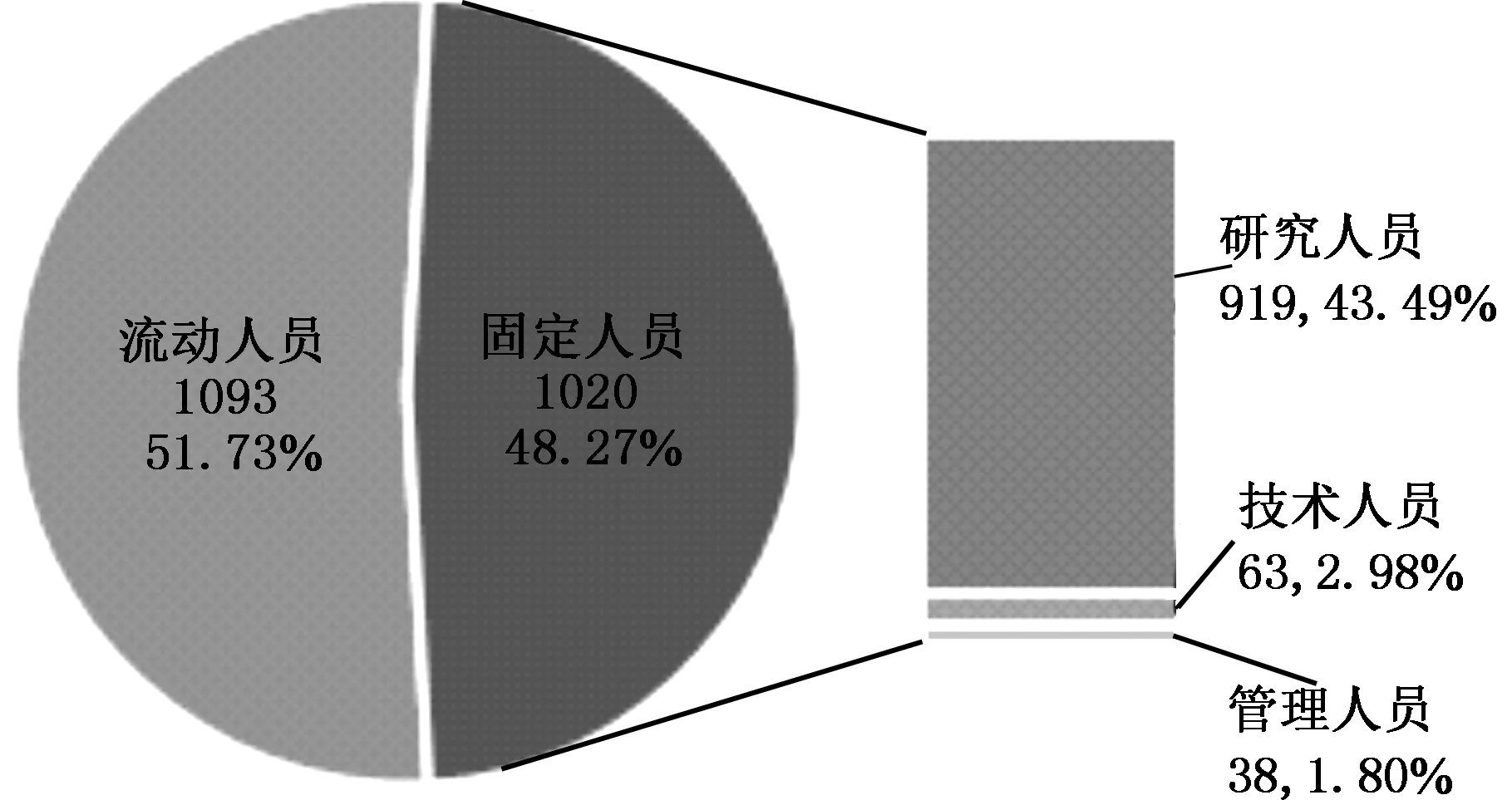

科研队伍是实验室发展和实现科技创新的根本力量。机械工程类国家重点实验室人员组成如图1所示。从图1中可以看出,固定人员由研究人员、技术人员和管理人员三部分组成。目前,重点实验室的技术人员和管理人员比例偏低,整体素质和稳定性有待提高。因此,首先要重视国家重点实验室的仪器设备研发队伍、技术支撑队伍和管理人才队伍的建设,发挥其潜能,使国家重点实验室成为吸引高水平技术人员的场所,并能够保障高水平实验技术人员的稳定性和积极性。

图1 机械工程类国家重点实验室人员比例及固定人员组成Fig.1 Staff ratio and composition of the fixed staff of the state key laboratories in mechanical engineering

其次,开拓人才培养与引进的渠道,培养与引进相关学科背景的高水平复合型人才和学科交叉型人才,尤其是高层次优秀青年人才。加大对实验室已有人才的支持力度,加强后备力量建设。通过多种方式培养拔尖人才,拓展中青年研究人员的视野,打造有利于青年人致力于前沿基础研究的环境和氛围,如建立青年骨干人才资助计划和青年教师深造支持机制、采取持续自主课题支持等,帮助青年人完善研究平台建设,配置急需的科研队伍,促进优秀拔尖青年人才脱颖而出。同时,要注重团队建设,鼓励和培育学科新人、新方向、新团队,提升科研创新水平,造就在国际上有重要影响力的新一代学术带头人。进一步完善人才培养和激励机制,如采取团队考核制度,支持团队共同承担重大科研任务等,寻求新的突破点和创新点,并在自主课题设置、平台建设以及人才引进等方面,积极引导团队建设[5]。

5.3深化国际合作,加大开放力度和广度

目前,16个机械工程类国家重点实验室普遍缺少吸引国外学者来实验室工作或短期研究的机制和条件,在一定程度上削弱了实验室的国际影响力。未来,还需进一步与国外著名学术机构开展多层次、多方位、实质性的高水平学术交流与国际合作研究,提升机械工程类国家重点实验室国际化水平和影响力;建立完善的访问学者制度;进一步扩大开放课题的规模,增加支持力度,使开放基金优先用于资助实验室的优势、新兴和前沿方向。进一步探索实验室的开放运行机制和开放基金的管理模式,吸引国内外多领域优秀人才,特别是优秀青年学者来实验室进行短期访问交流与合作研究,并使其真正融入实验室的科研方向,进一步促进开放基金的国际化、常态化和规范化,促进学科的长远发展。

5.4规范日常管理,确保高效有序运行

机械工程类国家重点实验室已建成了一批颇具特色的实验平台,在服务重大项目与重大工程的原理样机研制与科学实验研究方面成效显著。建议进一步加强基础性、共享型的公共实验平台和自制仪器设备建设与开发,提高设备的利用率和公共服务意识。进一步加强规范化管理,加强信息化建设和实验室网站建设等,健全和完善运行机制。很多实验室是由多个课题组组成的联盟体,人员和设备相对分散,内部管理难度大,因此,需要处理好重点实验室与依托单位、二级学院及相关研究所的关系,努力打破部门和单位所有、资源分散、封闭和垄断的状况,真正实现开放共享和效益发挥,提升实验室开放、运行与服务水平。需平衡好仪器设备投入和研究前沿、空间资源等方面的关系,形成特色研究方向,取得标志性研究成果。

6 结束语

30年栉风沐雨,30年上下求索,回首过去,16个机械工程类国家重点实验室坚持 “开放、流动、联合、竞争”的运行机制,在建设中谋求发展,在发展中开拓创新,取得了辉煌的成就。展望未来,世界科技逐渐向纵深演进,学科多点突破、交叉融合趋势日益明显。在经济社会发展的新常态下,全球新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,为国家重点实验室的发展带来了前所未有的机遇和挑战。根据《国家重点实验室建设与运行管理办法》,2018年16个机械工程类国家重点实验室将迎来新一轮评估[4]。上一轮评估后,各实验室针对存在的问题,有针对性地做了整改,面对新的形势和契机,机械工程类国家重点实验室将继续发挥特色优势,补齐发展短板,立足原始创新,引领学科前沿,服务重大需求,培养领军人才,肩负起新的使命。唯有不忘初心,砥砺前行,夯实基础,协同创新,才能提升自身科研水平和影响力,实现可持续发展,为实施创新驱动发展战略、建设世界科技强国作出更大贡献。

致谢本文得到机械工程领域16个国家重点实验室的大力支持与帮助,感谢提供的宝贵数据和建议。

[1] 王国彪,宋建丽. 机械工程类国家重点实验室发展历程与现状分析[J]. 中国机械工程,2015,26(21):2901-2909. WANG Guobiao, SONG Jianli. Development History and Present Situation Analysis of the State Key Laboratories in Mechanical Engineering [J]. China Mechanical Engineering,2015,26(21):2901-2909.

[2] 中华人民共和国科学技术部. 中华人民共和国科学技术部关于发布2013年材料领域与工程领域国家重点实验室评估报告的通知[EB/OL].(2013-11-13)[2017-07-01]. http://www.most.gov.cn /mostinfo/xinxifenlei /fgzc /gfxwj /gfxwj2013 /201311 / t20131127 _ 110617. htm. Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China.Circular of the Ministry of Science and Technology on the Evaluation Report of the State Key Laboratories in Material Sciences and Engineering in 2013[EB/OL]. (2013-11-13)[2017-07-01]. http://www.most.gov.cn /mostinfo / xinxifenlei /fgzc /gfxwj /gfxwj2013 /201311 /t20131127_110617. htm.

[3] 王国彪,宋建丽.机械工程类国家重点实验室评估回顾与分析[J].中国机械工程,2016,27(24):3338-3345. WANG Guobiao, SONG Jianli. Review and Analysis of the Evaluation on the State Key Laboratories in Mechanical Engineering [J]. China Mechanical Engineering,2016,27(24):3338-3345.

[4] 中华人民共和国科学技术部.国家重点实验室建设与运行管理办法[EB/OL].(2008-08-29)[2017-07-10]. http://www.most.gov.cn/fggw/zfwj/zfwj2008/200810/t20081017_64389.htm. Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China. Measures for Construction and Operation of the State Key Laboratories. [EB/OL].(2008-08-29)[2017-07-10]. http://www.most.gov.cn/fggw/zfwj/zfwj2008/200810/t20081017_64389.htm.

[5] 刘国瑜,张英.关于国家重点实验室研究方向的探讨[J]. 中国科技论坛,2006(3):34-37. LIU Guoyu, ZHANG Ying. Discussion on the Research Directions of the State Key Laboratories [J]. Forum of Science and Technology in China, 2006(3):34-37.

(编辑王艳丽)

ConsiderationonOperation,ManagementandDevelopmentofStateKeyLaboratoriesinMechanicalEngineeringFields

SONG Jianli1QIAO Yali1WANG Guobiao2

1.School of Instrument Science and Opto-electronics Engineering, Beijing Information Science and Technology University, Beijing, 100192 2.Department of Engineering and Materials Sciences, National Natural Science Foundation of China, Beijing, 100085

State key laboratories in the field of mechanical engineering (SKL-ME) oriented on the frontiers of the discipline, serving the major national demands,making efforts to improve the innovation abilities and research levels, and remarkable research fruits were obtained. Through 30 years constructions and developments, a large number of high-level scientific talents was aggregated and cultivated, and SKL-MEs become important bases of conducting high-level academic communications and corporations. Centered on the orientations and research directions, team constructions and talent cultivations, academic communications and international cooperations, opening-sharing and system construction and so on, combining the evaluation conditions of 2013 and example instances, existing problems in the operations and managements of SKL-MEs were analyzed, and the suggestions on the future development were also proposed.

state key laboratory (SKL); mechanical engineering(ME); operation and management; developing strategy

2017-07-11

“数字制造装备与技术”国家重点实验室(华中科技大学)开放课题资助项目(DMETKF2015017)

TH01

10.3969/j.issn.1004-132X.2017.17.008

宋建丽,女,1969年生。北京信息科技大学仪器科学与光电工程学院教授、博士研究生导师。研究方向为先进制造技术。发表论文100余篇。E-mail:songjianli@bistu.edu.cn。乔亚丽,女,1992年生。北京信息科技大学仪器科学与光电工程学院硕士研究生。王国彪,男,1964年生。国家自然科学基金委员会工程与材料科学部副主任、教授。