法庭言辞入罪评析

——兼论《刑法修正案(九)》第三十七条第三款之适用

张 平

(湖南省高级人民法院,湖南 长沙 410001)

法庭言辞入罪评析

——兼论《刑法修正案(九)》第三十七条第三款之适用

张 平

(湖南省高级人民法院,湖南 长沙 410001)

法庭言论入刑固然有其必要性,但也不是毫无逻辑和底线。“明显而即刻危险原则”“真实性抗辩原则”“公共利益原则”等,英美国家精心设计的致力最大限度保障言论自由的方案,为厘清法庭言论的刑法边界提供了有益借鉴。划分刑民边界,明晰要件要素,扩展阻却事由,保护善意言论;高配入罪门槛,区分善意和恶意、公益和私利,等等,在审慎扩权的同时严格限权,是新条款施行平行不悖的两条进路。

《刑法修正案(九)》;法庭言辞入罪;刑罚边界

前 言

2015年8月29日,《刑法修正案(九)》三审表决通过,其中第三十七条*《刑法修正案(九)》第三十七条:将刑法第三百零九条修改为:“有下列扰乱法庭秩序情形之一的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金: (一)聚众哄闹、冲击法庭的;”(二)殴打司法工作人员或者诉讼参与人的; (三)侮辱、诽谤、威胁司法工作人员或者诉讼参与人,不听法庭制止,严重扰乱法庭秩序的; (四)有毁坏法庭设施,抢夺、损毁诉讼文书、证据等扰乱法庭秩序行为,情节严重的。”对刑法第三百零九条有关扰乱法庭秩序罪(以下简称“扰庭罪”)的内容进行了修改。“侮辱、诽谤、威胁”言辞入罪条款在争议声中被增加进来。该罪条文在修订过程中,曾因“北海案”“小河案”等引起社会各界极大关注;在法律职业共同体内部,对此罪的适用也分歧颇大。无论是规制庭审秩序的正当理由,还是回应“闹庭”乱象的特殊举措,对于该罪条文矫枉过正的担忧和僵化保守的批判,在新条款通过后都已成历史。虽然争议并不会因此止沸,但是新条款的施行,能否起到应有的威慑力,构建起庭审新秩序,还有待实践检验。如何坚持法治路径,审慎推行适用,实现“树立权威”的善意初衷和回应“权力滥用”的质疑担忧,则是当下的迫切课题。

一、实践检视:非罪之困与入罪之忧

严肃法庭庭审秩序,维护法律权威,保障当事人诉讼权益,惩处扰乱法庭秩序行为,这是每一个法院和法官的期求。《刑法修正案(九)》第三十七条授予了法院维护法庭秩序一大 “利器”,大快法官人心。但“利器”是一把双刃剑,特别是“侮辱、诽谤、威胁”言辞入罪,让法官站在了“树立法庭权威”与“司法权力滥用”的边界,感受到了“非罪之困”与“入罪之忧”。如何解困?何以解忧?也许梳理以往法院对扰乱法庭秩序行为的惩处情况对于准确理解与适用扰乱法庭秩序罪具有重要的借鉴作用。为此,笔者对某基层法院100次民事案件庭审情况进行了调查统计,同时进行了问卷调查,查阅了相关案卷。针对“侮辱、诽谤、威胁”扰乱法庭秩序行为的相关情况归纳分析如下:

(一)行为数量:高居榜首

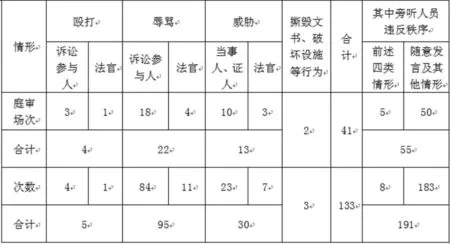

表1 某基层法院100次庭审调查统计情况(单位:次数)

通过表1可以发现:在100次庭审中,共发生殴打、辱骂、威胁、撕毁文书等扰乱法庭秩序事件41起,其中辱骂、威胁事件35起,占庭审次数的35﹪,占扰乱法庭事件数的84.3﹪。可以说,

辱骂、威胁事件在扰乱法庭秩序行为中占据主要位置,是破坏庭审秩序的“罪魁祸首”。这也从一个侧面说明了为什么法院和法官强烈要求“侮辱、诽谤、威胁”等扰乱法庭秩序行为入罪的原因所在。当然,过多的“侮辱、诽谤、威胁”等扰乱法庭秩序行为也正准备考验法官判断罪与非罪的司法能力。

(二)惩处标准:避重就轻

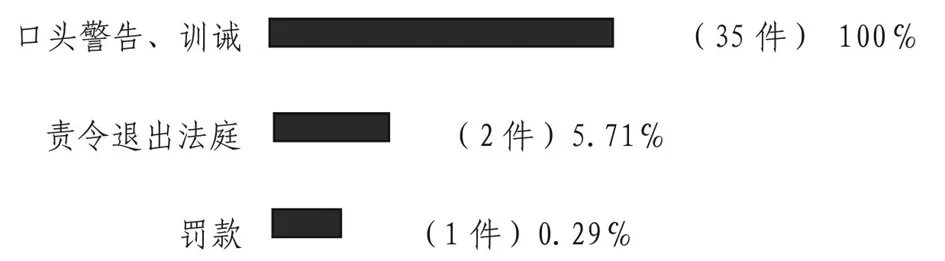

图1 对“辱骂、威胁”行为的处理情况 N=100

从图1可以看出:在上述100次庭审中,法院对35起“辱骂、威胁”行为的制裁措施适用比例依次为“口头警告(训诫)>责令退出法庭>罚款”,口头警告、训诫占比100℅。笔者从案卷笔录发现,至少有4起庭审因“辱骂、威胁”行为导致庭审数次延期审理,但是法庭也只是对当事人予以了口头警告。纵观这35起案件的庭审笔录,发现法官对“辱骂、威胁”行为适用的制裁措施是“就轻不就重”。这说明息事宁人的心理在法官适用过程中影响极大。

(三)惩处措施:随意适用

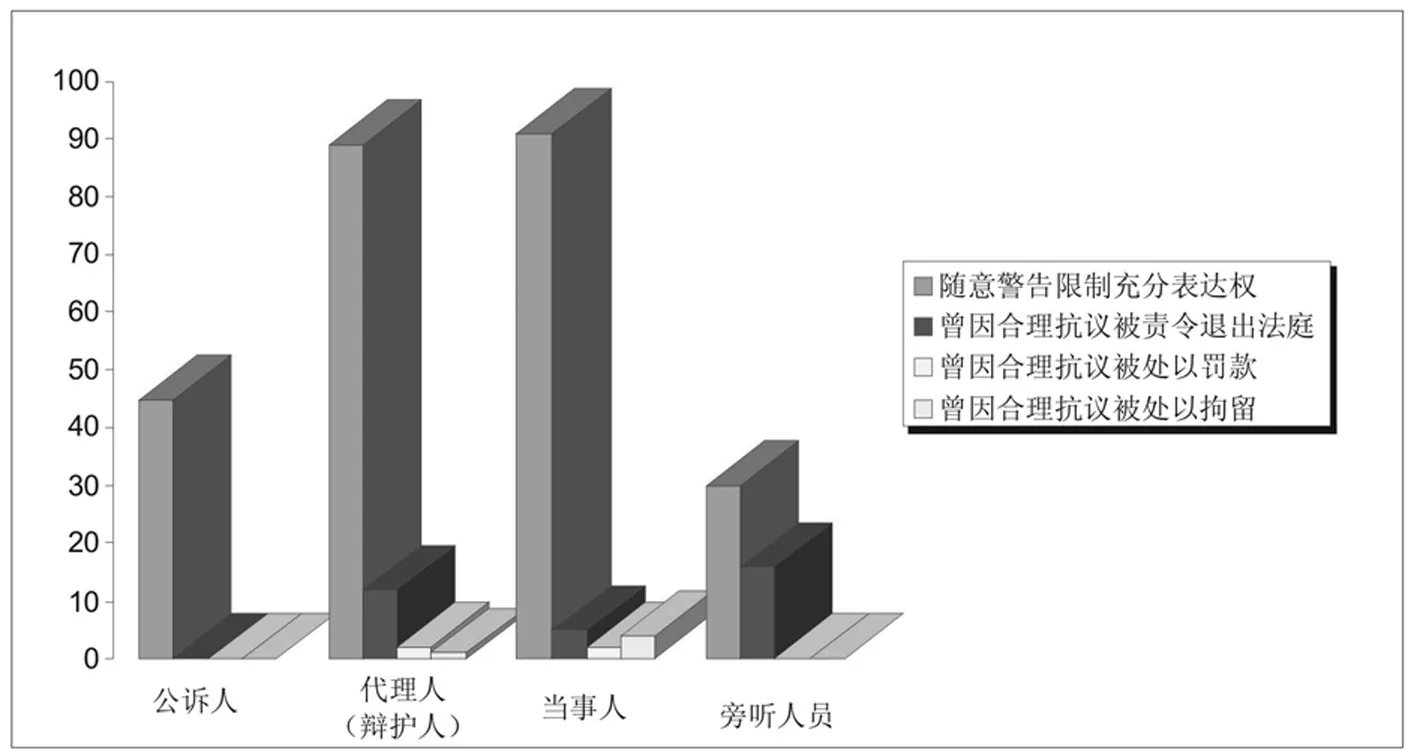

图2 庭审参与方认为法官存在滥用处罚权情形的调查

图2是笔者对四类人员(各100名)的调查情况。无论是公诉人、辩护人或者代理人,还是当事人或者旁听人员,均有很大一部分人员认为法官对“侮辱、诽谤、威胁”等行为认定标准不一,随意口头警告现象严重。在无视庭审规则、肆意扰乱法庭秩序现象大量发生的同时,滥用权力进行随意处罚的情形也大量存在。司法处罚权被部分人随意适用的现实,让学界担忧《刑法修正案(九)》第三十七条第三款规定会被滥用,产生“寒蝉效应”,破坏诉讼结构平衡。

(四)法官态度:犹豫徘徊

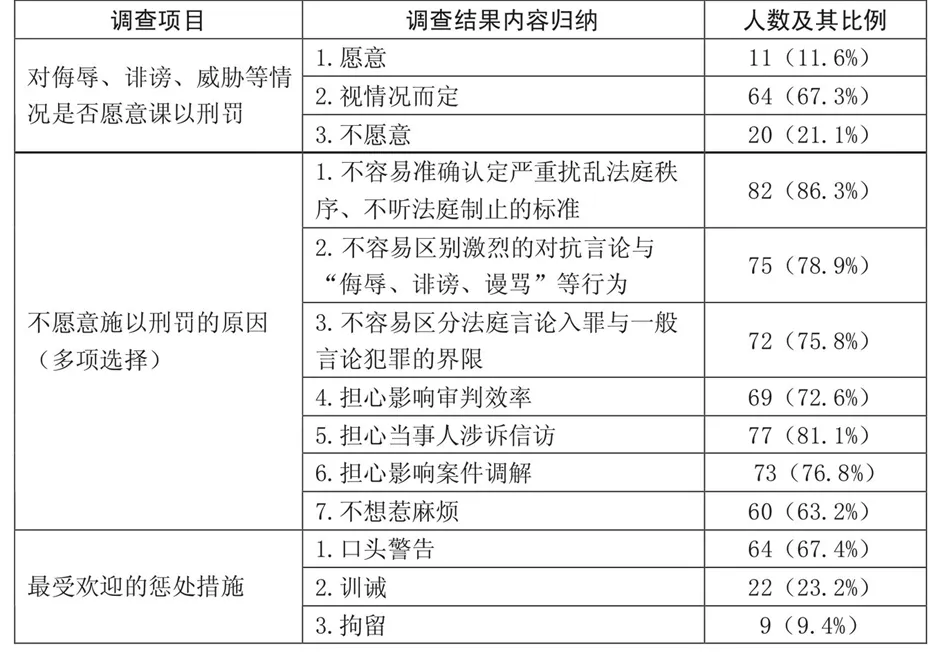

表2 对“侮辱、诽谤、威胁”等行为课以刑罚的心理偏好情况调查 N=95

表2是笔者对95名法官的调查情况。调查情况显示,67.3%的法官徘徊在罪与非罪的认定边界。科以刑罚的手段并没有入选法官“最受欢迎的惩处措施”。法官大多认为,《刑法修正案(九)》第三十七条第三款能否从“纸面”顺利落到“地面”,“侮辱、诽谤、威胁”等严重扰乱法庭的行为能否被公正地追究刑责,法官是否愿意对这一行为施以刑罚,会面临以下主要问题:一是“侮辱”“诽谤”“威胁”等法庭言论的概念界定,如何将激烈对抗言论与本罪惩罚言论区分开来。二是法庭言论与一般言论犯罪的关系如何处理,是否采用相同或是更高的认定标准,如何避免引发言论型犯罪失衡的风险。三是“不听法庭制止”“严重扰乱法庭秩序”等限定标准如何界定。四是如何有效衔接民事违法、司法处罚与刑事犯罪,防止刑罚挤占司法空间和选择性司法。五是程序如此设计,是借鉴英美国家设立特别程序,还是坚守原有的诉讼模式,等等。

综上可见,对于久已有之、频繁高发的“侮辱、诽谤、威胁”等严重扰乱法庭秩序的行为,法官大多采取了“避重就轻”的选择性处理,或者被“放任”,或者被“软化”,或者被滥用,法律的实践与制度相背离,司法功能并没有很好地表现出来。部分法官对于“侮辱、诽谤、威胁”等严重扰乱法庭秩序的行为是否课以刑罚,亦表现得踌躇犹豫。目前,法官对“侮辱、诽谤、威胁”等严重扰乱法庭秩序行为的处理方式,暴露了《刑法修正案(九)》第三十七条第三款准确适用的短板,但这也为出台相应的司法解释提供了借鉴。

二、刑法边界:多维视角与厘清尺度

立法是一种规范的艺术,如果某一法条在设计上存在含混、模糊之处,则在技术上是不成熟的。《刑法修正案(九)》已于2015年11月1日起施行,显然现有的简短条文要解决上述问题,还缺乏可操作性,需要出台司法解释进行细化,但司法解释的单一维度不可能完成这样的任务。如何从法理与操作上厘清法庭言论自由与刑罚规制的模糊边界,是新条款适用的核心问题。

(一)行为人刑法思路下主观要素的非难性考察

行为人刑法与行为刑法的区分在于,前者不停留于单个行为的构成要件和可罚性考察,将惩罚的根据延伸至行为人的整个人格,包括行为人的整体生活和行为人未来的期待。[1]罗克辛教授的功能责任理论也主张刑法不仅考虑行为人的罪责,还要考虑预防的必要性,二者缺一都会排除责任。[2]557-558因此,根据行为人刑法思路,不仅要根据“违法与责任”来区分应罚性(犯罪条件)与需罚性(处罚条件),还要求考察刑事政策的目的和行为人的目的、动机等主观要素。[3]

中国普通民众的法律水平较低,认识不法的能力和控制行为的能力较差,正如德国学者所定义的缺乏“规范可交谈性”。[4]因此,法官在判定法庭言论入罪与考量处罚程度时,应在综合考察刑事政策,以及行为人的人格等因素基础上来认定非难可能性及程度。如行为人在主观上是属于真正的违法性认识错误,还是在有规范可交谈性情形下故意以“闹”博利等。至于不惜牺牲秩序价值去实现个案正义的“死磕”,属于刑法理论中典型的“他行为可能性”行为,即可以避免但还是实施了的违法行为。[5]有的人径直效仿他人以“闹”死磕,自始至终未曾尝试依法救济,甚至有的少数律师将“磕”专业化。且不说合法途径的效率和概率必然会低,即便路径曲折,也不能以缺乏期待可能性进行抗辩。这好比小偷以工作难找被迫偷窃为由进行辩护一样。

(二)言语行为理论视角下构成要件的符合性分析

奥斯汀的言语行为理论认为,言语亦即行为。[6]41法庭言论具有心素、体素和有害性特征,入罪本无可厚非。例如某人在有很多旁听人员的庭审中谎称“有炸弹”后,导致踩踏事故或者混乱中致被告人逃脱等。显然,类似的破坏性法庭言论,构成要件和危害性与非言论行为并无不同,将其排除在外不符合刑法逻辑。

侮辱等言论在刑法上属于社会的评价要素,相对一般性言论,法庭言论又属于法律的评价要素,即法庭言论的构成要件符合性认定,必须以宪法、刑法、民法等法律法规关于一般性言论犯罪或民事不法的规定作为逻辑前提(即确定性测量的法律维度)。宪法第五十一条规定的“国家利益等其他的合法的自由和权利”,即是言论“罪与非罪”的最高标准。[7]对于法庭诽谤言论,也首先要符合“虚假事实、散布事实和毁损名誉”等一般诽谤的构成要件。除此之外,法庭言论也还有特定的构成要件要素,比如危害结果要求“严重违反法庭秩序”等。

(三)模糊性言语属性下构成要素确定性的测量维度

语言具有模糊性的先天缺陷,当事人在法庭上的言论,往往暗含多重意义。在刑法理论上,这类概念属于规范的构成要素,需要法官进行价值判断,容易引发恣意滥权。正因为如此,才有法庭言辞入罪的强烈担忧。但是规范的构成要素在刑法体系中具有重要意义,不能“因噎废食”而一律排除。“构成要件的明确性是人们所期望的,因而要求尽可能采用记述的构成要件要素。……但是,要想一概不使用规范的构成要件要素则是不可能的。”[8]115语言的模糊特性需要对新条款适用采取审慎态度,而不是简单排斥。

言语的模糊性与确定性其实是相对的,模糊语言的具体化,取决于人们的取舍和设定。德国学者许遒曼以“当罚的事例是否达到50%”来判定法律语言的确定性。[9]26模糊法学则引入模糊数学理论模型,建议在语言模糊集合的[0,1]区间设定一个中间值(如0.5)来测量隶属度。[10]英国法则采用“普通读者标准”“温和含义标准”和“单一词标准”等作为“诽谤”的识别标准。[11]因此,模糊语言不仅可以具体化,而且有相应的标准和方法。正如张明楷教授所指出的,规范的构成要素要受法律、经验法则和社会一般观念的约束。[12]这对于正确判定《刑法修正案(九)》第三十七条第三款“侮辱、诽谤、威胁”的“质”与“量”具有很大的指导作用。

(四)特定法益保护立法背景下刑民边界的识别

犯罪的本质是侵害法益。[13]4言论扰庭罪是基于保护法庭秩序的特定法益,这与一般性言论刑罚保护他人名誉的目的不同。法庭言论根据侵害法益不同,可分为以下几种情形:一是仅侵害扰庭罪法益。二是既侵害一般言论型犯罪的法益,也侵害本罪的法益。如前例中谎称“有炸弹”的言论,除侵害本罪法益外,还危害公共安全。三是既构成民事不法,也侵害本罪法益。如被告人对证人的威胁、诽谤言论,既扰乱法庭秩序,也给证人造成名誉损害。四是不构成本罪,但符合民事不法。

针对不同法益保护,采用不同的处罚和预防措施,才能做到罪刑相适应和危害与处罚的平衡。有人主张法庭诽谤必须达到独立性诽谤入罪标准。笔者认为,该观点过于绝对,容易对立法本意产生误导。法庭诽谤在基本构成要件上当然要符合一般诽谤条件,否则就不是诽谤,但在危害结果上,如果达到了“严重破坏法庭秩序”的标准,则不管高于或是低于一般诽谤的危害程度,均构成本罪。

(五)可罚性例外原理下违法阻却性事由之排除

“有原则必有例外”。言论自由与言论规制都是一把双刃剑,因此,各国宪法和法律既以“公共秩序、公共安全”和“司法权威和公正”等理由,[14]例外地规制言论自由,也以类似的理由对规制再予以豁免。刑法上,即使行为人在形式上违反法律规定具有可罚性,但是如果该行为具有对抗恶行或其他法定正当理由时,则不应受谴责,如正当防卫行为。当然,法庭言论难以具备正当防卫、紧急避险等阻却性事由,但是存在其他正当理由,这需要在法律适用时进一步加以明确。比如环境公益诉讼中迫使环境破坏方承认损害事实的威胁言论,即可纳入阻却性事由范围。

三、域外借鉴:去罪化趋势与最少化保留

英美国家通过精心设计抗辩原则来平衡言论自由与名誉保护,最少化保留言论规制的范围。这些原则部分类似于大陆法系中的违法阻却性事由。

(一)明显而即刻危险原则

案例四:在1976年美国“内布拉斯加新闻协会诉斯图尔特”一案中,初审法官认为媒体对多人命案的报道会引起激愤,影响公正审判,因而下令禁止媒体报道细节。新闻协会不服,最终上诉至联邦最高法院获胜。伯格大法官在本案中认为,不能确定媒体在审前的公开报道存在影响公正审判的“明显而即刻的危险”。[15]

英国在1981年颁布的《藐视法庭法》也确立了类似的原则。该法不仅将“产生实质性风险”作为适用条件,还规定需符合“一般公开行为”和“正在进行中的诉讼程序”两项要求,从而终止了“媒体不得评论未决案件”的原则。[16]虽然上述原则主要是针对媒体与司法之间的关系,不同于大陆法系通过设定犯罪构成要件来限定适用范围,但是对于明确扰庭罪危害结果的范围具有很好的借鉴意义。比如将“严重”程度解释为:对法庭中的人身、财产安全构成现实危险,法庭程序无法继续,构成公众对公正审判的怀疑等“即刻危险”。

(二)真实性抗辩原则

案例五:在东方日报与东方报业集团有限公司诉明报一案中,被告明报刊登文章称,东方日报之所以违反职业操守对某电视台进行不公正报道,是因为受后者的利益控制。两原告遂以被告进行诋毁提起诉讼。法院认为,东方日报删减所报道电视台节目、讽刺低收视率,以及后者是东方日报的投资人等事实,可以证明东方日报对该电视台存在不公正报道和受后者的利益影响,故被告明报对两项关键性事项的真实性抗辩成立,驳回原告主张。[17]

上诉案例虽然是民事侵权,但所体现的是英美法对言论犯罪和民事不法的一项重要抗辩原则,即如果言论表达的信息内容是真实的,即使损害了名誉,也可免责。德、日等大陆法系国家,也在成文法中就名誉保护规定真实性抗辩规则,日本还有一项名为“真实性误信”的特殊抗辩事由,意思是错误地相信为真的。[18]英国《2013年诽谤法案》第二条还规定,当有多个诋毁言论时,只要证实部分实质真实,同样成立真实性抗辩。[19]

(三)公众人物利益减损原则

案例六:在1964年美国沙利文诉《纽约时报》一案中,沙利文是负责包括警察局在内的公共事务委员会的市政专员,在蒙哥马利市警察局平息黑人运动的事件中,《纽约时报》刊登了警察局存在滥用武力的广告,沙利文不满提起诽谤诉讼。联邦最高法院最终以9比0票裁定沙利文败诉。布伦南大法官认为,信息发布者不能承担证明言论真实的全部责任。

该案确立了美国的“实际恶意”原则,即公共官员在公共事务中受到批评时,如果要以诽谤提起诉讼,必须要举证证明信息发布者是“明知虚假”或“贸然不顾”。[20]该原则认为,公众人物,特别是政府官员,拥有更多社会资源的支配权,也应承受更多的容忍义务。当受到诋毁时,公众人物的隐私和名誉权的保护应高于一般人标准。公众人物特殊对待的处理经验,可以吸收为限制政府官员要求法院随意启动公诉程序的规定。

(四)公共利益特权原则

案例七:1994年,《泰晤士报》在报道爱尔兰总理艾伯特·雷诺兹辞职事件中,省略了雷诺兹在议会下院的辩护声明等重要内容。雷诺兹极为不满,以诽谤为由提起诉讼。该案初审和终审虽然均判决媒体败诉,但是上议院法庭认为,公众对总理下台的信息享有知情权,该新闻无疑与公共利益有关,最终仅给予象征性赔偿处罚。[21]

该案确立了英国的公共利益特权原则,即“如果涉讼新闻内容涉及公共利益,而媒体的表现又符合负责任的新闻业之要求,那么即使出现错误也可以免除责任”。 言论型扰庭罪也可将“公共安全”“环境公益”等作为法庭言论免责的违法性阻却性事由。如基于环境公益目的指责污染企业的信息(非故意),即便有误也应当豁免。

(五)启示

上述原则构成了英美国家言论犯罪和民事不法的复杂抗辩原则体系的核心。虽然都是基于英美法律传统形成的,不能采取简单的“拿来主义”,但是这些原则的精神和内核很值得我国吸收。[22]在言论规制方面,国际社会出现去罪化趋势。在国际组织和人权运动的推动下,诽谤除罪化运动已取得了明显效果,全世界已有十多个国家废除了刑事诽谤法。2009年,英国正式废除普通诽谤法中的诽谤罪。[23]我国扰乱法庭秩序罪条款的施行必须坚持高标准,避免与国际化潮流背道而驰。

四、平行进路:审慎扩权与严格限权

无论是扩权还是限权,法治既是原则,也是目标。言辞扰庭罪条款是一把双刃剑,应当审慎适用,坚持刑法的谦抑主义原则,进行保守性解释,坚守刚性化、形式化的入罪底线。[24]

(一)明晰要件要素,高配入罪门槛

“无行为即无犯罪”,从形式的违法性的角度来考虑,犯罪行为是违反了刑法的禁止性的行为,[25]是刑罚归责的根基。纳入刑罚规制的法庭言论,除以刑法或其他法律规范为逻辑前提外,还应考虑本罪的特殊要件。本罪条文虽然规定将危害结果作为定罪要件之一,但是何为“严重扰乱法庭秩序”仍不够具体,操作性不强。在司法层面,应该从实体和程序方面严格限制扰乱法庭秩序罪的适用,将其负效应降到最低。笔者建议,可以具体从以下方面细化:

一是限制解释“侮辱”“诽谤”“威胁”。我国《刑法》第二百四十六条已经对侮辱罪、诽谤罪作出了明确的规定,对于法庭上的侮辱、诽谤行为,应该遵循《刑法》第二百四十六条的评价标准,只有在满足侮辱罪、诽谤罪的构罪标准的前提下,同时又严重扰乱法庭秩序的,才构成扰乱法庭秩序罪。“威胁”一词在日常生活中经常被使用,但在我国《刑法》中并无独立罪名,其含义相对模糊。为防止因“威胁”一词的含义过于宽泛带来法律适用上的不明确或被滥用,就必须对“威胁”一词进行合理、科学的限定。在我国《刑法》中,“威胁”一词主要出现在《刑法》第二百六十九条、第二百七十七条、第二百九十一条、第三百零六条、第三百零九条等法条中,从这些法条来看,“威胁”总是与“暴力侵害”相并列的。实际上,从刑法理论和刑事审判实践来分析,主流观点认为我国《刑法》对“威胁”的阐释是将其限定为“以实施暴力侵害相威胁”。因此,对于扰乱法庭秩序罪的“威胁”应遵循上述《刑法》法条的语义予以约束,可以限定为“以对司法工作人员、诉讼参与人本人或其亲属的生命、身体、自由、名誉、财产权益等将施加恶意相通告进行胁迫的行为”。

二是界定扰乱法庭秩序罪的空间和时间构成要素。从本罪规定的行为时段来分析,应为法庭宣布开庭到每次庭审结束宣布休庭或闭庭之时。需要明确的是,第一,在一个案件数次庭审之间的休庭时间内,如果发生对司法工作人员、诉讼参与人本人或其亲属的侮辱、诽谤或威胁行为,并造成严重后果的,不应该归属于扰乱法庭秩序罪范围,应该按照妨害公务罪等罪名予以惩处。第二,在庭前会议过程中发生扰乱法庭秩序行为,并造成严重后果的,虽然往往不是发生在法定的场所内,但是庭前会议属于法庭庭审的另一种形式,这种后果会直接对扰乱法庭秩序罪所保护的法益产生实质影响,故应该纳入扰乱法庭秩序罪范围。第三,在宣布闭庭或者休庭后发生扰乱法庭秩序行为,并造成严重后果的。对于这一情况多有争议,笔者认为,这种行为应该属于扰乱法庭秩序罪。对于本罪规定的行为空间应限定于人民法院代表国家依法审判各类案件的专门场所,包括规范性的审判庭,以及包括用于某一案件审判的临时性场所,如在高校法学院进行的案件审判、巡回审判的某一临时性场所。

三是界定“不听法庭制止”情形。建议借鉴“经行政处罚后仍不改正,造成严重后果的”的规定(《刑法修正案(九)》第三十一条),规定为“经罚款、司法拘留等处罚措施后,仍不改正的”。

四是规定以兜底条款为参照标准,即言论造成影响后果应当与“有毁坏法庭设施,抢夺、损毁诉讼文书、证据,情节严重”等危害程度相当。

五是规定威胁等言论的其他危害程度标准,如威胁证人的言论,影响证人正常作证并导致案件改判,或引发冲突后造成人身伤害、财产损害严重的,以及其他程度相当的后果等。

(二)规定阻却事由,限制权力滥用

具备形式违法性的行为,并不一定应受谴责,比如正当防卫,不能对其再进行正当防卫,这是违法性阻却事由正当性意义之所在。[25]对具有形式违法的法庭言论,规定正当的违法性阻却事由,是弘扬和保护“正义之声”的重要手段。

一是规定公众人物不能举证证明言论系“恶意”时不能追究刑责。建议借鉴美国的“实际恶意”原则,在公众人物以其受到诋毁要求法庭启动刑事制裁程序时,规定公众人物对“恶意”负有举证责任。当然,如果言论给公众人物造成名誉损失,公众人物可以自行提起民事诉讼,即便严重扰乱法庭秩序,仅可通过司法处罚恢复秩序。

二是规定“公益豁免”原则。如果法庭言论与公共利益有关,出于公益目的,即便内容错误,也应当免受刑责。[26]例如,某案件庭审中原告代理人诋毁和威胁被告的言论,是基于环境保护的公益目的。当然如为了恢复庭审秩序可给予原告代理人司法处罚,或向律师协会等单位提出予以处罚的司法建议。

(三)限定非难性范围,保护善意言论

社会行为论主张以社会意义评价行为,人格行为论则注重从主观立场考察行为人的人格因素。[27]这些行为理论以及行为人刑法、犯罪预防等理论,分别从不同角度主张刑法的非难性需考察社会、行为人的背景因素,比如初犯还是惯犯、善意还是恶意等。

一是明确真实性抗辩标准。规定只要能证实或合理解释法庭言论内容的真实性,即可免除刑罚。建议细化标准如下:1)实质真实标准。即只需证明主要内容真实,不需要所有细节真实。比如指责官员受贿5万元,但实际只有1万元。2)部分实质真实标准。即如有多项诋毁事项时,不需要证明所有事项真实。3)真实误信标准。即对于重复言论,即使内容不实,只要证明有依据使其合理相信。[28]

二是恪守刑法谦抑性原则。对于扰乱法庭秩序的行为,绝不能优先选择刑罚措施,应秉承刑法谦抑理念,坚持刑罚的最后手段性。只有对于严重扰乱法庭秩序的违法行为,才能适用刑罚,应该将扰乱法庭秩序罪理解为结果犯,只有达到后果严重的程度、具有相当的社会危害性,才能入罪。需要特别注意的是,对于因为法官违法而引发的扰乱法庭行为,不宜以扰乱法庭秩序罪论处。

三是界定善意与恶意范围。善意包括:实质性的程序异议,如管辖异议情形;单纯对法官的言辞或判决持有的不同异议,或对法官立场的善意批评等。[20]恶意包括:对法官、司法工作人员品格的恶意攻击,不满的单纯情绪发泄;故意引发公众对法院或法官公正审判产生怀疑的言论;对“当事人不具有任何实质内容的批评,重点纯粹在对人格的污蔑”,等等。[29]215

四是区分偶犯和“惯犯”。区别对待偶然参加诉讼的人员和从事法律工作的职业群体。偶犯如证人和旁听群众,即使需要制裁,尽量采取非刑罚方式。对于“惯犯”,则应考察其是否存在故意诱导或煽动旁听群众及其他恶意目的。当然也不能对“惯犯”随意启用刑罚,需要设定前置程序,比如经罚款、拘留等司法处罚或司法建议律师协会给予处罚后,仍不改正的,或者多次在同一或不同法庭采取类似方式“闹庭”的等。

(四)设定法益标尺,划分刑民边界

只有在其他社会统制手段不充分时,或者其他社会手段(如私刑)过于强烈,有代之以刑法的必要时,才可以动用刑法。[30]47法庭言论是仅侵害个人名誉,还是严重危害庭审秩序和公正审判,是本罪与民事不法界限划分的“临界点”。[31]对此,笔者建议作如下解释性规定:

一是在法庭言论仅构成民事侵权时,规定只能由当事人自行提起民事诉讼。如被告的辱骂行为,经法庭制止后即立即停止,明显不构成本罪,但如果该行为给原告造成重大名誉损害(未达到一般言论刑事犯罪的程度),则要求原告寻求民事救济。

二是在法庭言论既侵犯本罪法益又构成民事侵权时,规定公诉程序仅就损害法庭秩序行为进行处罚,民事侵权由当事人自行提起民事诉讼。如某案件庭审中证人对被告进行侮辱、诽谤,证人未听法庭制止既严重扰乱法庭秩序,又给被告造成重大名誉损害的。

三是法庭言论既侵犯本罪法益,又侵犯刑法中关于言论型犯罪的其他法益时,根据想象竞合按重罪一罪处断,如谎称“有炸弹”言论。此处需要注意的是,避免出现一般言论型犯罪中将属于自诉程序的案件随意启动公诉程序的现象,将新条款变为某些人打击报复行为的新手段。

此外,笔者不赞成设置特别诉讼程序的建议,西方学者都在反思“当自己法官”的模式,更何况与西方国家法律传统和诉讼模式迥异的我国。

结 语

更多的言论,而非强制的缄默,这是法治和民主发展的历史趋势。缺乏法治信仰的中华文化,在历史进程中循环演绎着“乱”与“治”的悖论,以打破规则的方式来强迫他人遵守规则,这种双重标准必然适得其反。“非常态”的不合理逻辑,只会延续“治”与“乱”的恶性循环,“新常态”的法治进路,才能实现立法者的良好初衷,既最大化地保障言论自由,又以最少化的刑罚威慑树立起司法的权威。

[1]郎胜.《刑法修正案(八) 》解读[J].国家检察官学院学报,2011,(2):149-160.

[2] 斯特拉腾韦特,库伦.刑法总则——犯罪论[M].杨萌,译.北京:法律出版社,2004.

[3]张明楷.犯罪构成理论的课题[J].环球法律评论,2003,秋季号:262-274.

[4]Vgl.Roxin,Strafrecht AT I,4. Aufl,2006,§19,Rdn.36f.

[5] 王钰.功能责任论中责任和预防的概念——兼与冯军教授商榷[J].中外法学,2015,(4)1052-1067.

[6]张清.法官庭审话语的实证性研究[M].北京:中国人民大学出版社,2013.

[7]王德志.宪法在刑事审判中的价值[J].宪法研究,2002,(第1卷):428.

[8] 町野朔.刑法总论讲义案I[M].信山社,1995.

[9]许玉秀,陈志辉.不移不惑献身法与正义——许遒曼教授刑事法论文选辑[M].台北:春风煦日论坛,2006.

[10]吴亚辉,桑本谦.论模糊法学的后现代性[J].政治与法律,2010 ,(4):67-75.

[11]朱文雁.论英国对诽谤的法律规制[D].山东大学博士学位论文,2012:52-67.

[12]张明楷.规范的构成要件要素[J].法学研究,2007,(6):76-93.

[13]山口厚.刑法总论[M].有斐阁,2007.

[14]陈小彪.言论自由的刑罚边界[D].西南政法大学博士学位论文,2012:21-22.

[15]宋素红,罗斌.英国传媒与司法关系的另一面——谈谈英国《藐视法庭法》的修订[J].新闻记者,2006,(7):57-59.

[16]曲昇霞,袁江华,仇兆敏.论藐视法庭罪之创设[J].法律适用,2015,(6):81-85.

[17]潘诗韵.英美诽谤法的特殊抗辩事由研究[J].环球法律评论,2011,(2):129-142.

[18]王超.论新闻侵害名誉权之真实性抗辩[D].河北大学硕士学位论文,2009:50.

[19]岳业鹏.论名誉侵权中的真实性抗辩[J].福建师范大学学报,2014,(6):11-19

[20]简海燕.英美法律文化的混合与变异--以蔑视法庭罪为分析路径[J].浙江社会科学,2008,(3):56-61.

[21]王超.论新闻侵害名誉权之真实性抗辩[D].河北大学硕士学位论文,2009:50.

[22]Reynolds v. Times Newspapers Ltd.(1999)4 All ER609HL.

[23]姚泽金.公共批评与名誉保护[D].中国政法大学博士学位论文,2014:49.

[24]魏东.从首例“男男强奸案”司法裁判看刑法解释的保守性[J].当代法学,2014,(2):38-46.

[25]张明楷.违法阻却事由与犯罪构成体系[J].法学家,2010,(1).

[26]参见张英霞.妨害司法权威典型犯罪研究[D].吉林大学博士学位论文,2004:168.

[27]向朝阳,甘华银.刑法中行为理论微探[J].中国刑事法学杂志,2005,(1):11-19.

[28]海峰.名誉侵权抗辩事由制度研究[D].中国政法大学硕士毕业论文,2007:17.

[29]许宗力.法与国家权力(二)[M].台北:元照出版公司,2007.

[30]平野龙一.刑法总论Ⅰ[M].东京:有斐阁,1972.

[31]于改之.刑事犯罪与民事不法的分界——以美国法处理藐视法庭行为为范例的分析[J].中外法学,2007,(5):593-605.

责任编辑:林 衍

Comment on the Words crime of the court——On the Application of Paragraph 3 of Article 37 of the Criminal Law Amendment (9)

ZHANG ping

(Hunan High People's Court,Hunan,Changsha 410001)

It is of course necessary for the court to enter into prison, but it is not without logic and the bottom line. The principle of "the principle of truth" and the principle of "public interest" and so on. The plan designed by the Anglo-American countries to ensure the maximum freedom of speech is a useful reference for clarifying the criminal law boundary of the court's speech. The distinction between goodwill and malice, public welfare and self-interest, and so on, in the prudent expansion of the right at the same time strict restrictions on the implementation of the provisions of the new clause is not parallel to the provisions of the crime, Contrary to the two approach.

"Criminal Law Amendment (9)" ;Court of Speech Penalty; Penalty Boundary

2017-04-18

张平(1974-),男,湖南长沙人,湖南省高级人民法院研究室研究员,从事审判研究。

DF73

A

1009-3745(2017)02-0071-09