《宋元学案》的编纂体例及其学术意义

——以小传、思想资料、附录为中心的考察

连 凡

(武汉大学 哲学学院,湖北 武汉430072)

《宋元学案》的编纂体例及其学术意义

——以小传、思想资料、附录为中心的考察

连 凡

(武汉大学 哲学学院,湖北 武汉430072)

《宋元学案》中小传的编纂上,其原典文献涉及经史子集四部的书籍,引用数量上以《宋史》与《万姓统谱》为主,引用种类上则以方志和文集为主。编纂者在此基础上还进行了事迹与史实的考订,提高了小传的史料价值。思想文献的编纂上,《宋元学案》中辑录的思想资料一般体现了学者的思想主旨与学术精华,而其选择、排列与评论则体现了编纂者自身的学术观点和思想立场,同时由于主客观条件的限制也存在诸多缺失。在附录的编纂上,附录与小传、思想资料间的界限往往不太明晰。编纂者王梓材为了使全书的体例和内容相一致,对黄氏父子和全祖望所辑录附录资料的归属进行了必要的调整和说明,调整包括同一学案中的“移为”与不同学案间的“移入”两种方式。

《宋元学案》;编纂体例;小传;思想资料;附录

由清代浙东学派学者黄宗羲、黄百家、全祖望等人编纂的《宋元学案》作为以传记加辑录资料为内容主体的“传录体”宋元儒学思想史著作,作为其资料之主体的小传、思想资料和附录系从相关文献中辑录整理而来,而直接体现编纂者思想观点的部分小传、案语与附录文章则分散在全书之中,其内容构成十分复杂。因此首先必须从文献学方面加以整理和分析,涉及版本、目录、校勘、辑佚和史料考证等领域。学术界目前的研究主要包括《宋元学案》的成书过程、内容校勘、编纂体例及其渊源等方面*在编纂体例方面,张林川、林久贵在《略论〈宋元学案〉的体例特征和文献价值》(《文献》1997年第1期,第198-208页)中,比较了《宋元学案》和《宋史》,并检讨其史料价值。此外还有卢钟锋《论〈宋元学案〉的编纂、体例特征和历史地位》(《史学史研究》1986年第2期,第70-75页),侯外庐、邱汉生、张岂之等编《宋明理学史》(北京:人民出版社, 1987年)下卷第二十七章“《宋元学案》及其对宋元时期理学的总结”,陈其泰《〈宋元学案〉的编撰与成就》(《史学史研究》1990年第3期,第37-46页),王永健《全祖望评传》(南京:南京大学出版社,1996年)第五章“全祖望与《宋元学案》”,陈祖武的《〈宋元学案〉纂修拾遗》(《中国史研究》1994年第4期,第141-146页)及《中国学案史》第七章“《宋元学案》的纂修”(上海:东方出版中心,2008年),程得中《试论〈宋元学案〉的编辑特色》(《编辑之友》2011年第8期,第110-112页)等都对《宋元学案》的编纂体例与文献价值有所阐发。。但一方面目前学术界关注较多的是黄宗羲与全祖望两人的编纂工作,而对于黄百家、王梓材等其他编纂者的工作则论述很少;另一方面,目前已有的研究多是零星举例式的,还缺乏基于《宋元学案》全文的统计分析与理论诠释,从编纂方面对于资料内容所作的全面分析。因此本文以作为《宋元学案》资料主体的小传、思想资料和附录三个部分为中心,探讨《宋元学案》的编纂工作及其得失,以期加深对于《宋元学案》的编纂体例及其学术价值的认识。

从成书阶段来看,《宋元学案》从开始编纂至完成出版,时间跨度长达一个半世纪,大致可分成三个阶段。第一阶段(康熙年间),黄宗羲晚年主持编纂,其子黄百家,弟子杨开沅、顾讠是、张采等人具体负责而成“黄氏原本”;第二阶段(乾隆年间),全祖望修补“黄氏原本”而成百卷本的《宋元学案》,即“全氏修补本”;第三阶段(道光年间),王梓材与冯云濠在“全氏修补本”的基础之上作了进一步的修补订正,最终完成出版。总的来看,《宋元学案》由跨越前后三阶段的众多的编纂者所完成,已非黄宗羲之原本,而且黄宗羲主要是发凡起例,其学术观点在全书中体现得并不充分,全书实际上主要成于黄百家与全祖望之手,体现的也主要是他们的学术主张。

一、《宋元学案》小传的编纂体例及其学术意义

经笔者统计,《宋元学案》中共为2 428位宋元时代的人物立有小传,其中一部分小传是包括数人在内的“合传”,所以《宋元学案》中总共有2 272条小传。这些小传的内容一般由姓名、字、与已经收录于《宋元学案》中的某学者的亲属关系或师承关系、籍贯或出生地、通过科举所获得的资格或官职、生平事迹或学术活动、言论、评论、著作、相关参考资料等部分构成。与正史中的传记相比较,《宋史》重在传达与此人物相关的完整史实,《宋元学案》则因其学术思想史的性质而更强调人物自身的学术活动或人格气象等方面。

(一)小传的编纂及其文献来源

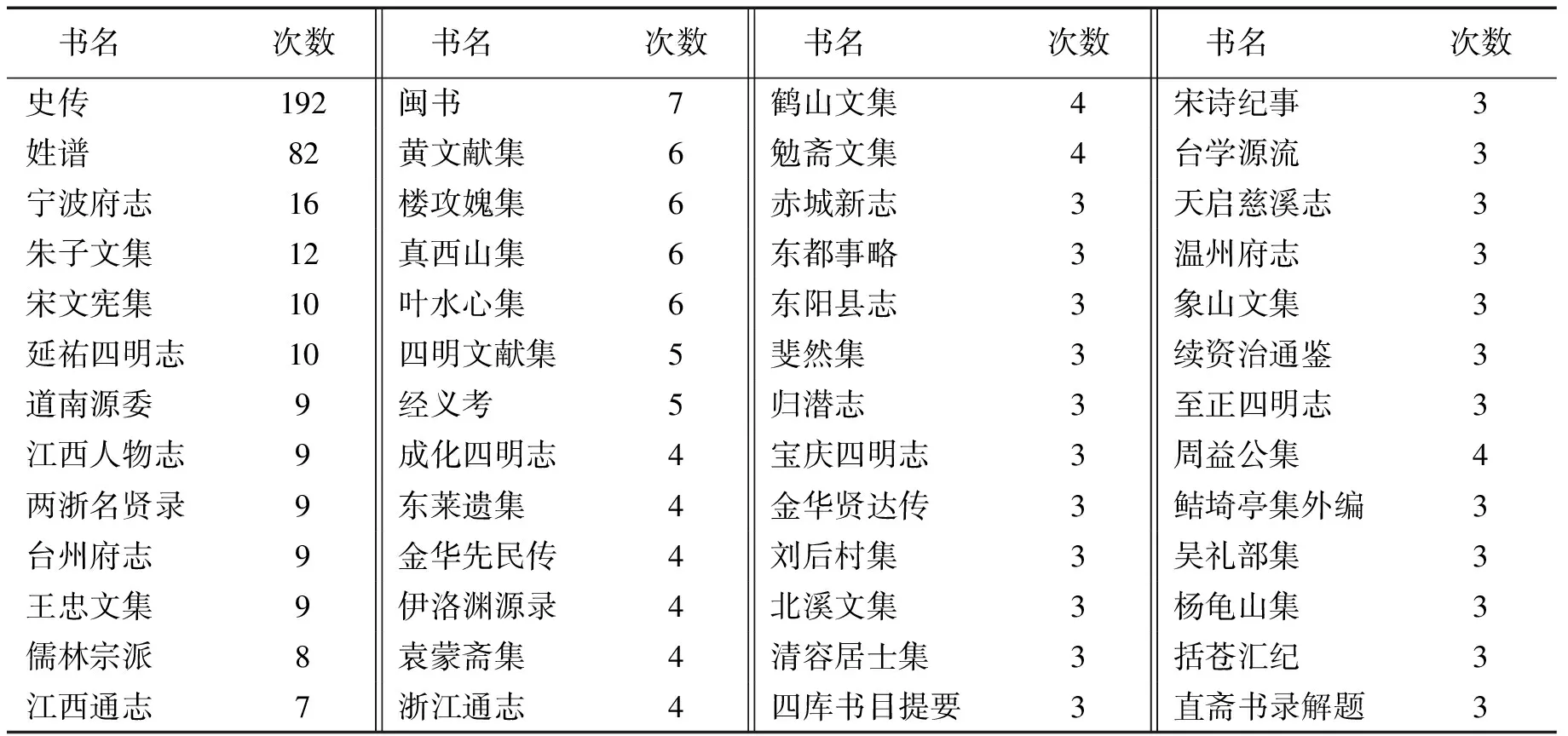

伴随着《宋元学案》复杂坎坷的成书历程,小传的编纂从开始直至最终完成经历了若干阶段。依据最后的编纂者王梓材所作的“校刊宋元学案条例”,出自黄宗羲、黄百家父子等人编纂的“黄氏原本”的小传在最终成书的百卷本《宋元学案》中都没有特别标记,而全祖望在出自“黄氏原本”的小传基础上若有所补修,则在末尾标明为“修”。如果“黄氏原本”中原本没有此小传,则在全祖望补立的小传末尾标明“补”字[1]21。据此统计可知,全书2 272条小传之中由全祖望补修的小传有167条,由全祖望所补充的小传有416条。此外还有35条小传出自“黄璋校补本”,文中标记“从黄氏补本录入”。全祖望在其生前虽大体完成了《宋元学案》的修补工作,但由于主客观条件的限制,仍留下了种种的疏漏,而且全氏死后其补本原稿中部分内容已经佚失。因此,到了王梓材等人修补“全氏补本”时,有某位学者的思想资料已经辑录而其小传已经散佚的情况;有某位学者的事迹已经记载于《宋史》等史书之中,而全祖望只列举其名却未据以作传的情况;有某位学者的门人、弟子已有小传而这位学者本身的小传却告阙如的情况;有文中已说某位学者的事迹参见别的学案而他自己的学案中却遗漏其小传的情况。王梓材等人在将这些缺漏一一修补的同时,还在小传的末尾一一注明了其来源出典。其标记是“参某书”[1]22。全书的小传之中有697条的内容是由最后的编纂者王梓材等补修的。除去以上由全祖望、黄璋、王梓材等所作的小传,2 272条小传中有1 024条出自“黄氏原本”。王梓材所补的697条小传都注明了出处,统计可知其一共引用了178种文献,其中引用3次以上的资料有51种,有一条小传同时引用了《史传》与《宁波府志》两种资料,因此总共的引用次数是698次。其名称与引用次数如表1所示。

此外,引用两次的资料共有39种:《蔡氏九儒书》《陈止斋集》《慈湖遗书》《戴九灵集》《道命录》《道园学古录》《姑苏志》《鹤林玉露》《胡五峰集》《吉安府志》《江南通志》《解春雨集》《金华府志》《柳待制集》《隆庆东阳志》《龙川文集》《鲁斋遗书》《南昌府志》《南涧甲乙稿》《浦阳人物记》《饶州府志》《邵氏闻见录》《氏族谱》《四朝闻见录》《四明文献录》《苏滋溪集》《温州旧志》《咸淳临安志》《杨诚斋集》《姚牧庵集》《鄞县志》《张文穆文》《真西山文集》《朱韦斋集》《北窗灸车果》《慈溪县志》《戴剡源集》《郡斋读书志》《洁斋文集》。

又引用一次的资料共有87种:《安徽通志》《宝云堂集》《草堂寺题名》《晁济北鸡肋集》《晁景迂集》《晁氏客语》《程氏遗书》《诚斋荐士录》《春秋集解自序》《辍耕录》《慈溪旧志》《戴氏铣说》《定宇集附录》《东坡文集》《东山行状》《东维子文集》《读书工程述语》《范忠宣集》《分省人物考》《福建通志》《福宁府志》《福清儒林传》《郝陵川集》《弘治湖州志》《宏简录》《徽州府志》《会稽续志》《畿辅通志》《鸡肋集》《嘉靖金华志》《嘉泰会稽志》《涧泉日记》《金仁山集》《可言集考》《兰溪县志》《濂溪志》《林霁山集》《临川文集》《临江府志》《闽大纪》《明一统志》《乔孔山文集》《清敏遗事》《人物考》《儒林录》《上虞县志》《绍兴府志》《沈定川集》《师山文集》《师山遗文》《四明旧志》《宋元通鉴》《苏平仲说》《孙烛湖集》《通鉴》《通志堂经解序》《桐庐县志》《万历内阁书目》《万历严州志》《王华川集》《王秋涧集》《温公传家集》《歙县志》《仙游县志》《象山集》《象山年谱》《新安文献志》《新喻县志》《熊勿轩集》《徐始丰稿》《许圭塘集》《薛浪语集》《严陵志》《一统志》《夷白斋集》《遗民录》《元遗山集》《袁蒙斋文集》《袁清容集》《张氏春王正月考》《赵东山集》《哲宗实录》《真文忠集》《周礼订义》《周易会通跋》《竹洲集附录》《滋溪文集》。

表1 《宋元学案》小传中引用次数3次以上的文献统计

由上可知,王梓材为了作这697条小传共计引用了178种参考资料。其范围包括经部的经书如《春秋集解》《周礼订义》等;史部的纪传体正史,即《史传》,主要指《宋史》,编年体史书如《续资治通鉴》《哲宗实录》等,地理类的地方志如《宁波府志》《延佑四明志》等,传记类的学术史传如《伊洛渊源录》《道南源委》《儒林宗派》等,目录书如《经义考》《四库全书总目》等;子部的类书如《姓谱》等;集部“别集类”的文集如《朱子文集》《宋文宪集》等经史子集四部的书籍,文献涉及范围十分广泛。从引用数量上来看,元代官修的《宋史》(《史传》)与明代凌迪知编撰的《万姓统谱》(《姓谱》)是其主要依据,但从种类上来说,还是以地方志与宋元学者的文集为其资料的主体,尤其是《宁波府志》《延佑四明志》等全祖望与王梓材的家乡四明(又称明州,今浙江宁波)相关的地方志引用较多。这些资料往往可据以修订补充《宋史》等官修史书记载之不足,因而也提高了《宋元学案》中小传的史料价值。值得注意的是,这些资料只是这697条小传的文献来源,数量不到全部小传的三分之一。全书所有小传所引用的文献种类当然要超过这个数目,但其文献的种类及其构成应该与上面的分析差距不大。

黄宗羲在其编著的《明儒学案》“凡例”中说:“是编皆从全集纂要钩玄,未尝袭前人之旧本也。”[2]14这句话同样也适用于《宋元学案》的编纂。黄宗羲本人自不必说,其他编纂者如黄百家、全祖望、王梓材等人也都继承了黄宗羲的严谨治学态度,即不贪求便利从存在讹误和割裂的《性理大全书》等二手资料转引抄录资料,而是直接从各个学者的全集与方志、年谱等相关书籍中选取一手文献资料,进而在此基础上进行了大量考订工作。由于宋代学术文化昌盛,再加上刻书及图书出版业的发达,宋元时代学者的相关文集与著作等有浩如烟海的庞大数量留存了下来*刘琳、沈治宏编著的《现存宋人著述总录》(成都:巴蜀书社1995年)中收录了中国大陆、中国台湾、日本、美国等多个地域所收藏的共计4855种现存宋人著作,其搜罗虽然已经比较全面,但考虑其不免会有一些遗漏的话,那么现存宋人著作总数当不止此数目,可谓浩如烟海。考虑到亡佚的情况,《宋元学案》编纂时的清代留存于世的宋元著作及其相关古籍肯定比现在多,但搜寻利用当然没有今天方便。,因此对其搜寻、寓目并从中选取资料便成了一项非常浩大的学术工程。拿编纂者自己提到的具体实例来说,卷七十五“洁斋学案”中,在搜寻袁燮和舒璘的墓志铭以便为两人作小传无果之后,黄百家抒发了如下的感慨:

真西山言:“洁斋之葬,慈湖铭之,其大节摹写尽矣。”考之《慈湖遗书》,无有也。即《舒广平墓志》,亦慈湖所作,《广平言行录》载之,而遗书亦阙。古来文集既多不传,传者又复不全若此,可叹哉![3]2528

真德秀的此句话见于四部丛刊影印明正德刊本《西山真文忠公文集》卷第四十七《显谟阁学士致仕赠龙图阁学士开府袁公行状》,黄百家见到《西山文集》中的这篇文章,便以真氏此语为线索来搜寻杨简(慈湖)文集中所收袁燮的墓志铭,但却没有发现。实际上这篇文章即是记载于《袁正献从祀录》中的“龙图阁学士袁公墓志铭”,但黄百家当时没有找到它。后来民国时期出版的《四明丛书》所收《慈湖先生遗书补编》即从《袁正献从祀录》中将这篇文章补充进来了。清冯可镛《慈湖先生年谱》(清光绪间刻民国重印慈湖先生遗书本)卷二中也引用了真德秀此语及杨简的文章。同样,黄百家从《广平言行录》中发现了杨简所作的《舒广平墓志》,但杨简的文集中未见此文。以上两者都是文集中未收录而记载于其它资料中的墓志铭。黄百家的这种“上穷碧落下黄泉”般搜寻原始资料的严谨治学态度可说是代表了《宋元学案》全体编纂者。

(二)与小传相关的事迹与史实之考订

在编纂《宋元学案》的过程中,黄宗羲、黄百家父子不仅作了大量的学者传记*如卷一“安定学安”中黄百家指出:“安定先生初教苏、湖,后为直讲,朝命专主太学之政。……当时安定学者满天下,今广为搜索,仅得三十四人,然而铮铮者在是矣。”由此可知,胡瑗的这34位弟子及其小传当系黄百家搜索编纂。参见《宋元学案》(第1册),北京:中华书局,1986年,第56页。,而且对人物生平事迹与史实进行了相关的考订。如卷三十九“豫章学案”中罗从彦的小传与附录中,黄宗羲、黄百家父子对罗从彦师事杨时的具体时间进行了考订。卷三十九“豫章学案”的附录中,黄百家从《豫章年谱》与《宋史》记载罗从彦师事杨时与程颐的先后时间之矛盾入手指出:

《豫章年谱》谓政和二年壬辰,先生四十一岁,龟山为萧山令,先生始从受学。《宋史》亦云,龟山为萧山令时,先生徒步往学焉。龟山熟察之,喜曰“惟从彦可与言道”,弟子千余人,无及先生者。谨考《龟山全集》,丁亥知余杭,壬辰知萧山,相去六年。而《余杭所闻》已有豫章之问答,则其从学非始于萧山明矣。豫章之见伊川,在见龟山之后。伊川卒于丁亥。若见龟山始于壬辰,则伊川之卒已六年矣,又何从见之乎。先君子别有《豫章年谱订正》。[4]1277-1278

罗从彦生于宋神宗熙宁五年(1072),卒于宋高宗绍兴五年(1135),享年64岁。政和是北宋徽宗的年号(1111-1118),政和二年壬辰是1112年,丁亥是1107年,跨越正好6年。程颐生于宋仁宗明道二年(1033),卒于宋徽宗建中靖国元年(1107),享年75岁。如果像《豫章年谱》与《宋史》记载的那样,罗从彦在政和二年壬辰(1112)方才师事杨时,其后再寻访程颐的话,则程颐已卒于6年以前(1107),二人是不可能会面的。这样对照《豫章年谱》与《宋史》罗从彦传的记载的话,罗从彦与杨时及程颐二人的会面时间就相互矛盾了。而且正如黄百家所指出的,《龟山集》卷十二语录三“余杭所闻”中已出现若干以“仲素问”开头的罗从彦(字仲素)与杨时之间的问答,因此很清楚其师事时期当在丁亥(1107)杨时任余杭知府以前,而不是《豫章年谱》与《宋史》记载的壬辰(1112)杨时任萧山令以后。以上这两个证据应当说是很有说服力的*如申绪璐在其博士论文《两宋之际道学思想研究——以杨龟山为中心》的附录二“罗豫章师事龟山考”中即依据《宋元学案》“豫章学案”中黄氏父子的案语对罗从彦师事杨时的年代进行了考证。参见:申绪璐《两宋之际道学思想研究——以杨龟山为中心》,复旦大学2011年博士论文,第207-213页。。因此,其后清代的李清馥在其《闽中理学渊源考》卷四“文质罗豫章先生从彦学派”中肯定了黄百家的上述考证,并指出:

豫章先生本传,《宋史》详矣。独其载政和二年壬辰,受学龟山于萧山,年四十一。后之綦录斯传者,考证似有未合。兹辑此传,从邵氏《宏简录》、 毛氏《豫章事实年谱》、黄氏《宋儒学案》,并《龟山集》、《豫章集》、朱子《経义考》诸书辑录而重订焉。《学案》云:考龟山丁亥知余杭,壬辰知萧山,相去六年。……又何从见之乎。以上所考辨,殊有足据。[5]45-46

然而,上述黄百家提到其父黄宗羲所著《豫章年谱订正》却不见于浙江古籍出版社2002年增订本《黄宗羲全集》中,应该是已经佚失了。这样的话,黄百家的这条案语就更加重要了。卷三十九“豫章学案”的罗从彦小传中有“崇宁初,见龟山于将乐”[4]1270一句,据此则编纂者将罗从彦师事杨时的具体时间定在崇宁(宋徽宗赵佶的年号,1102-1106)初年,与前述黄宗羲、黄百家父子考证的结论——丁亥(1107)之前相符合*黄宗羲的五世孙、同时也是《宋元学案》(黄璋校补本)编纂者之一的黄璋在其所著《杨龟山先生年谱考证》中虽然引用了《宋元学案》中所载的“崇宁之初,见龟山于将乐”,但认为其无具体之考证而不知其依据,因此不予承认。他虽然知道《龟山集》卷十二语录三“余杭所闻”中罗从彦之问答的问题、却认为此语录记载本身可能有问题而未予采纳。而且,黄璋似乎又未意识到罗从彦在政和二年壬辰(1112年)方才师事杨时与其后师事程颐之间的矛盾。他恐怕还是没有注意到或忽视了黄百家案语的考证,结果仍然依从了《宋史》的错误记载。参见:林海权、胡鸣《杨时故里行实考》,福州:福建人民出版社,2008年,第348页。。此条之下紧接着便有黄宗羲的案语,而且此小传的末尾不见全祖望补本的“修”“补”字样,可知是出自“黄氏原本”的。因此,此小传反映的应该就是上面黄百家在按语中提到的黄宗羲撰《豫章年谱订正》之结论。北京中华书局本《宋元学案》的点校者在此句之下的注释中也肯定了黄氏父子的考证,进而又指出《宋史》罗从彦的本传中多有与史实不符合的地方,此处便是其中一例。[4]1270事实上《宋元学案》中这种具有很高参考价值的考证很多*如卷二“泰山学案”中,孙复的门人祖无择的传记的案语中也引用了《邵氏闻见录》以纠正《宋史》记载之误。参见:《宋元学案》(第1册),北京:中华书局,1986年,第116-117页。,这可以说是《宋元学案》的主要学术价值之一。

综上所述,《宋元学案》的小传编纂利用了包括史传、学者的著作和文集在内的大量四部文献资料。从引用的数目来说,以《宋史》和《万姓统谱》为主要依据,从种类上来说,则以方志和文集为主体。编纂者在此基础上还围绕小传进行了事迹与史实的考订,从而提高了《宋元学案》小传的文献价值和史料价值。

二、《宋元学案》思想资料的编纂体例及其学术意义

小传主要与人物事迹相关,思想资料与附录则主要与人物的思想、学术及其评价相关,这三者是《宋元学案》的主体内容。但由于宋元时代的学者著作留存于世的著作数量庞大,因此对思想资料的辑录、排列与校勘考订等就需要很大的工作量,同时也不免出现了种种问题。以下围绕编纂者的案语来讨论思想资料的编纂及其得失。

(一)思想资料的搜寻与辑录

根据笔者的统计,《宋元学案》中一般位于小传之后、附录之前的思想资料部分,从卷一“安定学案”中胡瑗的《春秋说》与《论语说》开始至卷一百“屏山鸣道集说略”中赵秉文的《滏水文集》为止,一共辑录了174位学者的323种著作、文章或语录等资料。如前所述,宋元时代学者的相关文集与著作等还有庞大的数量留存下来,《宋元学案》的编纂者基于其严谨的学术态度,从各位学者的全集等原始资料与方志、年谱等相关文献中披沙炼金般地提取精华,进而基于其编纂体例与学术思想对辑录资料进行了取舍选择与排列整理。总体来看,辑录入《宋元学案》中的资料大多能体现此学者的思想宗旨与学术精华,但还是打上了编纂者自身的学术思想烙印乃至门户之见,存在一些不足和争议之处。编纂者当中,直接继承明末心学殿军刘宗周学术思想的黄宗羲、黄百家父子的心学“门户之见”表现得最为明显。这一点集中体现在他们精心编纂的北宋五子和朱陆等大儒的学案之中。原因是因为这些大儒一般留下了大量的著作,构建了其自身的思想体系,并有鲜明的学术宗旨,而对其思想的诠释与评价也往往见仁见智、因立场而异。其中作为道学乃至整个宋学之集大成者的朱熹及程朱理学更是众矢之的,明代阳明心学及清代经世致用的实学思潮可说是对程朱理学流弊的一种反动,深受此思潮浸染的黄氏父子等编纂者在《宋元学案》中的议论尤其是批判多针对程朱理学而发。

首先在搜寻学者的著作和相关资料的过程中,对书籍流通与成书的相关考证,如查考目录记载与选择版本便是首要的工作。《宋元学案》的编纂者当中,王梓材与冯云濠二人在这方面的案语最多。各位编纂者或多或少都进行了这方面的编纂工作。例如,对于叶适(1150-1223)晚年的力作《习学记言序目》,明代以前的书目均以《习学记言》这一书名记载,而黄百家在其案语中最早依据叶适门人孙之弘的序文将此书的成书过程分成了《习学记言》(文献汇编)与《习学记言序目》(提要心得)两个阶段,并认为今天残留下来的内容只是《习学记言序目》[3]1794-1795。其后,朱彝尊等人接受黄百家的观点将此书以《习学记言序目》这一书名著录。今天这一结论已经得到学界之公认,而这一过程中黄百家的考证起到了很重要的作用。

决定版本并获得原始资料之后,具体思想资料的选择与整理可说是《宋元学案》编纂中的主要工作了,但这方面也不免出现了许多问题。例如,卷四十八“晦翁学案上”中编纂者黄百家将刘宗周《圣学宗要》中所节录的与朱熹“中和说”相关的四封书信(刘宗周将这四封书信分别题名为“中和说一”“中和说二”“中和说三”“中和说四”)及刘宗周的评语原封不动地搬过来置于思想资料之首。可知编纂者完全赞同刘宗周的节录及评论。朱熹博大精深的思想体系实际上是从其对“中和说”的心性论之参悟探讨开始确立起来的。因此对朱熹参悟“中和说”的强调无疑是正确的。但是正如刘述先所指出的,编纂者不依据朱熹的文集中有关“中和说”的书简原文而是直接照搬刘宗周的节录与评论的作法,实际上是基于自己的心学立场,不顾朱熹文章的前因后果,只节取对自己观点论述有利的部分,这种作法有故意牵合朱熹思想以就己意的嫌疑[6]47-48。从思想立场上来看,刘宗周、黄宗羲都信奉王守仁的《朱子晚年定论》,认为朱熹晚年抛弃其未发之前涵养,已发之后察识的居敬穷理二元并行的修养工夫论,又复归到杨时、罗从彦、李侗之道南学派的求性体于未发之中的直截体认本体的一元主静工夫论的路数上了[4]1507-1508。这是依据王门心学所强调的朱熹晚年“定论”而来的诠释[4]1554-1555,与朱熹本人思想的实际情况并不一致。从这点来看,对于像朱熹这样与自身思想立场不同的学者,黄氏父子等在选择和辑录思想资料时仍不免有失客观,存在断章取义以牵就己意的主观门户之见。

又黄宗羲的弟子、编纂者之一的顾讠是在卷五十八“象山学案”的案语中说明了其编纂陆九渊思想资料的理由。具体来说,“象山学案”中的思想资料有顾讠是编纂“语录”、全祖望补“白鹿洞讲义”、顾讠是编纂“辩太极图说书”。其中,“辩太极图说书”是收集朱熹、陆九渊争论周敦颐《太极图》及《太极图说》的相关书信而成,黄百家本来已经辑录了这些书信的主要内容并题为“附朱陆太极图说辩”而收录在卷十二“濂溪学案”之中了。但顾讠是考虑到朱陆的论争及其异同是理学史上的一大公案,不可不在相关学案中分头详述其始末,因此在编纂《象山学案》时又再一次收录了朱陆书信的全文。此外,朱陆“太极图说”的论争最初是从陆九渊之兄陆九韶就“无极而太极”的解释向朱熹提出质疑开始的,首先陆九韶与朱熹之间有往复讨论的书简,其后陆九渊接替其兄与朱熹展开辩论。由于陆九韶的书简已佚,而朱熹、陆九渊二人之书信今存。于是顾讠是就将朱熹给陆九韶的二封书信收录在“梭山复斋学案”中陆九韶的附录之中,将朱熹与陆九渊的五封书信收录在了“象山学案”的思想资料之中[3]1914。这种处理既能说清楚相关问题又方便了读者,可说是严谨而恰当的。

(二)思想资料的排列及其学术意义

在辑录各种思想资料之后,编纂者还基于其自身的思想立场对思想资料进行了排列。关于此点,最值得注意的就是为周敦颐所立的“濂溪学案”中《太极图》《太极图说》和《通书》的排列顺序了。在编纂周敦颐的著述方面,朱熹将《太极图》及其解说《太极图说》视作周敦颐哲学思想的纲领而特别予以重视,并因此将其置于《通书》之前。随着朱子学权威的确立及其注解的盛行,这种作法在后世可说已经成为一个通例了。但黄百家在编纂“濂溪学案”时却反其道而行之,即将《太极图》与《太极图说》置于《通书》之后了。其理由是黄百家接受其叔父黄宗炎《太极图辩》的观点,认定《太极图》与《太极图说》原本是出于佛道二教并加以改造而成,其内容夹杂儒释道三教的思想,比不上《通书》的纯粹无杂[1]514-518。黄宗炎、黄百家的作法恰当与否暂且不论,这种推崇《通书》而贬低《太极图说》地位与重要性的观点应当说是心学学者的一贯立场。最早宋代心学的创始人陆九渊已怀疑《太极图》与《太极图说》并与朱熹展开了激烈的辩论。直到现代,倾向于心学的现代新儒家代表人物牟宗三及其弟子蔡仁厚也认为对周敦颐哲学思想的诠释当以《通书》的思想为纲领来规定《太极图说》中的义理,而不是相反。因此他们赞同《宋元学案》的排列次序,而反对朱熹校定通行本中的做法,在其著作中也将《通书》放在《太极图说》之前加以论述[7]46-60。不过,牟、蔡二人的作法主要是着眼于周敦颐的哲学体系架构,而黄百家的作法则主要基于其思想来源与内容纯驳的价值判断。但总而言之,他们都有借贬低作为朱子学宇宙本体论基石的《太极图》及《太极图说》来批判朱子学理本论体系的意图。

《宋元学案》各学案中语录与文章的排列顺序虽不可一概而论,但一般排列在前的包含有强调的意思在里面。例如,关于卷十三、十四“明道学案上、下”程颢思想资料的排列,黄氏父子认为程颢思想的根本在于“识仁”,因此将其《识仁篇》置于思想资料之首,紧接着收录了多条相关评语,并予以高度评价,进而认为只有先“识仁”(体认本体)方可“定性”(修养工夫),因此又将《定性书》置于《识仁篇》后并收录了多条案语,其后才是辑录的《语录》与《文集》。与此相反,卷十五、十六“伊川学案上、下”,《颜子所好何学论》本来是程颐接受周敦颐的“寻孔颜乐处”的教导所作的成名作,被与黄百家几乎同时代的官方朱子学者李光地推崇为“理学四书”之一,与周敦颐的《太极图说》、张载的《西铭》以及程颢的《定性书》并列为理学经典之作。在他看来,从《太极图说》的“见人与天地之性一”开始,经《西铭》之“尽性”,《定性书》之“主静”,最终到达《颜子所好何学论》的“力行”说的是一以贯之的人性论。这样李光地便将《颜子所好何学论》视作学问的终极目的,对其可谓推崇备至[8]993-994。但《宋元学案》的编纂者在“伊川学案”中却将《颜子所好何学论》置于程颐的语录之后,其下除引用刘宗周的一句寥寥数字的评语之外,未引用其他任何学者的评论[1]644。可知编纂者不大重视《颜子所好何学论》,这当是因为《颜子所好何学论》中包含以性抑情、性善情恶的性情二元论思想,与刘宗周及黄氏父子的性情合一论的立场不相契合的缘故。结合上述周敦颐思想资料的排列来看,思想资料的排列顺序已经包含有编纂者自身的评价和思想立场在里面了。此外,卷十七、十八“横渠学案上、下”中编纂者也将被视为张载思想纲领的论天道之《西铭》与论人道之《东铭》置于思想资料的开头,而将被视为《西铭》与《东铭》之展开的主要著作《正蒙》置于其后,最后才收录张载关于礼乐制度的文章。卷六十五《木钟学案》中,思想资料开头的“四端说”是陈埴依据其师朱熹之说回答门人的文章,因为此篇较好地阐述了朱子学的仁说,所以编纂者将其从《木钟集》中单独取出置于思想资料中的《木钟集》之前了[3]2090。这与前述“晦翁学案上”中将“中和说”“仁说”与“观心说”置于思想资料的开头予以强调的作法是相同的。总而言之,黄氏父子等编纂者在排列思想资料时,遵循的一般是将其予以重视的代表性著作、文章置于开头,其次是语录或专著,最后是文集的顺序。

以上主要论述了不同资料的选择和排列,对于同种资料内部的条目之间其实也存在这一问题。特别是学者的语录一般数量庞大,对它们的取舍选择和排列当然是基于编纂者自身的观点和标准的。但黄氏父子等编纂者一般并没有说明其编纂理由,因而也引起了研究者的一些争议。“二程”(程颢、程颐兄弟)语录之区分、选择与排列就是其中的典型案例。《宋元学案》中“二程”共计388条“语录”的编纂主要基于对《河南程氏遗书》与《河南程氏外书》中“二程”语录的鉴别。因为其中不少未标明为二先生中的谁之语,参照今人的研究,其鉴别虽基本可靠,但辑录思想资料中的“二程”语录表面看起来似乎只是杂乱无章地堆积在一起*牟宗三在其《心体与性体》中对《宋元学案》中的“明道学案”与“伊川学案”的编纂表示不满,于是基于其对“二程”思想体系的理解,在《心体与性体》第三部第一章“程明道之一本论”中,从《二程遗书》与《二程外书》中选取程顥之语录并将其分为“天道篇”“天理篇”“辨佛篇”“一本篇”“生之谓性篇”“识仁篇”“定性书”“圣贤气象篇”共8章。其弟子蔡仁厚也在其阐述师说的《宋明理学·北宋篇》中指出:“黄梨洲……编明道学案、仍只是抄录一些零碎话头,其中并无原则与条贯,明道之义理纲维,依然无法看出。明道之学既不能充实挺立出来,则二程之异同终将无由判明,而朱子何以对二程兄弟采取不同之态度,亦将无从明其所以然之故。”参见:蔡仁厚《宋明理学》(北宋篇),长春:吉林出版集团有限责任公司,2009年,第167页。。实际上,逐条分析其用语与要旨的话,属于同一思想主题的相关语录大体上放在一起,站在今天研究者的立场来看,“二程”的本体论、心性论、道德观、工夫论等主要思想宗旨均已齐备,可说是较好地体现了“二程”各自的思想体系特征。当然,在今天看来,条目之间的错乱也在所难免,“语录”的取舍选择与排列还有可商榷的余地,但其内在的理路还是大体可以找到的。由此可知,《宋元学案》的编纂者一方面吸收了前代编纂成果,一方面又基于各自对“二程”思想体系及其差异的理解进行了整理。又如上所述,卷五十八“象山学案”中的案语中,编纂者顾讠是详细说明了其编纂排列陆九渊“语录”的思路。[3]1890-1891,1892,1895-1896顾讠是分三个方面选择排列了陆九渊的语录,主要是基于心学的立场强调为学工夫之过程:立志→求本心→致知力行,可说是较好地把握了陆九渊为学工夫论的宗旨。

(三)思想资料的考订

在辑录思想资料之后,《宋元学案》的编纂者还对辑录资料的具体内容进行了校勘考订。例如,卷十七“横渠学案上”收录了张载《正蒙·乐器篇》中的以下一条:“苟造德降,则民诚和而凤可致,故鸣鸟闻,所以为和气之应也。”[1]740在此条之后的案语中,黄百家指出:“苟当作耈。《书·君奭》,‘耈造德不降。我则鸣鸟不闻。’言耈老成人之德,下及于民也,则鸣鸟有声。此周公留召公之意。”[1]740今《四库全书》本《张子全书》卷三《正蒙》与《正谊堂全书》本《张横渠先生文集》卷四《正蒙·乐器篇》等版本均作“苟”字,元代董鼎《书传辑录纂注》卷五的注释中引用《正蒙》之语则写作“耈”。董鼎估计是依据《尚书》正文直接改正了《正蒙》的文本。《正蒙》原本是写作“苟”字的。因此黄百家在辑录编纂《正蒙》时明确指出这一点应当说是其校勘之成果。与黄氏有相同观点的也不乏其人。如黄百家之后清代王植在其《正蒙初义》卷十五中注释张载此段语录时指出:“补训:苟当作耈。征引:《书》君奭篇:‘耈造德不降,我则鸣鸟不闻。’蔡传言:‘召公去,则耈老成人之德不下于民。在郊之凤,将不复得闻其鸣矣。’召诰篇:‘其丕能讠咸于小民。’……集解:此以下皆解《书》。耈,老也。造,成也。谓召公也。”[9]671其考证虽较黄百家为详,但观点是相同的。今学界通行的北京中华书局点校本《张载集》即依据《尚书》将《正蒙》原文的“苟”字改为“耈”字[10]58。

此外,编纂者有时还介绍了所辑录著作的形成背景,给读者带来了便利。例如,卷十三“明道学案上”,黄百家辑录了程颢的《定性书》,并在标题下的案语中依据《二程文集》卷三《明道文集》三“答横渠先生定性书”作了如下案语:“横渠张子问于先生曰,‘定性未能不动,犹累于外物,何如?’先生因作是篇。”[1]546又卷四十八“晦翁学案上”,朱熹的思想资料“中和说”之下,黄百家依据《晦庵先生朱文公文集》卷七十五所收《中和旧说序》说明了朱熹中和思想的发展背景[4]1508-1509。

(四)思想资料编纂的得失

如前所述,《宋元学案》的成书过程中,第一阶段的编纂者黄氏父子等人基于其一贯之思想立场,从数量庞大的宋元儒者的著作中辑录资料,这其中不免存在由于主观臆断与客观条件的限制所导致的缺憾和疏漏,再加上黄氏父子生前未能最终定稿,因此尚有补修之必要。其后全祖望在“黄氏原本”的基础上补充了许多思想资料,但他生前也未能完成定稿,而且后来其原稿的一部分内容也佚失了。其后虽经最后的编校者王梓材与冯云濠进一步修补其内容,但现行本《宋元学案》中仍不免存在一些疏漏和欠缺之处。例如上述卷五十八“象山学案”中陆九渊思想资料的开头是黄宗羲的弟子顾讠是所辑录的95条“象山语录”,而陆九渊与同时代学者间的论学书简却付之阙如,尚不足以展现陆九渊思想的全貌。全祖望虽可能已经从陆九渊的文集中辑录并补充了“象山语录”,但后来这部分原稿也佚失了[3]1896。同样,陆九渊大弟子杨简的现存著作并不少,仅《四库全书》中便收录有《杨氏易传》等5种,但卷七十上“慈湖学案”中的思想资料只有“慈湖己易”与“绝四记”两篇,也不足反映杨简学术思想的全貌。这也是因为全祖望的补修工作尚未完成的缘故[3]2478。又卷八十二“北山四先生学案”中王柏(鲁斋)的思想资料只有黄百家辑录的“鲁斋要语”和“朋友服议”,全祖望曾欲增补“鲁斋经说补”,但生前未能完成[11]2735。卷六十四“潜庵学案”中辅广资料有“诗童子问”这一标题,但其下并无一条具体资料,可知全祖望原本也是想找到此书(后来收入《四库全书》)并辑录进“潜庵学案”的,但生前也未能完成[3]2055。

与《明儒学案》的编纂相比较的话,黄宗羲在其生前阅览了他当时能见到的所有明儒文集,并取其精华编纂成了《明文案》《明文海》等大部分文献汇编以作为资料上的准备,进而才在此基础上取共精华编纂完成了《明儒学案》。其后黄宗羲又上溯至宋元,致力于收集宋元儒者的著作、文集,并辑录其精华以编纂《宋儒学案》与《元儒学案》(后合并为《宋元学案》),但生前只完成了一小部分。其原因除了黄宗羲年事已高、精力不逮之外,主要原因还是时代条件的限制,即相比于离黄宗羲的时代最近的明儒的著作而言,宋元儒者的文集、著作除了后世通行的翻刻本以外,其大量的原始版本因年代久远、流传分散而比较罕见,多作为秘本珍藏于宫廷或私人藏书家那里,搜罗寓目多有不易。再加上康熙年间《宋元学案》成书第一阶段的主要编纂者黄氏父子与乾隆前期第二阶段的主要编纂者全祖望之时从《永乐大典》中辑出了大量宋元时期儒者著作的《四库全书》尚未编纂,受资料条件所限制,他们有很多宋元时代学者的著作还未能寓目,当然不能将其内容收录进《宋元学案》了。因此到全祖望修补为止,《宋元学案》的规模虽已大体齐备,但具体内容特别是传记与思想资料方面还存在不少缺漏。到道光年间《宋元学案》成书的第三阶段时,《四库全书》包括南北七阁的抄本及武英殿聚珍版都已经编纂完成,宋元以前的重要著作基本已经收录在其中。第三阶段的编纂者冯云濠的藏书楼“醉经阁”即收藏了大量宋元学者的文集,这些文集多出自聚珍版《四库全书》永乐大典本,在这之前的黄氏父子、全祖望等编纂者基本无缘得见[12]7。王梓材与冯云濠依据这些新搜集的资料对百卷本《宋元学案》进行了全面校订,并且另外编纂了百卷本的《宋元学案补遗》以补《宋元学案》之不足。该书刻本收在《四明丛书》第五辑中,2012年北京中华书局出版了点校本共10册。此书与《宋元学案》相比,主要属于文献资料汇编,编纂者自身的案语评论很少,基本是将原典资料原封不动地搬来,而其分量更是达到了《宋元学案》本身的3倍以上,所以才单独成书。王、冯二人在修订《宋元学案》的时候,一方面对小传、思想资料的欠缺不备之处作了必要的补充,一方面又尽量保存全书的原貌而不破坏全书的规模和思想史架构。事实上二人基本只是依据全书之体例对“黄氏原本”和“全氏补本”中的思想资料进行调整,他们所搜寻到的新资料基本都收录到《宋元学案补遗》中了。

思想资料原本是《宋元学案》内容的主体,但如上所述,由于其漫长的成书过程中主客观条件的限制,《宋元学案》中思想资料的编纂还有种种不完备之处,与黄宗羲生前完成的《明儒学案》的完备性相比有差距。另一方面,《宋元学案》作为兼具“传录体”与“辑录体”*王重民最早在其《中国目录学史论丛》中将《文献通考·经籍考》这样“钞辑序跋、史传、笔记和有关的目录资料以起提要作用”的编著方式“拟称之为辑录体”,将“辑录体”与古代已有的“叙录体”(如《四库全书总目》等)与“传录体”(如《七志》)相鼎立。《宋元学案》虽并非目录书,但其编纂方式实际上兼具“传录体”与“辑录体”两者之特征。参见:王重民《中国目录学史论丛》,北京:中华书局,1984年,第80页。双重特征的学术思想史著作,其内容主要取自相关的原典,再加上编纂者自身的案语。但作为其原典的古籍基本都已经收录进《四库全书》中,而且宋元时期著名学者的著作多有单行本,今天寻找起来并不困难。因此除了一些不太知名,难以搜寻的学者的著作之外,《宋元学案》中所收的资料作为二手资料今天并不受重视,学者一般会直接查看和引用宋元学者的原书,而不会引用《宋元学案》中的二手思想资料。与此相反,由于乾隆对明代大量思想著作的查禁,作为《明儒学案》原典的明人文集大部分未收录在《四库全书》之中,查找起来不太方便,所以研究者往往直接将《明儒学案》中的思想资料作为原典而加以引用。当然近年来随着《续修四库全书》《四库禁毁丛书》与《四库存目丛书》等大型丛书的出版,明人的重要文集已经基本收入其中,再加上越来越多的明人著作全集或文集的点校出版,资料方面的问题已经基本解决。总之,对于今天一般的研究者来讲,《宋元学案》中编纂者所作之小传与案语及附录中收集的历代学者之评论可能更加重要一些。但是由于思想资料集中体现了编纂者的思想立场及其对学者的评价,因此对于研究《宋元学案》自身,特别是编纂者的思想诠释与评价来说仍然具有重要价值。

综上所述,在思想资料的编纂上,编纂者基于其编纂体例与观点立场,从数量庞大的宋元时代学者的著作及相关文献中辑录思想资料并进行了剪裁、排列与整理。这些思想资料一般来说较好地体现了学者的思想宗旨与学术精华,而排列在前面的资料则往往包含有强调的意思。继承刘宗周学术思想的黄宗羲、黄百家父子推崇经世致用之实学与心学的思想倾向在思想资料的辑录、选择、排列与评论中有非常明显的体现。由于受成书过程中主客观条件的限制,《宋元学案》中思想资料的编纂还有许多不完备之处。

三、《宋元学案》附录的编纂体例及其学术意义

如前所述,《宋元学案》中思想资料之后一般是“附录”这一项。个别地方在小传后直接是附录,如卷二十“元城学案”中胡珵的小传之后没有思想资料而直接为附录[4]836-837。也存在虽有思想资料而没有附录的情形,如卷一百“屏山鸣道集说略”中李纯甫、赵秉文的思想资料之后均无附录一项。附录是《宋元学案》在《明儒学案》之外新增加的一个内容项目,但其内容与小传及思想资料的界限往往不甚明晰,对此编纂者进行了必要的调整及说明。从而使作为《宋元学案》主体内容的小传、思想资料与附录在内容与形式上都做到了条分缕析、秩序井然。

根据笔者的统计,《宋元学案》中附录部分从卷一“安定学案”中胡瑗的附录开始到卷九十九“苏氏蜀学略”中王巩的附录为止一共有78个学案中的242位学者的小传或思想资料之后有附录。附录内容一般是与学者有关的补充事迹及学术评论等,可补充它前面的小传或思想资料之不足,其中收录有大量意味深长的逸闻逸事和精彩评论。董金裕在其《读宋元学案看宋儒风范》一文中,从“志学之专”如徐积、谢良佐,“修身之谨”如陈瓘、朱松、楼钥,“事亲之孝”如徐积、邹近仁,“手足之情”如范纯仁,“治家之道”如陆九韶,“急难之风”如范纯仁,“宗族之义”如范仲淹,“待人之诚”如范纯粹、程颢、丰稷,“施教之法”如胡瑗、程颢、程颐,“任道之勇”如石介、朱熹,“胞与之怀”如周敦颐、程颢、张载,共计11个方面概括了《宋元学案》附录的内容[13]。由其分析可知,《宋元学案》的附录具有较高的参考价值,特别是其中收录有大量历代学者的相关评论,对我们理解学者的事迹、人格、学问及其影响等方面很有帮助。但是,附录与小传、思想资料间的界限往往不够明确。因此,《宋元学案》最后的编纂者王梓材为了使全书的内容与形式统一,往往对此前黄氏父子或全祖望编纂的资料之所属进行了必要的调整。王梓材的大量案语中关于这方面的说明很多,其中将资料从原来的“思想资料”移入“附录”(不限于同一学案)的情况很常见。这种调整当然是基于王梓材定下的编纂体例而来。以下从其案语中的专门“术语”着手加以探讨。

“移为”(同一学案)与“移入”(不同学案)——将出自“黄氏原本”或“全氏补本”中的思想资料的一些条目移至同一学案中其他学者的附录中的情况一般注明“移为”,若将其移至其它学案中学者的附录中的情况一般注明“移入”。具体分析的话,“移为”的情况一般是因为语录中某条目的内容并非只是此学者自身的言语,而是他与其他学者的对话或者对某事所作的评论。“移入”的情况则一般是因为某条语录(对话、评论)的内容是以别的学者的见解为主。例如,卷十五“伊川学案上”中王梓材在其案语中指出:“原本此下有‘尹焞偶学《虞书》’一条,今移为附录。”[1]628将“黄氏原本”中程颐的思想资料“语录”中的八条移到其“附录”中了,进而在“附录”中此八条下面说明了其理由:“以上八条本在‘语录’,以有实指,移入于此。”[1]648所谓“以有实指”即是说这些条目并不单纯是程颐自身的言语或对经典的解释,而是因某人或具体的某事而引起的话题。另一方面,卷十五“伊川学案上”中王梓材指出:“原本此下有‘伊川与和靖论义命’一条,今移入‘和靖学案’。”[1]629从程颐的语录中将一些条目移入其它学案(“和靖学案”)的某位学者(尹焞)的附录之中了。于是查看卷二十七“和靖学案”中,程颐的高徒尹焞(和靖)的“附录”中正好有“伊川与和靖论义命”这一条,其内容主要是尹焞陈述自己的观点,而程颐不过是其谈话的对象罢了,因此将此条移入尹焞的“附录”中是适当的。又王梓材在卷十八“横渠学案下”张载的附录中,在“刘刚中问:‘张子《西铭》与墨子兼爱何以异?’朱子曰:‘异以理一分殊。……’”一条之下,王梓材指出:“此条从‘沧洲诸儒学案’移入。”此条原本在卷六十九“沧洲诸儒学案上”刘刚中的思想资料“师友问答”中,在那里王梓材指出:“《学案》原本所录《师友问答》二十三条,今移为附录者二条,又移入‘伊川学案’一条,移入‘横渠学案’一条,移入‘范吕诸儒’一条,移入‘晦翁学案’二条,移入‘蜀学略’一条。”[3]2268此条的内容主要是朱熹就张载《西铭》的“民胞物与”思想与墨子兼爱说之区别回答其弟子刘刚中的提问,实际上是朱熹依据程颐的“理一分殊”说与体用论来阐明张载《西铭》的主旨,应当收入张载的“附录”。其理由与卷五“古灵四先生学案”中王梓材所指出的“此条棃洲所节《横浦心传》,本在‘横浦学案’。今以言陈季甫事,移录于此”[1]239是一样的。

以上例子是王梓材对出自“黄氏原本”中的思想资料所作的调整,其实对出自“全氏补本”的思想资料王梓材也同样进行了调整。例如,卷四十六“玉山学案”是全祖望为汪应辰设立的学案,其中汪应辰的思想资料“玉山文集”之下有“梓材谨案:谢山节录《玉山文集》二十九条,今移二条为家学立传于后,又移入‘安定学案’一条,移入‘高平学案’一条,……又一条分作两条,移入‘高平’、‘濂溪学案’各一条”[4]1457一条案语。即王梓材从全祖望的补本中移出多条思想资料作为同卷中其他人物的小传,或者移到了其他学者的附录当中。其中作为小传的一条本是汪应辰鼓励其子(家学)汪伯时的一封书简而被王梓材作为汪伯时小传的主要内容。这种情形一般是找不到和某位学者的传记相关的文献而只好以其他学者的相关记述(与此人相关的书信等)作为其小传的场合。又卷四十七“艾轩学案”中有这样一条案语:“谢山补录《鬳斋学记》十二条,今移为艾轩附录一条,乐轩附录二条,又移入‘震泽学案’一条,移入‘新学略’二条,移入‘蜀学略’一条。”[4]1485王梓材将全祖望补本中林希逸(号竹溪)的思想资料《鬳斋学记》中的一条移入同卷林光朝(号艾轩)的附录中,其内容是肯定林光朝对《诗序》作者的见解。一条移入同卷陈藻(号乐轩)的附录之中,其内容是传达其师陈藻的意见。一条移入卷二十九“震泽学案”方翥的附录中,其内容是传达方翥的言论。一条移入卷九十八“荆公新学略”王安石的附录中,其内容是澄清世俗所谓王安石废《春秋》的误解。一条移入卷九十九“苏氏蜀学略”苏洵的附录中,其内容是传达苏洵的言论并加上自己的评论。如上所述,“附录”的内容一般是向其他学者传达某学者的言语,或者是对某学者的评论。因此这些调整应该说是适当的。以上的5条虽在其调整后的新地方没有加以说明,但均以“林竹溪《鬳斋学记》曰”开头而标明了其来源。

总之,在附录的编纂上,其内容一般是为了补充小传或思想资料的内容而辑录有关案主的生平事迹和历代评论等。因其与小传、思想资料之间的界限往往不太明晰,所以《宋元学案》最后的编纂者王梓材为了使全书的体例和内容相一致,往往对先前黄氏父子和全祖望所辑录附录资料的归属进行了调整,包括同一学案中的“移为”与不同学案间的“移入”两种情况。这些调整一方面明确了全书的小传、思想资料及附录之间的界限,一方面也改变了“黄氏原本”与“全氏补本”的原貌,甚至因此在某种程度上也破坏了学者思想资料的完整性。但王梓材在其调整之后必定用案语说明其调整的去向或理由,并且在调整后的地方也标明了其来源,因而可以寻到其来龙去脉。

[1] 黄宗羲.宋元学案:第1册[M].全祖望,补修.陈金生,梁运华,点校.北京:中华书局,1986.

[2] 黄宗羲.明儒学案:上册[M].沈芝盈,点校.北京:中华书局,2008.

[3] 黄宗羲.宋元学案:第3册[M].全祖望,补修.陈金生,梁运华,点校.北京:中华书局,1986.

[4] 黄宗羲.宋元学案:第2册[M].全祖望,补修.陈金生,梁运华,点校.北京:中华书局,1986.

[5] 李清馥.闽中理学渊源考:上册[M].徐公喜,管正平,周明华,点校.南京:凤凰出版社,2011.

[6] 刘述先.黄宗羲心学的定位[M].杭州:浙江古籍出版社,2006.

[7] 蔡仁厚.宋明理学:北宋篇[M].长春:吉林出版集团有限责任公司,2009.

[8] 侯外庐,邱汉生,张岂之,等.宋明理学史:下卷[M].北京:人民出版社,1987.

[9] 王植.影印文渊阁四库全书:第697册:正蒙初义[M].上海:上海古籍出版社,1987.

[10] 张载.张载集[M].章锡琛,点校.北京:中华书局,1978.

[11] 黄宗羲.宋元学案:第4册[M].全祖望,补修.陈金生,梁运华,点校.北京:中华书局,1986.

[12] 王梓材,冯云濠.宋元学案补遗:第一册[M].沈芝盈,梁运华,点校.北京:中华书局,2012.

[13] 董金裕.读宋元学案附录看宋儒风范[J].幼狮月刊,1978,47(6):12-15.

[责任编辑 邱忠善]

Compilation Style and Academic Significance ofSongYuanXueAn——focusing on brief biographies, ideological data and appendixes

LIAN Fan

( School of Philosophy,Wuhan University,Wuhan Hubei 430072,China)

On the compilation of brief biographies inSongYuanXueAn, their original literature refers to Confucian classics, history, philosophy and literature, with quotations 〗mainly fromSongShiandWanXingTongPuin terms of number, and mainly from local chronicles and collected works in terms of type. Besides, the compilers studied and corrected some deeds and historical facts, and improved the value of historical materials. On the compilation of ideological documents, the thought data included inSongYuanXueAngenerally reflect scholars' ideological purport and academic essence. But their choice, arrangement and comments reflect the compilers' own academic viewpoints and ideological stands, and also deficiencies because of subjective and objective conditions.On the compilation of appendixes,the boundary between appendixes and biographies and ideological documents is not clear. Therefore the compiler, Wang Zicai adjusted the affiliation of appendixes compiled by Huang Zongxi and Huang Baijia and Quan Zuwang in order to make content and style consistent.These include two situations of"Yi Wei" of the same Xue An and “Yi Ru” of different Xue An.

SongYuanXueAn; compilation style; brief biographies; ideological data; appendixes

2017-05-21

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD720014);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(113-410500126)

连凡(1982-),男,湖北孝感人,讲师,博士,研究方向为中国哲学史、比较哲学及古典文献学的研究。E-mail:thomass123@163.com

B244

A

1004-2237(2017)04-0001-12

10.3969/j.issn.1004-2237.2017.04.001