敦煌唐代西方净土变功能性探析

郭子睿

(陕西师范大学历史文化学院,陕西 西安 710119)

【文史论苑】

敦煌唐代西方净土变功能性探析

郭子睿

(陕西师范大学历史文化学院,陕西 西安 710119)

唐代盛行西方净土信仰,西方净土变亦是敦煌石窟流行的造像题材之一。笔者从文本与图像的结合、图像组合与佛教义理的结合这两个角度入手,解析敦煌唐代西方净土变的功能,认为其具有追福孝亲、观像礼忏、表达佛教“十方三世”时空观三个重要的功能。

敦煌;唐代西方净土变;功能性

唐代以后,随着西方净土信仰的盛行,敦煌石窟的西方净土变数量大幅增加。西方净土变包括三种经变——无量寿经变、观无量寿经变和阿弥陀经变,分别依据《无量寿经》《观无量寿经》和《阿弥陀经》绘制而成。三种经变各有特点,但其核心都在于着力表现西方净土世界,宣扬西方净土信仰和往生净土的思想。

学界对西方净土变进行了大量研究,成果颇丰,日本学者松本荣一先生对阿弥陀经变相、观经变相及未生怨因缘图像进行了深入探讨。[1]王惠民先生详细整理了敦煌西方净土信仰的资料和净土图像的研究史。[2]施萍婷先生以第220窟为中心,辨析了无量寿经变与观经变的不同之处,深入探讨了无量寿经变的特征。[3]

但学者对西方净土变的功能性关注不多,杨明芬(释觉旻)结合唐代的礼忏仪轨对唐代西方净土变的礼忏功能进行了研究。[4]张景峰对莫高窟第431窟观无量寿经变、窟内供养人画像和天王像进行深入研究,认为第431窟表现了善导的净土法门,是修行净土仪轨的道场。[5]

在唐代,西方净土变的流行与西方净土信仰密切相关。当然除信仰的原因外,功德主在营建洞窟时选择西方净土变这一题材,应是考虑到了其特定的功能。笔者从文本与图像结合、造像组合与佛教义理结合的角度入手,探讨西方净土变的功能,不当之处,敬希方家指正。

一、往生与孝道的融合——追福孝亲的功能

经过南北朝时期义学高僧的努力,西方净土信仰的内容已较为完备,初唐时期沙门善导在继承前代的基础上,进一步发展和丰富了西方净土信仰。善导早年师从道绰,修习净土法门,随后进入长安弘法,“写弥陀经数万卷,士女奉者其数无量。”[6]善导大力宣扬西方净土信仰,对长安的民众产生了巨大影响。善导在其理论中强调西方净土世界的大门向众生敞开,同时提倡依托弥陀愿力往生净土,使净土法门成为了一种相对简单易行的修行方法,被民众普遍接受,影响广泛。

随着西方净土信仰的世俗化,西方净土信仰宣扬的往生净土观念逐渐与追福孝亲联系在一起。信众通过抄写西方净土经典为故去的父母做功德,以期亡父母不堕恶道、往生净土,一定程度上体现了“孝亲”的思想。敦煌藏经洞发现的写经题记就可以较好地体现这一点,《无量寿观经清信女张氏题记》云:“大唐上元二年四月廿八日,佛弟子清信女张氏、发心敬造无量寿观经一部及观音经一部。愿以此功德,上资天皇天后。圣化无穷。下及七代父母。并法界苍生,并超烦恼之门,俱登净妙国土。”[7]从这条《无量寿观经》的写经题记中可以看出,功德主张氏出资抄写弥陀经典的目的之一是为其先祖、父母做功德,以期往生净土,体现了孝亲思想。

除了写经外,一些功德主还通过造弥陀像的方式,为亡父母做功德,祈愿亡父母往生净土。《何行感造像记》云:“大周圣历元年岁次戊戌叁月辛酉朔拾贰日壬申,何行感于洛州城东北去城门漆里,敬造石浮图一所、漆劫阿弥陀佛壹区并二菩萨,普为漆代父母、壹切先亡永离苦海,得往生西方拾戒圆满。入金花之妙阁,坐贵树之花台。”[8]

从《何行感造像记》中可以看出,功德主出资建石塔和造弥陀像是为了表达孝亲思想,为故去的先祖和父母做功德,愿他们得生西方弥陀净土。

敦煌一些洞窟的营建也与功德主的孝亲思想有着密切关系,如《报恩吉祥之窟记》云:“哀哉!父母生我劬劳,欲报之恩,唯仗景福。是以捐资身之具,罄竭库储,委命三尊,仰求济拔。遂于莫高盛境,接飞簷而凿岭,架云阁而开岩。其龛化成粉壁,斯就富场,素毗卢像一躯,并八大菩萨,以充侍卫。”[9]

此洞窟开凿的目的十分明确,即为了报恩,字里行间也透露出报父母恩的思想,凸显了孝亲思想。可知,功德主希望通过开窟造像为父母做功德。

西方净土变旨在表现西方极乐净土,宣扬往生的观念。在西方净土信仰世俗化的过程中,西方净土变表达的往生观念逐渐与中国传统的孝亲思想相融合。因此西方净土变具备一定的追福孝亲功能。其追福孝亲的功能体现在唐代敦煌大族主持营建的家窟中。

西方净土变是家窟偏爱的造像题材之一。如作为翟家窟的第220窟南壁绘无量寿经变;作为阴家窟的第217窟北壁绘观无量寿经变、第321窟南壁绘阿弥陀经变、第231窟南壁西侧绘观无量寿经变;作为李家窟的第148窟东壁门北绘观无量寿经变。

第220窟是敦煌大族翟氏家族在初唐时期主持营建的,主室为覆斗顶,西壁开龛,南壁绘无量寿经变,北壁绘药师经变。南壁无量寿经变的七宝池中,共绘有14身化生童子,有的合掌胡跪于莲花上,有的合掌站立于莲苞中,应是画工在着意表现这一内容,表现出强烈的往生意愿。如图1所示。

图1 莫高窟第220窟南壁无量寿经变(采自《中国石窟·敦煌莫高窟》三)

第220窟主室西壁龛下绘初唐供养人像,现已漫漶不识。《敦煌莫高窟供养人题记》中记录了这几身供养人像的题记:

……翟□□□□供养 西壁龛下底层中央初唐题字红字 高14、宽4厘米

翟家窟 西壁龛下初唐供养人像列南向第一身题名红地 高30、宽4厘米

大云寺僧道□一心供养俗姓翟氏 同列第二身题名[10]

主室西壁龛下明确题有“翟家窟”三字,同时在西壁龛下绘有多身翟氏供养人,并有题名。《翟家碑》云:“本起自陶唐之后,封子丹仲为翟城侯,因而氏焉。其后柯分叶散,壁(璧)去珠移,一支徙官流沙,子孙因家,遂为敦煌人也。……一郡提纲,三端领袖。文兹海量,志涌波澜。敷五德以伏人,存百行而为本。”[11]可见,翟氏一族在迁入敦煌之前,就已是名门望族。

翟氏作为后世迁入的敦煌大族,对当时敦煌地区的政治、文化都有着一定的影响。同时翟氏作为名门望族,应十分尊奉儒家文化。因此第220窟的造像题材应是翟氏族人经过一定的考量和选择后绘制的。无量寿经变表现出的往生观念与儒家传统的孝道紧密结合,表达出了功德主祈愿祖先父母往生西方净土的愿望。而北壁的药师经变则主要聚焦于现世利益——凭借药师佛愿力“皆得解脱一切苦恼”[12],消灾祈福,以护佑翟氏族人。

西方净土变常出现于唐代敦煌大族的家窟中,是其具有追福孝亲功能的直接体现。西方净土变既表现了鲜明的宗教意识形态,又表达了功德主为祖先、亡父母荐亡追福的孝亲思想。

二、礼忏仪轨与洞窟图像的结合——观像礼忏的功能

初唐时期,善导在继承前人忏悔思想的基础上撰写了《法事赞》,建立起了相对成熟的西方净土礼忏仪轨。成熟礼忏仪轨的提出,丰富了净土法门的修行方法,使净土法门的修行方法不仅仅局限于称名念佛。中唐时期,法照创“五会念佛”,进一步丰富和发展了西方净土礼忏仪轨的体系。

随着西方净土信仰的发展,西方净土礼忏仪轨传至敦煌地区,敦煌石窟出现了具有礼忏功能的西方净土变。第431窟开凿于北魏时期,初唐时期重修,分别在南、西、北三个壁面的下部绘十六观、九品往生、未生怨故事。[13]这是进入唐代以来第一铺观无量寿经变,虽未出现净土庄严相,但画面紧扣经旨。据学者研究,此铺观经变的内容与善导所制的礼忏仪轨《法事赞》完全相符,使得第431窟成为了莫高窟唐代第一个修行西方净土仪轨的道场。[14]

西方净土变形象地将信众心中向往的极乐净土变表现出来,使得信众在窟内进行礼忏活动时,还能辅助以观像,也赋予了在窟内依西方净土变开展礼忏活动以可能性。西方净土变具备一定的礼忏功能,现以莫高窟盛唐第445窟为例,加以说明。

第445窟为覆斗顶洞窟,主室西壁开龛,南壁绘西方净土变,北壁绘弥勒经变。据笔者考察,发现此铺西方净土变具备礼忏功能。此铺西方净土变并不是依据某一部弥陀经典绘制的,体现出了融合净土三部经的特点。画面中观世音菩萨头戴化佛宝冠、大势至菩萨天冠中立一宝瓶及主尊弥陀两侧的二宝幢,体现出了《观无量寿经》的特点。主尊后部的池水中绘有孔雀等禽鸟,与《阿弥陀经》的内容联系紧密。同时,主尊前部的七宝池中绘有数身化生童子,符合《无量寿经》中“三辈往生”的内容。

唐代西方净土礼忏仪轨多是糅合了西方净土经典而作。《法事赞》的主要内容就采自《阿弥陀经》;《六时礼赞》中的《初夜礼赞》《日中礼赞》均以西方净土经典为重要依据:“一谨依大经释迦及十方诸佛赞叹弥陀十二光名,劝称礼念定生彼国,十九拜当日没时礼。第二谨依大经采集要文,以为礼赞偈,二十四拜当初夜时礼。……第六沙门善导愿往生礼赞偈,谨依十六观作,二十拜当日中时礼。”[15]

由于西方净土礼忏仪轨与西方净土经典有着密切联系,且第445窟南壁的西方净土变是融合多部经典绘制而成的,因此可以依此铺经变开展进行西方净土礼忏法会。同时,从细节上看,此铺经变与善导所作的《日中礼赞》有着密切联系。

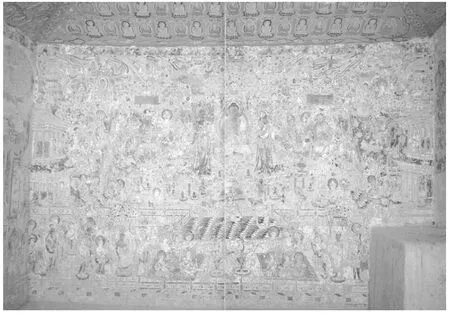

画面正中主尊弥陀两侧绘出二宝幢,尽管变色严重,但仍可分辨其上的伎乐与华丽的装饰,应是画工有意突出这一内容。如图2所示。《日中礼赞》中也多次提及西方净土的宝幢:“地下庄严七宝幢,无量无边无数亿。……台中宝楼千万亿,台侧百亿宝幢围。……台上四幢帐宝缦,弥陀独坐显真形。”[16]

另外,《日中礼赞》赞叹了观世音菩萨和大势至菩萨的功德,而经变中观世音菩萨和大势至菩萨的特点也被完整地表现了出来。

图2 莫高窟第445窟南壁西方净土变(采自《中国石窟·敦煌莫高窟》三)

在唐代,随着礼忏仪轨的完善和发展,礼忏活动成为了净土法门的重要修行方法之一。由于礼忏仪轨与西方净土变联系密切,因此礼忏成为了西方净土变的重要功能之一。在窟内依西方净土变开展礼忏活动时,可以观像作为辅助,进一步加深信众对西方净土的认识和感触。

三、造像组合与佛教义理——表现“十方三世”时空观的功能

在唐代,西方净土变常与其他题材的净土变对置出现。这种造像组合除表达佛教的功德观念和宣扬净土信仰外,还体现出了西方净土变具有表现佛教“十方三世”时空观的功能。

“十方”指空间概念,“三世”指时间概念。“十方”的概念经常出现在大乘经典中。佛教“三世”说的起源也较早,佛教早期的《增一阿含经》中就已经提及“三世说”:“梵志白佛:‘为可计数不乎?沙门瞿昙恒说三世。云何为三?所谓过去、将来、现在。沙门瞿昙亦知过去、当来、现在之世,唯愿沙门演说劫数之义。’”[17]

“十方三世”思想是大乘佛教的重要内涵之一,也是佛教时空观的重要内涵。进入唐代后,华严义学的兴起进一步推动了“十方三世”观念的流行。武周时期,实叉难陀在官方的授意下,译出《大方广佛华严经》八十卷,与佛驮跋陀罗的译本相比,体系更加完备,文义更加通畅。《华严经》的新译为华严义学的进一步发展奠定了基础。同时,杜顺、智俨、法藏等人也发展了华严思想,构建出了相对完整的华严体系,阐释了深奥的华严义理。二祖智俨在建立华严义学体系的过程中,将“法界观”的禅法应用在“空间”和“时间”两大轴线上,与北凉所建立的“十方三世”大禅法系统得以衔接。[18]智俨将华严“法界观”与“十方三世”思想紧密结合,很大程度上也促进了“十方三世”观念的流行。

在开窟造像的过程中,除使用千佛图像来表现“十方三世”的时空观外,还可使用西方净土与其他题材净土变组合对置的形式,从义理层面表现出“十方三世”的时空观。

在唐代洞窟中,药师净土变或弥勒净土变常与西方净土变对置出现。在一个洞窟中,构建起两个完全不同的净土体系,不仅仅是为了表达功德观念或宣扬净土信仰,还可以较好地表现佛教的时空观。

在药师净土变与西方净土变的造像组合中,药师净土变表现“东方净琉璃世界”,西方净土变表现“西方阿弥陀净土”。从义理的角度上看,二者各自代表一方佛国净土,共同表现了佛教“十方”的空间概念。

在弥勒净土变与西方净土变的造像组合中,弥勒净土变表现未来世界弥勒成佛后的佛国净土,象征着“三世”的时间概念。西方净土变则表现“十方”的空间概念。这样以来,弥勒净土变和西方净土变的组合在洞窟内正式构成了佛教“十方三世”的时空观。

因此,从造像组合和佛教义理的角度看,西方净土变具备表现佛教空间观念的功能,与药师净土变或弥勒净土变组合对置,共同构成佛教“十方三世”的时空观。

四、结语

通过以上分析可以发现,西方净土变作为敦煌唐代洞窟流行的造像题材,具备一定的功能性。具体来看,西方净土变主要具备追福孝亲、礼忏、表现佛教空间观念三个方面的功能。探讨经变画的功能性,对研究洞窟和造像有着重要的启示,为研究洞窟的营建和功能性提供了新的视角,也对进一步深入研究敦煌石窟有着重要意义。

[1]松本荣一.敦煌画の研究[M].京都:同朋社,1937.1-59.

[2]王惠民.敦煌西方净土信仰资料与净土图像研究史[J].敦煌研究,2001,(3):12-19.

[3]施萍婷.关于敦煌壁画中的无量寿经变[J].敦煌研究,2007,(2):1-5.

[4]杨明芬(释觉旻).唐代西方净土礼忏法研究——以敦煌莫高窟西方净土信仰为中心[M].北京:民族出版社,2007.205-224.

[5][14]张景峰.莫高窟第431窟初唐观无量寿经变与善导之法门在敦煌的流传[J].敦煌研究,2010,(4):34-43.

[6]高楠顺次郎,小野玄妙,渡边海旭,等.大正藏(第50册)[M].台北:新文丰出版公司,1983.683.

[7]池田温.中国古代写本识语集录[M].东京:东京大学东洋文化研究所,1990.221.

[8]吴刚.全唐文补遗(第七辑)[M].西安:三秦出版社,2000.217.

[9][11]郑炳林.敦煌碑铭赞辑释[M].兰州:甘肃教育出版社,1992.331.54.

[10]敦煌研究院.敦煌莫高窟供养人题记[M].北京:文物出版社,1986.103.

[12]高楠顺次郎,小野玄妙,渡边海旭,等.大正藏(第14册)[M].台北:新文丰出版公司,1983.402.

[13]敦煌研究院.敦煌石窟内容总录[M].北京:文物出版社,1996.177.

[15][16]高楠顺次郎,小野玄妙,渡边海旭,等.大正藏(第47册)[M].台北:新文丰出版公司,1983.438.445-446.

[17]高楠顺次郎,小野玄妙,渡边海旭,等.大正藏(第2册)[M].台北:新文丰出版公司,1983.813.

[18]赖鹏举.敦煌石窟造像思想研究[M].北京:文物出版社,2009.172.

【责任编辑:周 丹】

K879.41

A

1673-7725(2017)07-0235-05

2017-05-12

郭子睿(1996-),男,陕西西安人,主要从事敦煌图像研究。