中国南方手工造纸的田野调查与行业生态构建

汤书昆 朱赟

(1、中国科技大学人文与社会科学学院手工纸研究所安徽合肥 230026;2、中国科学技术大学科学传播研究与发展中心 安徽合肥 230026)

中国南方手工造纸的田野调查与行业生态构建

汤书昆1朱赟2

(1、中国科技大学人文与社会科学学院手工纸研究所安徽合肥 230026;2、中国科学技术大学科学传播研究与发展中心 安徽合肥 230026)

21世纪初,中国手工造纸虽然品类仍比较丰富,但分布密度和广泛度已大为萎缩。从已完成传统手工造纸状况田野调查的南方中国来看,许多地区的传统手工造纸生态圈已成为“孤岛”,面临着传统技艺无法融入现代人生活和消费需求、造纸技术传承后续无人的困境。传统造纸行业的生态恢复需要融入新的科技力量,积极适应社会审美、消费新需求,并促使设计师人群深度进入传统工艺行业。目前来看,设计师与经典工坊和工匠长期深入的“事业型”合作,是促进传统造纸工艺生态恢复的较好模式。

传统技艺 手工造纸 南方中国 生态调查 生态恢复

每一时代都有属于自己的生活方式与消费追求,进而构成一个时代的生产与消费生态,因此,来自历史文化深处的传统手工造纸的具体样式不论处于什么传承状态,如果能够契合新的生活方式和消费需求都是一种“幸运”。它们会在新时代因为得到积极传承而生机勃勃,从而避免陷入因无人问津而导致“抢救性保护”的困境。

一、田野研究的目标、历程与基础数据

1.持续九年的田野研究目标与历程

2008—2016年,在国家出版基金重大专项和教育部“985工程”国家哲学社会科学基地专项资金支持下,中国手工造纸田野调查和《中国手工纸文库》的编撰工作进行了九年,展开了对中国南部16个省区的手工纸行业现状普查,其中云南、贵州、广西、四川、西藏、安徽、浙江、海南八省区已完成普查及文库编制,广东、福建、湖南、湖北、重庆、江西、台湾、香港等八省市行政区的普查与文库编制工作正在推进中。

发起该项工程的初衷是:中国手工造纸已有近2200年的历史,是无可争议的世界手工造纸的发源地。然而,进入近现代社会以来,特别是20世纪80年代后高度工业化、城市化的进程,使手工造纸业态受到很大的冲击,发展状况堪忧。进入21世纪以后,中国大地上手工造纸技艺的整体传习与分布情况是怎样的面貌?我们想给出这一问题的答案,因此开展了对传统手工造纸行业的全国普查,同步开始编撰文库、建立数据库与基因库。

只要还存在传承的古法/手工造纸的村/坊都是此次的普查目标,完整的研究框架包括基础信息及其分布,人文地理环境,历史与传承状况,材料、工具、工艺与技术分析,用途、市场与销售,相关民俗与文化事象,传承保护现状与发展思考。普查结果除了文字记录,还有大量的图片、影像、实物纸样,在高校手工纸实验室完成的全部约650种纸样的技术分析(包括物理性能、耐老化性、纤维形态分析等)。我们想在纸质的媒介上尽可能全面地介绍和呈现中国手工造纸丰富的信息内容,形成中国手工造纸在21世纪初的全景地图,并构建可开放检索的信息库和一个实时活态的行业信息网络。

2008年1月第一轮田野调查开始,由于此前从未对中国手工造纸在当代的分布与技艺传承做过信息整理,因此我们走向田野时,最大的挑战是多数情况下完全不知调研对象在哪里,官方和学界能提供的信息十分有限。

开始的四五年间,我们依赖社会学与人类学的“滚雪球”方法,也就是设法先在目标地区找到一个优质信息源,然后发掘出某条线滚动下去,逐步形成整片的呈现。如2008年7月贵州的田野调查开始时,我们先去了贵州省文化厅非遗处,获得了贵州省非遗中心与纸相关的全省非物质文化遗产(以下简称“非遗”)项目信息,但帮助有限;意外收获是,非遗处介绍了原贵州博物馆老馆长梁太鹤在20世纪80年代主持过贵州省传统工艺调查,并且有一本内部印刷的普查小册子,于是就有了与梁老先生的数次“谈纸”,同时也得到了小册子与相关信息。

约2012年后,由于团队成员的持续经验积累和工作方法优化,田野调查的效率大大提升;同时,政府推动的国家、省、市、县四级非遗保护名录建设的初见成效,也使得一批僻处山野、湮没无闻的手工造纸实体有了简单的记录,“官方名录”开始成为重要的信息来源之一。《中国手工纸文库》已完成十卷的田野调查、工艺记录、传承谱系刻画、理化性能分析等,覆盖中国南方八省手工造纸主产区,2017年将陆续出版十卷本1000万字的“文库”第一期。第二期的后续九卷将从2017年4—5月开始田野调查,计划于2019年底完成。除完善“文库”覆盖全中国34个行政地区的目标外,将在第十九卷构建中国当代手工造纸的全域分布地图和中国手工造纸技艺的传播路线地图;同时,将形成中国当代手工纸技术分析数据库、中国手工纸工艺文化影像库,以及思考尚未明晰的中国手工造纸线上线下融合的博物馆。

2.基于田野调查的中国手工造纸当前活态数据

自19世纪末西方的木浆机制纸进入中国,传统手工纸在悄无声息中大举溃败。如今我国每年纸生产总量中99%以上是机制纸,只有不足1%是手工纸。从数字看,手工造纸日渐式微,但在实际的田野调查中,散落于中国大地的手工纸丰富程度仍令人始料未及。

通过九年田野调查的深入了解,我们掌握的中国手工造纸业态的现状数据大致如下:

虽然相比20世纪90年代前,中国手工造纸的分布密度和广泛度已大为萎缩,但今天中国传统手工纸的品类仍比较丰富。初步估计,传统造纸作坊及工厂约2800~2900家,品种包括原纸与加工纸,应在6000种以上。例如,以造纸单元论,安徽泾县、四川夹江与洪雅县各有手工纸坊/厂约380家和90家,浙江省富阳市有厂坊约80家。以加工品种论,安徽巢湖“掇英轩”一家即有纸品200余种,台湾造纸专家王国财主持的“澄心堂”一间实验纸坊即有各类经典纸品及创新纸品约300种。又如贵州,在印象中并非手工造纸大省,但田野调查访问到的各民族造纸村落就有45个,2006年列入第一批国家级非遗造纸技艺类项目的即有三项,数量名列全国第一。

二、当代手工造纸行业生态断裂缺失的“孤岛效应”

1.手工造纸传习几近断裂

非物质文化遗产基本上是农业社会形成的技艺,它曾经是过去乡村与城镇生活与生产的重要内容,是地区文化与经济生态中十分活跃的部分。传统手工造纸就是其中的一个重要部分,家家户户在日常的日子里,都会很频繁地进入“纸上生活”。今天,我们特别强调非遗的活态传承和传习,但对如何在地激活工艺文化生态,创造新的适合今天民众消费的“纸上生活”却关注较少。

我们通过对南部中国15省区大规模的田野研究后发现,传承的一大困难在于遗产实体零星分布的生存“孤岛效应”。“非遗”是当代中国流行的说法,从非遗的功能意义来看,我们觉得将其理解为“传统技艺”更贴切。在其红火的年代,传统工艺普遍表现为生产性工艺、消费性演艺与生活性民艺,因而是以消费集群化、文化生态化、技艺产业化的活态方式呈现出来的。如今,工业化、城市化导致乡村人口大规模外流,生产链和消费链的外流与断裂现象十分严重,相当多的传统技艺实体传承已呈现出只有少数中老年工匠独木支撑、零星分布的“孤岛”境况,已脱离了上述的“三艺”与“三化”生态。这也就意味着在很多情形下,传统的“纸上生活”已接近于不复存在,而“孤岛效应”也极容易导致传统技艺与新的文化、产业和消费生态的脱离。

例如,以我们田野调查已到达的约300个造纸村落来说,绝大部分村落都是只有1~2户在艰难地传承祖业,而且传承者几乎都是中老年造纸人,年轻人留在村庄里造纸的非常少,造纸与卖纸几乎就在村庄周边,消费链与产业链无法向更广阔的空间延展,这就是孤立无援的一个个纸坊“孤岛”。

在南部中国,突破了这一“孤岛效应”的手工造纸工艺聚集地很少,只有安徽泾县、浙江富阳、四川夹江、云南鹤庆、贵州丹寨等寥寥七八地而已,但这几处却集聚了当代南部中国手工造纸厂坊总数的至少2/3以上。如泾县一地有约380家左右的手工纸生产实体,富阳有约80家,夹江有约40家,而且这三个县的从业者在许多大中城市开设了手工纸销售的连锁经营店铺,构建了传统意义上消费、产业、工艺文化一体的经营生态。当然,在“互联网+”与“社交媒介帝国”初步成型的环境中,上述生态本身也处于被强度改造的变革压力之下。

2.传统造纸生态圈几近解体

从历史演化的视角来看,安徽省的黄山市是历史上著名的古徽州文化核心地,从晚唐五代时起,古徽州府(原歙州)的手工造纸就名扬天下:唐代全国贡纸地区有11个州,今安徽地域有宣、歙、池三州。五代南唐时,产于歙州的“澄心堂纸”为天下冠。《新安志》卷十记载:宋代新安(即古徽州)仅“上供纸”就有常样、降样、大抄、京运、三抄、京连、小抄七种,号称七色,岁贡达一百四十四万八千六百三十二张。“昔李后主(李煜)留意翰墨,用澄心堂纸、李廷珪墨、龙尾砚三者为天下冠。”[1]北宋早期的刘敞(1019—1068年)曾从宫中得澄心堂纸百枚,激动不已作诗云:“当时百金售一幅,澄心室中千万轴……流落人间万无一,我从故府得几枚。”[2]后刘敞赠予欧阳修10枚,欧阳修和诗云:“君家虽有澄心堂,有敢下笔知谁哉。”[3]南唐“澄心堂纸”连欧阳修这样的大家都不敢下笔,可见其珍贵之处。

宋人苏易简《文房四谱》载:“黟、歙(均为徽州府属县)间多良纸,有凝霜、澄心之号。复有长者,可五十尺为一幅。”“盖歙民数日理其楮,然后于长船中浸之,数十夫举抄以抄之,傍一夫以鼓节之,续于大熏笼上周而焙之,不上于墙壁也。于是自首至尾,匀薄如一。”[4]长达五十尺而匀薄如一的长纸制作技艺放在今天也是奇迹,而且不用上墙烘焙,足见当时徽州黟县与歙县纸工令人难以置信的工艺智慧。宋朝全国的长规格匹纸多造于黟、歙一带。

宋代徽州在国内造纸业中的地位日益突出,以至远渡千山万水销往另一大造纸中心四川。费著《岁华纪丽谱·笺纸谱》载:“蜀笺体重,一夫之力仅能荷五百番,四方例贵川笺,盖以其远号难致。然徽纸、池纸、竹纸在蜀,蜀人爱其轻细,客贩至成都,每番视川笺价几三倍。”[5]

元代,徽州仍是全国的高端用纸中心。李则纲《安徽历史述要》记载:元代徽州仅贡纸就有赴北纸、行台纸、廉访司纸等种类,岁贡达22万张;另外还有诸衙门的和买纸、常课日纸,以及和买金文纸等等,动辄以百万计[6]。可见徽州造纸生态圈仍然有很突出的全国影响力。

明代,徽州贡纸依然时有载录;至清代与民国,相邻的泾县宣纸开始引领全国高端书画用纸体系,徽州纸生态圈日渐萎缩。

2014—2016年,我们以原徽州一府六县的歙县、休宁县、黟县、祁门县、绩溪县、婺源县为调查范围,这里正好是国家级徽州文化生态保护实验区的完整地域。对其手工造纸业态现状进行田野调查后发现,这个曾经的中国手工造纸中心已经沦为即将被淹没的“孤岛”。我们通过非常仔细而努力的挖掘,所得信息如下:歙县深渡镇棉溪村、歙县杞梓里镇六合村,婺源县中云镇源口村寻到3处构皮纸作坊;歙县两村均只有1户不常态造纸,处于时断时续的半停产状态,而源口村只剩4位六七十岁的高龄纸工而难以为继。歙县石门乡竹岭村的竹纸作坊,已停产十余年但尚存破败纸坊和纸工;婺源县鄣山乡白石源村的竹纸,只有1户在维持生产。以上五个村落均处深山中,纸品均为当地乡村生活用纸。另有休宁县海阳镇晓角村的黄山市三昕纸业公司,为2002年因为造纸水源关系由苏州太仓迁入,是专门为日本阿波纸业公司单一客户造“和纸”的另类企业。

作为全国第二家获批准示范的国家级徽州文化生态保护实验区,其历史上的经典技艺代表性样本——手工造纸的现状是生态圈已几乎完全解体,零星的几个遗存点近于消亡,后继无人现象突出。在教育部国家人文社会科学重点研究基地徽学研究中心委托研究项目——《徽州文化生态保护区与徽州非物质文化遗产保护与利用研究》开展调研时与实验区相关专家交流中,突出的反馈是大家对手工造纸业态消失导致徽州“文房四宝”(笔、墨、纸、砚)千年经典品牌生态圈残缺的一致痛惜。

二、对缺失的行业生态恢复与构建的若干思考

1.手工造纸行业的生存与发展逻辑

面对手工造纸行业生态的恢复问题,我们当然需要首先思考该行业当代的行业特征与发展要求。这是一个仁者见仁、智者见智的话题,我们的理解与思考用如下观点作简明表述。

(1)传统工艺之一——手工造纸行业的生存与发展逻辑:

产品(基础)+技艺(支撑)+消费(出路)+生活(目的)

回顾一下,在中国大陆地区,手工造纸所属的传统工艺行业历史上很长时间的行业管理都是归属于轻工业(主要在二轻系统的手工业模块),现在国家工业与信息化部及下属行业协会也承担着对这一行业发展的指导性管理职责。虽然今天传统工艺作为非物质文化遗产的重要部分,特别强调了技艺的文化价值传承的意义,即生存保护的职责,但确实不应回避手工造纸行业以生产与消费为核心的发展属性的特征。

(2)手工造纸行业如何融入现代生活的难题

20世纪80年代以来,中国大陆短时间内强度工业化和城市化的发展,留给传统手工业适应当前生活方式的坡度过于陡峭,传统工艺领域有较多细分行业因无法走进现代生活而一时断了发展道路。例如,中国手工造纸的中低端竹纸、草纸、麻纸及其它纸种业态,因为工业型机制纸及塑料、玻璃等其他生活材料的流行而快速失去了原有的消费空间;又如伴随环保要求、材料变异、水源变化等,一些中国经典的历史名纸和代表产区失去了生命力或被迫消亡,传统技艺面临着无法融入现代生活的困境。

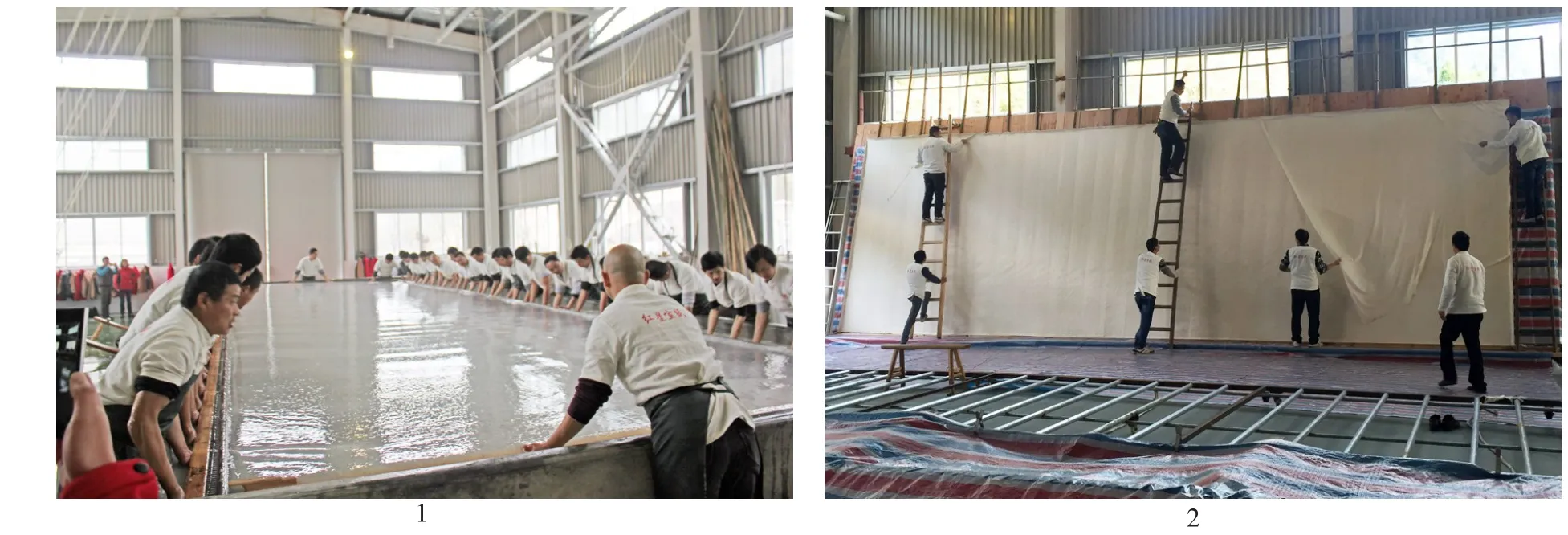

图一//中国宣纸股份公司三丈三红星宣纸制作现场1.捞纸工序2.烘纸工序

(3)手工造纸行业融入现代生活路径的案例研讨

第一类案例是失去核心诉求而难以恢复的类型。如贵州的仁怀构树皮纸是国酒茅台酒瓶传统的外包装纸,但20世纪80年代茅台更改包装后,这种历史绝配的关系解体。仁怀皮纸生产中对著名的赤水河水源的小规模污染被迅速放大,茅台酒厂提出严格的环保诉求并上达地方政府,于是,享誉多年的仁怀皮纸在数月内生产完全中断,生态圈完全消失解体。田野调查数据显示:2005年,仁怀县的皮纸生产中心五马镇手工造纸协会有正式会员近300人;2008年,五马河沿岸有纸坊279槽户,从业者724人;2009年3—4月,传承约350年的仁怀皮纸全部消失。

第二类案例是经济原因导致产品生命力消失而难以恢复的类型。如四川省凉山州会理县云甸乡的手工竹纸生产已有600余年历史,2012年前4个造纸村有纸坊造纸户约600多户,2010年入选四川省级非遗。2014年1月我们现场调查时,当地的竹纸生产已全部改为用小型造纸机生产最低端的祭祀用竹纸,生产量几何级数放大,收入跳跃式上升,手工造纸的传承却完全中断,两年时间已一户不剩。迫于无奈的会理县文化馆(四川省级非遗项目保护的责任单位)只能购置了一整套手工造纸设备放在文化馆以备不时之需。

图二//云南傣族的鲜花草纸制作1.放置鲜花草2.排列图案

第三类案例是积极引入现代科技力量实现产品的原生态创新。一个典型的实践是中国宣纸股份公司的三丈三巨幅宣纸工程。2015年11—12月,史无前例的三丈三宣纸在中国宣纸股份公司诞生,需要99个造纸工人完美的技术配合,展开尺寸为:1100cm×330cm。抄纸时,巨大的纸帘用绳子挂在工业厂房式的钢梁上,44位技艺娴熟的抄纸工人在指挥号子的协调下操作纸帘完成捞纸工序(图一);8位辅助技工同样喊着号子拉紧绳子将纸帘竖起,通过工业化的龙门吊车护送纸帘到达上帖区落帖;8位牵纸工骑在木梯上,从两边到中间将湿纸一张张揭下送往晒纸区;火墙旁,各6位纸工从上、中、下三个方位,用纸刷将湿纸刷上火墙(图一),还有其他工人在旁从事辅助工作。

几乎每一位现场观览三丈三宣纸制作的人,都会既感到工艺挑战的成功与技术创新的生机,同时也对传统技艺完整地借助现代工业手段而得以出色呈现感到神奇与激动。2017年2月我们回访中国宣纸股份公司时得知,第一批制作的几百张大宣纸除卖出部分外,已全部被中国国家画院协议订购。

2.手工造纸在现代生活中的行业生态再造

现代生活的核心是现代人正在创造并消费的生活方式。当然,现代生活方式的继承与创造中必然涉及文化传统、民族记忆、传统工艺与审美范式等要素的融入,但无疑也会面临重大技术与工艺变革、文化冲突与开放融合、产品创造与销售渠道颠覆等新挑战。当前的中国,我们面对的就是一个挑战与转型强度异乎寻常之大的“现代生活”,传统工艺的手工造纸行业迫切需要走出自己的新生之路。

(1)审美范式的传承提炼与融合再造

一方面,中国传统工艺文化积累了丰富的审美范式,但是,哪些范式在国际开放的生活与消费追求里能打开新天地、获得新追随,确实存在甄选、提炼、应用的再创造过程。另一方面,国际文化开放融合带来不同审美范式的强烈碰撞,激荡之中与之后,形成新审美风格的流行是大概率,因此,中国传统手工造纸行业存在着主动走进新审美愿景的挑战。

在以上两个方面,创意教师与设计师人群深度进入传统工艺行业是关键。例如,21世纪初,源自东南亚的浇纸法鲜花草纸在中国快速流行并得到消费者青睐(虽然中国古代早有薛涛笺、青苔纸、发笺纸,但与东南亚鲜花草纸的审美风格仍有明显差异),最早传入云南西双版纳的傣族造纸区(图二),后来渐渐往北扩散流行,如贵州较有名的丹寨石桥鲜花草纸区、安徽泾县鲜花草墙纸厂等,形成了中国传统造纸审美追求中的一种新风尚,造花草纸几乎成为手工造纸+旅游文创的“标配”。

(2)产品应用领域的拓展与创新

在传统手工造纸行业,每一个新的时代,都会涌现一批新的产品。对于经典性的传统工艺产品及其应用领域,因为已经形成认知壁垒,如何走出框架、走进现代人正在创造并消费的生活方式里是值得探索的命题。这涉及一个当前流行的理念——创新包容。

图三//“数字化与可视化在中国手工造纸行业中的应用”专项研修班造纸传承人在学习纤维测试技术

在这一方面,市场研究专家和产品工程师的的坚定探索和引导是突破的前提。如:在我们的参与和见证下,云南耿马县孟定镇芒团村的傣族构皮纸、北京德承贡纸坊的皮纸,已被用于国家级工艺美术大师甘而可工坊的纸胎漆器和漆砂砚台的制作;云南鹤庆县龙珠村与灵地村的白族构皮纸,已被用于照片的丝网版画印刷。安徽泾县的宣纸,已经被开发成可用钢笔(水笔)书写的手工纸、可上小型滚筒机印制的宣纸邮票纸;宣纸打印复印纸(还包括可“墨寿千年”的天然材料彩色打印墨水)方面则正在史无前例地探索实现打印复印文件“纸寿千年”的重大技术创新探索。

(3)新型渠道传播工具与平台的应用

据2017年2月发布的中国《中国互联网发展状况统计报告》[7]数据:截至2016年12月31日,中国境内有手机网民6.95亿,微信以79.6%的APP使用率名列第一,活跃智能手机联网终端11.3亿部,中国大陆有一半人群几乎每天在移动互联网与社交平台上生活着。想一想淘宝、天猫、京东、当当的电子商务,看一看2016年3月微信注册数即达9.27亿,微信支付用户数4亿,传统工艺行业很难游离在新型传播渠道的创新之外。

当然,手工造纸行业的新营销模式已经在探索发育进程中,调查中发现,泾县、富阳、夹江三大手工造纸中心的厂坊已经流行在淘宝开设网店,通常是父辈造纸,年轻子女辈开网店;中国宣纸股份公司这样的国有千人大厂则开设了天猫旗舰店。

2016年,文化部、教育部主办的“中国非物质文化遗产传承人群研修培训计划”中,中国科技大学承办了二期“数字化与可视化在中国手工造纸行业中的应用”专项研修,对全国40位手工造纸国家项目传承人进行了新媒介传播工具平台使用技术的培训(图三);2017年,还将按计划进行二期40位传承人的培训。

(4)生产制造技术的升级与工艺的变革

从非遗传承与保护的立场来看,这一问题有着当前的敏感性和观点分歧;不过从传统工艺行业的产业运营逻辑和生产者属性来看,这一任务常常是由社会演化的负面压力推动而成。比较经典的是传统手工造纸采用“新工艺”、“新设备”的合法性与边界问题。

中国手工造纸关键工艺体系正出现由传统的手抄工艺—喷浆抄造工艺—小型滚筒造纸工艺……智能化的路径演化的趋势(图四)。之所以有这样的变迁,关键在于传统工艺大范围的后继无人、效率提升慢和经济性差的压力几乎同时到来。在我们对南部中国手工造纸的田野调查中,几乎所有的造纸厂坊与造纸户都面临年轻一代不愿继承手工造纸祖业,包括全世界最大的手工造纸企业——有着1200位员工的中国宣纸股份公司也同样面临这一困境。

虽然对手工造纸原生技艺文化生态保护的看法见仁见智,但如上述田野调查所拍摄的照片中呈现的演化或替代已是手工造纸行业中的大范围流行趋势。另一个当前敏感度很高的话题是:在大规模后继无人及人工成本跳跃上升的挑战下,以初代机器人为标志的工具系统有无可能引入手工造纸行业?

3.行业生态再造中的“人”的问题

关于手工纸“技艺再造”和“审美再造”,这是农业社会的生产消费样式在当代生活牵引下获取源头活水、再续产品活力的核心命题。

毫无疑问,传统工艺延续生命需要传承来自过去的工艺经验、人文智慧、审美程式。2017年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅联合颁布的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》强调首先是要实现传承目标,这涉及一大批来自传统技艺的从业者(即第一类人群);但第二方面还有发展目标,传统工艺的当代新生只依靠第一类人群显然是不足以支撑的,必须引入第二类人群,来跨界推动“技艺再造”和“审美再造”,创造出大众乐于体验、购买的产品与市场。

图四//中国手工造纸关键工艺体系的演变1.手工抄纸工艺2.喷浆抄纸工艺3.小型机械成纸工艺

那么,这第二类人群包括什么样的人呢?大略而言,包括有能力面向传统工艺再造的产品工程师、产品规划师、产品设计师、市场分析师、文创投资人、文创经理人、审美(设计)培训师,等等。在工业与信息社会里,上述人群已经被成批地培养出来,并不稀缺,关键是:他们有无意愿参与传统工艺和审美再造,他们有无能力参与传统工艺和审美再造?

以传统造纸行业来解析,如至今仍相当广泛地分布在中国南方各省区的竹纸生产,我们在调研中发现大部分竹纸是很低端的祭祀用纸,粗糙的品质、简陋的工艺、单一的用途(仅供焚烧之用),审美再造无从要求,技艺再造因过于低端也无从谈起,第二类人群参与的动力很难建立。同时我们又发现,在浙江富阳、江西铅山、福建连城、福建将乐、四川夹江,用于中国书画和古籍印制修复的竹纸厂坊都在竭尽全力锤炼原料、优化工艺,探索高端用途、打造审美感动、创新传播模式、链接当代消费。在后一类竹纸产销体系中,我们听到了对第二类人群参与的迫切需求与渴望,而我们在与以设计师为代表的第二类人群的交流中,也听到了他们希望参与后一类竹纸创新设计的意愿。

中国科技大学手工纸研究所从2006年开始积极推动手工造纸的传承发展:2006年与第二批国家级非遗项目传承基地——巢湖“掇英轩”共建了“中国历史名纸复原研究中心”,围绕羊脑笺、瓷青笺等名纸展开试制;2010年开始,与第一批国家级非遗保护项目传承基地——中国宣纸股份公司共同展开熟宣耐久性机理研究(国家自然科学基金支持)和宣纸文化遗产数字化旅游的实验工作(国家科技支撑计划支持);2016年开始,与浙江富阳“逸古斋”共建竹纸研发基地,围绕高端毛竹元书纸和苦竹乌金纸开展复原探索;2016年参与杭州品物流形融设计图书馆的设计师与造纸人面对面的专项交流,先后有超过120位国际国内设计师与文化部研修班的全国40位造纸技艺传承人面对面地进行了发展与融入的研讨。

三、结语

关于设计师、工程师与工艺匠师持续参与的材料设备功能提升与行业生态再造的问题,我们认为,持两种不同立场至少会走出两条不同的路:一是设计师从自身的设计意愿出发,选择适合自己创作需要的材料和作坊去短期合作,实现目的后就转向去干别的新创意,我们称为“业务型”合作;二是设计师有长时间扎根某一材料研究和这一工艺体系的意愿,希望在这一体系里持续从事创意设计,于是会有选择经典工坊和工匠长期深入融合工作的计划,我们称为“事业型”合作。

从当前中国设计师与包括造纸工艺在内的工匠体系的合作中,第二条路径容易被占据主动地位的设计师忽略,往往导致结合的功利化加表层化,较难跨界创造出经典的作品或审美范式。现在所高扬的“工匠精神”,放在传统工艺行业里,特别需要设计师有“事业型”深度跨界融合的心愿和事业计划的安排。

[1]宋·罗愿:《新安志》,黄山书社2008年,第371页。

[2]宋·刘敞:《公是集》,清武英殿《聚珍丛书》,安徽省图书馆藏书。

[3]周义敢、周雷:《梅尧臣资料汇编》,中华书局2007年,第8页。

[4]宋·苏易简著、朱学博点校:《文房四谱》卷四,上海书店出版社2015年,第56页。

[5]林渊、王铁柱等编著:《历代文房四宝谱选译》,中国青年出版社1998年,第137页。

[6]李则纲:《安徽历史述要》(上册),安徽省地方志编纂委员会1982年,第183页(内部发行)。

[7]中央网络安全和信息化领导小组办公室、国家互联网信息办公室、中国互联网信息中心:《中国互联网络发展状况统计报告》,[EB/OL][2007-01-22]http://www. cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201701P0201701233 64672657408.pdf.

Handmade Paper Production in Southern China and Its Industrial Ecosystem Building:A Field Research

TANG Shu-kun1ZHU Yun2

(1.Handmade Paper Research Institute,School of Humanities and Social Sciences,University of Science and Technology of China,Hefei,Anhui,230026;2.Science Communication Research and Development Center,University of Science and Technology of China,Hefei,Anhui,230026)

When it comes to the early 21st century,while the handmade paper production in China still enjoys a rich variety,the industry has been suffering a great decline in distribution both in intensity and ex⁃tent.The field research in southern China indicates that the traditional handmade paper production in many regions has become an isolated entity due to the failure of traditional crafts integrating into modern life and the fact that handmade paper skills is losing inheritance.The restoration of traditional paper production calls for the application of new technologies,the catering to modern aesthetics and consumption,and the deep in⁃volvement of designers.The“business partnership”model,which has been seen in some cases,that features long-term profound cooperation of designers with paper mills and artisans is preferable in boosting the resto⁃ration of traditional handmade paper production ecosystem.

traditional crafts;handmade paper;southern China;ecosystem investigation;ecosystem restoration

TS766;G112

A

(责任编辑:王霞;校对:徐秀丽)

2016-12-12

汤书昆(1960—),男,中国科学技术大学教授、中国科技大学手工纸研究所所长兼手工纸实验室主任,主要研究方向:传统工艺、科技传播。

朱赟(1989—),女,中国科学技术大学公共管理学科博士研究生,主要研究方向:工艺文化、科技传播。

教育部国家人文社会科学重点研究基地:《徽州文化生态保护区与徽州非物质文化遗产保护与利用研究》(2014—2017),项目批准号:14ID850003。

——印度传统工艺成就的家具系列