气象观测设备雷电灾害防御关键技术应用研究

三明市气象局 李衣长 张泉锋 龚 伟 杨 希 李顺新

气象观测设备雷电灾害防御关键技术应用研究

三明市气象局 李衣长 张泉锋 龚 伟 杨 希 李顺新

随着气象现代化技术的快速发展,许多精密的气象观测、采集、处理设备被广泛应用,但是气象观测设备防抗雷电电磁脉冲和雷电感应过电压、过电流能力弱,频繁发生因雷击事故损毁设备,进而影响业务的正常运行。该文通过对气象观测设备雷击灾害事件的调查、鉴定与分析,总结雷击灾害原因,按照因地制宜、经济合理的原则,提出做好直击雷防护、等电位连接、线缆屏蔽与接地、安全保护接地与供配电系统防雷等雷电防御关键技术措施,并在雷电环境恶劣之处采取“独立接闪装置”等特殊防雷措施,在实际工程运用中取得良好的效果。

气象 观测设备 雷电防御 关键技术

近几年来,随着气象观测技术的快速发展,气象观测设备集成度与科技水平越来越高,越来越精密,这些精密的气象采集、处理设备被广泛应用,也产生了一个棘手的安全问题,就是因其防抗雷电电磁脉冲和雷电感应过电流、过电压能力很弱,加上防雷措施不够完善等原因,导致气象观测设备频频遭受雷击,给气象观测业务的正常开展带来严重威胁,同时也影响了气象预测、预报工作。因此,近年来气象观测环境和探测设备的防雷工作引起了气象部门的高度重视,本文通过对多起气象观测设备雷击灾害事件的调查、分析和鉴定,开展了气象观测设备雷电灾害防御关键技术研究,取得了一些应用研究成果,并在指导整改的实践中取得良好的实效。

1 气象观测设备遭受雷击状况分析

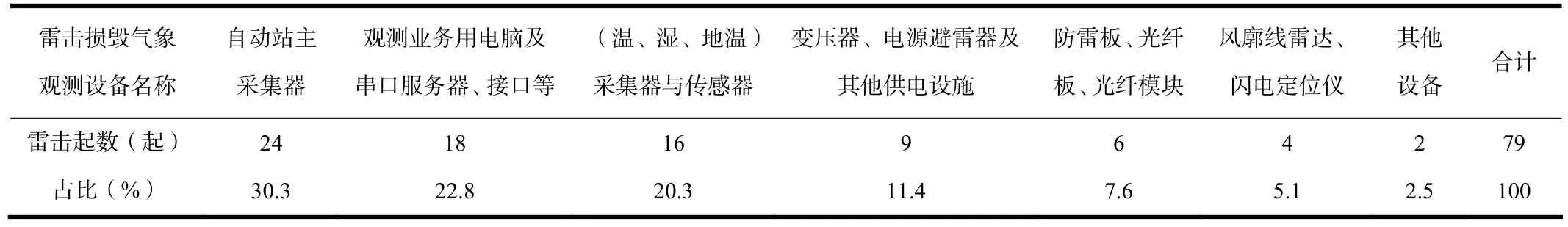

据不完全统计,仅2016年1~8月因雷击造成福建省气象观测设备损毁事件57起,永泰、闽清等35个站次因气象观测设备遭受雷击影响了业务的正常运行,雷击主要造成大监站、海洋站、雷达站、区域站等各种探测场所的主采集器、地温分采集器、传感器(温、湿、压、地温)、变压器、主机端口等大量设备损毁,具体损毁情况见表1。

表1 2016年1~8月福建省气象观测设备遭雷击损毁次数及所占比例

从表1可见,2016年1~8月,福建省气象部门发生了57起雷击事件,造成了79项气象观测设备损毁,包括自动站主采集器、观测业务用电脑及串口服务器、(温、湿、地温)采集器与传感器、变压器、电源避雷器及风廓线雷达、闪电定位仪等,其中自动站主采集器(包括DZZ5新型站、CAWS600自动站)因雷击损毁情况严重,达到24起,占雷击总损毁设备的30.3%;其次是观测业务用电脑及串口服务器、接口等设备因雷击损毁,共18起,占总损毁设备的22.8%;温、湿、地温采集器与传感器损毁16起,占总损毁设备的20.3%;变压器、电源避雷器及其他供电设施损毁9起,占总损毁设备的11.4%;防雷板、光纤板、光纤模块及风廓线雷达、闪电定位仪等其他设备损毁12起,占总损毁设备的15.2%。

2 气象观测设备雷击原因分析

通过对大量气象观测设备雷击灾害现场的堪察分析,发现雷击原因主要有以下几方面。

2.1 采集器防雷安全设计不科学、不合理

针对DZZ5新型站、CAWS600自动站主采集器容易遭受雷击损毁的情况进行分析,发现采集器在防雷设计方面存在防雷安全缺陷。

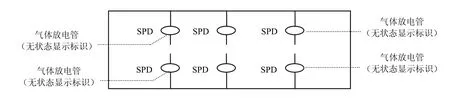

(1)为防护沿电源通道侵入采集器的闪电电涌危害,设备生产厂家通常在采集器电源部分提供了三段保护:A段为输入端具有过电流保护及电涌保护器;B段为中继和RF过滤;C段为精细箝位保护,具有一定的防雷功能;但是,信号通道各传感器的信号经过多通道的防雷板,再进入数据采集核心,在信号通道上采集器采用了气体放电管,而气体放电管的反应时间较长,一般应放在线路输入端,作为一级浪涌保护器件,承受大的浪涌电流,应增加压敏电阻作为二级保护器件,在μs级时间范围内更快地响应,对于这类高灵敏的电子电路,还建议增加TVS作为第三级保护器件,在PS级时间范围内对浪涌电压产生响应;

图1 防雷板防雷元件安装示意图

(2)防雷板安装的防雷元件(主要是气体放电管)无状态显示标识(见图1),造成防雷元件因雷击损毁或发生故障但不能及时发现和更换。

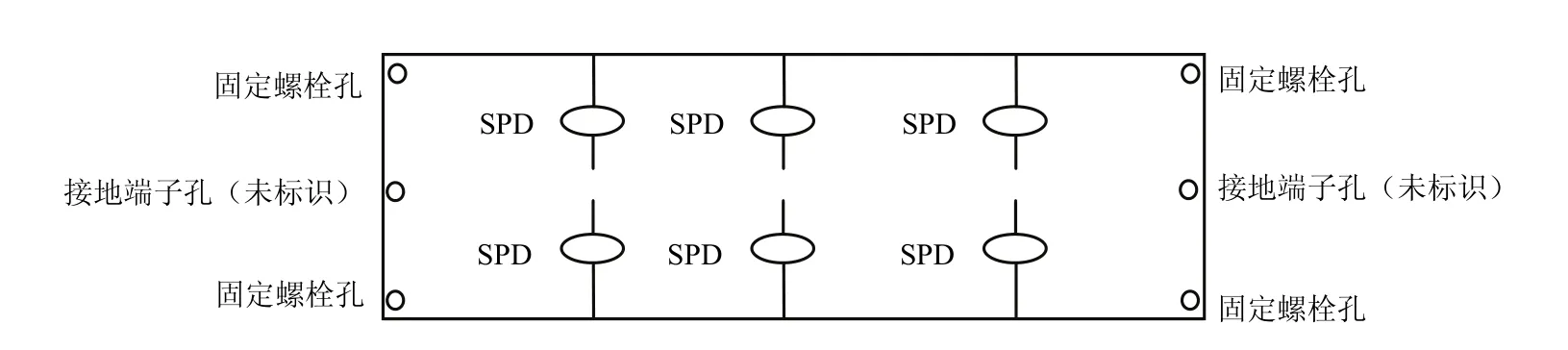

(3)防雷板接地端子设计不合理且无标识(见图2),致使不少台站误将接地线连接到防雷板固定螺栓孔上,造成大量采集器防雷板接地端子未采取安全保护接地,从而导致采集器容易因雷击损毁。

图2 防雷板接地端子设置示意图

2.2 厂家在设备安装上技术指导不够

通常气象观测设备安装人员多为气象部门大探中心或保障中心人员,对设备的防雷安全工作原理和安装注意事项不够了解,因缺乏厂家的现场指导,在防雷装置安装上较为混乱,表现为:

(1)防雷保护接地材料粗细不一,安装方法各异;

(2)采集器、防雷板、温湿模块等各种设备保护接地安装位置各不相同;

(3)线缆屏蔽处理措施也各不相同。

2.3 防雷安全措施安装不规范、不到位

因部分气象台站对防雷安全工作重视不够,在气象观测设备安装前未对防雷安全设计进行必要的审查和论证,存在安全措施安装不规范、不到位情况;在后期的改造或新增观测设备时未考虑防雷安全因素,存在严重雷击安全隐患。

2.3.1 防直击雷装置安装不规范

一些气象观测值班室等建(构)筑物防直击雷装置安装不规范,出现屋面未安装防直击雷接闪装置,或是安装的防雷接闪装置不科学、不合理。例如,永安市风廓线雷达站在站房屋面对称安装两根接闪杆保护,而接闪杆与雷达天线罩距离太近,达不到安全距离要求,却又未采取等电位连接措施,造成雷达频频遭受雷击,屋面接闪杆不但未能对雷达天线罩起到保护作用,反而起到引雷的危害。

2.3.2 线路直接或架空引入值班室

气象观测业务值班室外电源线、信号线、闭路电视馈线等各种线缆布设凌乱,且直接或架空引入值班室,三明市宁化县、将乐县地面气象观测值班室各种线缆就是直接架空引入,这样容易导致闪电电涌沿各种线缆侵入值班室,从而破坏气象观测设备现象。各种线缆直接或架空引入值班室现象示意图,见图3。

图3 各种线缆直接或架空引入值班室示意图

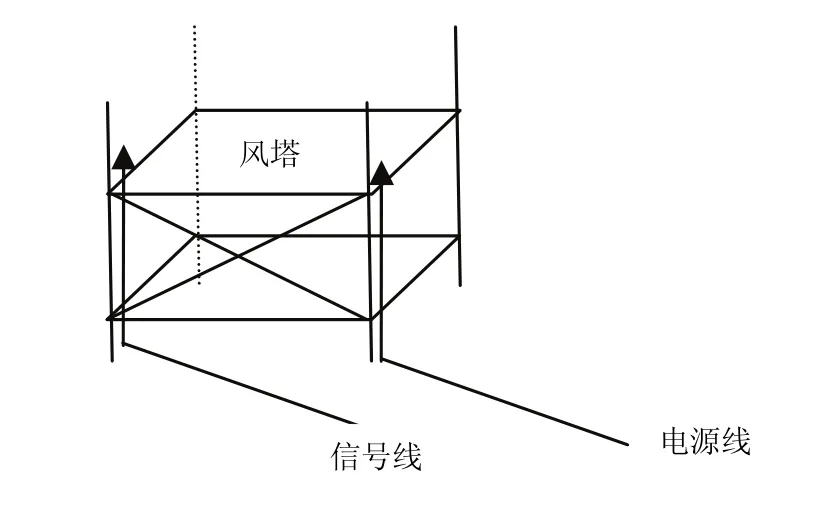

2.3.3 风塔上的电源线、信号线无屏蔽措施

地面气象观测站风塔上敷设的电源线、信号线未采取穿金属管屏蔽措施,而是直接绑在风塔金属钢架柱上,这相当于将风向、风速信号线缆敷设在风塔防雷引下线上,即使风向、风速信号线自身采用了带屏蔽层的电缆,由于其屏蔽层无法将风塔接闪后的雷击电磁脉冲全部屏蔽掉,风向、风速信号线上会仍感应出远远高于采集器电子元件所能承受的电涌电压,因此,常常发生因风塔遭雷击引发线路感应雷电流,雷电流沿线路侵入采集器等设备造成损坏现象。气象观测站风塔上电源线、信号线无屏蔽措施设置示意图见图4。

图4 风塔上电源线、信号线无屏蔽措施设置示意图

2.3.4 气象观测设备防雷保护接地线缆过长且线径偏细

部分气象台站观测场内气象观测设备防雷保护接地线缆过长,远远大于规范所要求的0.5m;所选保护接地线线径偏细,如:选用铜芯线,其截面积不应小于6mm2,否则会造成接地线阻抗偏大,造成发生因雷击引起设备对地电位高,从而导致气象设备损毁现象。

2.3.5 气象观测设备未采取保护接地措施

部分气象台站观测设备未采取保护接地措施,如防雷板、数据采集器、智能温湿模块等未采取保护接地措施,常常导致因雷击造成损毁现象。

2.3.6 气象观测设备线缆屏蔽层未采取保护接地措施

不少气象台站自动站主采集器、分采集器线缆屏蔽层未采取保护接地措施,从而造成因雷击引发线路感应雷电流导致采集器损毁现象。

2.3.7 配电系统防雷措施不到位

供配电系统频频遭受雷击,造成供电中断、设备损毁,主要原因就是不少台站不重视配电系统的防雷安全,有些台站配电系统接地措施安装不规范,导致一发生雷电现象就频繁跳闸,或出现零地串扰电压高,影响电子设备的正常工作,甚至造成电子设备损毁的现象发生;有些台站电源系统未安装电涌保护器或安装的电涌保护器不符合规范要求,或是长期投入使用后未按规定时间检测,造成电涌保护器发生故障未能及时发现和更换,导致常常因闪电电涌侵入配电系统损坏气象观测设备现象发生。

3 气象观测设备防雷安全关键技术要求

通过对大量气象观测设备雷击灾害事件的调查、鉴定和分析,以及防雷整改工作的效果检验,得出在进行气象观测设备防雷设计、安装时,应根据气象观测设备长期处于直接雷击和雷电电磁场威胁的雷击环境,以及雷电活动频繁、设备对雷电电磁脉冲和雷电感应过电压、过电流的抗扰度低、雷击容易造成设备损毁且对气象业务运行影响大等特点,应按工程整体要求,进行全面规划,协调统一采取外部防雷措施和内部防雷措施,做到安全可靠、技术先进、经济合理,要做好以下几项关键防雷安全技术措施。

3.1 规范安装直击雷防护措施

规范安装气象观测场所与探测设备的防直击雷措施是首要任务。气象观测环境及观测设备应按照《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)规定的第二类防雷建筑物设计安装直击雷防护措施,对于雷电环境恶劣,频频发生雷击损毁气象观测设备的台站,可考虑按照第一类防雷建筑物要求采取独立的防直击雷装置[1],将防直击雷接地装置与防闪电感应接地装置分开设置,降低雷击损坏设备的概率。另外,观测场内的防雷接地装置应根据探测设备布局进行布设,接地电阻值一般要求不大于4Ω,应敷设成网格型接地体,能有效防止跨步对人员的危害,同时也能为设备安装M型网形结构等电位连接提供条件[2]。

观测场为边长25m的正方形场所[3],其最高物体为观测场东北角的风塔,高度约为11m,为充分利用现有条件,其直击雷防护可通过安装在风塔上的接闪杆来实现,接闪杆通过绝缘材料安装在风塔上,使整个观测场内的所有气象设备基本处于风塔接闪杆有效保护范围内,接闪杆引下线采用多股铜芯线的屏蔽电缆,其截面积应不小于50 mm2,并沿风塔外边沿敷设入地,当接闪杆可采用独立接地网,该地网与观测设备的保护接地网间距符合《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)Se1的要求且不小于3m时,两地网最好各自独立设置;当受条件限制需共用地网时,接闪杆引下线入地点附近应设置不少于一根垂直接地体,并与观测场地网作可靠电气连接,连接点与其他设备接地点之间的距离宜大于10m[4]。

3.2 做好气象观测设备的等电位连接

气象观测设备的等电位连接至关重要,按照《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)及《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2012)等防雷技术规范要求,应将所有气象观测设备应就近与等电位连接网络或接地体连接,一般气象观测设备可采用S型等电位连接方式,对于频率为MHz级的气象观测设备应采用M型等电位连接,通过两根接地线连接到等电位连接网络或接地体中去,等电位连接线的长度不宜大于0.5m,其长度相差宜为20%,等电位连接线采用铜芯线时其截面积不应小于6mm2。

3.3 做好线缆屏蔽与接地

引入气象观测业务值班室或气象观测设备的各种电源线、信号线等(包括风塔上敷设的电源线与信号线缆)应穿金属管屏蔽埋地引入,屏蔽管连接处应采用金属线跨接,并在两端采取接地措施,才能有效防范闪电电涌侵入对气象观测设备的危害。

3.4 规范安装气象观测设备的保护接地

对各类气象观测设备应采取可靠的保护接地措施[5],尤其是防雷板、数据采集器、智能温湿模块等集成度较高的数据采集、处理设备等,规范安装保护接地措施是非常重要的,经与北京某气象观测设备公司技术人员探讨,建议将防雷板中部位置处的孔洞采用不小于2.5mm2的铜芯线接地,将采集器VDC端口的G接口处采用不小于2.5mm2的铜芯线接地。

为避免风塔接闪后通过地网泄放雷电流时对附近接地保护设备产生干扰,要求风塔防雷引下线接地点与观测场地网上其他接地保护设备之间的距离应不小于10m。

3.5 规范安装供配电系统防雷措施

气象观测场所的供配电系统是雷电灾害高发区,对于变压器安装在室外的雷达站等探测场所来说,做好变压器的工作接地、保护接地和安装高压避雷器等事项是至关重要的,应规范安装供配电设备的工作接地和保护接地措施,接地电阻值一般应不大于4Ω,同时应尽量避开附近的接闪装置。三明市泰宁峨嵋峰雷达站的变压器在某一时段内频繁因雷击损坏,后对该变压器展开雷灾调查,发现其附近1m处有1根独立接闪杆,该接闪杆与变压器进行了等电位连接,接闪杆的引雷作用使变压器频频发生雷击损毁现象,后将该独立接闪杆拆除后,变压器遭雷击的问题才得以解决。

气象观测设备对供电质量要求较高,对于由市电直接供电的台站来说,应经常检查供电的质量和稳定性,如果市电电压明显偏高或偏低,或是电压起伏较大,容易导致设备损坏,应考虑安装稳压装置;对于零地电压偏高的台站,应在总配电箱处进行重复接地处理,并应采取合理布线等措施。

4 结论

各气象台站应充分认识到加强气象观测业务系统防雷工作的重要性,切实加大经费投入,提高基层台站气象观测设备防雷能力,减少雷击风险,为此,需认真做好以下几项工作。

(1)各气象台站应高度重视做好气象观测环境和观测设备的防雷安全工作,在开展气象观测项目建设或安装气象观测设备时要同步考虑防雷工程建设需求,合理安排经费投入,并把防雷验收作为气象观测设备安装项目验收的必要环节。

(2)在新建、扩建、改建气象观测场所和安装气象仪器设备时,确保落实防雷安全的“三同时”制度,对一些重要或雷击环境恶劣气象观测场所的防雷设计方案应请防雷专家论证,从源头上减少和消除雷击安全隐患。

(3)在观测场标准化建设或安装新的气象观测仪器设备时,一定要充分考虑防雷安全因素,应有明确的防雷设计和安装要求。

(4)各气象台站应加强对防雷安全装置的日常检查与维护,发现问题及时向防雷技术人员反映,定期委托具有相应检测资质的防雷检测机构进行检测,发现问题及时组织整改,采取有效措施消除雷击安全隐患。

(5)各气象台站在防雷装置整改过程中,应请防雷专业技术人员指导、检查和把关,确保防雷安全装置安装规范、运行有效。

防雷安全是气象观测设备正常、稳定运行的重要保障,通过不断开展对气象观测设备雷击灾害事件的调查、鉴定与分析,不断总结经验,按照气象观测设备防雷安全关键技术要求,科学合理采取雷电灾害防御措施,才能真正提高气象观测设备的防雷安全水平,保证气象业务工作的正常运行。

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 建筑物防雷设计规范:GB50057-2010 [M].北京:中国计划出版社,2010.

[2]中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 建筑物电子信息系统防雷技术规范:GB50343-2012[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2010.

[3] 中国气象局. 地面气象观测规范[M].北京:气象出版社, 2003.

[4] 张鹏,林卓宏,陈巧淑,等.自动气象站观测场防雷接地制式的技术分析[J].气象研究与应用,2012, 33(4):67-69.

[5] 肖稳安.雷电和防护及防雷工程管理[M]. 北京:气象出版社,2009.