西峪,见证上古文明史

文/刘小方

西峪,见证上古文明史

文/刘小方

姬家沟古窑 摄影/姬虎峰

出西安城,沿S107环山路向西约80多公里,就能来到一个叫西峪的小村子。这里属于周至县竹峪镇,地处西安与宝鸡交界地带。村子扼守黄土塬二级台地,向南十多里是终南山,向北即是平坦的渭河平原,天朗气清的日子,在塬上用裸眼就可以看到渭河和农科城杨陵。西峪村有五个生产队,两三百户人家。二十多年前,村里还延续着千百年来的冬小麦和玉米的种植,而今已是成片的油桃和猕猴桃果园。无论地面的农作物如何改变,天空下大地的景观和色彩如何调整,生养这方人口的黄土亘古不变,不变的还有黄土之下厚重的文化印痕。

“南方的才子,北方的将,陕西的黄土埋皇上。”这句流传甚广的谚语用在西峪村一点也不为过。不同的是,这里的黄土掩埋的不是皇帝,而是早期中国历史的重要片段。村西有“姬亶庙”和文王故里,留存着周王古公亶父及周文王的身影,还出土过数量不少的石锄、石铲、石刀、石斧等新石器时代晚期的文物;村东一片被称为“殿址疙瘩”约30万平方米的农田,已被确认为秦汉宫殿建筑遗址,并于2013年列入国家重点文物保护单位。从周人奋勇向前开疆拓土的原点至秦汉之际宫殿群落的拔地而起,西峪村见证了一个国家的上古史。

古风扑面的地名

渭河以南,西安向西是长安、户县,境内最西是周至,周至原作“盩厔”,汉代建县时即用此名,至今已有两千多年。清代顾祖禹的《读史方舆纪要》说:“山曲曰盩,水曲曰厔,故以县名。”周至县最西是竹峪镇。竹峪镇南靠秦岭,北临渭河平原,自个儿雄居高大土塬之上。这土塬不知经由多少年的洪水冲击或地形构造,生成了沟壑纵横的模样,真真应证了“竹峪”的“个个山谷”的含义。

据清康熙年间《周至县志》记载:“盩厔,周之兴也为王畿地。”“盩”与“周”同音。史载周太王古公亶父当年为了躲避北方戎狄的侵扰,从豳地(今甘肃宁县等地)迁徙到“岐山之阳,渭水之将”的周原。周原以渭河为界分为南原和北原,南原(今竹峪镇地区)正是诸盩的王地。后来,古公亶父为了纪念自己的先人,在今竹峪镇西峪村西南修筑了“厔”(小庙),这大约是“盩厔”一词的最早诞生。

环山路未修通之前,竹峪镇的沟壑之间交通多有不便,人们“对面能说话,见面需半天”。但塬上黄土肥沃,在种植果树之前,这里入夏金黄的小麦如海浪翻滚,深秋玉米的青绿又为大地铺上厚毯。平坦处人口生聚,绿树丛荫处即是村庄。西峪村向南紧挨着的是兰梅原村,兰梅原村王姓为主,成书于明初的《王氏族谱》称该村名原为“揽麦原”,为旱涝保收揽麦入怀之意,足见这片土地的肥沃和农耕历史的悠久。

西峪村最早的聚落是村西南的姬亶庙,古文字学家薛俊武先生曾考证说:“古公亶父在竹峪南塬留下的遗迹,除泥峪石门外,还有他的后裔为他修有庙宇,其遗址尚在,就在西大墙村西南今周至县竹峪乡姬亶庙村。”上世纪八九十年代,人们陆续从姬亶庙村周围挖掘出大量的石锄、石铲、石斧、石镰等文物,这些石制农具光滑圆润,打磨精细,钻孔技术娴熟,应该是周先民的所属。

姬家沟,周的发源地

①西峪村南望秦岭 摄影/姬虎峰

②姬家沟村(坡下)与姬亶庙村(坡上)摄影/姬虎峰

③姬家沟神仙洞遗址 摄影/姬虎峰

④七月十五文王庙会 摄影/姬虎峰

从村落布局上看,西峪村依地形高低形成了三个聚落空间:生产五队位于村子西南,由姬亶庙和姬家沟两个小村构成;生产二、三、四队相互粘连位于村中心平坝处;生产一队又称韩二台子,位于村落西北角的台地之上。在村中有块被称为“城门”的不大空地,农闲时节村民们喜欢聚在这里,聊天吹牛,关中话叫“谝干话”。他们中姓姬的人不少,若是聊起姬姓的故事,人们似乎有说不完的话,从文王占卜、武王伐纣到西周分封、周公解梦,似乎每一桩都与他们相关,彷佛每一件都刚刚发生在他们眼前。说起村里姬姓人家的由来,大家都异口同声,我们最早是从姬家沟而来。

从村中心向西南约一公里多就能到姬亶庙村,姬亶庙村今已无庙,但却留存了“诸盩庙”和“亶父庙”等古老信息。姬亶庙向西是一条深且宽的土沟,沟内的人家大都姓姬,所以也叫姬家沟,这里便是诸盩、古公亶父以及后来文王养兵蓄甲、实始翦商的地方。今天沟两边的梁地上零散居住着三十几户人家,家家门口有梨树或杏树。这是两种源自周代的果树,每年三四月间杏花、梨花竞相开放,一条沟便成了白色小花的海洋。沟,《释名释水》篇云:“水注谷曰沟。”姬家沟谷底曾有一口天然甘泉数千年不涸,流经之处林木茂盛,庄稼丰饶。上世纪五六十年代,泉口向南两公里处还建了一座水坝,形成了一个体量颇大的水库。

三千多年前,古公亶父率领周的部族在这里的谷崖上开凿窑洞,在谷底平缓处开荒种地,在四周密林中采集狩猎,在河滩上捉鱼捕虾,于繁衍生息中逐步壮大,《诗经》说他们在这里的生活“中田有庐,疆场有瓜,是剥是菹,献之皇祖。曾孙寿考,受天之祜。”

不知从什么时候开始,姬家沟有了一座祭祀周文王的小庙。那庙背坡面东,灰砖青瓦,飞檐翘角,雕梁画栋,院中有棵粗大的楸树,占地虽小但气势雄伟。在老人们的记忆里,庙后山坡上松柏成林,葱翠苍劲,庙前的沟底涓涓细流里长着繁茂的芦苇。六十年代破四旧,先是推倒了文王像,将庙改称了小学,再后来,庙被拆除了。虽然原址被平整为田地,夏收小麦,秋收玉米,但前来田头拜祭文王的人却从未少过。

沿姬家沟向北,走下近百米高的黄土台地就是二庙村。二庙村北沿300米至今耸立着高大的圆丘土堆。这是西周早年著名政治家南宫适的墓地。南宫适身历周文王、武王、成王三世,是周代初年重要的谋臣和将军。当年周文王被幽禁羑里,南宫适与散宜生等积极奔走,网罗天下奇珍前往朝歌上下打点、奋力营救,武王灭周后他拆掉纣王鹿台,打开殷商粮仓赈济穷苦,为周的建立和早期建设立下汗马功劳。文王庙与南宫适墓南北相望,构成西峪古村清晰的周代记忆脉络。

2009年多位来自河南偃师的姬姓后人来姬家沟追祖认宗,并掀起了重建文王庙的民间高潮。如今,新的文王庙已在姬家沟原址建好,“文王故里”的匾牌也高高耸立。新庙面阔三间,配厢房一座,正殿粗大的立柱身披红漆,头戴冕旒、面南背北的文王英气逼人,彷佛从未离开过这里,相伴两侧的还有南宫适和散宜生两位将军。每年农历七月十五的文王庙会,人们都要抬出大鼓,提起锣,捧起铙钹,敲打出节奏简单铿锵有力的欢乐曲,或者请来县秦腔剧团唱大戏三天。老人们半蹲在地上抽着烟锅,看着年轻人的闹腾,偶尔对他们就远古祖先故事的争辩予以厘清。人们还是爱听那过去的故事,乐于争辩个中细节:老先人们怎么在那谷底相地规划,如何营建家庭,如何父慈子孝,如何夫妻和睦,又如何开疆拓土、东迁洛阳等等。要是您来,一定能赶上这份热闹。

殿址疙瘩,乡村里的皇家园林

离开姬亶庙向东约两公里,是一大片密密实实的猕猴桃果园。2016年上半年,一批服装统一、手持洛阳铲的人在这里来来回回地探测、记录,上演了一出光天化日下的“盗墓笔记”。不过来者名头很大:陕西省考古研究院秦汉考古研究室,他们受国家文物局委托在此进行为期半年的“西峪遗址”再勘查。

西峪村原有旧名曰“西大墙”,但村子里并无高大的土墙留存,老房子皆为夯土抬梁硬山顶,房高一般不超过4-5米。“大墙”是什么意思,没有人说得清,旧名太不时兴,后来干脆换成了“西峪村”。村子南高北低,东西北三面临深沟,庄稼地在狭窄的空间里自北向南延伸。生产三组位于村落东南,东边沿沟向南绵延的大片庄稼地叫“殿址疙瘩”。

多少年来,人们都在这块土地上辛勤劳作,过着春生夏长秋收冬藏的简单生活。大人们在田地中辛劳时,孩子们偶会跑到东边沟塄上玩。那些土塄有一段很高,垂直面似乎经过人工处理,留存着清晰的夯土线条,像是上古的城墙。偶而一段土层里会有大量残砖碎瓦堆积,或是红烧土块和较厚的瓦片堆积层。但这些从来都不会引起孩子们的兴趣,反倒是土塄边的野生荆棘会结出酸枣,是大家不忘的美味;匍地生长的野甜瓜或者甘草味道也不错,泥胡菜味道略苦,但回味清香,大簇生长的狗尾巴草、田悬花、益母草是家里猪牛的最爱;如果有人多,攻防打仗的游戏随机展开……村里多少人的童年能少了这沟塄边城墙处的欢声笑语?

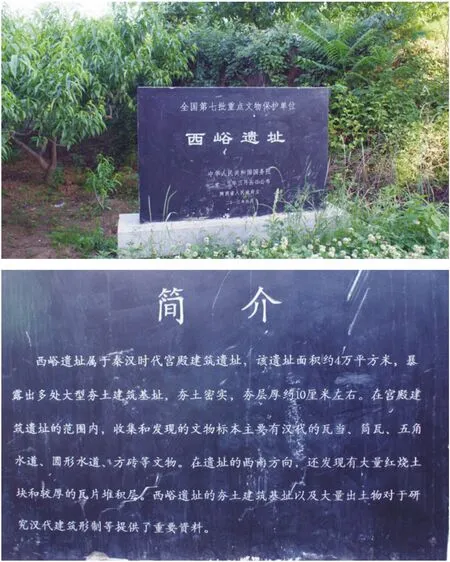

①②西峪遗址介绍碑 摄影/ 姬虎峰

上世纪90年代开始,拖拉机代替人力进行田作,人们在“殿址疙瘩”附近的田畴耕种中不时挖掘出半米见方的几何纹路铺地砖、下水道管、陶片、绳纹板瓦、细点筒瓦、绳纹筒瓦、瓦当等零散古代建筑构件,偶尔也有陶制方形香炉、土鼎、土盒、土壶等祭祀用品或冥器现身于世。对村民们来说,瓦当是最常见的出土陶器。大部分被随手扔掉,个别纹饰漂亮的被带回家,洗干净后用作烙饼的模子。随着出土瓦当的增加,村里来了越来越多文物贩子和盗墓贼,他们或白日里于村里走街串巷,搜罗各种瓦当、土陶,或于夜深人静的漆黑中挥动洛阳铲掘地挖坟。村里人开始惊觉,同时也开始对脚下土地的历史痴迷起来,在自发保护村落遗址的同时,也注意收集这些原来耕作中随手扔掉的秦砖汉瓦。

谜底终于在2009年9月揭开,西安市考古所通过对“殿址疙瘩”四周科学的考古发掘,发现了“南北长约500米,东西约400米,面积达30万平方米”的秦汉时期大型城址。“遗址范围内暴露有多处断面,文化层堆积厚约1.5米。在遗址东部沿竹峪沟断崖处发现现存长度约300米、高约2米的城墙一段,城墙系分层夯筑而成,极为坚硬,夯土内夹杂有细碎的陶片、石块等。”经过专家的考证,这里竟是秦汉著名的上林苑旧址之一。遗址身份确定后,2013年5月3日,“殿址疙瘩”区域以“西峪遗址”之名被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。直到那时人们才明白,“西大墙”的旧村名原来指的是上林苑外围的高大宫墙。

上林苑可是中国人历史与文化记忆深处最恢弘的早期苑囿之一,她最早由秦始皇修筑,《史记始皇本纪》记载道:“诸庙及章台、上林皆在渭南……三十五年……乃营作朝宫渭南上林苑中。”汉武帝时,国家富足,武帝在秦上林的基础上进行了重建和扩大,形成了中国皇家园林史上的顶峰之作。清代陕西巡抚毕沅所著《关中胜迹图志》记述道:“汉上林苑,雍胜略卽秦之旧苑也。其故基跨今盩厔、鄠、咸宁、长安、蓝田五县之境。水经注:武帝微行,以为道远劳苦为百姓患。乃使太中大夫吾邱寿王与待诏能用算者,举籍阿城以南、盩厔以东、宜春以西,堤封顷亩及其价值属之南山为上林苑……汉旧仪,上林苑中广长三百里,苑中养百兽,天子春秋射猎苑中,取兽无数,其中离宫七十所,容千乘万骑。”但时过境迁,那些散落在关中大地上的36苑、12宫、35观等上林苑建筑群落早已踪迹难觅,最新发现的西峪遗址或许能帮人们重建这久远的记忆。

从上林苑的宫苑地理分布来看,西峪遗址是距咸阳或长安最远的。始皇帝与汉武帝把最远的宫苑选择在这里,是否与姬亶庙的存在有关,有着文化传承的考虑,又或者此地已经有周人营建城池的基础,我们都不得而知。汉代司马相如《上林赋》用最华丽的词藻形容上林苑,文中有言“于是乎离宫别馆,弥山跨谷,高廊四注,重坐曲阁,华榱璧珰,辇道纚属,步櫩周流,长途中宿”,这盖山跨谷,高高游廊环绕四面,领空悬架阁道连接重檐层屋,瑰丽的椽头套这精美的瓦当……是否就是西峪遗址久远以前的模样?这么偏僻的乡村是否真的驻留过大汉天子与其政治文化精英们的身影?现在,“殿址疙瘩”周围的大片土地上密密地覆盖这猕猴桃、油桃等经济作物,大规模翻土耕种的时代已经过去,而土地之下的关于上林苑的历史信息和文化秘密却仍然静候人们的发掘与研究。(责任编辑/凌云 设计/毛豆)