“元气淋漓障犹湿”

舒士俊

“元气淋漓障犹湿”

舒士俊

如果说唐代王维的诗与画在艺术上还多少有点魏晋六朝的萧散余韵的话,那么到了盛唐时期的杜甫(712—770),他的诗歌,和他的一些题画诗中所反映出的盛唐绘画气象,其风韵已是由萧散趋于浓郁,这从他那著名的题画诗句“元气淋漓障犹湿,真宰上诉天应泣”之中已经可以明显看出。天宝十三年(754)秋,因长安久雨饥荒,杜甫将妻儿送至长安东北的奉先县安置,不期而遇地看到了一幅令人怦然心动的山水画,从而写下了下面这首七古长诗:

堂上不合生枫树,怪底江山起烟雾。

闻君扫却赤县图,乘兴遣画沧州趣。

画师亦无数,好手不可遇。

对此融心神,知君重毫素。

岂但祁岳与郑虔,笔迹远过杨契丹。

得非玄圃裂,无乃潇湘翻?

悄然坐我天姥下,耳边已似闻清猿。

反思前夜风雨急,乃是蒲城鬼神入。

元气淋漓障犹湿,真宰上诉天应泣。

野亭春还杂花远,渔翁暝踏孤舟立。

沧浪水深青溟阔,欹岸侧岛秋毫末。

不见湘妃鼓瑟时,至今斑竹临江活。

刘侯天机精,爱画入骨髓。

自有两儿郎,挥洒亦莫比。

大儿聪明到,能添老树巅崖里;

小儿心孔开,貌得山僧及童子。

若耶溪,云门寺。

吾独胡为在泥滓?青鞋布袜从此始。

唐代是我国诗歌发展的巅峰期。许多著名诗人如李白、杜甫、白居易、王昌龄、高适、岑参、张九龄等,都写有专门题画的诗歌。像李白写的“石黛刷幽草,曾青泽古苔”,张九龄写的“良工适我愿,妙墨挥岩泉”等,都是很美妙的题画诗句。而题画诗写得最为出色的当推杜甫。他不但写的数量有数十首之多,而且其中有些名句每每为后人所传诵,不知不觉地影响着后世文人画家的审美观念。如这首《奉先刘少府新画山水障歌》,其中的“乘兴遣画沧州趣”“元气淋漓障犹湿,真宰上诉天应泣”,历来便脍炙人口。杜甫这首诗虽然写的是一位在画史上并无显著地位的山水画家刘单(在张彦远《历代名画记》和朱景玄《唐朝名画录》中均查不到刘单的名字),但却通过对他气势奔放的山水画的描绘,向我们透露了意气风发、气势豪迈的盛唐绘画气象。“元气淋漓障犹湿”——在当时连小家都是如此,那大家还用说吗!

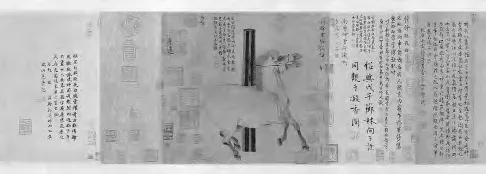

唐 韩牧马图

意气风发、气势豪迈,可说是盛唐绘画的一个显著特征。据画史记载,在唐代有一大批画风豪迈的画家。最突出的如吴道子,张彦远在《历代名画记》中说他:“天付劲毫……往往于佛寺画壁,纵以怪石崩滩,若可扪酌。”“气韵雄壮,几不容于缣素,笔迹磊落,遂恣意于壁墙。”宋代苏东坡也很欣赏吴道子作画的雄放气势,曾作诗云:“当其下手风雨快,笔所未到气已吞。”关于吴道子一天之内就画成三百里嘉陵江山水壁画的故事,我们在上一章已提到了。吴道子被人称为“画圣”,是由于他用笔雄杰豪放,在用墨方面他还不是很擅长;在唐代以用墨豪放恣肆著称的名画家,则有张璪、王洽等。

张璪,据符载《观张员外画树石序》记述,他作画时“箕坐鼓气,神机始发”——这有点像是预备进入气功的状态;继而“捽掌如裂,离合惝恍,忽生怪状”——这是由水墨自然渗化而产生的种种意外形状,似是而非,十分微妙;“及其终也,则松鳞皴,石巉岩,水湛然,云窈渺”——这完全是随机生趣,即兴而作,紧紧抓住水墨晕化所形成的偶然天趣来完成他的山水意象。因而当时的文学家符载分析张璪作画是:“遗去机巧,意冥玄化,而物在灵府,不在耳目,故得于心,应于手,孤姿绝状,触毫而生,气交冲漠,与神为徒。”——他画的水墨山水出神入化,简直是得鬼神之助!

王洽擅长泼墨山水。他在创作中的精神状态投入,则几近于癫狂。

《唐朝名画录》说他:“常画山水、松石、杂树,性多疏野,好酒。凡欲画图障,先饮,醺酣之后,即以墨泼。或笑或吟,脚蹙手抹;或挥或扫,或淡或浓,随其形状;为山为石,为云为水,应手随意,倏忽造化。图出云霞,染成风雨,宛若神巧,俯观不见其墨污之迹。”

《宣和画谱》说他:“性嗜酒疏逸,多放傲于江湖间。每欲作图画之时,必待沉酣之后,解衣般礴,吟啸鼓跃。先以墨泼图障之上,乃因似其形象,或为山,或为石,或为林,或为泉石,自然天成,倏忽造化,已而云霞卷舒,烟雨惨淡,不见其墨污之迹。”

唐 韦偃 双骑图

尽管每个画家进行创作的具体状况不尽相同,但从上述对张璪和王洽作画状况的文字记载中,我们仍可感觉到唐代水墨山水画所达到的出色成就。而杜甫“元气淋漓障犹湿,真宰上诉天应泣”这一名句,则可说是对这种成就的最生动描绘。

“元气淋漓障犹湿”的创作境界,使后世的文人画家极为欣赏和向往。宋代黄庭坚称赞苏轼“醉时吐出胸中墨”,苏轼自题诗亦云:“枯肠得酒芒角出,肺肝槎枒生竹石;森然欲作不可留,写向君家雪色壁。”这是一种借助于酒酣而达到的兴会淋漓的创作状态。清代方薰在《山静居画论》中说:作画“直须一气落墨,一气放笔,浓处淡处随笔所之,湿处干处随处取象,为云为烟在有无之间,乃臻其妙。”并且解释杜甫的诗句说:“气韵生动为第一义,然必以气为主,气盛则纵横挥洒,机无滞碍,其间韵自生动矣。老杜云:‘元气淋漓障犹湿’,即气韵生动。”画家在作画之前先要培养充沛的创作激情,在挥洒之时则要将这种激情和生命元气一气呵成地倾注于画上,从而使画面随机生发出自然而然的气韵。虽然文人画家对这种兴会淋漓的创作状态十分向往,但在画史上最早能够达到这种激情创作状态的,其实并非文人画家而是专业画家。只是对这种激情创作状态有重要性的发现和阐述的,却是文人;且正是由于著名文人的推崇,才使得它成为后世文人画家自觉追求的一种境界。

张璪作画用手掌抹,王洽则不但脚蹙手抹,甚至还“以头髻取墨,抵于绢素”,他们这样的画法虽然在后世已很少见(后世出现的指画,有可能多少受张璪、王洽的影响),但他们所运用的泼墨法、破墨法,对后世以毛笔为主要作画工具的中国画创作还是产生了很大的影响。传统中国画多使用毛笔濡墨挥洒,且借助于书法持续有变化地运笔的特有功能,因而作画者只要元气充盛且一气挥洒,便有可能产生淋漓尽致的韵味,尤其如泼墨、破墨用得得当,纵然画面上水墨痕迹干了之后,也仍会给人以淋漓如湿的鲜润感觉。由于这种淋漓尽致的表现是一气呵成、自然而然地挥洒而成的,因而它就有一种如水泼地面而波致自成的天趣。以人工的努力而竟能达于天趣自如,也就难怪人们要佩服杜甫的千古名句,感叹“真宰上诉天应泣”了。

令人奇怪和感慨的是,不要说杜诗所记的这位刘单,就是在画史上留名的张璪和王洽,竟也都没有画迹留传下来。而那位下笔气势豪放的吴道子,所留传下来的《送子天王图》,也只是后人的摹本而已。为什么杜甫为我们留下了“元气淋漓障犹湿”的诗句,而我们却几乎看不到从唐代流传下来的这样的画迹?这恐怕一方面是由于这种水墨淋漓的画难于很长时间保存其绘画效果,至少时间一长而又无特殊的保存技巧,其淋漓尽致的鲜润效果必然大打折扣,就好像现代的水彩画如不做特殊处理很难长时间保存效果一样。另一方面,则可能是因为当时以及后世的一些文人对这类画所抱的偏见。

在唐代,张彦远就已在《历代名画记》中说:“有好手画人,自言能画云气,谓余曰:‘古人画云,未为臻妙,若能沾湿绢素,点缀轻粉,纵口吹之,谓之吹云。’此得天理,虽曰妙解,不见笔踪,故不谓之画。如山水家有泼墨,亦不谓之画,不堪仿效。”而张彦远在同一著作中记述张璪“能用紫毫秃锋,以掌摸色”,朱景玄的《唐朝名画录》亦说张璪“手握双管,一时齐下,一为生枝,一为枯枝”。至于王洽,则说他作画“脚蹙手抹”,甚而“以头髻取墨,抵于绢素”。这些“手握双管”“脚蹙手抹”的作画方法,按张彦远的眼光皆是:“失其笔法,岂曰画也?”当然是不值得仿效的。而张彦远这种特重用笔,甚而把“泼墨”也加以排斥的观念,对后世文人画的发展影响至深。它对中国画用笔技法的发展有很大的促进作用,但对墨法的运用和发展毕竟是有所束缚,使得千百年来所画真正能达到“元气淋漓障犹湿”的画家竟寥若晨星。在唐代之后,真正笔墨纵恣、元气淋漓的水墨画佳作极为罕见。在宋代虽有米芾与其子米友仁的“米氏云山”是水墨淋漓的,但其笔墨气息仍是温润而非纵恣;至于南宋梁楷的“泼墨仙人”,在一段时期内也未受人重视;而李唐水墨渲刷的山水虽然猛烈,却受到元明清文人画家的尖锐批评。直到晚明徐渭的泼墨大写意花卉诞生,才使得唐代水墨淋漓的画风在几乎疏冷了七八百年之后得以继续。由于隔时久远,且唐代的水墨淋漓之作又不见流传,明清的泼墨大写意画风与唐人原来的水墨淋漓风貌之间,必然也存在着差异。

如果说,“元气淋漓障犹湿”所显示的是一种生命元气倾泻于画的豪放,所表现的是文人画家对造化真与幻的幽微转换的执着探求,那么,文人画家的另一种豪放洒脱则是体现在寓游戏意味于毫端。宗白华在《中国艺术意境之诞生》一文中说:“中国艺术意境的创成,既须得屈原的缠绵悱恻,又须得庄子的超旷空灵。”这两种中国文人的精神类型,对杜甫来说无疑是以前者居多,但他也同样能够欣赏后者。且看他的《题壁上韦偃画马歌》:

韦侯别我有所适,知我怜君画无敌。

戏拈秃笔扫骅骝,欻见麒麟出东壁。

一匹龁草一匹嘶,坐看千里当霜蹄。

时危安得真致此,与人同生亦同死?

这首诗本身所显示的仍是杜甫的沉郁风格,尤其是诗的结尾仍寄托了诗人的人生感慨;可是,杜甫却为我们描绘了一位“戏拈秃笔扫骅骝”的画马名家韦偃。唐代画马名家有曹霸、韩幹、韦偃三位。据朱景玄《唐朝名画录》说,韦偃画《川源牧马图》,“以越笔点簇鞍马人物、山水云烟,千变万状,或腾或倚,或跑或饮,或惊或止,或走或起,或翘或跂,其小者或头一点,或尾一抹,山似墨斡,水以手揉,曲尽其妙,宛然如真”,显然其运用笔墨极为洒脱随意;又据宋代黄伯思在《东观余论》中所述:“曹将军画马神胜形,韩丞画马形胜神,偃从容二人间。”则可知韦偃作画态度十分从容自如。若将现存于台北故宫博物院的韦偃《双骑图》与韩幹存世的《照夜白图》《牧马图》等比较,也可以看出韦偃画马造型和线条较夸张随意。杜甫以“戏拈秃笔扫骅骝”来描述韦偃画马,当然与韦偃在创作中体现出来的从容自如和夸张随意有关,但也不可否认其中融入了诗人作为诗歌描写所不可避免的主观想象色彩。读了杜甫的诗句,我们或许可以这样说,“戏拈秃笔”和前面那首诗写画家刘单“乘兴遣画”,正是杜甫从非文人画家身上挖掘出来却令后世文人画家极为感兴趣的一种创作意趣。从这一点上看,在文人画家与非文人画家之间,似乎也并不存在绝对的界限。甚至于也可以这样说,后世所崇尚的文人画意趣,有些在最初不过是文人以特有眼光从一些杰出画家身上发现的某些与文人共通的带有艺术家气质的东西。其实庄子所描述的“解衣般礴”的故事也是这样。宋元君手下的那位画家可能也不是一位文人画家,可是他那种“解衣般礴”的创作状态,不是很让后世文人画家赏识吗!

杜甫还写过一首著名的《丹青引赠曹将军霸》,是写曹霸画马的。其中有两句抒写曹霸志向的诗:“丹青不知老将至,富贵于我如浮云”,很为后世文人画家所叹赏。清代虞山画派的为首画家、“四王”之一的王翚,在晚年回到家乡后,就经常吟诵杜甫这两句诗。在杜甫赠曹霸的这首诗中还有一句“意匠惨淡经营中”,也很为后世画家所重视,但却为一些文人画家所不屑。他们认为画画而“惨淡经营”,那不是文人画而是画工画。这种文人画观念,当然是执着于庄子的超旷空灵,而忽视了作为文人气质也该有的沉郁缠绵的另一面。杜甫在另一首《戏题王宰画山水图歌》中,赞美了画家王宰“十日画一水,五日画一石,能事不受相促迫”的创作态度,这可以说是对“意匠惨淡经营中”的更为具体化的描绘:

十日画一水,五日画一石。

能事不受相促迫,王宰始肯留真迹。

壮哉昆仑方壶图,挂君高堂之素壁。

巴陵洞庭日本东,赤岸水与银河通,

中有云气随飞龙。

舟人渔子入浦溆,山木尽亚洪涛风。

尤工远势古莫比,咫尺应须论万里。

焉得并州快剪刀,剪取吴淞半江水!

这是杜甫在上元元年(760)定居成都应邀为四川著名山水画家王宰写的题画诗。王宰作画,不愿意受时间的催迫而仓促从事,他要从容不迫地酝酿、挥毫,“十日画一水,五日画一石”只是个大概的数字,实际他是要不计时日地投入到创作中去。杜甫这首诗中的名句“尤工远势古莫比,咫尺应须论万里”,说的是王宰对构图空间之势的酝酿,而末句“焉得并州快剪刀.剪取吴淞半江水”,则是引用东晋书法家索靖观赏顾恺之画而为之倾倒的典故。索靖当时赞叹道:“恨不带并州快剪刀来,剪松江半幅练纹归去。”王宰画的山水,尽管耗费时日,却咫尺而有万里之势,且给人以像从真山水中剪下来似的真切感,杜甫对它显然是十分赞赏的。

或许有人认为,王宰那种“十日画一水,五日画一石。能事不受相促迫”的不紧不慢、不计时日的从容作画态度,可能难于达到元气淋漓的效果,其实不然。

宋代大画家郭熙在《林泉高致》中对杜甫称赞王宰的诗句十分欣赏,他说:“画之志思,须百虑不干,神盘意豁。老杜诗所谓‘十日画一水,五日画一石。能事不受相促迫,王宰始肯留真迹’斯言得之矣。”对郭熙的这段话,徐复观在《中国艺术精神》一书中阐释道:“山水是大物,不同于木、竹小物的可一气呵成;更加以郭熙画山水,反对当时画工‘画山则峰不过三五峰,画水则波不过三五波’的情形,而必须尽山水深厚远曲之致,这便更不能一气呵成了。即是一幅山水画的创造,不能仅凭一次反映在精神上的观照对象即可完成。若一次在精神上的观照对象已经后退,或超出于一次观照对象的范围,而仍勉强继续画下去,则所画的将如东坡所说的‘节节而为之,叶叶而累之’,片断地生凑上去;由统一性而来的山水精神,当然隐没而不可见,这便会成为生凑的死山死水。所以郭熙必待已萌的俗虑,再次得到澄清,受到俗虑干扰的神与意,再得到集中(盘)与开朗(豁),于是所要创作的山水,再一度地入于精神上的观照之中,山水与精神融为一体,这是画机酝酿的再一次成熟,于是创作也再一次地开始。由第一次到第二次,中间可能要五日,可能要十日,这才是十日画一水、五日画一石的真意。”徐复观在这段话中认为山水画家为了使所画山水尽深厚远曲之致,在创作过程中必须通过时间间隔以酝酿创作情绪、酝酿画机,这确实是不错的。纵然是一些看上去“元气淋漓障犹湿”的画,事实上也并非全部是一气呵成的,而往往是通过在时间上分隔开的数个操作程序的前后合成,浓淡、干湿、虚实的互补映衬,最后才达到了一种元气淋漓的效果。

在杜甫题画诗中提到的那些画迹,后世差不多都已失传;可是杜甫的那些脍炙人口的题画诗句,却仍明显地对后世的文人画具有某种导向作用。如杜甫题韦偃画松有诗句云:“请君放笔为直干”,可能对后世文人山水画树喜作简率的直干就有某种启示作用。而他的诗句“元气淋漓障犹湿”和“十日画一水,五日画一石。能事不受相促迫”,尽管在相当长的时期被一些重笔轻墨、重写意轻工笔的文人画家所忽视,但真正有眼力识见的画家毕竟还是能够体味到它的奥妙。

在宋代以后,苏轼对于文人画的影响要大于杜甫,这与苏轼自己能画竹石、亲手参与文人画实践有很大关系。苏轼早年的文人画观念崇尚豪情奔放,与杜甫有相近之处,因而他对吴道子十分欣赏;不过苏轼晚年转而倾向于平淡萧散,这又与他崇拜陶渊明有很大关系。而苏轼的崇尚平淡萧散,影响了元代的赵孟,因而也影响了“元四家”,以至形成了元明清的干笔淡墨小写意画风。直到晚明以后,文人画家之中的卓绝之士认识到苏轼的审美趣味也有所偏颇,才又转而追求杜甫所欣赏的水墨淋漓画风。我们现在来细辨唐宋的这两位大诗人对于传统文人画的微妙影响,确实很有意思。

唐 韩照夜白图 纸本 30.8cm×33cm