太空漫游

斯科特?·凯利

這艘日本宇宙飞船在2015年向空间站提供了近5吨的硬件和物资。从太空俯瞰地球,尼罗河闪耀着璀璨的灯辉,缓缓流入地中海东部。

在连续340天的时间里,斯科特·凯利就是一个活生生的科学实验。研究人员对凯利(下图是他在空间站上和地球的自拍照)的状况进行监控,从而了解人体如何应对并适应太空中的恶劣环境,以便为日后的太阳系探索做好准备。他进行了三次太空漫步,在空间站上绕地球轨道飞行5440圈,历经1.44亿英里(约2.32亿公里)之后,终于在2016年3月回到地球。他在本文中提到了长期太空旅行对身体和情感的挑战。

从200英里高的太空俯瞰地球,我感觉自己比多数人更能亲密接触它,更熟悉它的海岸线、地形、山脉以及河流。世界上的一些地区,尤其是在亚洲,被空气污染重重笼罩,呈现出一种病态,看起来急需治疗。地平线上的大气层,薄得就像覆盖在眼球上的隐形眼镜,它是如此脆弱,似乎在请求我们的保护。我最喜欢的地球景色之一是巴哈马群岛(上图),它是一个大型群岛,不同深浅的颜色形成了鲜明的对比。海水有着充满活力的深蓝色,结合岛上光亮的青绿色,两者相得益彰,阳光照耀在浅滩和礁石上,泛起片片金光。每当新的机组人员来到国际空间站,我总是把他们带到穹顶舱,从这个四周都是窗户的模块俯瞰地球上的巴哈马群岛。每次看到这番景象,我总会停下来欣赏地球的美景,感激自己是多么幸运。

有时,当我从窗户往外看时会想到,所有我珍惜的东西,每一个曾经在地球上生存和死亡的人(除了空间站上的六名机组人员以外)都在我的眼底。当然在其它时候,我也会意识到,空间站里的这些人当下对我来说就是全人类了。如果我要面对面和某人交谈,与某人对视,向某人寻求帮助,或者与某人一起吃饭,那这个某人肯定会是空间站上的其他五人之一。

这是我的第四次太空任务,也是我第二次来到国际空间站,我已经在这里待了三个星期。现在我越来越能了解自己睡醒时身在何方,但是仍然经常搞不清身体的朝向。我醒来时会觉得自己上下颠倒了,因为在黑暗且无重力的情况下,内耳只能随机猜测身体在这个小空间中的方向。当我开灯时,会产生一种视错觉,好像整个房间在快速旋转,在我面前重新排列,但我知道这实际上是大脑在根据新的感官输入调整认知。

我的居住舱勉强够大,刚刚好能放下睡袋、两台笔记本电脑、一些衣服、洗浴用品、艾米蔻(我多年的女友)和女儿的照片,还有几本平装书。我裹在睡袋中唤醒了固定在墙上的两台电脑之一,查看时间表。今天的大部分时间要用来执行一项名为“捕捉龙飞船”的耗时长久的任务。

国际空间站有时被描述为一个物件: “国际空间站是迄今为止造价最高的物件。”“国际空间站是唯一一个由不同的国家制造组件并在太空中完成组装的物件。”这么说也没错。但当你在空间站里住上几天、几个月或几个月之后,你就不会觉得它像一个物体。它感觉像一个处所,一个非常具体的地方,拥有自己的个性和与众不同的特征。空间站有内外之分,房间接着房间,每一个房间都有不同的用途、不同的设备和硬件,以及独特的感觉和气味,不同于其他房间。每个模块都有自己的故事和脾气。

从外面看空间站,就像一串首尾相接的易拉罐。空间站大概是一个足球场的大小,由五个模块纵向相接组成,其中三个属于美国,另外两个属于俄罗斯。另外还有一些来自欧洲、日本以及美国的模块都作为分支连接到空间站的左右两舷,俄罗斯的三个模块则连接到“上”和“下”两个方向(我们称之为天顶和天底)。从我第一次访问太空站到执行这次任务,它已经增加了七个模块,占了整个空间站体积的一大部分。这种增长不是偶然的,它反映了自20世纪90年代空间站项目开始以来就已经计划好的装配顺序。

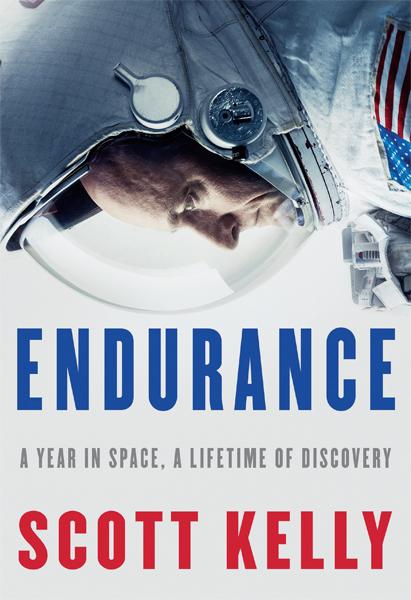

摘录自斯科特· 凯利的作品《毅力》。作者版权所有?2017。该书将于10月由克诺夫双日出版集团的艾尔弗雷德· A.克诺夫出版社出版,中文版将由中信出版社于2018年出版,内容请以中信出版社的版本为准。

每当有飞船访问并在这里停泊一段时间,空间站上就会出现一个新的“房间”,而且通常是在面向地球的那一侧。如果要进入房间,我必须往“下”走,而不是往左或往右。当我们把货物卸下来之后,那些房间就会变得更宽敞,后来等它们填满垃圾了又会缩小。当然,我们不是那么需要空间,特别是在美国方面,空间站感觉很宽敞,我们都很容易找不到对方。但是空间站会出现新的房间,将它们解除连接之后又会消失,这是大多数房子没有的奇怪特征。

在航天飞机退役之前,美国国家航空航天局已经开始与私人公司签订合同,开发能够向空间站提供货物的航天器,并且在将来某个时候运送新的机组人员。迄今为止最成功的私人公司是太空探索技术公司,又名SpaceX,该公司生产了龙飞船。昨天卡纳维拉尔角的一个发射台发射了一艘龙飞船。从那时起,龙飞船就已经在轨道上距离我们10公里的安全位置飞行。今天早晨,我们的目标是用空间站的机器手臂捕获它,并将其连接到空间站的对接端口。捕捉飞船的过程有点像玩电子游戏,需要手眼协调,不同的是它涉及价值数亿美元的设备。只要出现一个错误,很可能就会丢失或损坏龙飞船以及飞船上数百万美元的物资;只要手一滑,很容易就会让飞船撞到国际空间站。此前曾经出现过一次补给船事故,载货飞船“进步号”与俄罗斯的老空间站“和平号”相撞,幸运的是当“进步号”冲进空间站时,机组人员没有因为减压而死亡。

这些无人驾驶飞船是我们从地球获得物资的唯一途径。俄罗斯的“联盟号”宇宙飞船可以将三个人送到太空,但几乎没有剩下任何可以放其他物资的空间。迄今为止,SpaceX的龙飞船和猎鹰火箭已经取得很大成功,而在2012年,该机构也成为了第一家到达国际空间站的私人公司。从那以后,SpaceX的飞船跟俄罗斯的“进步号”和轨道科学公司的“天鹅座号”一样,成为了我们的常规供应商,他们还准备在未来几年内用龙飞船运送宇航员。如果能成功实现这个目标,他们将成为第一家把人类送入空间轨道的私人公司,而这次发射也将成为自从2011年航天飞机退役后美国第一次送宇航员上太空。

现在,龙飞船上运载着4300磅(约1.95吨)我们需要的补给,其中包括食物、水和氧气,生命维持系统的备用件和补给,针头、真空抽血管、样品容器和药物等医疗保健用品,以及衣服、纸巾和毛巾,我们会尽量省着用,使用尽量长的时间,然后再把它们扔掉。龙飞船也将会为我们送来新的科学实验项目,还会给我们现有的实验提供新的样品。值得注意的是,我们将在一小群活体小鼠身上做实验,研究失重环境如何影响骨骼和肌肉。每艘补给飞船还会送来家人的小包裹,这是我们一直翘首以盼的,另外还有珍贵的新鲜食品,但我们只能享用几天,因为很快就吃完或者变质了。在这里,水果和蔬菜似乎比地球上腐烂得更快,我也不知道原因,看到这个现象,我不禁担心同样的事情会发生在我自己的细胞上。

我们特别期待这艘龙飞船的到来,因为另一艘飞船在2014年10月发射后爆炸了。那是由另一家私人承包商,即美国轨道科学公司发射的“天鹅座号”飞船。空间站上的物资数量总会远远超出宇航员当前的需求,所以当这批补给丢失时,没有立即出现食物或氧气短缺的危险。不过,这是多年来第一次飞往国际空间站的补给飞船发生事故,还损失了数百万美元的设备。粮食和氧气等重要耗材的损失让每个人深思:如果发生一连串事故怎么办?爆炸发生几天后,维珍银河公司开发的实验型太空飞机在莫哈韦沙漠中坠毁,造成副机长死亡。这两次失败当然没有联系,但它们发生的时间如此接近,自然让人觉得好像我们在多年的成功之后,可能终于要遭遇一连串的厄运。

回到居住舱,我边穿衣服边查看电子邮件。当你不能“坐”或“站”时,穿衣服会有点麻烦,但我还是习惯了。最有挑战性的是穿袜子——没有重力帮我弯腰,我只能发挥身体力量和柔韧性,将双腿拉到胸前。决定穿什么衣服倒毫无难度,因为我每天都穿同样的东西:一条卡其布裤子,裤子上有很多口袋,大腿位置还缠着很多魔术贴,当我没法把东西“放下”时就要用到它们。我决定要尽量让衣服穿久一点,脑子里为以后去火星打着算盘。一条内裤能不能穿四天而不是两天?一双袜子可以穿一个月吗?一条裤子能穿半年吗?我就是要找出答案。我穿上最喜爱的那件黑色T恤和一件运动衫,这件运动衫是第三次跟我上太空了,我想它肯定是服装史上旅行路程最长的一件衣服。

穿好衣服准备吃早餐,我打开了居住舱的门。当我往后推墙让自己飘出来的时候,不小心踢出一本平装书:艾尔弗雷德·兰辛编写的《毅力:沙克尔顿的非凡航行》。以前上太空我也带着这本书,有时候会在空间站漫长的一天之后翻一翻,思考这些探险家在差不多一百年前的经历。他们一度在浮冰上滞留了好几个月,被迫杀狗以果腹,还几乎在严寒中冻死。他们饿着肚子徒步行进,穿过了很多装备精良、粮食充足的探险家眼中无法通行的山脉。最了不起的是,他们没有失去任何一位考察队员。

在这里,水果和蔬菜似乎比地球上腐烂得更快,我也不知道原因,看到这个现象,我不禁担心同样的事情会发生在我自己的细胞上。

试着把自己放在他们的处境中去设想,我认为在当时的情况下,不确定性一定是最糟糕的事情。他们一定想知道自己是否能够生存下去,这种怀疑肯定比饥饿和寒冷更可怕。當我读到他们的经历时,我会想到他们面对的困难比我更多。有时我会专门为这个原因拿起这本书。如果我因为各种原因感到不开心,比如因为想念家人,或者是因为当天过得很糟糕,又或者是因为孤独感席卷而来,我只要读了几页沙克尔顿的冒险经历,心态就会不一样。这些经历提醒我:虽然我现在可能感到十分艰苦,但肯定不会遇到他们那样的困难。一切都是角度问题。我把这本书和其他一些个人物品收好。也许我会在今天晚上睡觉之前读几页。

龙飞船现在位于距离我们10公里的轨道上,与我们每小时1.75万英里(约2.82万公里)的速度同步。我们可以从外部摄像机看到它在朝着我们闪光。不久之后,加州霍桑市的SpaceX地面控制中心会将它移动到距离我们2.5公里的位置,然后是1.2公里,250米,30米,10米。在到达每个停靠点的时候,地面上的队伍都将检查龙飞船的系统并评估其位置,然后再发出“前进”或“停止”的命令,从而进入下一个阶段。到了250米的时候,我们将开始监控飞船靠近的过程,保证飞船保持在安全的空间走廊上,保证一切按照计划进行,如果有需要,我们也随时准备中止任务。一旦飞船足够接近,我的同事萨曼莎·克里斯托弗雷蒂将用空间站的机器手臂抓住它。这其实是一个非常缓慢细致的过程,也算是电影和现实生活之间的一个不同之处。在影片《地心引力》与《2001太空漫游》中,一艘宇宙飞船靠近空间站,然后锁定在空间站上, 舱门打开,最后人们顺利通过,整个过程大约只需要90秒。在现实中,我们操作时心里很清楚:一台航天器随时可能对另一台航天器造成致命的威胁,而且两者越接近,威胁就越大,所以我们会缓慢移动,深思熟虑。

2015年11月,为了重新配置冷却装置,凯利进行了一次长达7小时48分的太空漫步,期间他被安全地拴在太空站上。保护他的只有一套多层结构太空服,让他免受辐射和太空中其他危险因素的威胁。

萨曼莎将在穹顶舱的机器人工作站操作机器手臂,空间站上的另一个美国人特里·维尔茨担任她的候补,而我将负责协助飞船靠近和连接的操作。我和特里一起挤到了萨曼莎所在的穹顶舱,在她身后看着显示器上的数据,上面显示了龙飞船的速度和位置。

一种不同寻常、无与伦比的气味向我袭来。它带有一点焦味,还有一些金属味。这让我想起了美国独立日的烟火:那是太空的味道。

特里和我一样,在加入美国国家航空航天局之前是一名试飞员,之前是在空军服役,他的呼叫名称是弗兰德斯,来自《辛普森一家》里可爱诚实的角色内德·弗兰德斯。特里拥有内德·弗兰德斯那种乐观、热情和友善等积极的精神,但没有他那些缺点。我发现他一直很有能力,作为一个领导者,他会寻求共识,不搞专制,这让我十分欣赏。自从我来到这里之后,他一直尊重我的经验,善于听取意见,着眼于如何把事情做好,而不是拒绝别人或者与他们争高下。他喜欢棒球,所以总会在空间站的某个地方看比赛,特别是在休斯顿太空人队或者巴尔的摩金莺队出场的时候。现在我已经习惯了看九局比赛再工作几小时的节奏。

萨曼莎是在意大利空军担任战斗机飞行员的少数几名女性之一,各方面技术能力都很强。她友善而乐天,更难得的是,除了其他优越资质之外,她还有很好的语言天赋。萨曼莎的母语是意大利语,但英语和俄语(国际空间站的两种官方语言)以及法语和德语都达到了母语水平。她还在努力学习汉语。

对于希望在太空飞行的人来说,语言可能会成为一项挑战。我们都必须能够使用第二语言(多年来我一直在学习俄语,而我的俄罗斯队友的英语说得比我的俄语要好得多),但是欧洲和日本的宇航员如果不会说英语或俄语,那他们就要同时学习两种语言,负担会更重。对于萨曼莎来说,这并不是问题。事实上她的俄语和英语都非常好,如果我们的话题比较微妙或者复杂,她有时会充当我们与俄罗斯宇航员之间的口译员。

戴维·圣雅克是一名加拿大宇航员,他会在休斯顿控制中心和我们通话,告诉我们龙飞船的移动位置,一步步指导我们捕捉飞船。龙飞船由地面进行控制,每一步移动都是事先计划好的。

戴维说:“龙飞船目前处于空间站200米保护区内。”保护区是空间站周围的虚拟半径边界,它可以帮助我们避免意外碰撞。“宇航员现在有权发布中止命令。”这意味着如果我们与休斯顿失去联系,或者龙飞船超出空间走廊之外,我们可以自行关闭这个过程。

“呼叫休斯顿,捕获条件已确定,我们已准备好捕获龙飞船。”特里回答道。

飞船到达10米距离处时,我们关闭了空间站的推进器,以防止出现任何意外的颠簸。萨曼莎开始操控机器手臂,左手控制手臂的平移(前、后、上、下、左、右),右手控制其旋转(倾斜、转动和摇摆)。

萨曼莎伸出机器手臂,眼睛盯着一个监视器,上面是机器手臂的“手掌”(末端执行器)上摄影机拍到的画面,另外还有两个视频监视器显示龙飞船的位置和速度数据,她也可以通过大窗户看到操作过程。她将机器手臂从空间站移出,动作非常缓慢、小心翼翼。两个航天器之间的距离越来越短,萨曼莎一直沒有动摇或者偏离轨道。在中心屏幕上,龙飞船上的抓钩固定器越来越大。她要做出精确的调整,使飞船和机器手臂完美对齐。

机器手臂慢慢地,慢慢地伸出来。几乎触碰到了龙飞船。

萨曼莎拉动扳机。“捕捉。”她说。一切完美上演。

龙飞船与空间站之间的空间(“连廊”)加压的过程需要几个小时的时间,而且必须正确操作。龙飞船可能对空间站造成的危险还没有消失。连廊建立过程中的失误可能会导致减压,把我们的空气排到太空。因此我和萨曼莎一步一步地完成这个流程。

我们一直等待,第二天早上才打开通往龙飞船的空间站舱口。当萨曼莎打开舱门,一种不同寻常、无与伦比的气味向我袭来,带有一点焦味,还有一些金属味,让我想起美国独立日的烟火:那是太空的味道。经过一系列的程序,我们终于打开了龙飞船的船舱,清楚地看到家人给我们的包裹就在眼前,还有实验用的老鼠和新鲜食物。我和特里把包裹分发给大家,感觉有点像圣诞老人在发礼物。

回到私密的居住舱,我终于打开了包裹。包裹里有艾米蔻寄来的一首诗和一些巧克力(她知道我在太空中喜欢吃甜食,但在地球却不怎么吃);两条健身鞋用的鞋带,上面带着鞋带扣,因为在失重环境中很难绑鞋带;一瓶弗朗克辣椒酱;一张孪生兄弟马克寄来的照片,上面有两个红发的双胞胎小男孩正在镜头前竖起中指,照片的背后写着一句话:“希望WCS在太空里能用!”(WCS代表废物收集系统,即太空厕所);还有我女儿夏洛特和萨曼莎寄来的卡片,她们用黑色笔在厚厚的纸上写的字清晰可见。

我把所有东西都放好,吃了一块巧克力,又查了一遍电子邮件。我在睡袋里倒挂着待了一会儿,心里想着孩子们,不知道我不在家的日子里她们都过得怎么样。然后我就睡觉了。