中华青鳉

2017-08-16 07:31沈成

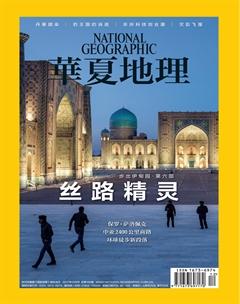

华夏地理 2017年12期

沈成

晶亮的双眼是青鳉最明显的特征,在一些地区它们被称为“大眼贼”。

在洱海北部的一片湿地观鸟时,我在靠近岸边的水中看到有一些小鱼,它们体型只比半根火柴长一点,有着大而晶亮的眼睛——居然是在云南许多地区已经不易见到的中华青鳉;在洱海周边的类似环境中,能见都的几乎都是原产中、北美洲的食蚊鱼。

青鳉原是一种广布于东亚淡水水域的小鱼。1986年,中国科学院昆明动物所的鱼类专家陈瑞银等发现,在云南滇池、洱海等地所采集到的青鳉有些特别;与在日本的模式标本比对后发现,两者的染色体数、胸鳍等方面有差异,而认定其为一个不同的亚种。中国其他地区的青鳉标本也符合这一亚种的特征。1989年,这个亚种被命名为中华青鳉,并在2001年提升成为独立的种。中华青鳉多生活于河流、湖泊和湿地水流清澈且平缓的浅水中。在风和日暖的天气里,它们会聚集成小群靠近水面觅食,如果受到惊扰,会潜到水下。孑孓是中华青鳉重要的食物之一,因而这些小鱼有着控制蚊虫的作用。

只要温度和环境适宜,一条雌性中华青鳉可以在一个繁殖季内产下3000枚卵,有赖于如此快的繁殖速度,青鳉过去是中国淡水中最常见的小鱼之一。然而1927年食蚊鱼被引入上海,以期消灭蚊虫控制疟疾——人们认为它嗜食孑孓;经过几十年食蚊鱼已遍布长江以南的淡水水系,并在上世纪60年代被引入云南的高原湖泊。这些食蚊鱼与青鳉的体型和生态位相似,不仅会和在食物和栖息地等方面与青鳉竞争,还会直接攻击青鳉和其它水生动物。性情温和的中华青鳉因此迅速减少,甚至在许多地方绝迹。之后有实验证明,食蚊鱼没有像它们的名字那样特别喜欢捕食孑孓,对蚊虫的控制作用也并不比原生的中华青鳉更强。

物種卡片

中华青鳉(Oryzias sinensis)

辐鳍鱼纲 颌针鱼目 大颌鳉科

中国物种红色名录:易危

猜你喜欢

小学生学习指导(爆笑校园)(2022年9期)2022-09-30

热带亚热带植物学报(2022年4期)2022-08-18

保健医苑(2022年6期)2022-07-08

今日农业(2021年12期)2021-11-28

——和田盘羊

野生动物学报(2021年4期)2021-11-14

黄河之声(2020年11期)2020-07-16

作文成功之路·小学版(2020年4期)2020-01-02

经济技术协作信息(2018年18期)2019-01-23

海峡姐妹(2017年5期)2017-06-05