临床药学专业学位硕士研究生培养模式探讨*

幸海燕,陈剑鸿,李 斌

(第三军医大学大坪医院野战外科研究所药学部 400042)

临床药学专业学位硕士研究生培养模式探讨*

幸海燕,陈剑鸿△,李 斌

(第三军医大学大坪医院野战外科研究所药学部 400042)

随着我国医疗事业改革的深入和广大群众保健意识的提高,“以患者为中心、以合理用药为核心”的临床药学工作已逐渐成为医院药学部门的重点发展方向。然而,目前我国临床药学工作仍处于摸索阶段,多拘泥于临床用药的实验室监测,如治疗药物监测 (therapeutic drug monitoring,TDM)、一般药品不良反应报告(adverse drug reaction reporting,ADR)及合理用药咨询(drug consultation,DC)等,未能切实有效地参与并提高临床用药质量,亦不能充分满足新形势下我国临床药学的发展要求。究其原因,医药高等院校现有的本科生和研究生培养模式的局限性导致的高层次临床药学专业人才极度匮乏是制约我国临床药学发展的主要因素[1]。因此,重视临床药学专业人才的在校培养,尤其在研究生教育阶段通过借鉴国外临床药学教育的成功经验,结合我国药学事业的自身特征及患者、医护人员对临床药师的需求,探索适合我国现阶段政策、经济、环境及社会的临床药学培养人才模式,培养出岗位适应能力和创新能力强的综合型临床药学人才,具有重要的创新价值和实践意义。本文通过剖析我国临床药学硕士研究生培养模式的现状,并结合本校开展研究生培养的经验和体会,探讨临床药学专业学位硕士研究生培养模式。

1 临床药学硕士研究生培养模式的现状

我国于20世纪80年代正式提出临床药学的概念,经过医院药学工作者30多年的努力,临床药学已逐渐成为医院药学的重要组成部分,其开展的必要性得到医药行业的强烈肯定。国家和地区的卫生行政管理部门也将是否开展临床药学工作作为医院综合考评的一项重要指标,我国的临床药学事业正在经历快速发展与改革。当前,我国临床药学的发展面临新的机遇和挑战,急需加快培养一批专业知识与技能扎实、实践与科研能力全面的复合型临床药学人才。

在英、美等发达国家,临床药学专业的教育开展得较早。美国的药学教育和药学工作的核心已经成功转移到了医院和社区的药学服务,在2000年前已将6~8年制的Pharm.D.学位作为临床药师的岗位准入学位。这些国家的临床药学教育已经接近生物医学或生物-心理-社会医学的培养模式,课程设置的开放性、创新性和综合性都较强,实践时间也普遍较长,且较早穿插在理论学习过程中,培养出来的学生有较强的实践能力,能基本满足医院病房或社区药房等对临床药学的需求。美国临床药学协会(ACCP)对临床药师的定义是:临床药师在卫生保健体系中是药物治疗专家,这就要求临床药师应在治疗团队中掌握最多、最深的药学知识。一名合格的临床药师,必须具有医学和药学双重背景才可能真正融入临床,参与临床诊疗过程。而我国的临床药学教育,尤其是研究生教育相比国外一些发达国家开展较晚且不成熟[2]。虽然许多医药院校近年来不断改革,设置了4年制、5年制、6年制,甚至7年制的临床药学专业,在研究生课程设置中加入了临床医学及临床药学课程,但这些课程在总课时中所占比例偏少,且大多仍处在从化学模式向化学-生物学模式转变的过程中。虽然一些医药院校的临床药学研究生教育实施了理论学习与专业实践相结合的教学模式,但根本上还是秉承与其他学科类似的以科研力培养为主的教育模式、以学术论文为主的考核模式,致使培养的研究生临床实践能力不足,难以胜任现代“以患者为中心、以合理用药为核心”的临床药学工作模式,在参与临床疾病治疗及提供药学技术服务的过程中显得能力不足[3]。

因此,医药高等院校的临床药学研究生教育,应通过借鉴国外临床药学教育的成功经验,结合我国的药学事业自身的特色及患者、医护人员对临床药师的需求,以适应岗位需求为宗旨,以强化理论应用为基础,以注重创新能力培养为重点,加快推进教学改革和培养模式优化,避免理论与实践脱节、教学与临床脱节的现象,加快培养能够满足现代临床药学服务工作需求的专业人才。

2 临床药学专业学位硕士研究生培养模式探讨

2.1 精准定位,树立正确的培养理念 研究生教学的定位对于研究生教学目标的确定、培养方案的制订、教学环节与人才培养的实施至关重要。自本校临床药学硕士专业招生以来,结合2013年教育部提出的“以职业需求为导向,以实践能力培养为重点,以产学结合为途径,建立与经济社会发展相适应、具有中国特色的专业学位研究生培养模式”,根据实际情况确立了面向医院临床药学岗位需求,培养具备良好的政治思想素质和职业道德素养,较好掌握药学及相关学科专业知识,具有较强的创新思维能力和解决实际问题能力的高层次、应用型临床药学人才的目标。围绕该培养目标,采取学校课程教育、教研室创新研究型教育与实践基地应用型教育相结合的模式;设立双导师制,第一阶段在学校课程学习,第二阶段在实践基地进行实践学习,第三阶段依据临床实践确定选题,返回科室完成课题研究。基于这些培养模式与制度,已初步建立起了专任教师、兼职教师与校内导师、校外导师相结合的师资队伍,满足临床药学专业学位硕士研究生培养在理论知识学习、实践能力训练和科研思维培养的多维训练要求。此外,本校研究生主管部门训练部研究生处每年还组织暑期培训班对专任教师和相关导师进行定期培训,邀请国内外知名专家、学者对临床药学专业学位与学术学位研究生在人才培养理念、目标、方法等方面的区别进行宣教,使院校上下对临床药学硕士专业学位的培养模式有了充分深刻的理解和认识。

2.2 充分调研,建立科学的培养方案 人才培养方案是学校办学思想、教育理念、培养目标和教学模式的集中体现,是全面促进学校内涵建设、提升办学实力、提高人才培养质量的重要前提[4]。因此,制订科学合理的人才培养方案是落实高等医药院校中心工作的基础。高等医药院校传统培养方案往往存在专业培养目标和课程设置不能满足社会需要的弊端。课程设置门数过多,总学时膨胀,无法体现课程设置的完整性、系统性和均衡性。因此,高校培养方案的制订既要把握时代脉搏、结合社会需求和现代教育思想,又要符合本高校的实际情况,坚持知识、能力、素质协调发展,坚持因材施教,强化实践,突出创新。本校以国家教指委颁布的指导性培养方案为基础,广泛开展文献调研、横向比较研究和问卷调查,并邀请校内外相关领域专家,反复论证修改完善,最终于2011年制定下发了《临床药学专业学位硕士研究生培养方案》。该培养方案中对临床药学专业学位硕士研究生的课程体系、实践训练、学分标准、毕业考核等环节进行了明确规定,符合临床药学硕士专业学位教育规律。

课程设置是人才培养的具体体现,直接关系到高等医药院校临床药学人才培养的质量。本校临床药学专业学位硕士研究生培养方案紧紧围绕临床药学专业人才培养目标进行整体设计。本校在课程体系的建立方面,共设置5个模块:公共必修课、基础必修课、公共选修课、2门专业必修课和7门专业选修课。其中,专业必修课和专业选修课的设置参考“课程体系需求调查”结果 (图1),具有较强的针对性、实践性和应用性。每门课程均制定了教学大纲,对教学内容、教学要求、教材、教法、考核方式和参考书目进行了明确规定。

图1 课程体系需求调查

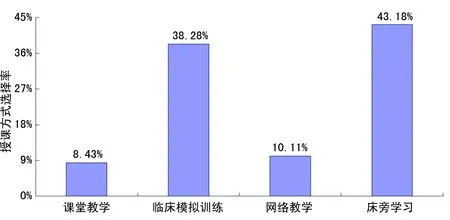

2.3 优化改革,探索多样化教学方法 教学方法是实施教学活动、提高教学质量的关键。传统 “满堂灌”式的教学方法更多关注教师在教学过程中的重要作用,而忽视学生在教学过程中主体地位,已不能适应当前人才培养的需求。因此,教学活动中应以客观的教学需要、学员情况和教学内容为起点,选择恰当的教学策略,合理地利用教学资源,才能使得药学教学活动取得最优化的结果,避免传统的“经验主义教学”[5]。本校在教学实施阶段,在广泛调研的基础上(图2),积极探索“以研究生为中心”的教学方法改革,提高教学质量,充分体现了药学硕士专业学位教学特点。根据临床药学的专业特点和研究生自身知识背景,依托本院集临床示教、手术转录及远程教学系统和临床技能训练于一体的教学训练中心,采取课堂教学、临床模拟训练、网络教学和床旁学习等灵活多样的教学方式。教学以培养研究生灵活应用临床药学知识的能力为标准,以理论与实践相结合为主线,更注重实践和应用,让研究生进行药历书写、病例分析等临床实践,增强其专业实践能力和灵活解决实际问题的能力。在理论授课过程中,改变单纯传授知识的模式,开展以问题为基础的学习(problem-Based learning,PBL)的教学模式,让研究生带着问题学习,以提出问题→自学→讨论→查阅资料→总结的教学模式来组织教学,并穿插启发式、案例式、讨论式和辩论式等以案例为基础的教学(case-based study,CBS)相结合的双相模式课堂教学方法,运用信息化教学手段,将网络课件、多媒体课件、动画、图片、视频运用于教学中,活跃课堂气氛,激发研究生学习兴趣,引导研究生积极思考,启迪其创新思维。实践证明,以上教学方法的改革探索显著地提高了学员的学习质量(图3)。

图2 授课方式的调查结果

图3 改革前后学员考核成绩的变化

2.4 依托平台,强化临床实践技能 临床药学是一门实践性很强的学科,只有通过临床实践,才能了解医护一线和患者对临床药学工作者的真正需求,才能进一步深化和巩固理论知识,才能逐渐建立临床药物治疗思维。根据学科实际情况,本校临床药学专业学位硕士研究生的临床实践时间定为6个月至1年。本校3所附属医院的药学部为临床实践基地。学员进入实践基地后,首先安排到药学部的调剂部门、制剂部门和药检室等各室进行短期轮转,熟悉医院药学部门在临床医疗活动中的主要职能,全面了解药品信息及药品的发放、处方(医嘱)的审核与点评等。接下来安排研究生进入临床药学室,熟悉治疗药物监测、药品不良反应监测、用药咨询、药历书写和案例分析等工作。期间,研究生需在临床药学带教老师和临床医师的共同指导下,参与查房、会诊和病例讨论等工作,逐步树立“以患者为中心”的职业观,不断训练其对临床资料进行综合分析、判断和逻辑推理并最终解决临床问题的能力[6]。

2.5 立足实用,淬炼创新思维能力 近年来,素质教育已经成为各大教育机构关注的重点,重视学生的创新精神和创新能力培养,但在这个过程中常过分强调个人发展需要,而忽视社会发展需求。因此,高等院校对学生的创新能力培养应将个人成就与高校事业的发展有机地结合起来,应将个体的创造能力与社会服务统一起来[7]。本校对临床药学专业学位硕士研究生的选题一直鼓励围绕“做临床结合型科研”的思路来展开。研究生参与临床实践是立足于解决临床实际用药问题,是确定科研选题的良好契机。研究生选题的角度多样,可选择临床药理学研究、药物配伍研究,亦可选择药物基因组学与药物个体化治疗等研究。此类课题的开展既不局限于以往“做实验,发文章”的培养理念,又能解决临床实际问题,更快地推动临床合理用药的开展。此外,本校还通过邀请相关领域的专家学者,以丰富多彩的名师讲堂、学术论坛或学术报告的形式,向研究生展示临床药学前沿知识与发展动向,拓宽研究生的科研视野、增长知识面、激发其学习兴趣;通过开展临床技能竞赛、举办学术沙龙等活动,培养研究生的临床实践能力,夯实理论和实践的功底,激发研究生的专业创新思维,培养良好的学习品格。

3 结 语

目前,我国医药高等院校的临床药学专业学位硕士研究生培养模式尚不成熟,仍需不断地探索、实践和完善[8]。通过本校的初步探索,笔者认为临床药学专业学位硕士研究生培养正在突破传统“做实验,发文章”的研究生培养模式,加强对专业学位研究生的临床实践能力和创新思维能力的训练,培养应用型和科研型相结合的复合型临床药学人才[9]。此外,我国医药高等院校还应充分整合医疗资源,并利用远程药学系统等信息手段,进一步训练和培养临床药学专业学位硕士研究生在立体化药学服务中能力,积极适应医疗改革的要求。

[1]宋洪涛,邓婕,张倩.临床药学硕士研究生培养模式探讨[J].药学实践杂志,2011,29(1):71-74.

[2]吴海燕,韦炳华,元刚.参照美国Pharm.D.模式的临床药学教学模式探索[J].药学实践杂志,2014,11(16):44-46.

[3]Fang Y,Yang SM,Zhou ST,et al.Community pharmacy practice in China:past,present and future[J].Int J Clin Pharm,2013,35(4):520-528.

[4]陈明学.关于完善高校人才培养方案管理的思考[J].教育与职业,2012(3):34-36.

[5] 幸海燕,吴毅,卢来春,等.SOLO分类评价理论在本科《药理学》教学设计中的应用[J].重庆医学,2015,44(36):5181-5184.

[6]朱诗塔,杨嘉永.结合实例探讨药学思维在药学查房中的作用[J].中国临床药学杂志,2014,23(3):180-182.

[7]谢凌凌,甘桂阳.以理念创新提升创新型人才培养质量[J].开封教育学院学报,2009,29(3):72-73.

[8]刘耀,邱学文,夏培元.关于药学专业学位研究生培养模式的探讨[J].中国药房,2016,27(6):851-853.

[9]Rao YE,Zhao QW,Zhang XY,et al.Current status and future prospects of the development of clinical Pharmacy in China:A SWOT analysis[J].Pak J Pharm Sci,2016,29(2):415-421.

国家自然科学基金资助项目(81302867,81273608);重庆市研究生教育教学改革研究项目(yjg20163020);院所教育研究课题面上项目(50210-2077,50212-2434)。 作者简介:幸海燕(1982-),主管药师,博士,主要从事药物的抗氧化作用与机制研究。△

,E-mail:chenjh-110@263.net。

�学教育·

10.3969/j.issn.1671-8348.2017.20.046

G420

B

1671-8348(2017)20-2865-03

2017-02-05

2017-04-10)