斜入射作用下地震场地动力反应分析

危 艳

(厦门大学嘉庚学院土木工程系 福建漳州 363105)

斜入射作用下地震场地动力反应分析

危 艳

(厦门大学嘉庚学院土木工程系 福建漳州 363105)

应用一维化算法和人工边界节点的集中质量运动方程,将地震波动问题转化为波源问题。采用MATLAB语言,编制了将斜入射地震动场转化为施加于人工边界节点上的等效荷载,实现了波动的有效输入。利用编制的程序分析地震波斜入射时软土对地面运动峰值的影响,利用有限元程序ANSYS和根据波动输入程序,分析了地震波斜入射时河谷地形对地面运动峰值的影响。结果表明:软土层的存在会增强对地面运动峰值的放大作用。河谷地形对地震动具有放大效应,随着入射角度的增大,对应河谷地形的放大系数有所变化。

斜入射;局部场地效应;动力反应分析

0 引言

场地条件对于地震波的传播有密切的关系,地震波的传播影响地震灾害分布,墨西哥地震[1]是一个经典案例。墨西哥城1985年9月19日发生里氏8.1级的地震。根据后面的调查数据表明:地震加速度峰值在湖区是168cm/s2,地震加速度峰值在山区是15cm/s2,由此可见湖区的地震加速度峰值是山区地震加速度峰值的10倍 ,其中地震振动强烈的是湖区的软弱土区,可见地震场地不同对地震的破坏是不同的。现在各个国家仍然采用地震动在地形各点的频谱和振幅均相同,且任意时刻的地震动都相同的简化地震波模型。但是实际的深山峡谷各地形点的地震动是非均匀的,建筑结构物或构筑物受到这种非均匀地震动的破坏力比均匀的地震波破坏力强很多。所有必须对局部场地地震波的传播和散射问题进行研究,以便为结构选址和空间抗震设计时提供参考,因此本文就斜入射下局部场地动力反应分析进行研究。

1 斜入射条件下局部场地动力反应分析数值模拟方法

地震波在震源场地附近是以一定的角度入射的,即斜入射地震波,而非是垂直向上入射的。在远离震源场地的远场地震波动近视垂直地震波动,对于远场地震波的局部场地的动力反应研究中,采用体波垂直入射的方式的波动问题尚属合理。然而,对于近场波动呈现空间变化特性。为了更加真实反映地震场地的地震响应,有必要在地震局部场地的动力反应中考虑地震波斜入射的影响。

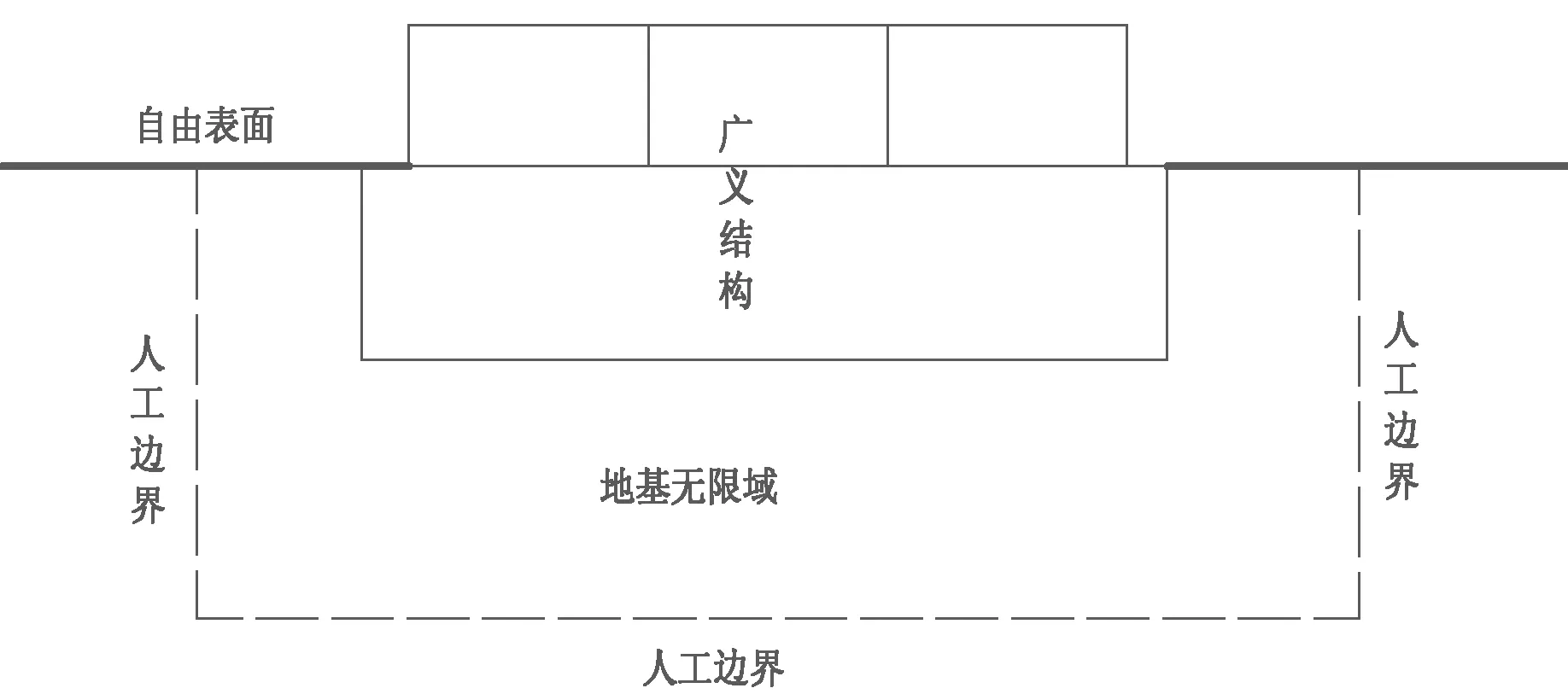

1.1 人工边界

在局部场地的地震波分析时,无限的地球介质采用切取出有限的计算区域,采用人工边界来模拟在切取有限计算区域的连续介质的辐射阻尼。有限元法[2]是从无限地基土中切取出有限的计算区域,且通过引入虚拟的人工边界来模拟地基的无限性[3]。如图1是有限元法研究波动的散射问题的示意图。为了实现原连续介质的精确模拟,人工边界必须满足,地震波在通过人工边界时无反射效应,而是发生完全透射,即地震波在原连续介质的传播和在人工边界的传播性是一致的。所以,对原介质的模拟精度取决于人工边界的精度。经常采用透射人工边界、粘性人工边界和粘弹性人工边界来模拟有限计算区域的连续介质的辐射阻尼。本研究采用文献[4]提出精度高的一致粘弹性人工边界。 实现一致粘弹性单元的方法是,在建立的有限元模型边界上,延伸一层同类型的单元,然后固定有限元模型的最外层边界,最后定义边界单元的等效剪切模量、等效弹性模量和等效阻尼,使其作用等价于一致粘弹性人工边界单元,如图1所示。

图1 人工边界示意图

二维有限元模型边界单元的等效剪切模量和弹性模量:

(1)

二维有限元模型边界单元的等效阻尼:

(2)

三维有限元模型人工边界单元的等效剪切模量和弹性模量:

(3)

三维有限元模型人工边界单元的阻尼:

(4)

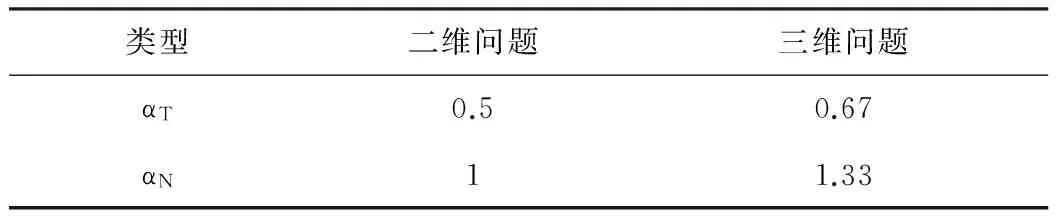

式中cs—S波波速; cp—P波波速; G—介质剪切模量; Ρ—介质质量密度; R—波源到人工边界的距离; αT与 αN—文献[4]中的人工边界参数,如表1所示。

表1 αT与αN的取值

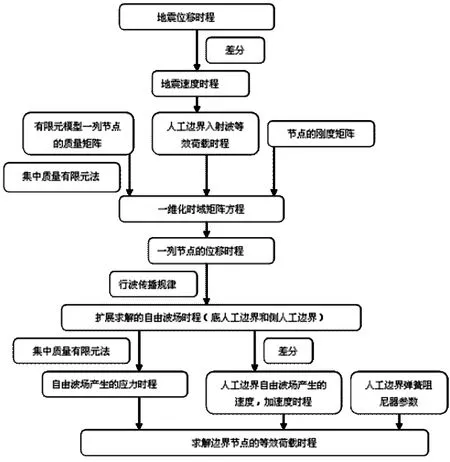

1.2 地震波斜入射下等效力计算

地震波斜入射条件下局部场地分析采用文献[5]提出的将地震波动问题转化为波源问题的方法来实现波动输入。即斜入射地震波转化为等效荷载施加在人工边界上,施加在人工边界上的等效荷载应满足和自由地震波场相同位移,相同的加速度和相同的速度。根据文献[6]提出的一维化算法和人工边界节点的集中质量运动方程将地震波动问题转化为波源问题,采用MATLAB语言,编制了将斜入射地震动场转化为施加于人工边界节点上的等效荷载,实现了波动的有效输入。图2为MATLAB编制人工边界等效荷载的流程图。

图2 MATLAB编制人工边界等效荷载

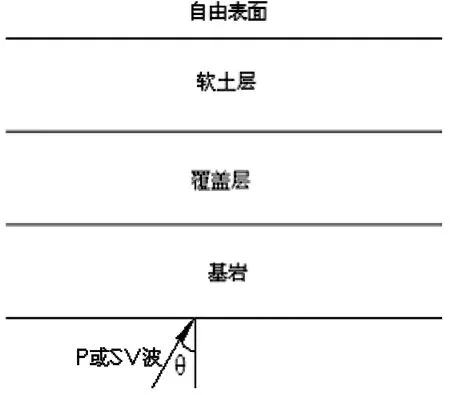

2 地震波斜入射时软土对地面运动峰值的影响

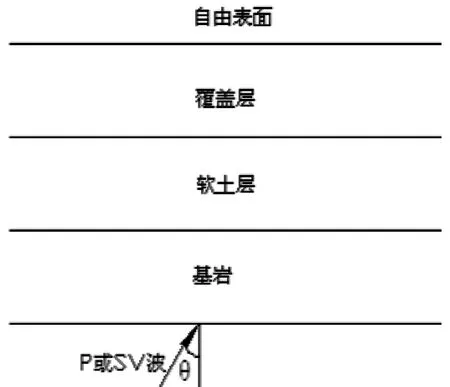

软土层的定义大致可以归纳为:土层的剪切波速小于140m/s和以相邻土层的波阻或波速比来衡量。本研究中的软土层是指剪切波速小于140m/s,假设入射地震波的波型为P波,土层的结构材料参数如表2所示,就地表软土层和基岩上软土层分别进行分析,软土层的土层结构示意图如图3所示。

为了直观地表示地震场地效应,定义了地面位移放大系数η如下:

(5)

式(5)中的u0表示输入地震波的位移峰值;umax为地震波斜入射时地面位移峰值。

表2 土层的结构材料参数

(a)地表软土层的土层结构示意图

(b)基岩上软土层的土层结构示意图图3 软土层的土层结构示意图

2.1 输入的地震波

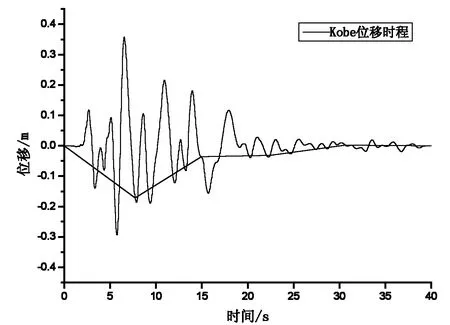

本研究选取1995年1月17的日本阪神地震记录为输入地震波,地震波位移峰值为35.77cm,时间步长为0.005s,地震波位移时程曲线如图4所示。

图4 Kobe地震波位移时程

2.2 计算结果及分析

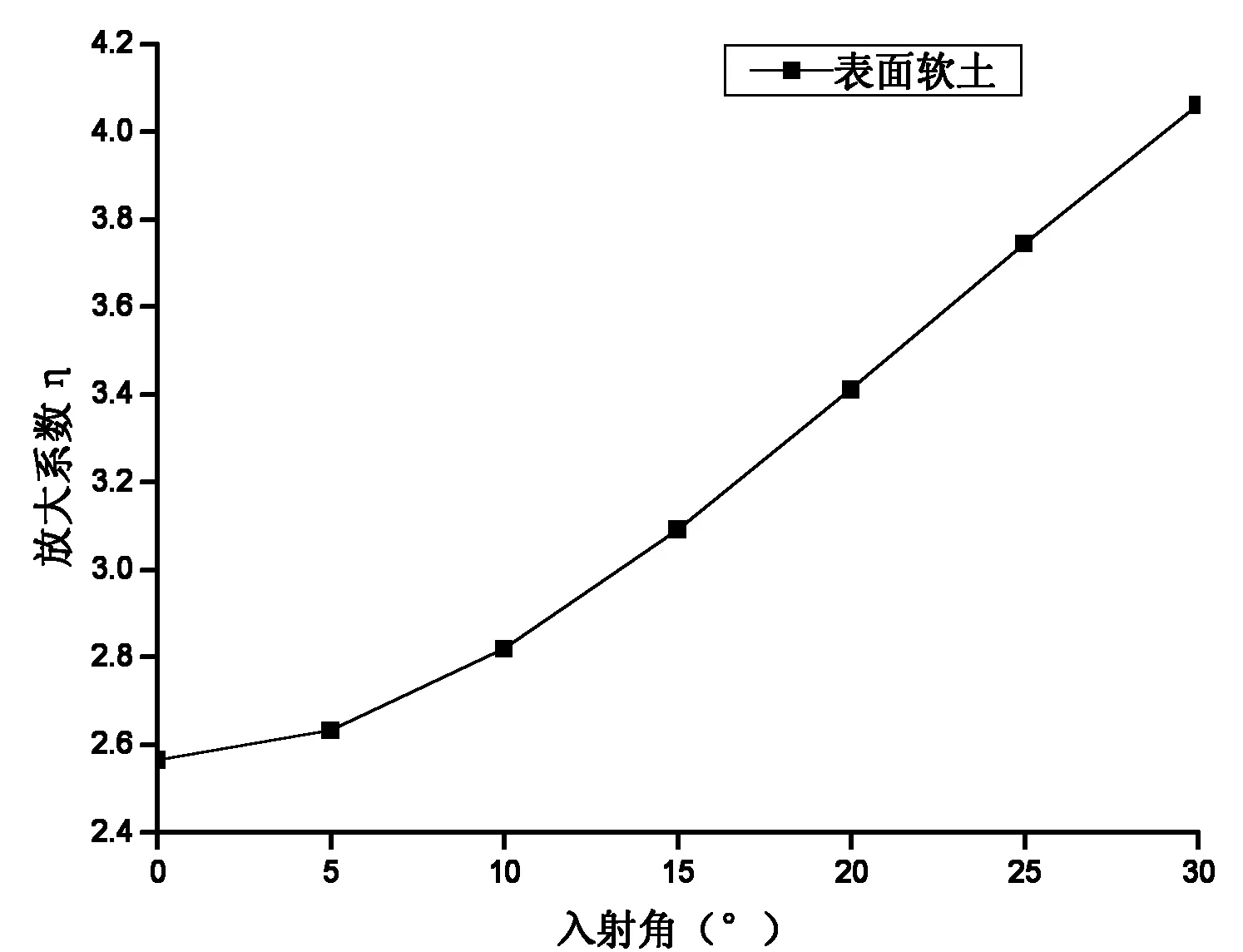

由图5可以看出:①表面软土层随着入射角的增大,放大系数呈现增大趋势。也就是说,入射角的增大会增强地表软土层对地面位移峰值的放大作用。

(a)表面软土

(b)基岩软土图5 不同入射角时软土层的放大系数

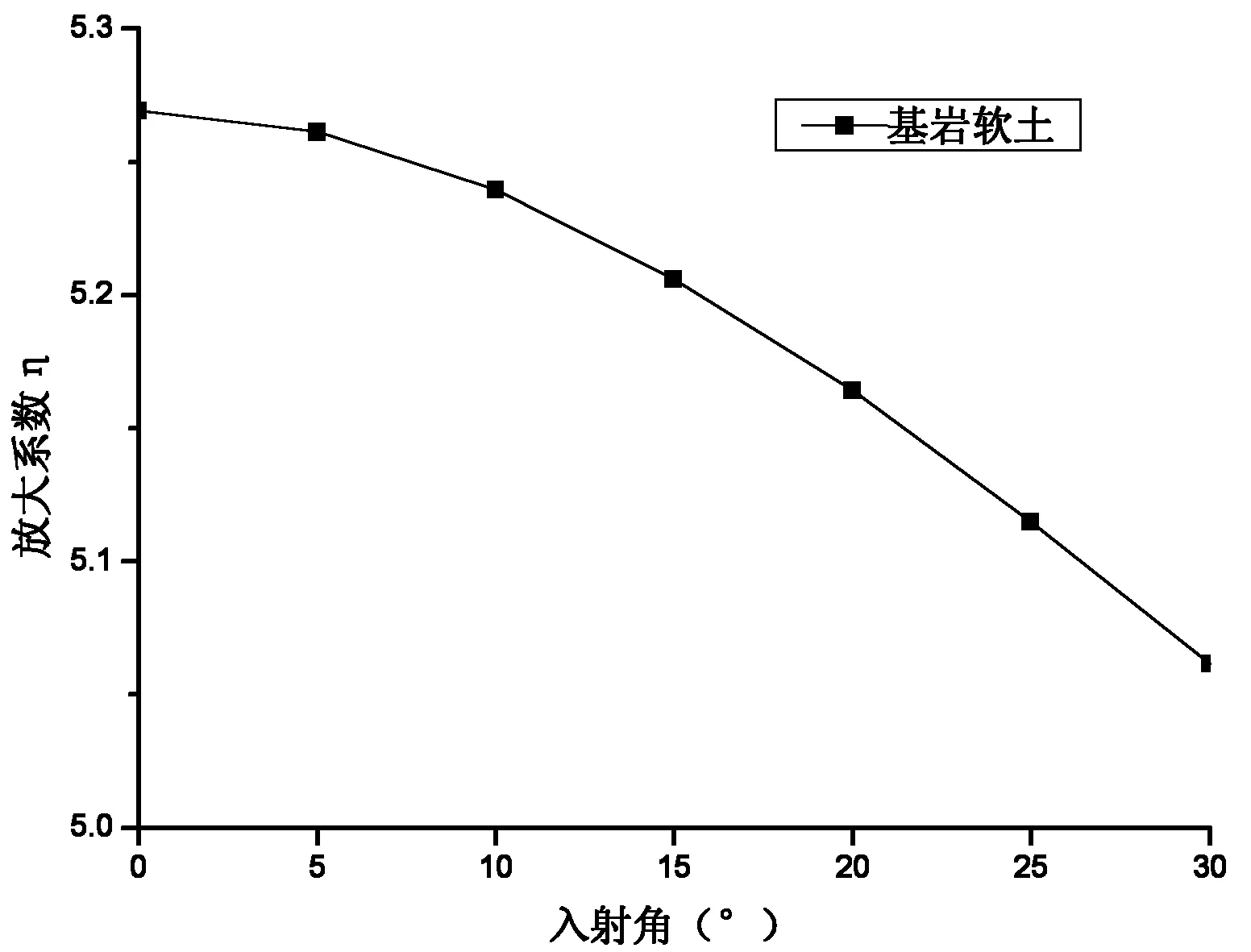

②基岩上软土层仍然会增强土层的放大作用,但是随着入射角的增大,放大系数呈现减小的趋势。

③表面软土对地面位移的放大系数在2.57到4.06范围之内,表面软土对地面位移的放大系数在5.06到5.27范围之内,可见表面软土对地面位移的放大性小于基岩上软土对地面位移的放大性。

综上所述,无论是地表软土层还是基岩软土层的存在都会增强土层的放大作用,因此存在软土层的场地进行工程建设时,需要对软土层进行置换或加固处理。

3 地震波斜入射时河谷地形对地面运动峰值的影响

3.1 河谷地形有限元模型

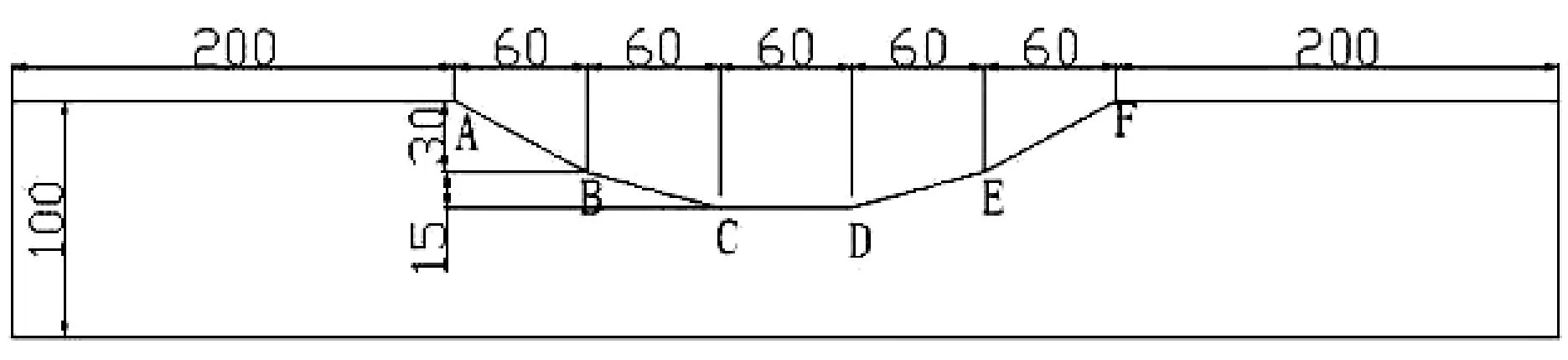

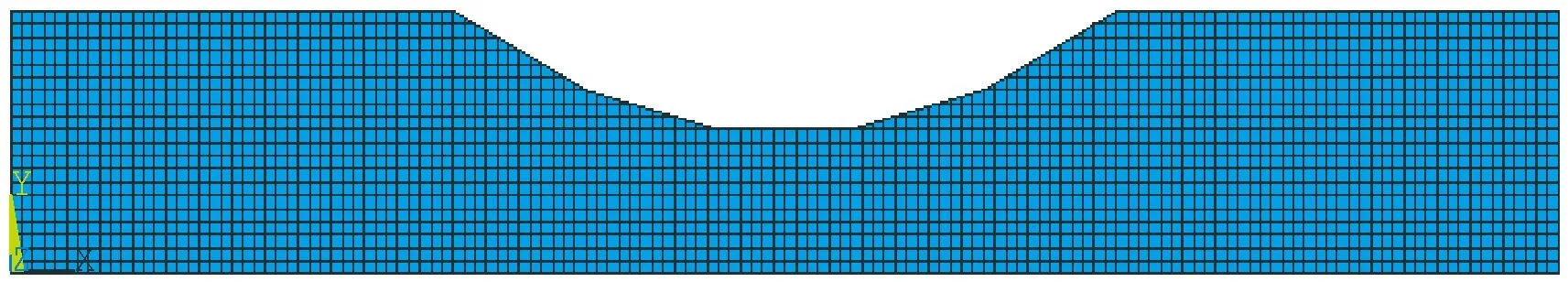

图6(a)是典型的河谷地形,河谷地形的计算区域取700m×100m。假定河谷地形为均匀的土层,土层各向同性,且河谷地形为半空间的弹性场地,河谷地形的土层材料参为:土层的弹性模量860MPa,土层的剪切波速是400m/s,土层的泊松比为0.28,土层的阻尼比为0.08,土层的重度为21 000kN/m3。河谷地形的左边界、右边界和底边界设置为一致粘弹性人工边界,河谷地形的上边界为地表的自由边界。河谷地形的有限元单元划分了5m×5m一个单元,采用有限元软件ANSYS建立河谷地形的有限元模型,河谷地形有限元离散之后如图6(b)所示。

(a)河谷地形

(b)有限元模型图6 河谷地形有限元模型

输入的地震波选用1995年的日本阪神地震波记录,如图4所示。输入的地震波为P波形式。分析河谷地形在斜入射角度分别为30°、15°和0°情况下的地震响应。

1995年日本阪神地震记录为输入地震波。假设入射地震波的波型为P波,根据编制的MATLAB人工边界等效荷载的输入程序,把图4所示的阪神地震波时程转化为人工边界上等效节点荷载时程。实现了波动输入问题转化为波源问题进行地震波的输入。定义了地面位移放大系数仍按公式(5)所示,在斜入射角度分别为0°、15°和30°的情况下对河谷地形进行有限元分析,即地面位移放大系数随着入射角而变化,相互关系如图5(b)所示。

3.2 计算结果及分析

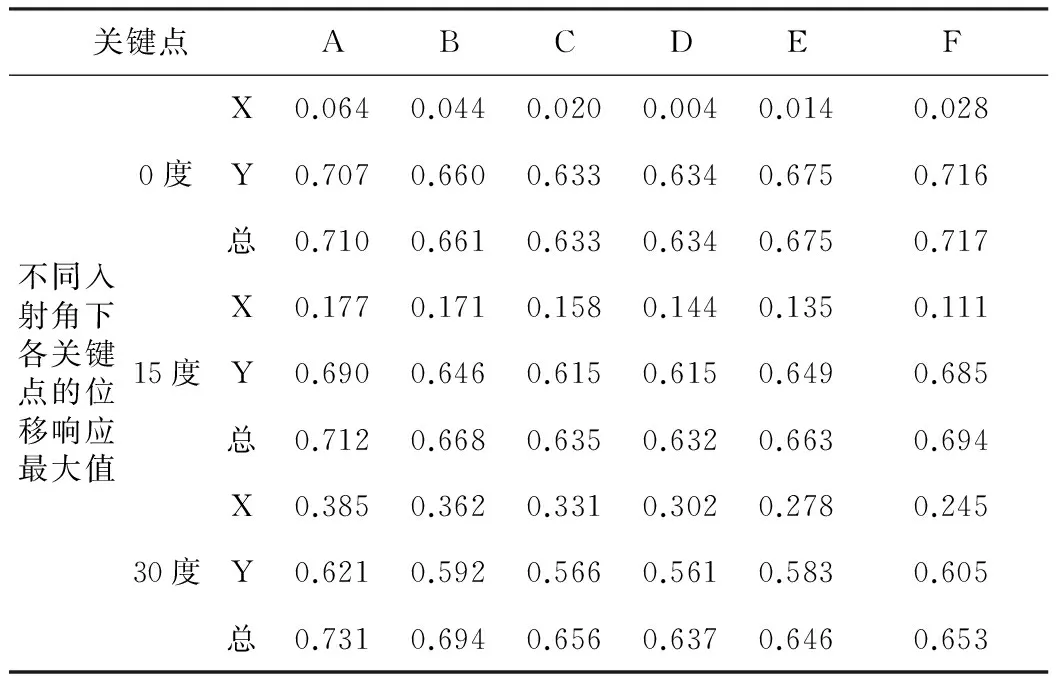

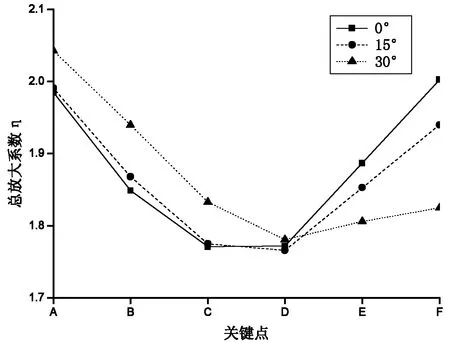

河谷地形的有限元离散模型在斜入射角度分别为0°、15°和30°的情况下地震响应。河谷地形经ANSYS有限元分析,提取斜入射角度分别为0°、15°和30°的情况下各个关键点的位移时程的极值(总位移包括x方向的位移和y方向的位移),如表2所示。提取斜入射角度分别为0°、15°和30°时,河谷地形关键点的表面放大系数,如图7~图9所示。

由表3各个关键点位移幅值可以看出,地震波斜入射角为0°时Y方向的位移反应值最大,地震波斜入射角为30°时Y方向的位移反应值最小,即随着入射角度的不断增大,Y方向的位移反应值逐渐减小。地震波斜入射角为0°时X方向的位移反应值最小,地震波斜入射角为30°时X方向的位移反应值最大,即随着入射角度的不断增大,X方向的位移反应值逐渐减大。地震波斜入射角为0°时总的位移反应值最小,地震波斜入射角为30°时总的位移反应值最大,即总的位移极值是随着入射角的增大而增大。

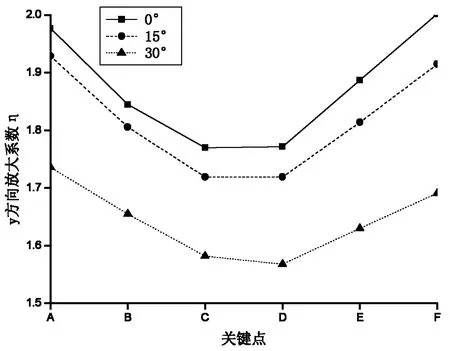

表3 P波入射河谷地形表面关键点的位移幅值

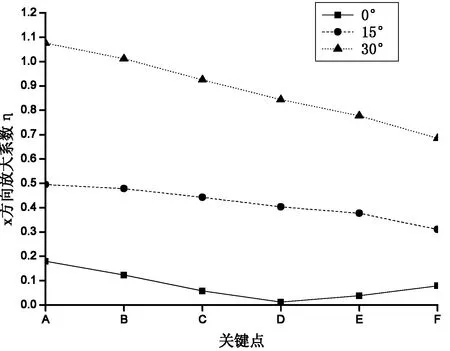

由图7可得出: 垂直入射时X方向的表面放大系数最小,斜入射角度为30°时X方向的表面放大系数最小,即表面放大系数随着入射角度的增加X方向的在逐步增大。由图8可得出: 垂直入射时Y方向的表面放大系数最大,斜入射角度为30°时Y方向的表面放大系数最小,即表面放大系数随着入射角度的增加在逐步减小,地震波相同的入射角时,河谷地形随着地面高程的增大而增大。由图9可得出:河谷地形在地表A、B和C垂直入射时总表面放大系数最小,河谷地形在地表A、B和C的斜入射角度为30°时总表面放大系数最大,即随着入射角度的增大河谷地形在地表A、B和C三点总表面放大系数逐渐增大。地震波斜入射角度为0°、15°和30°时地表点D的总表面放大系数基本相同。河谷地形在地表E和F垂直入射时总表面放大系数最大,河谷地形在地表E和F的斜入射角度为30°时总表面放大系数最小,即随着入射角度的增大河谷地形在地表E和F三点总表面放大系数逐渐增小。这说明了地形放大效应是有方向性的。

图7 P波入射时场地表面x方向放大系数

图8 P波入射时场地表面y方向放大系数

图9 P波入射时场地表面总放大系数

4 结论

(1)P波斜入射时通过分析表面软土层和基岩上软土层对地面运动峰值的影响得出:入射角的增大会增强地表软土层对地面位移峰值的放大作用,入射角的增大会减弱基岩上软土层对地面位移峰值的放大作用,表面软土对地面位移峰值的放大作用小于基岩上软土对地面位移峰值的放大作用。总之,无论是地表软土层,还是基岩上软土层的存在,都会增强土层的放大作用,因此在存在软土层的场地进行工程建设时,需要对软土层进行置换或加固处理。

(2)通过分析P波在入射角分别为0°、15°和30°的情况下对河谷地形进行有限元分析得出:随着入射角度的增加河谷地形在X方向上的表面放大作用在逐步增大,随着入射角度的增加河谷地形在Y方向上的表面放大作用反而逐渐减小,竖直Y方向的位移响应较大,最大地面加速度达到最大输入加速度的1.98倍,这说明了P波入射时,会引起相当大的竖直方向响应的绝对放大,必须给予足够的重视。相同的地震波入射入射角情况下河谷地形的地表点A、B、C、D和E的表面放大系数不同,这说明了地形放大效应是有方向性的。

综上所述,必须对地震波在局部场地中的传播和散射进行研究,以便为工程选址和建筑抗震设计提供参考。

[1] 袁丽侠.场地土对地震波的放大效应[J].世界地震工程,2003,19(1).

[2] 廖振鹏.工程波动理论导论(第二版)[M].北京:科学出版社,2002.

[3] 廖振鹏.近场波动的数值模拟[J].力学进展,1997,27(2):193-212.

[4] 谷音.结构-地基相互作用问题高效数值方法研究及工程应用[D].北京:清华大学,2005.

[5] 刘晶波,吕彦东.结构-地基动力相互作用问题分析的一种直接方法[J].土木工程学报,1998,31(3):55-64.

[6] 王艳.非一致地震动场数值方法研究及在结构动力分析中的应用[D].北京:清华大学,2007.

Dynamic response analysis of seismic site under oblique incidence

WEIYan

(Xiamen University Tan Kah Kee College, Zhangzhou 363105)

Based on the one-dimensional change algorithm and the lumped-mass motion equations of artificial boundary nodes, the seismic wave problem was transformed into the wave source problem. Using MATLAB language, the oblique incidence earthquake motion field was transformed to equivalent forces loaded on the boundary nodes, to achieve effective input fluctuations. The influence of soft soil on the ground motion peak was analyzed by using the program. By using the FEA software ANSYS and the wave input program, the influence of valley topography on the ground motion peak was analyzed. Results show: The presence of soft soil layer can enhance the amplification of the ground motion peak; the valley topography on ground motion has amplification effect, with the increase of the incident angle, the amplification coefficient of the valley topography changes.

Oblique incidence; Local site effect; Dynamic response analysis

危艳(1986.2- ),女,助教。

E-mail:254068205@qq.com

2017-04-09

U442.5+5

A

1004-6135(2017)08-0084-04