老城记忆:1980年代临沂城

李百军 徐祎 蔡华旗

近三十年来,城市的扩张与发震近乎疯狂?你还没来得及聆听路边花开的声音,转眼间身边的景象就变得面目全菲,一大片炊烟袅袅的乡村也几乎同时在地平面消失殆尽,昨天還是布衣乡野,今天说不定就光鲜革履成为城市居民,那些几十年朝夕相处的老街坊们一夜之间不知去向,代之而来的却是对门对面不相识,隔墙闻声不往来的陌生人,好像每一个人还没来得及认真地思考也没有多少的心理准备,就被淹没在城市快速堆积的高楼大厦里,似乎所有人都有一种失去地气的沮丧,有一种在看似宽阔的马路上被挤压得喘不过气来的焦灼感,作家通过文学的叙述,画家通过画笔来帮助人们回忆一座城市的过去,普通市民则通过街井与饭桌补充与衔接老城的故事。李百军却是用照相机给我们凝固了八十年代一座城市的真实景观,也是那个年代尚未蒸发难以释怀的记忆。

对于1980年代的临沂城,没有什么比这些图片更有解释力,这些国片涵盖了当时生产生活的方方面面:人民商场、东关、解放路、供销社、甚至大棚、赶集与物资交流大会,以及各种以“新华”“红星”“东方红”等命名的发廊、旅馆、电影院等,这些当年的日常,有的依然为一辈又一辈的临沂人传承并熟悉,更多的却随着城市建设的扩张而消失并逐渐被淡忘,只有在这些照片里,这些故时的记忆重新被提起。

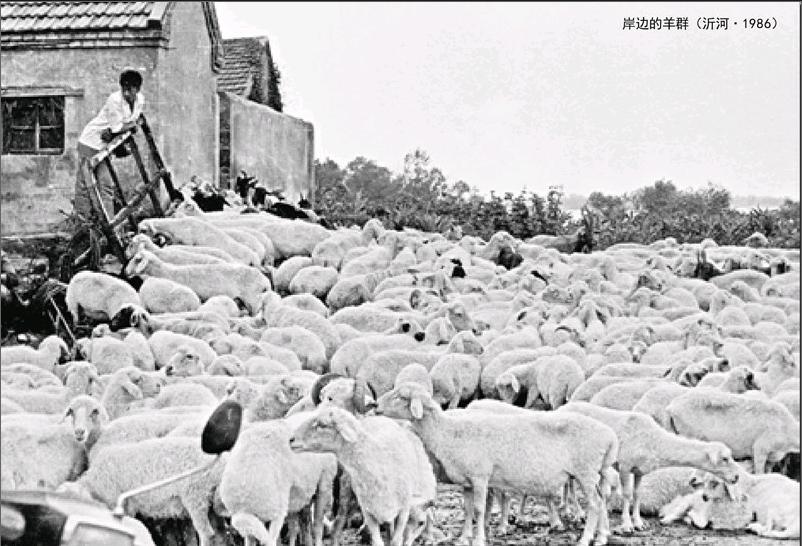

临河之城

临沂因濒临沂河而得名。沂河又名沂水,源出沂蒙山区北部牛山北麓,全长六百公里,流域面积一万八千平方公里,有沂蒙山区的母亲河之称。沂河经过沂水、沂南到临沂时,又和祊河交汇,才不至于漫延到城里去。流经临沂的沂河上有两座桥,在建起桥之前,沂河只有一个古老的渡口,据说汉朝时就有了。最早的是解放路东头的老桥,那是上世纪三十年代爱国将领范筑先在临沂当县长的时候修建的。而金雀山的沂河大桥则是上世纪六十年代才建成的。

1946年春,苏北新四军北上沂蒙与山东军区会合,陈毅将军率部驻守临沂。为避开敌机轰炸,新四军军部设在河东的前河湾村,老桥便成为唯一连接新四军军部的通道。到了八十年代,解放路东头的老桥已经很破旧了,桥面坑坑洼洼,有的地方摇摇欲坠,只有一些行人、独轮车和摩托车才能勉强通过。它又是河东几个乡镇来往于临沂城的必经之路,桥上连护栏也没有,稍不注意,就会跌落桥下。每到汛期来临,洪水漫过桥面,只露出桥边的电线杆子。有些大胆的青壮年,急着赶回家,也顾不得老人的劝阻,索性以电线杆为参照物,硬是蹬着洪水过河。有时一脚踩空,或上游一个浪头打来,立刻就卷入波涛滚滚的洪水中。那年月,每年都有好几个被洪水卷走的人。

芦花市巷

芦花市巷也可以称得上“小吃街”。巷子两边分布着一些卖百货和副食品的小门头,也有一些加工面食和熟肉下货的小作坊。这些作坊特别小,有的只够容纳一张桌子,后面就是加工熟食的大锅。别看这些摊子小,好多都是临沂的老字号。加工出来的熟食各具风味,深受市民的喜爱。家里来了客人,花上几元钱,到这里买上三、四样熟食,就是一顿极好的下酒菜。所以无论春秋寒暑,来买各种熟食的人总是络绎不绝。

有一家卖熏肉的铺子,每天上午11点上市,一大盆熏肉足有五十多斤,不到一小时就卖完了。那熏肉皮酥肉软,香味扑鼻,有一股特殊的烟熏香味,老远闻着就流口水,还能不好卖?这肉铺老板也有脾气,上午早早卖完,下午就约人打扑克,直到黑天。我曾问他,这么好卖的熏肉为何不多卤些来卖?他笑着说,他们祖上就这么干,从不贪多,他也不敢造次。熏肉从摘毛、烙皮、浸泡、水洗、腌制、卤肉和熏制等十几道工序,极其繁琐,又很累人,弄得多了,就失去了制作的耐性,熏肉的质量就难以保证了。

这窄窄的小巷子里整天是熙熙攘攘的人群,卖菜的大声吆喝着吸引顾客,相邻的莱摊也不示弱,互相拤着。还有买卖双方因为一、两分钱在讨价还价,彼此争得面红耳赤。整个巷子里吵吵嚷嚷,十分热闹。那些卖水果和点心的摊子,一直奉行着“先尝后买,才知好歹”的古训,不管买不买,顾客都可以随意品尝。我一个在玻璃厂搞摄影的朋友,没事总喜欢到这里赶集,他并不买东西,而是到这个水果摊上尝尝梨子,到那个摊子上咬口苹果,再到点心摊上吃个麻花……就这样逛上一个来回,就吃得腹饱肚圆了。

展览馆

东方红广场东面的临沂地区展览馆,是上世纪六十年代建的。那是一个充满理想和激情的年代。

刚刚经历了三年困难时期,国家拿不出太多的资金,展览馆还得硬着头皮建。只好发动群众捐款捐物,有些农民无偿地从外地拉来石料,市民也自发地参加义务劳动,在那个靠人们捐助才能搞建筑的岁月里,城里人不知道给展览馆砸了多少石子,连小学生的星期天也利用上了,才建起了这座高大的建筑。在当时全是平房的临沂城,真是有些鹤立鸡群的威风了。从“文革”开始后的几十年时间里,这里搞了不计其数的展览,它不仅见证了临沂这些年的历史,也成了临沂人民心目中文化的符号和象征。

解放路

上世纪八十年代的解放路基本分四段,从最东头的沂河到沂州路,是东关。沂州路往西至沂蒙路,马路两边全是土产杂品和白铁加工的小门头。什么水舀子、铁簸萁、煤球炉子、烟筒拐脖,以及镰、锄、钁头、锨,绳索、水桶、凉席等应有尽有。除了这些土杂门头,一些修理铺也夹杂其中,东南角就是新华书店。

从沂蒙路至临西路,是当时临沂最为繁华的商业街。道路两旁聚集了国营、集体和个体近百个商店和网点,集中了百货二店、人民商场、钟楼大厦和供销商场等单位。

上世纪八十年代的解放路就是时尚的晴雨表,好多时髦商品,流行样式,都在这些商店里最早展示。从八十年代初期的喇叭裤、蛤蟆镜,到以后流行的蝴蝶衫和鸡腿裤等都从这里流行开来。家用电器也从无到有,陆续在临沂人民商场和钟楼大厦露面,有些万元户开始骑着进口的铃木摩托车在解放路呼啸而过,引得过路行人惊诧得喊叫。路边那些理发店,一夜之间变成了发廊。以前只在画报和电影里看到的卷发女郎,也开始在临沂羞答答地露面了。紧跟着,一些大胆的女性,她们不顾男人的强烈反对,溜到发廊里,偷偷地烫个鸡窝头,引来男人一通讥诮。

上世纪八十年代,解放路最热闹的就是物资交流大会。这是因为过去物资短缺,只有逢集才能买到自己需要的东西。每逢农历十月二十五,交流大会就集中全地区的商家,商品的周全是其他集市所无法比拟的。这时的解放路两侧搭上很多临时的棚子,里面摆上货架,各种商品应有尽有。每逢此时,集市上车水马龙,熙熙攘攘,摩肩接踵。卖的最多当属布匹和日用品。那些领导了当时潮流的涤卡、的确良和尼龙绸等布料,不知诱惑了多少爱美的大姑娘和小媳妇。更多的是郊区农村的农民,全家人赶着驴车一起来,平时手头再节俭,这次也大方地买一回。

洗砚池街

洗砚池街因王羲之的洗砚池而得名。相传为晋书法家王羲之少年时学书洗砚的地方,就是原来工人文化宫西侧的池塘。据史料记载,西晋太安二年,王羲之生于琅琊临沂,并在此度过了他的幼年时期。他出身于书画世家,其父王旷善书,叔父也是当时有名的书画家。王羲之从小生活在这样的环境中,耳濡目染,颇受教益。和别的孩子不同,他从小就喜欢写字,每次练字完毕,都要到家旁边的池塘里涮笔洗砚。经日久天长的涮洗,原本清澈透明的池水,也被墨汁染黑了,留下了“池水尽墨”的千古美谈,以后人们便称此池为“洗砚池”。

三十多年前我寄宿临沂的时候,玩的最多的地方,就是位于洗砚池街的工人文化宫。这里有放电影的礼堂,有阅览室、图书室、音乐创作室和灯光球场,更好玩的还有搞美术创作的画室,我可以抽空去那里画画。当时洗砚池街很窄,在临西一路和沂蒙路之间。原来只有工人文化宫以东一段,叫五贤祠街。直到1983年,才往西开拓了新路,叫洗砚池街。现在洗砚池街和沂蒙路交汇处路西的图书馆,就是在五贤祠遗址上建起来的。过去的五贤祠,祭祀的五贤是:诸葛亮、王祥、王览、颜杲卿和颜真卿五人。据《沂州府志》记载:乾隆十六年皇帝南巡经过临沂时,写了一首赞扬五贤的诗,当地官宦引以为荣,遂在五贤祠刻诗于御诗碑,并建亭以保护。遗憾的是,这远近闻名的五贤祠,在“文化大革命”中也难逃厄运,被破坏殆尽,后来就在五贤祠的遗址上建起了图书馆。时隔几十年后,人们又在它的西边,重新修建了五贤祠。看着这仿古做旧的碑亭,心中的遗憾和悲凉无从释怀。

西郊大棚

上世纪八十年代初,人们在经历了“文革”的动荡后,安逸的日子使得一些头脑灵活的人不想再过勒紧腰带的生活,他们战战兢兢地试探着做一些小买卖。慢慢地政策越来越松了,市场管理的也睁一只眼闭一只眼,任其自由发展。随着人们生活的改善,农民手中开始有了剩余产品可以出售。而在临沂城里东方红市场和南坛等农贸市场,因为空间限制,渐渐不能满足商品交易的需要,于是在西关一片不起眼的杨树林里,自发地出现了地摊式农贸经营。随着参与的人越来越多,地摊式的买卖又不能满足经营者的需求了。西关大队就买来了水泥板,搭起了一排排賣货的架子。

西郊大棚的红火,引起了温州和宁波一带的布匹批发商的注意。那些精明强干的南方人,靠着自己灵敏的嗅觉,瞄准了临沂这块未开垦的处女地。1985年,一部分南方人在西郊的东方红旅社租了几间客房,从南方带来布匹,从事布匹批发生意。开始的时候他们将布摆在旅社门口,因为影响交通,又改在租来的客房内进行交易,他们的布匹花色品种齐全,价格又便宜,靠着他们精明的头脑和灵活的经营,很短的时间内,他们的生意越做越大。到了1987年,西关居委又筹措资金在原临沂长途汽车站北侧建起了第一个大型服装布匹批发市场,那些从事布匹批发的南方人,一下子涌进批发市场,并像滚雪球一样越滚越大,从此“西郊大棚”的名声一下子响了出去。

吃在临沂

说到临沂的吃,首先想到的是临沂的糁。曾有传说是乾隆下江南路过临沂时喝过这玩意并赐名,这些当然无从考据。不过糁的味道确实不错,我有外地的朋友来,总要带他们去喝一碗,他们也是感到味道很独特。

记得第一次喝糁是1972年冬,我去徐州路过临沂时,在东方红旅馆住了一夜,旅馆连个炉子也没有,几乎把我冻透了。天不亮我就起来了,旅馆的早餐就是猪肉糁。我没喝过这玩意,就硬着头皮要了一碗。端过来一看,后悔了。两毛钱买了一碗黑乎乎的汤,上面飘着几片薄薄的肥肉,不过一喝真觉得不错,热辣辣的胡椒真暖身子,一碗下去就浑身冒汗了。以后来临沂,糁就成了我经常的早餐。从两毛、五毛一碗到一元、两元,现在十元一碗的糁。沂州路往南、路东有一家锦华糁馆,每到凌晨3点就开门营业。我们八十年代在地区展览馆搞摄影展览,常常为了突击展览彻夜加班。干到下半夜,肚子饿得咕咕直叫,硬撑着干到凌晨3点,疲惫不堪地瘫坐在糁馆凳子上,盛上两毛钱的热糁,再啃上一大块锅饼,一夜的疲惫烟消云散,浑身上下又来了劲。

1956年公私合营后,成立了公私合营利民饭店,六十年代以后又相继成立了工农兵饭店、人民饭店和东方红饭店等六处国营饭店。这些饭店以价格低廉、薄利多销为经营方针,满足了不同层次的饮食需求,从两毛钱的大锅莱到一元以上的炒莱全都供应。至八十年代市场逐步放开之后,个体饭店就呼呼啦啦地开起来了。

坐车到临沂

在过去的千百年间,出行一直是老百姓最头疼的问题。上世纪八十年代,从沂水到临沂长途汽车票价是两元多,九十公里的路程要跑上大半天,客车是临沂地区运输公司的修理厂自己改装的,座椅就是木板上面敷了一层海绵。座椅破损后,就用稻草充填起来继续使用。就是这样的破车,每趟也是挤满了人。旅客随身捎带的各种行李,把客车中间的走道都塞满了。春秋坐车还可承受,要是赶上酷暑乘车,那简直不亚于一段炼狱之旅。

车上的男女老少都大汗淋漓地挤在一起,像紧贴在锅里的肉饼。汗液在高温的发酵下,发出像氨水一样刺鼻难闻的气味,令人窒息。光着膀子的司机,不时地抓起发黑的毛巾在身上胡乱地抹着,汗臭味弥漫了整个车厢。几个没有座位的老农索性坐在机器的盖子上,屁股被引擎盖热烘烘地烤着,脸上的汗涔涔地淌,湿漉漉地流到胸前,把汗衫湿了一大片。有位烟瘾大的,不顾司机再三训斥,掏出旱烟袋就点上了,一大团浓烟从他的口中升腾而起,带着呛人的烟味在车厢中扩散开来,烟雾呛得一些人吭吭咔咔地不停咳嗽,引来后面几个农村妇女的一阵唾骂。我比较幸运的是坐在靠近窗户的座位,虽然屁股咯得生疼,却在颠簸和摇晃中迷迷糊糊地睡着了。不知道过了多久,突然感觉有一股力量从背后把我狠狠地推了一把,我身子惯性地向前撞去。“咣”的一声,额头重重地顶在前面的座椅上,两眼直冒金星。车厢内瞬间沸腾了起来,抱怨声、叫喊声响成一片。原来,为了避让一头横过马路的黄牛,司机紧急刹车,刹车的惯性作用使很多乘客向前倾倒,有的乘客还被重重地甩离了座位。

那年月,在外地工作的人最怕年关坐车回家。春节前夕,坐车回家的人比往常增加了好几倍,客车忙不过来,就只好启用加班车。那是用解放牌卡车临时改建的,车顶用篷布蒙上,里面黑黑地不见一点亮光。旅客挤在一起,把自己随身带的行李放在屁股下当座位。就是这样的卡车也供不应求,有时要推迟好几天才坐上。车站的检票员忙不过来,只好叫旅客凭车票站好队,用粉笔在他们的棉袄上写上号码,依次等候上车。背着号码的旅客排着长长的队伍,亦步亦趋地向前挪动着,就像在监狱里放风一样,成了那时春运期间一道独特的风景。