“热力环流形成的原理”教学设计(湘教版)*

●王智嵘徐宝芳

“热力环流形成的原理”教学设计(湘教版)*

●王智嵘1,2徐宝芳3

一、课标要求

该部分内容授课1课时,课标要求为“运用示意图等,说明大气受热过程与热力环流原理,解释相关现象”。该标准旨在让学生认识导致大气运动的基本原理,为学习大气环流、天气系统及全球气候变化奠定基础。热力环流是继大气受热过程之后的一个重要原理,大气不均匀受热主要由太阳辐射的纬度差异和下垫面热性质差异引起。太阳辐射是大气根本的热源,大气不均匀受热是大气运动的主要原因,大气热力环流则是理解许多大气运动类型的理论依据。不同尺度的大气环流表现形式不同,小到城市热岛环流,大到全球性大气环流,都可用热力环流的原理来解释。所以,需要借助示意图,以大气、太阳辐射、地面这三个自然地理要素综合的逻辑关系这条主线与根据学生心理认知特点选择的归纳与演绎相结合、理论与实际联系、逻辑方法与直观方法结合的这条主线交织,解释一个原理:大气热力环流是大气不均匀受热的结果。

二、教材剖析

“热力环流形成的原理”为湖南教育出版社2015年第3版地理必修I第二章第三节“大气环境”第二个大标题“全球气压带、风带的分布和移动”第一部分内容。该部分承接对流层大气的受热过程,是“大气运动”的开篇,是学生理解大气运动的最佳切入口,主要讲述大气运动中的热力环流,这是大气运动的最简单形式。同时它位于大气水平运动之前,为学生学习“气压带和风带”、“三圈环流”等知识做铺垫,这些知识都是“热力环流”的具体体现和内容延伸,各部分内容前后关联性很强,所以热力环流奠定了整个章节的基础,起着承上启下的重要作用。从内容选择来看,该部分与对流层大气的受热过程、大气的水平运动是因果关系。但从学习方法来看,是对流层大气受热过程的延伸,对后面一节的学习方法起引导作用。所以,要让学生学会绘图、举例、运用原理,将知识由感性认识上升到理性认识,再由理性认识回归到感性认识,将教材中隐含的综合思维育人价值挖掘出来。

三、学情简析

高一学生好奇心强,对未知知识有探究欲望,但自主学习能力较欠缺,乐于在小组合作探究这样轻松的环境中学习。学生刚学的太阳辐射的纬度分布不均是必备的知识技能基础,已学初中物理知识中气压、气温、大气压强与海拔高度的关系、热胀冷缩、比热容等有助于理解该部分内容。学生未学习立体几何,空间想象力较差,故综合思维水平低,学科理念尚未形成,难以想象和理解抽象概念,难以把握对整个大气知识的思维线索,难以将大气与物理知识、大气运动与地理环境、地理知识与生活相联系而迁移应用。高一学生知识面较窄,但他们已具备捕捉、分析、应用信息规律解决实际问题的能力。学生可通过课堂观察实验现象、合作探究后尝试绘出热力环流图,可通过观看动画、阅读图片信息后比较气压大小,从而总结规律,也可通过海陆风归纳热力环流的表现形式,在教师指导下演绎出城市风与山谷风的画法,聆听歌词信息找出问题,观看M V的过程中记忆知识点,将感性认识与理性认识、逻辑方法与直观方法相结合。学生还可通过课后实验活动,激发地理学习兴趣,培养综合思维的同时,养成求真务实的科学态度。

四、教学目标

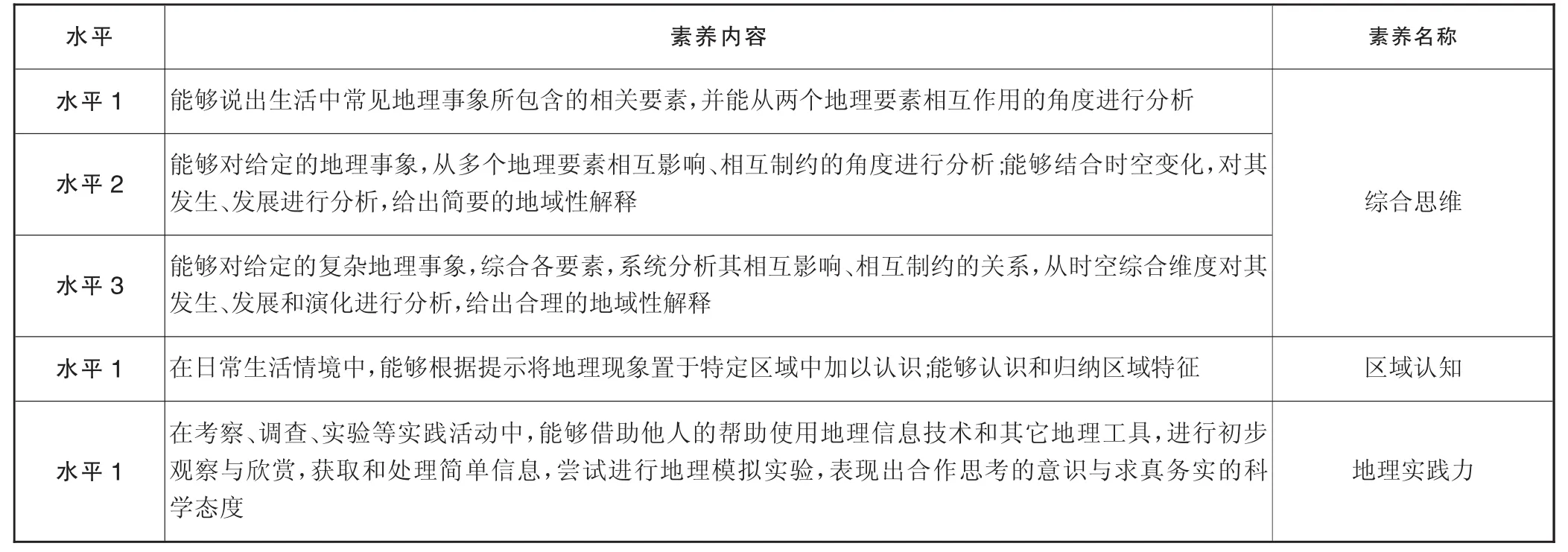

①通过知识建构和自主学习,能够说出热力环流的概念(综合思维水平1,后文均参见表1);②通过观察实验,从多个地理要素相互影响、相互制约的角度进行分析,感知热力环流的过程(综合思维水平2);通过合作探究,能够结合时空变化,绘制热力环流图,说出热力环流形成的过程,对其发生、发展进行分析,给出简要的地域性解释(综合思维水平2);③通过精讲提升,总结一般规律,能够系统分析海陆风的案例,归纳其原理,并用演绎法解释城市风、山谷风的相关现象,从时空综合维度对其发生、发展和演化进行分析,给出合理的地域性解释(综合思维水平3);在日常生活情境中,能够根据提示将热力环流置于特定区域(海陆风、山谷风、城市风)中加以认识(区域认知水平1);④在实验的实践活动中,能够借助他人的帮助使用地理信息、技术和其它地理工具,进行初步观察与欣赏,获取和处理简单信息,尝试进行地理模拟实验与设计,表现出合作思考的意识与求真务实的科学态度(地理实践力水平1)。

表1 地理核心素养之综合思维的水平划分

五、教学重难点

重点:热力环流形成的过程;运用热力环流原理解释海陆风、山谷风、城市风的形成原因。

难点:判断气压高低。

方法:地理实验法、案例分析法、小组讨论法、归纳法、演绎法等。

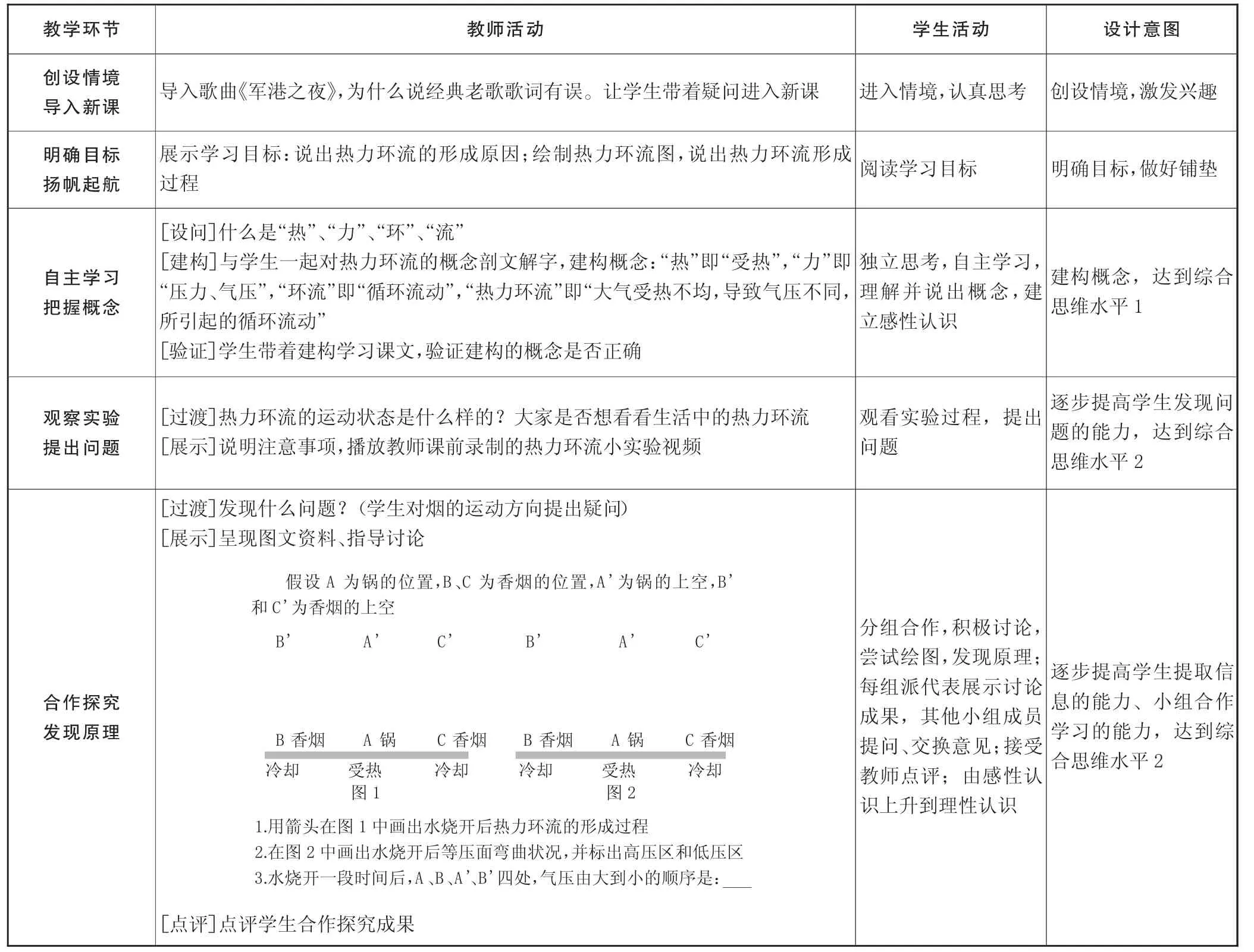

六、教学过程(如表2)

表2 教 学 过 程

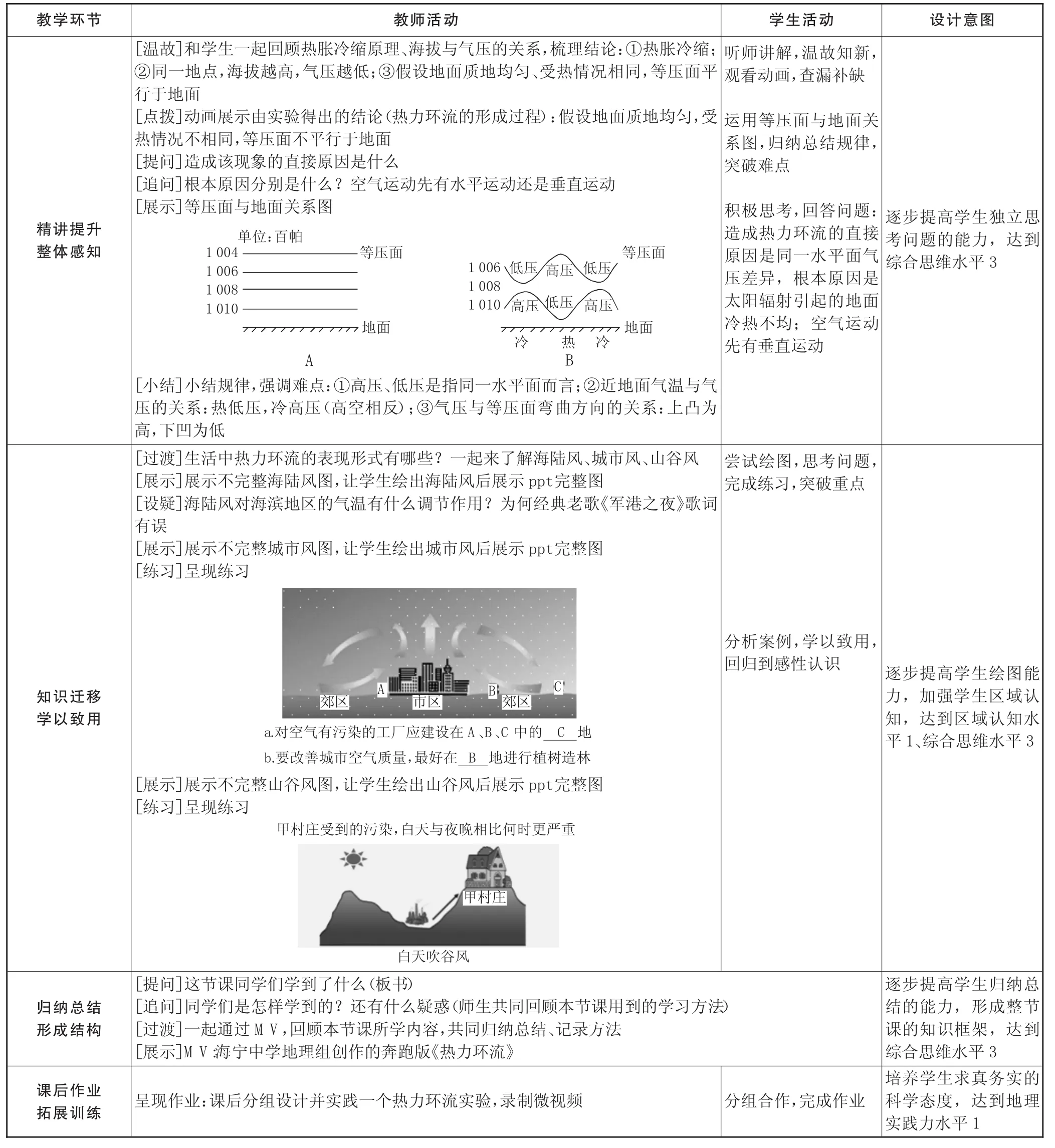

续表2

专家点评:面对地理核心素养,很多一线教师发问——教学目标的设计是否不再从知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度来写,而是从地理核心素养所包含的人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力四个方面来写?本文的教学目标做到了将三个维度和四方面统一、综合起来,展示了四个方面是三个维度的发展和提升,目标明确,达成度高。作者借助示意图、实验、案例,以自然地理要素综合的逻辑关系这条主线与根据学生心理认知特点选择的归纳与演绎相结合、理论与实际联系、逻辑方法与直观方法结合的这条主线交织,解释了热力环流原理。整个过程先学后教,学生主动提出问题,积极参与探究,做到了真学。该课的综合思维不仅综合了要素与时空,还综合了学习方法,为一线教师如何基于综合思维这一地理核心素养进行高中地理教学设计抛砖引玉。(内蒙古自治区教研所所长 刘彦泽)

作者单位:1.内蒙古巴彦淖尔市五原第一中学(015100);2.内蒙古师范大学地理科学学院(010022);3.内蒙古师范大学教师发展与教学督导评估中心(010022)

*项目来源:内蒙古师范大学硕士研究生科研创新基金项目“基于课堂实录的高中地理实验教学科学性问题案例研究”(C X J J S17107)。