英汉“听”类行为动词的语义成分及词化模式分析

陈丹红+张令千

摘 要:本文采用词化理论和语义成分分析法,着重讨论了英汉“听”类行为动词的语义成分和词化模式。研究发现,英汉“听”类行为动词在语义成分和词化模式上既有共性又有个性,该类动词的核心语义均为“听”,而区分语义则为方式、目的等;英汉“听”类动词的词化模式均可归结为“动作+X(方式、目的、态度)”。

关键词:“听”类行为动词 语义成分 词化模式

一、引言

“听”类动词是常用动词之一,可分为结果动词(英语中如“hear”,汉语中如“闻”)和行为动词(英语中如“listen”,汉语中如“听”)。前人对运动类动词的语义和词化模式研究较多(王文斌,2001),而关于“听”类动词的研究甚少。本文选取“听”类行为动词进行研究。“听”的本义是用耳朵接收声音,但“听”有各种听的方式和目的。英、汉语中均存在着许多“听”类行为动词,例如现代英语中,有“listen,hearken,audit”等,现代汉语中有“倾听、凝听、聆听”等。英汉两种语言在表示“听”的语义上有共性也有个性,同时表现出不同的语义成分、容量及偏好。本文采用语义成分分析法及词化理论来进一步探讨相关问题。

二、语义成分分析法和词化模式

(一)语义成分分析法

成分分析法是研究词汇语义的一种重要方法。关于语义分析法的提出,存在着争论。在欧洲,语义学中的成分分析法和音位学中的“区别性特征”理论有很深的渊源。成分分析法借鉴音位学中区分因素和语音区别性特征的方法,对词的意义构成也进行切分,试图找出一些普遍的语义成分用于词义的分析(束定芳,2000)。一些学者认为Hjelmslev最早使用了该方法(Ducrot&Todorov,1972;束定芳,2000)。Hjelmslev在1943年提出了词义可分的想法,即一个此项可以分解为一组更小的成分。在美国,最初提出该方法的是人类学家Goodenough(1956),这一方法最初只是人类学家用来分析不同语言中的亲属词语。随后,随着结构主义语言学的发展,语义成分分析法应运而生,并成为研究语义成分的核心方法。Bloomfield还提出了“语义特征”的术语,即语义成分,来为这最小的意义单位命名。语义成分分析法有着很高的使用价值,它更便于较精确而简便地描述词义和说明语义关系。使用该方法,就能用数量不多的语义成分给许多词下定义,而且还非常有利于比较同义词的语义成分。(王文斌,2001)

(二)词化模式

关于词化现象,各家有着不同的界定。Leech(1975)认为,词化是将某些语义成分“包合”在一起形成一个词,使之在句法上作为一个不可分割的整体来使用。Banczerow(1980)认为,对于一个较为复杂的概念,用一个词来表达,是综合式表达法,用一个短语来表达,是分析式表达法。综合式表达法是词化了的表达法。Pacard(2001)认为,词化是指一个语言材料或多个语言材料变成或被吸纳形成词项。王文斌(2005:200)认为,“词化就是指原属于横组合(syntagmatic)关系的词语自由配列成为一个固化的词汇单位,在句法上具有单独词位的功能。”但无论是哪一种界定,词化模式的本质是“语言演变中语义成分整合成词的过程及结果”。Levin和Hovav(1997)指出不同的词化模式会导致语言之间的差异。因此,动词词化模式是重要的研究课题。Talmy(1985)认为世界上所有的语言在动词语义包容方面可分为三类:1.以西班牙语为代表,动词兼表动作和路径;2.大多数印欧语和汉语,动词同时表达动作与方式或原因;3.包括北美一些印第安语言,动词同时表达物象和动作。英语和汉语同属第二类。本文对英汉“听”类行为动词的词化模式作具体探讨。

三、英汉语“听”类行为动词的语义成分分析

(一)英语“听”类行为动词的语义成分分析

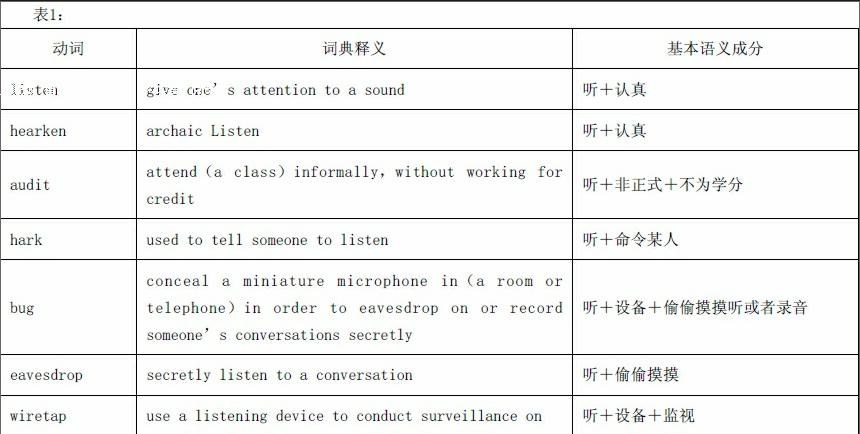

现代英语中表示“听”的行为动词有“listen,hearken,audit,hark,bug,eavesdrop,wiretap”等。这些动词不仅具有“听”的核心语义,而且还具有听的方式、目的等语义成分。本文以Hanks(1998)主编的The New Oxford Dictionary of English为工具,对这些动词的语义成分进行分析,详见表1。

由表1可见,英语“听”类行为动词除了共享“听”这一核心语义成分以外,各自具有其他不同的外围语义成分,例如听的方式、目的等。共享语义成分决定了这些动词的近似性,而外围语义成分则决定了它们的差异性。根据表中所列的语义成分分析可以发现,“listen”和“hearken”均表示“認真地听”,其词义相当于汉语中的“凝听”“聆听”;“audit”表示“蹭课”,其词义相当于汉语中的“旁听”;“hark”表示“命令某人听”,其词义相当于汉语中的“听!”“听啊”,常用于祈使句;“bug”表示“利用设备偷偷摸摸地听或者录音”,其词义相当于汉语中的“窃听”“盗听”“监听”。“eavesdrop”表示“偷偷摸摸地听”,其词义相当于汉语中的“偷听”;“wiretap”表示“用设备听”,同时还有“监视、盯梢”的目的,其词义相当于汉语中的“窃听”“监听”。

(二)汉语“听”类行为动词的语义成分分析

在现代汉语中,表示“听”的双音节行为动词数量少,且很少单独使用,而且双音节化是现代汉语的主要特点。因此我们仅研究双音节“听”类行为动词的语义成分。

现代汉语中表示“听”的双音节行为动词有“倾听、凝听、聆听、伫听、竦听、私听、窃听、偷听、伏听、觇听、壁听、妄听、倚听、监听、耸听、旁听”等,这些动词都有“听”这一核心语义,但有细微的语义差别。我们参照《现代汉语词典》进行分析,详见表2。

研究发现,汉语“听”类行为动词除了包含核心语义“听”之外,还有不同的外围语义成分。“倾听”表示“侧着头认真地听”,“凝听”“聆听”“伫听”“竦听”均表示“认真、仔细地听”,相当于英语中的“listen”“give ear to”“concentrate on hearing”或“listen carefully”。“私听”除了表示“听”,还表示“怀有私心”的目的,相当于英语中的“listen to others with selfish motives”。“窃听”“偷听”“伏听”都表示“暗中偷偷摸摸地听”,相当于英语中的“bug”“eavesdrop”“wiretap”。“觇听”除了表示“偷偷摸摸地听”,还表示“窥看”的动作,相当于英语中的“peep and eavesdrop”。“壁听”表示“倚靠着偷偷摸摸地听”,相当于英语中的“eavesdrop against the wall”。“妄听”除了表示“听”之外,还表示“随意、不认真”的态度,相当于英语中的“listen with all the insensibility of distrust”“listen with the dulled ear”。“倚听”表示“倚靠着听”,相当于英语中的“lean against the wall to listen”。“监听”表示“利用设备来听”,同时还有“监督”的目的,相当于英语中的“wiretap”“bug”。“耸听”表示“害怕地听”,相当于英语中的“listen with fear”。“旁听”表示“非正式地跟班听课”,特指蹭课,相当于英语中的“audit”。

四、英汉“听”类行为动词的词化模式

(一)英语“听”类行为动词的词化模式

经过对英语“听”类行为动词的语义成分分析,我们发现,这类动词都有“听”这一核心语义,以及方式、目的等外围语义成分。总的来说,英语“听”类行为动词的词化模式可以归结为“动作+X(方式、目的、态度)”,但每个词有各自的特征:“listen”和“hearken”的词化模式是“动作+态度”;audit的词化模式是“动作+方式+目的”;“hark”的词化模式是“动作+方式”;“bug”的词化模式是“动作+方式+目的”;“eavesdrop”的词化模式是“动作+姿态”;“wiretap”的词化模式是“动作+方式+目的”。

(二)汉语“听”类行为动词的词化模式

我们发现,汉语“听”类行为动词的词化模式同样可以归结为“动作+X(方式、态度、目的)”,具体如下:“倾听”的词化模式是“动作+方式+态度”;“凝听”“聆听”“伫听”“竦听”的词化模式均为“动作+态度”;“私听”的词化模式是“动作+目的”;“窃听”“偷听”“伏听”“觇听”“壁听”的词化模式是“动作+方式+姿态”;“妄听”的词化模式是“动作+态度”;“倚听”的词化模式是“动作+方式”;“监听”的词化模式是“动作+方式+目的”;“耸听”的词化模式是“动作+神态”;“旁听”的词化模式是“动作+方式+目的”。

五、结语

本文通过对英汉“听”类行为动词的语义成分和词化模式的对比分析发现,英汉“听”类行为动词在语义成分和词化模式上既存在普遍性又存在特殊性,“听”这一核心语义决定了该类动词的语义场,而不同的外围语义又区分了该类词中所包含的各个词;英汉“听”类行为动词表现出不同的方式和目的等,其词化模式大致均可归结为“动作+X(方式、目的、态度)”。这种方式的对比可提高英汉语言学习者在表达“听”类动词时选词的准确性和贴切性。

参考文献:

[1]Banczerowski,J.Some Contrastive Considerations about Semantics in the Communication Process[A].In Fisiak.(ed.).Theoretical Issues in Contrastive Linguistics[C].Amsterdam:John Benjamins B.V,1980.

[2]Bloomfield.L.Language[M].New York Henry Holt&Co,1933.

[3]Ducrot.O.&T.Todorov.Encyclopedic Dictionary of the Science of Language[Z].London:The Johns Hopkins Press Ltd.

[4]Hanks,P.The New Oxford Dictionary of English[Z].Oxford:Oxford University Press,1998.

[5]Leech,G.Semantics[M].London:Penguin Books,1975:188.

[6]Levin,B&M.R.Hovav.Lexical Semantics and Syntactic Structure[A].In S.Lappin(ed.).The Handbook of Contemporary Semantic Theory[C].Oxford:Blackwell Publishers L td,1997.

[7]Pacard.J.L.The Morphology of Chinese:A Linguistic and Cognitive Approach[M].BeiJing:Foreign LanguageTeaching and Research Press,2001.

[8]Talmy,Leonard.Lexicalization Patterns:Semantic Structure Inlexical Forms[A].In T.Shopen.(ed.).Language Typology and Syntactic Description 3:Grammatical Categories and the Lexicon[C].Cambridge:Cambridge University Press,1985.

[9]Ward H.Goodenough Componential Analysis and the Study of Meaning[M].Source:Language,Vol.32,No.1(Jan.-Mar.)Linguistic Society of America,1956.

[10]罗思明.英汉“缓步”类动词的语义成分及词化模式分析[J].外语研究,2007,(1).

[11]束定芳.现代语义学[M].上海:上海外语教育出版社,2000.

[12]王文斌.英语词法概论[M].上海:上海外语教育出版社,2005.

[13]王文斌.英语词汇语义学[M].杭州:浙江教育出版社,2001.

[14]王文斌,周慈波.英汉“看”类动词的语义及词化对比分析[J].外语教学与研究,2004,(6).

[15]现代汉语词典[Z].北京:外语教学与研究出版社,2002.

(陳丹红 张令千 浙江宁波 宁波大学科学技术学院 315212)

现代语文(语言研究)2017年7期