第二章 愤怒中的欢乐

郭忻杪

3.

我的姐姐佩吉·卡尔,她总说,我从一出生,哭声中就好像夹杂着愤怒。小时候,我喜欢运动,第一次接触篮球,就感觉这玩意不错。且每次玩的时候,还都会跟人打架,自己则乐在其中。

中学时,一场很重要的篮球比赛,时间所剩无几,我们领先两分。对方的进攻回合,他们持球人是名七年级生,我负责防守。几乎想都没想,就在他启动一瞬间,我用自己硕大的屁股狠狠撞了过去,他飞出界外,重重摔在地上。当然,裁判吹罚我犯规,不过我不在乎。比赛重新开始,还是他持球,当我又一次瞪着凶狠的眼神准备扑过去时,能明显感觉到这哥们心怯了,躲闪中,自己居然将球运出界外。紧跟着,终场哨音响起,我们赢了。

在我的家乡,宾夕法尼亚州斯维斯韦尔,我敢说这种事情每天都会发生在每块球场上。

斯维斯韦尔是个小镇,它离匹兹堡很近,只有九英里路程,我的家,则在一个锅炉厂旁边。每天上学放学,锅炉厂是必经之路,正因如此,很多朋友都开玩笑,说我是在“烟熏火燎”中长大的。但其实,这家锅炉厂,它可一点都不简单,是斯维斯韦尔当地标志之一,很多家住在它附近的孩子还都以此为荣,我也是的。

此外,斯维斯韦尔赖以成名,还有个原因,是迪克·格罗特住在那里。格罗特曾在海盗队(匹兹堡海盗,MLB球队)短暂打过一段时间,帮球队1960年赢得世界大赛冠军,大学时是杜克的全美最佳阵容球员。杜克与北卡,向来势不两立,不过格罗特却是少数我非常尊敬的杜克人之一。

我痴迷比赛,正是开始于斯维斯韦尔。在家附近的一幢房屋后面,有个带围墙小巷,非常适合打手球。我记得自己第一次去那里,母亲的父亲,也就是帕特森姥爷,向我展示该如何打手球。我至今仍记得,他当时用的是个网球,后来偶尔也用棒球。

在三年级和四年级之间的夏天,我们一家沿罗迪路(亦称791公路),向北搬迁了几英里,搬到宾山。就像所有匹兹堡郊区一样,小镇周围全是茂密森林,丘陵几乎跟旧金山一样多。唯独,这里没有旧金山湾和金门大桥,取而代之的,是阿勒格尼和蒙贡加拉河,外加至少29座桥梁,包括罗伯托克莱门特大桥(得名于海盗队前传奇球手罗伯托·克莱门特)。如果你想要看到舒适的地平线?那一定不会喜欢匹兹堡,尽管这里曾多次被评选为全美最宜居住城市。很多人都说这地方冬天太冷了,每年还必定会有几次暴风雪。有车的人家,雪地胎是必备品。

在这里生活了近十年时间,留下太多难忘回忆。后来,2000年9月,因我就读的高中将要退役我球衣,我返回宾山。开车经过老街,偶遇高中女友罗斯玛丽·佩拉……我二十多年没见过她了,自己早已是个年近半百的老头。她呢?看起来还不错,我们简单寒暄了几句。

跟佩拉分别后,多少往事瞬间涌上心头,那种奇怪的时间感,就像超速行驶的轿车外风景般,一件件匆匆闪过。回想那些年,我生活在一个小小世界里,封闭在山丘、河流和高中运动所组成的圈子内。每天放学,跟佩拉都会有一段短暂相处,是最惬意时光。送她回家后,自己再回到那個跟父母、姐姐一起居住,曾经可能是木材加工厂工人所住的房子内。

像南大街其他红砖房子一样,那狭窄的三室一卫有个很破旧、空间很小的院子,一顶铝制遮阳篷遮挡着前门。随时间流逝,遮阳篷和屋顶上的木瓦已极度脏污破旧,但听老人讲,就在半个世纪前,一切还都是崭新发亮。毕竟,匹兹堡曾经是世界钢铁生产领头羊,鼎盛时期人口为现在两倍还多。

只可惜,我不是地地道道的匹兹堡人,家谱根源在德国和威尔士。父亲跟我讲,“卡尔”一家于19世纪中叶从巴伐利亚迁至威斯康星。起初做的,就是大家都会想到的采煤、开货运列车,闲暇时,聚在一起喝喝啤酒,便已经觉得很奢侈了。

而我的父亲约瑟夫·卡尔,他成年后进了家视听机制造厂担任服务代表和维修人员,父亲可以修任何东西,最拿手又当属手摇式复印机。年龄在50岁以上的读者可能都会知道,就是那种很便宜的,在纸上能复制图像的油印机。学校这种机器使用量极大,我还记得复印试卷时,会有紫色墨水的甜甜气味飘出。

至于我母亲,福尔梅·伊迪丝·帕特森,她学历很低(十年级就从高中辍学),但却非常强烈地认为获得A等成绩至关重要。姐姐佩吉会定期交上A等成绩单,所以母亲希望我也能如此。当没能做到时,她从不会掩饰失望,并用羞辱责备式教育方式,一遍遍施加在我身上。男孩子在长大过程中,总想更多吸引母亲注意,只是我做的好像还远远不够——除了体育方面,根本鲜有亮眼表现。当然,我知道,妈妈在跟外人提起我时,依然很自豪。可不知为什么,就是不能或不愿轻拍我的头,以示一丝鼓励。她所传达的信息向来很明确:乔治,你本可以做得更好,可以做得更多的。也许,她认为吝于赞许对我很有好处,这点跟我想的完全不一样。如果我是她,一定会尽力对孩子表达最真实情感,而绝不会放在心里不说出来。

那在姐姐眼里,我又是个什么样的弟弟呢?曾经一度,她在自己卧室的门里面特意装了把锁,为的就是不让我进去。

4.

我在学业上成绩总是B,体育却总是A,参加田径运动(短跑接力队主力)、校篮球队,棒球打得也不错。一开始,自尊让我在棒球场上只打游击手,不打其他位置,而且必须第三个击球。我喜欢干扰对手,能把球击到各个位置,还会上垒、偷垒。高中教练因此给我开了偷本垒绿灯,这成为比赛中一个目标。后来有一次,当目标终于实现,我竟居然判断错了击数……这使得我队击球手挥棒,差点要了我的小命,所幸最后安然无恙。

此外,宾夕法尼亚,还是个橄榄球之邦。我从小便是个强壮的孩子,擅交际,所以为什么不去打橄榄球呢?其实也打过,在新人队当了一年四分卫。但自我保护本能太占上风,Y字进攻阵型中,四分卫更多需要在场上跑动,而不是投掷。我总想着,可不能在一场比赛中被先起跑的那些对手边卫、线卫撞倒几十次,秋天,篮球赛季还等着我呢。在那块战场,轮到我可以去撞任何人。

成长的时光,我还常年爱着海盗队——当他们1960年赢得世界大赛冠军时,也拥有了整个斯维斯韦尔地区。克莱门特,在格罗特身边,那一年击打率0.314,接住了右外场每一个球,是我心目中又一完美英雄,可惜1972年,在搭机前往尼加拉瓜赈灾途中不幸坠机身亡,年仅38岁。相比棒球,匹兹堡的篮球和橄榄球运动开展稍显逊色,篮球队比较著名的只有风笛者(原ABA联盟一支队伍),出了名后来入选名人堂的球员康尼·霍金斯(职业生涯场均18.7分,五次入选全明星)。不知为什么,篮球在这就是没法成為最流行。待到17岁上下,我将目光投向NBA,发现雷德·霍尔兹曼、威利斯·里德、沃尔特·弗雷泽、比尔·布拉德利这些名字同纽约连在一起,他们的传球游戏在我眼里简直如同魔术一般……对了,那支球队还有菲尔(杰克逊)呢,是替补前锋。由此,篮球逐渐取代棒球成为我心目中第一运动,并且,和朋友亚提·巴尔、唐尼·威尔逊一起约定,要在高三前赢得州冠军。

我们计划在夏季,通过每天打球来实现这一目标。当父亲问我暑假要干些什么时,我跟他说,要去提升技能,下一学年会有更好机会赢得大学奖学金,那不比在丘吉尔谷乡村俱乐部做球童或割草坪有意义多了么?感谢上帝赐予我天生一副伶牙俐齿,父亲同意了。

金属网、双框、好像遭猎枪射击般满是锈迹的白漆篮板、开裂的沥青地面及篮筐下水洼地,我们林顿高中,学校行政大楼附近的球场看起来真糟。此前无数个冬天,我曾在这里铲雪,顺便戴着手套练练投篮。夏天,夜晚与富有的白人孩子或下城区贫困黑人孩子一起打球。我爱有关篮球的一切,从比赛纯粹性到赛后黑樱桃饮料。待到成年,Post-HoopsHops(啤酒名)尝起来更棒了,那是种只在匹兹堡,要避免喝多,却又每每不舍得放下的味道。

我们高中校队,主打三后卫阵型,防守始终采取紧逼态势。尽管没有拿到州冠军,但绝大多数比赛,绝大多数时间是赢的,平均每场得分超过80,在那个没有三分线,且比赛时间只有半个小时的年代,相当不错了。我记得每个有比赛的夜晚,体育馆里总是挤满球迷,空气中情绪高涨到令人难以呼吸。教练迪克·米塞尔特,他是位战术大师,同时也是位咆哮者,正是他的强硬深深吸引我。几乎所有攻防回合,迪克都要求我们寸土必争。当然,这导致那些年赛场争斗频发,其中一次,一个叫格文、踢足球的家伙,在自己学校一名球员被吹犯规后,居然挑衅。结果,我和唐尼带头,几个人一起,一拥而上。

没记错的话,那是1968年。接下来,我们打的两场比赛对手都是威尔金斯维尔队,比赛在白天进行,体育馆空空当当。

还有一次,客场击败另一个对手北布拉多克,他们的球迷在我们大巴开出停车场时,居然用石头进行袭击。不仅如此,每每去到客场都会跟随我们的学校大篷车,也受到了袭击。

一切都因为,我们是支顶尖球队,难以被击败,五位先发还都获得了甲级高校篮球奖学金。

高中毕业,我得从大约100所学校中进行选择。不想留在家附近了,不过,匹兹堡大学主帅蒂姆·格古里奇,他浑身散发着对比赛的热情,真让人着迷。

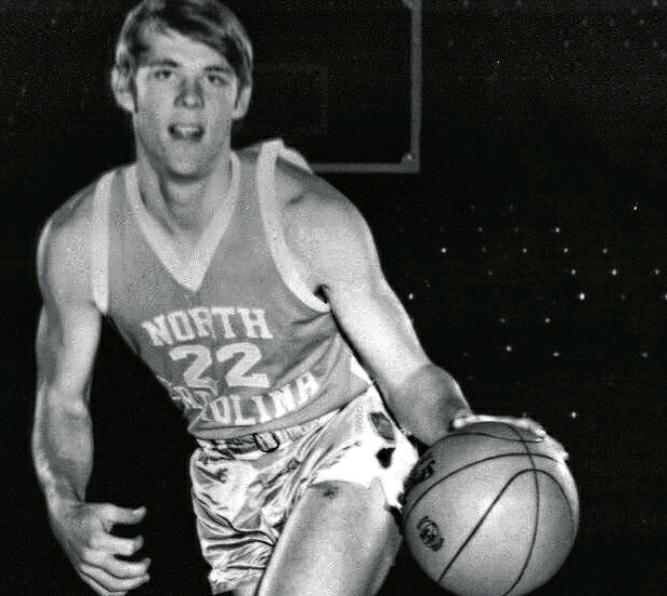

首先考虑的,是普林斯顿大学、爱荷华大学和大西洋沿岸国家运动联合会学校。常春藤联盟和十大联盟,远不像ACC那般对我有吸引力,因为我认为ACC大学篮球在国内办得最好。他们的比赛很多都在电视上直播,教练也家喻户晓,例如南卡罗来纳大学弗兰克·麦圭尔、马里兰大学莱夫特·德里塞尔及北卡罗来纳大学迪恩·史密斯。这个联盟还有另一特色,每每到赛季收官,一支球队可能25胜0负,但却在最后一场定胜负关键比赛中失败,进而无法参加NCAA锦标赛。在ACC,压力和兴奋情绪能集中得以释放,所以我想成为它一部分。我前往南部和东部开启校园考察之行,在马里兰,德里塞尔教练拍着我的肩膀,说如果我来,定将成为赢得比赛关键,类似情景在其他几所学校也出现过。我会去看球队训练,看竞技场,也许还有运动员宿舍,足球比赛,等等。

到了晚上,则是雷打不动的派对时间,看看这所学校到底有多少漂亮女生……