劳动力供给变化会影响中国工业企业的生产率和利润率吗?

周 末,高方澍,张宇杰

(1.对外经济贸易大学 国际商学院,北京 100029; 2.中国人民大学 汉青经济与金融高级研究院,北京 100872; 3.对外经济贸易大学 金融学院,北京 100029)

劳动力供给变化会影响中国工业企业的生产率和利润率吗?

周 末1,高方澍2,张宇杰3

(1.对外经济贸易大学 国际商学院,北京 100029; 2.中国人民大学 汉青经济与金融高级研究院,北京 100872; 3.对外经济贸易大学 金融学院,北京 100029)

随着计划生育政策效果的逐步显现,我国的劳动力供给趋势迎来了拐点。这种长期趋势的变化正在对微观企业绩效和行为产生越来越显著的影响。同时,这种长期影响也正在改变中国的经济增长方式。文章试图将劳动力供给因素纳入ACF和DLW微观企业绩效分析框架中,进而检验企业所在县级地区的劳动力供给对当地企业绩效的影响及作用机制。实证结果发现,本地劳动力供给增长速度下降对微观企业绩效的冲击在10年前已经显现:1.由人口控制政策带来的劳动力素质提高确实可以提升本地企业全要素生产率,但会降低经济利润率;2.劳动力供给变化对于企业全要素生产率和经济利润率的影响在全国不同地区存在差异,东部地区的企业更早地受到了劳动力供给变动的冲击;3.劳动力供给变化主要以“劳动力成本”为中介,进而对生产率和利润率起到不同的作用,以“劳动力成本”为中介的传导机制会在劳动力供给不足的情况下提高企业生产率、降低经济利润率。文章的研究对于应对日益严峻的人口结构转型压力、转变经济增长方式具有重要的启示作用。

劳动力供给;全要素生产率;经济利润率

一、引 言

中国的改革开放进程伴随着大量农村剩余劳动力向城市制造业部门转移。由于人口基数庞大,在很长一个时期中,中国的经济增长都在一个近似“劳动力无限供给”的状态下运行(姚洋和余淼杰, 2009)。学界对于区域经济增长、企业利润和绩效的关注焦点往往集中于融资(Loughran和Ritter, 1997; Andr等, 2004)、技术(Hall和Mairesse, 1995; Belderbos等, 2004)、出口(Melitz, 2003; Bernard等, 2006; 李春顶和尹翔硕, 2009; 李春顶和赵美英, 2010; 余淼杰, 2010)、政治关联(Fan等, 2007; 田利辉和张伟, 2013)、所有制(Griliches, 1986; Palia和Lichtenbergb, 1999)、市场(Baker和Bresnahan, 1988; Nickell, 1996; Keller和Yeaple, 2009) 等要素方面,很少将作为宏观要素的人口要素(劳动力供给变化)与微观企业绩效结合起来。然而,经过30年高速发展,我国的劳动力供给变动表现为长期趋势的变化,在短期内难以逆转,*《中国统计年鉴2016》公布了2015年全国1%人口抽样调查数据,我国育龄妇女总和生育率仅为1.05,远低于代际更替的标准2.10。这一数据结果也得到了中国人民大学《中国综合社会调查》的支持。调查显示,中国育龄妇女平均理想子女数量为1.78,远低于严重少子化的日本(2.53)和台湾(2.2),这两个国家和地区的总和生育率分别为1.37和1.18。同时,全国妇联发布的《实施全面两孩政策对家庭教育的影响》报告也显示,53.3%的家庭明确表示没有意愿生二胎,不肯定的比例为26.2%。这一系列数据都反映了中国人口结构变动趋势在短期内难以改变,由此而产生的劳动力供给变动将对中国企业产生长期深远的影响。我国企业也将面临劳动力供给变化的长期影响。因此,我们亟须了解以下几个方面的问题:劳动力供给变化是否会对微观企业产生影响?这种影响究竟有多大?劳动力供给变化是以何种机制影响企业生产率和企业利润的?回答这些问题,将有助于应对日益严峻的人口结构转型压力和转变经济增长方式。

已有的文献多从宏观角度考察人口年龄结构的影响,如Fair和Dominguez(1991)检验了美国的人口年龄分布对宏观经济指标的影响,Higgins和Williamson(1997)考察了年龄分布对国家储蓄率和经常账户的影响,Bloom和Williamson(1998)的实证研究发现人口年龄结构转型改变了劳动力供给,进而对东亚经济奇迹有重大贡献。Lindh和Malmberg(1999),Feyrer(2007)通过国别研究,发现劳动人口结构,即劳动力供给情况会影响全要素生产率。国内的研究多采用“人口年龄结构——产业结构——经济增长”的宏观架构来研究人口变动所造成的劳动力供给问题与宏观经济增长之间的联系(刘伟和李绍荣, 2002; 孙皓和石柱鲜, 2011; 中国经济增长前沿课题组等, 2013; 汪伟等, 2015)。在这个过程中,整个区域经济体的所有企业被放在一个黑箱中。劳动力供给变化对微观企业的影响往往只能隐藏在纷繁变动的宏观数据中,难以直接观测到稳健的结论(Feyrer, 2007)。

导致这一问题的原因主要有几个方面:(1)难以得到劳动力供给变动对企业绩效影响的反事实潜在结果(PotentialOutcome)(Shadish等, 2004),即当劳动力供给真的发生变化的时候,我们很难找到类似企业在劳动力供给不发生变化时的绩效作为对照组。这个问题在微观企业绩效的研究过程中会导致类似霍桑效应的隐藏偏差(HiddenBias)(Rosenbaum, 2002)。(2)企业微观绩效的测度存在困难。主流的DEA方法只能评价企业的相对技术效率;同时因为不包含误差项,因而在确定前沿的过程中把无效率的部分全部归因于技术无效率,容易在投入或产出数据不准确的时候得到偏差很大的结果。(3)仅仅使用全要素生产率或者技术效率作为衡量企业绩效的指标。全要素生产率在面对投入要素价格变动时,仅仅能捕捉投入要素比例变动带来的影响,而价格对于成本的直接冲击却难以捕捉,因此会带来偏颇的结论。(4)劳动力供给因素的先决性,即当期的经济指标是由20年前的人口因素(如人口出生率、婴儿死亡率等)决定的,而之前的因素往往无法被准确观测。(5)时间序列上的波动,比如婴儿潮等事件会影响未来的劳动力供给,使包含这些事件的面板数据难以利用(Feyrer, 2007)。

为了解决上述问题,我们的主要创新之处在于,将宏观的县级区域地理坐标和人口信息作为企业经营环境变量纳入微观企业绩效分析框架当中,在一个狭小的地理区域内精准测算劳动力供给变动对企业绩效的影响,避免了常用的省级层面数据带来的干扰。我们应用2007年国有及规模以上工业企业数据,配合企业的地理坐标信息,按照最新的ACF(Ackerberg等, 2015)和DLW(De Loecker和Warzynski, 2012)算法计算每一个企业的生产率和经济利润率,在控制内外部因素后,将人口因素纳入微观绩效分析框架。此外,另一个创新点在于,我们利用“计划生育红旗县”指标人为构建了田野实验,用于检验劳动力供给变动对企业的影响。本文同时采用企业的全要素生产率与经济利润率作为衡量企业绩效的指标,用企业的全要素生产率捕捉劳动力数量变动导致工资率变动带来的投入比例变动,用企业的经济利润率衡量企业投入比例变动和成本冲击带来的共同效果。

本文的边际贡献在于用实证模型证实了之前基于部分新闻事件的猜测以及国内学术界理论模型推导的结果,即由计划生育带来的劳动力供给变动在10年前已经开始影响中国制造业企业的绩效,尽管在报告期间,“民工荒”对于企业经营的影响还没有完全进入公众的视野。更进一步,我们发现:1.由人口约束带来的劳动力供给变化可以提高当地企业生产率,但是这种生产率的提高并不会提高当地企业的经济利润率,相反劳动力供给减少会显著地降低企业的经济利润率。上述发现被我们称之为“人口约束的生产率悖论”。2.东部地区劳动力供给变化对企业生产率和经济利润率的影响强于全国,而这一影响在西部地区则较弱。3.我们认为无论是“人口约束的生产率悖论”还是“劳动力供给对企业影响的区域分化”,可能都与区域劳动力成本的变动有关。我们进一步检验了劳动力成本的两种中介机制:“劳动力供给→劳动力成本→企业生产率”和“劳动力供给→劳动力成本→企业利润率”。我们发现,劳动力供给减少确实会显著地提高劳动力成本,但是劳动力成本的增加却会提高企业全要素生产率。

本文剩余部分结构如下:第二节构建实证模型框架;第三节介绍数据的来源与变量的计算过程;第四节报告并分析了劳动力供给变化对企业全要素生产率影响和劳动力供给变化对企业经济利润率影响的实证结果;第五节检验劳动力成本传导机制与生产率悖论;第六节是结论与启示。

二、实证模型框架

Williamson(2000)提出了EIGR四层次理论框架,包括“嵌入(Embeddedness)——制度环境(InstitutionalEnvironment)——治理制度(Governance)——资源配置和雇佣关系(ResourceAllocationandEmployment)”四个层次。在这一框架里,影响企业行为和绩效的因素主要被涵盖在制度环境和治理制度这两个层次中。遵循这一研究框架,部分学者考察了贸易自由化(Pavcnik, 2002)、企业集聚(Combes等, 2012)、竞争政策(Buccirossi等, 2012)等不同因素对企业绩效的影响。

在EIGR研究框架基础上,我们首先采用全要素生产率来衡量企业绩效。全要素生产率是企业产出中没有被已知的投入要素,如劳动力和资本所解释的部分(Comin, 2010)。包括技术、组织及制度、需求波动,甚至测量误差等因素对企业产出的影响(Hulten, 2001)。已有研究表明,在全要素生产率所包括的因素中,内部组织及制度、技术等要素均会反映企业的长期绩效(郑京海等, 2002; 金祥荣等, 2008)。这其中一个重要的问题在于,计划生育政策会引起劳动力供给的长期变动趋势,这种长期变动是否会给工业企业的内部组织制度、技术甚至长期需求等方面带来全面的影响和变化呢?

本文将计划生育和劳动力供给因素纳入影响企业生产率的制度环境中,并加入企业环境变量作为控制变量。除外部环境因素以外,Bernard等(1995)、Melitz(2003)、Bernard和Jensen(2004)在研究中将企业规模、企业资本密集度等企业异质性因素加入模型设定。在借鉴前人研究的基础上,本文同时在模型中加入企业异质性变量以控制企业异质性,并构建如下实证模型:

TFPi=β0+β1popi+βγγi+βηηi+εi

(1)

其中,企业全要素生产率TFPi为被解释变量;popi为衡量劳动力供给的解释变量集;γi为企业异质性控制变量集,各变量具体构建方法如下:

(一)企业生产率

全要素生产率(TFP)的计算方法主要有数据包络分析(DEA)和随机前沿分析(SFA)等。在此基础上,Ackerberg(2015)改进了OP(Olley和Pakes, 1996)、LP(Levinsohn和Petrin, 2000)方法,提出了ACF模型,以非参数方法估计企业全要素生产率。

(二)劳动力供给

在某一区域内实行严格的计划生育会降低该区域这一时期的出生率,对未来劳动力供给产生长期影响。我们采用1986年计划生育红旗县哑变量(flag)分离出计划生育政策更严格的区域。1986年“全国计划生育先进集体、先进个人表彰大会”评选出31个全国计划生育红旗单位,代表了每个省份在20世纪80年代初执行计划生育最严格有效的地区和机构,去掉其中的机构和行政团体后,剩下的红旗单位共涵盖112个县级区域。计划生育红旗县与周边地区相比,其他条件相同或类似,仅存在人口政策引起的人口出生率差异。计划生育红旗县分布范围并不局限于改革开放初期享有政策红利的东南沿海地区,也不局限于当地比较发达的经济中心和省会城市。相反,计划生育红旗县在中西部地区的每个省,甚至少数民族地区都有分布。各省份计划生育红旗县中既有相对贫困的地区,也有相对落后的地区。它们的共同点在于,其1985年的人口出生率都大大低于所在省份的平均人口出生率。

因此,计划生育红旗县更多地反映了人口出生率方面的相对差异,而较少地反映了其他因素的影响。引入计划生育红旗县哑变量构成了一个近似受控实验的体系,便于我们研究劳动力供给变动造成的后果。在此基础上,我们纳入劳动力占比(labor)和劳动力迁移(move)两个变量,共同作为衡量劳动力供给变化的补充。

(三)控制变量

企业异质性控制变量包括以下七个部分:(1)是否为劳动密集型(labin);(2)是否为出口企业(export);(3)企业相对规模(scale);(4)企业资本密集度(capital);(5)是否为加工贸易企业(trade);(6)企业市场势力(market);(7)国有经济控股类型(stadum)。企业外部环境控制变量包括以下三个部分:(1)要素扭曲程度(factor);(2)企业所在县人均GDP(gdp);(3)企业集聚程度(agglo)。

三、数据来源与计量结果

本文数据来自“2007年全部国有及规模以上非国有工业企业数据库”(下称“工业企业数据库”)、“第五、第六次人口普查数据”、《全国地市县财政统计资料》。其中,“工业企业数据库”涵盖了全部国有及年销售额500 万元以上的非国有工业企业,“第五、第六次人口普查数据”包含2000年和2010年全国两千多个县级区域的各类人口指标,《全国地市县财政统计资料》包含全国两千多个县市区旗的财政决算数据。*由于篇幅限制,描述性统计无法单独列出,如有需要可以向作者索取。

本文的实证模型受内生性问题影响较小,一方面这是因为我们采用企业生产率作为被解释变量,企业所在县级区域的劳动力供给变量作为解释变量。单个企业难以对其所在县级区域劳动力供给变化产生影响,这避免了同时性造成的内生性问题。另一方面,我们控制了企业异质性和企业外部环境,减少了遗漏变量偏差。因此,我们不需要额外的工具变量和正交条件。本文利用STATA14软件,采用GMM方法估计模型参数。详细结果如下:

(一)劳动力供给对全要素生产率的影响

表1给出了是否为红旗县(flag)对全要素生产率(TFP)影响的回归结果。其中,第1列包含全国企业样本,第2列包含东部地区企业样本,第3列包含中西部地区企业样本。表1第1列第1行“是否为红旗县(flag)”变量的系数值为0.0044且在1%水平上显著,说明严格的计划生育政策会使县内企业全要素生产率提高,表现为显著的生产率促进效应,计划生育政策实现了改革的初衷和目的。

计划生育的生产率促进效应可能存在两种影响机制:

1.直接促进作用。计划生育减少了家庭抚养子女的数量,因此家庭对于独生子女的人力资本投资可能更加重视。经过专业化教育的独生子女加入企业工作,会带来全要素生产率的直接提升。郭凯明等(2015)通过在经济内生增长模型中引入计划生育政策约束,得出了“计划生育率提高有利于资本积累,使劳动力技能和资本协调发展,进而利于经济增长”的宏观结论,本文结果与这一结论形成了相互印证。

表1 劳动力供给对全要素生产率的影响

注:括号内为异方差稳健标准误,***、**、*分别表示在显著水平1%、5%、10%下显著,下表统同。

2.间接促进作用。严格的计划生育政策会导致本地劳动力数量减少、质量提高,进而此导致劳动力价格提升(汪伟,2010)。更高的工资会吸引周边更高素质的劳动力投入企业生产,也会倒逼企业的研发行为,因此会带来企业全要素生产率的增加。我们将上述机制称为“劳动力供给——劳动力成本——企业生产率”机制,并预期这种机制在产业更加发达、劳动力流动迅速的东部地区会表现得更加明显,表1第2列和第3列的计量结果证实了我们的预期,同时我们会在本文第四节直接检验这种中介机制。第2列、第3列分别报告了东部地区和中西部地区劳动力供给对企业全要素生产率影响的估计结果。将表1第2列与表1第1列比较,表1第2列中“是否为红旗县(flag)”变量的系数为0.0055,大于表1第1列的相应系数,且在1%水平上显著;表1第3列中“是否为红旗县(flag)”变量的系数为-0.0033但不显著。这显示出计划生育红旗县在东部地区对企业全要素生产率的影响比全国平均水平更强,而这一效应在中西部地区则不明显。我们认为这一现象可能是因为东部沿海地区经济发达,产业升级先于中西部地区,且由于东部企业众多,企业的集聚强于人口集聚(李国平和范红忠, 2003),使劳动力供给变化造成的人口约束作用更加明显。

(二)劳动力供给对企业经济利润率的影响

前述实证结果表明,严格执行计划生育引起的劳动力供给变化会使企业全要素生产率提高。全要素生产率是反映企业绩效的一个重要指标,在相当多的实证研究中,都使用其作为企业绩效的代理变量(Palia等, 1999;Girma等, 2003;Kale等, 2009;Arnold和Hussinger,2010)。然而,仅仅使用企业全要素生产率的增加来刻画企业绩效的提升可能存在很多问题。特别是在涉及人口代际变动的研究中,伴随着人口出生率下降所带来的人口素质提升和劳动生产率增长似乎并不能导致企业利润率和竞争力增强。上述现象以及研究结果给出了一种可能性,即人口约束带来的劳动力供给变动对于企业绩效可能同时存在两种不同的效应:1.通过提高劳动者素质,改变投入要素结构,进而提高企业全要素生产率;2.直接提高企业成本,降低企业利润率。我们将上述结果称之为“人口约束的生产率悖论”,即全要素生产率的增加理应带来企业利润的增长而不是相反,但是在实证研究中,由人口约束带来的企业全要素生产率增长却往往会降低企业利润(Foster等, 2008)。我们猜测,后一种机制的显现很可能是因为在人口约束、劳动力减少的条件下,全要素生产率增加无法抵消企业利润率的下降。

我们将企业经济利润率纳入模型框架,作为企业绩效的另一个衡量指标。为了实证检验这一悖论是否存在,我们以企业经济利润率(markup)为被解释变量,构建如下回归模型,考察劳动力供给对企业经济利润率的影响:

markupi=β0+β1popi+βγγi+βηηi+εi

(2)

其中,企业的经济利润率(markup)是产品价格与边际成本的比值(P/MC),劳动力供给变量集(popi)包括计划生育红旗县哑变量(flag)和劳动力迁移变量(move)。企业异质性控制变量集γi和企业外部环境控制变量集ηi与公式(1)相同。

我们根据De Loecker和Warzynski(2012)的DLW方法,得出经济利润率的计算表达式为:

(3)

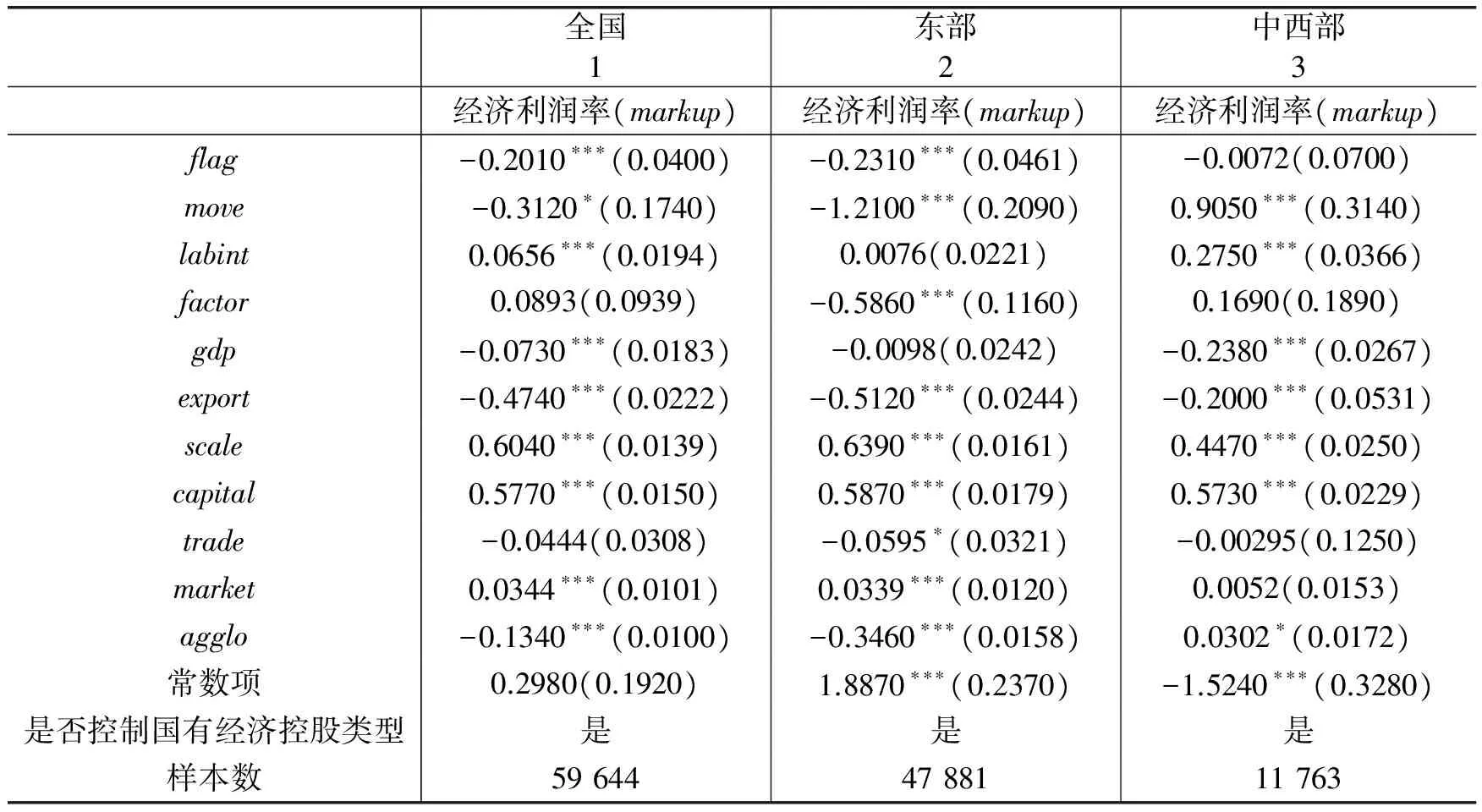

表2给出了是否为红旗县(flag)对经济利润率(markup)影响的回归结果,这一结果印证了我们关于“人口约束生产率悖论”的猜想。其中,第1列包含全国企业样本,第2列包含东部地区企业样本,第3列包含中西部地区企业样本。表2第1列中,“是否为红旗县(flag)”变量的系数值为-0.2010,且在1%水平上显著,说明严格执行计划生育会抑制当地企业经济利润率。表2第1列结果很可能是由于计划生育红旗县在20世纪80年代严格控制人口出生率,使计划生育红旗县在80年代出生的劳动力较相邻地区更少,导致这些地区在本文实证观测期间更容易出现劳动力短缺。而劳动力供给不足会提高企业雇佣劳动力的边际成本,降低企业经济利润率。王德文(2007)、杨雪和侯力(2011)的理论分析支持了上述判断,认为企业的利润率降低是源于计划生育造成的劳动力供给变动,这会提高本地企业的用工成本。但由于计量技术与数据的限制,这一结论一直没有得到有效的实证检验。我们将这一影响机制概括为“劳动力供给→劳动力成本→企业利润”影响机制。我们会在下一节检验这种机制。

表2 劳动力供给对经济利润率的影响*表1和表2回归方程均通过了稳健性检验,但由于篇幅限制,具体过程可向作者索取,本文不再展示。

表2第2列和第3列分别报告了东部地区和中西部地区劳动力供给对企业经济利润率影响的估计结果。表2第2列中,“是否为红旗县(flag)”变量的系数为-0.2310且在1%水平上显著,远小于表2第1列的相应系数-0.2010,这意味着劳动力供给在东部地区对经济利润率的影响强于全国平均水平;表2第3列中“是否为红旗县(flag)”变量的系数为-0.0072但不显著,这意味着劳动力供给在中西部地区的影响低于全国平均水平。上述现象可能是由于东部地区企业发展起步较西部更早,企业集聚现象更为明显(金煜等, 2006)。因此,东部地区企业比中西部地区企业更早面临劳动力供给约束问题、劳动力短缺问题更明显、劳动力成本上升更快。所以在东部地区计划生育红旗县对企业经济利润率的抑制作用更强。这可以成为“人口约束生产率悖论”的一个佐证,证明企业利润率的降低确实可能与劳动力成本上升具有直接关系。我们会在第四节进一步探讨这个问题。

四、劳动力成本传导机制与生产率悖论检验

计划生育政策主要以家庭为影响单位,在家庭中,子女的减少往往带来子女素质的提高(Hanushek,1992; Li等,2008)。这种劳动者素质的提高可以提高区域内企业的全要素生产率;但是前述实证结果表明,它并不能相应地提高企业的经济利润率。本节着重探讨这一悖论出现的原因及产生机制。如前文推测,计划生育除了导致劳动力素质提高,对企业的全要素生产率带来直接的影响以外,还会通过“劳动力成本”这一中介变量,对企业的全要素生产率和经济利润率分别带来不同的影响:基于劳动者素质提高而提高全要素生产率;基于劳动成本提高降低企业经济利润率。*我们通过构建理论模型来分析这两种不同的机制是否存在,由于篇幅限制,理论模型推导过程可向作者索取,在此不再赘述。基于此,我们提出两个假定:

假定1:由严格的人口控制政策带来的劳动力供给减少、素质提升会促使劳动力价格提高,推动企业研发,吸引更多的高素质劳动力加入本地企业,进而提高企业的全要素生产率。即“劳动力供给→劳动力成本→企业生产率”中介机制。

假定2:劳动力供给减少抬高了劳动力价格,增加了要素成本,从而降低了企业的经济利润率。即“劳动力供给→劳动力成本→企业利润率”中介机制。

表3 劳动力供给对全要素生产率和经济利润率的影响机制检验

表3给出了劳动力供给对全要素生产率和经济利润率影响机制的检验结果。其中,第(1)、(2)、(3)列是全部企业样本,第(4)、(5)、(6)列是东部地区企业样本。由于前文实证结果中,中西部地区的劳动力供给对当地企业全要素生产率和经济利润率影响较弱,故我们着重检验全国范围内和东部地区劳动力供给变化对当地企业生产率和利润率的影响机制。表3第(1)和第(4)列中,“是否为红旗县(flag)”变量的系数值为正且在1%水平上显著,说明严格执行计划生育会提高全国尤其是东部地区企业的劳动力成本。而表3第(2)、(5)列中,将中介变量“劳动力成本(cost)”加入原表1第1、2列的回归方程后,“是否为红旗县(flag)”变量的系数值仍为负,但仅在5%水平上显著。根据温忠麟等(2005),温忠麟和叶宝娟(2014)的中介效应分析方法,这一结果表明严格的计划生育政策对企业全要素生产率的影响由“劳动力成本(cost)”这一中介变量传导,即确实存在假定1提到的“劳动力供给→劳动力成本→企业生产率”传导机制。上述计量结果也得到了相关研究的印证,林炜(2013)的研究表明,劳动力成本的上升会激励企业创新研发。这一论断同时得到了程虹等(2016)“企业——员工匹配调查(CEES)”的支持。因此,劳动力成本的提高确实可以提高企业的全要素生产率。

表3第(3)、(6)列中,将中介变量“劳动力成本(cost)”加入原表2第1、2列的回归方程后,“是否为红旗县(flag)”变量的系数值不显著,这表明劳动力供给对企业经济利润率的影响由“劳动力成本(cost)”传导,其中存在完全中介效应。根据以上的检验结果,我们验证了假定2提出的中介机制,即确实存在“劳动力供给→劳动力成本→企业利润率”这种作用机制。人口控制政策带来的人口素质提高和人口约束带来的劳动力供给减少,都提高了企业的劳动力成本,进而对企业利润率产生了负面影响。这种负面影响主要是因为劳动力成本对于全要素生产率的影响有赖于企业利润最大化过程的间接机制,因此促进作用较小,很难抵消要素价格上涨带来的成本压力。

表3的计量结果在证实了假定1和假定2之后,实际上也说明了一个非常重要的问题,即:由劳动力供给减少带来的企业生产率的提高是以劳动力工资快速上涨为代价的,这种劳动力成本的快速上涨不仅可以抵消生产率提高带来的成本节约效应,还会进一步侵蚀企业的利润水平。因此,简单地通过严格人口控制政策来提高企业生产率可能会是一种得不偿失的方法,这一点在现有的实证研究中已经得到了体现,魏昊和郭也(2013)在研究制造业单位劳动力成本的过程中发现:2001-2010年,尽管中国的单位劳动力成本(ULC,UnitLaborCost)依然处于低位,但是上升速度远远高于世界平均水平,也高于周边国家。我们认为,这种快速上升的过程很可能是由于报告期间恰好是第一代独生子女进入劳动力市场的时间,此时劳动力供给转型已经开始。在这样的条件下,尽管中国的高等教育毛入学率从1995年的3.4%提升到报告期的22%,*数据来源:中华人民共和国教育部网站。企业全要素生产率持续上升,但是相当多的企业还是感到难以为继,开始出现倒闭潮。上述研究结果表明适时调整计划生育政策、放松生育控制、放开二胎生育限制对我国经济的长期繁荣稳定发展具有重要意义。

五、结论与启示

本文从Williamson的EIGR理论架构出发,将区域人口因素纳入企业绩效分析框架中。同时,我们引入最新的ACF和DLW方法,测算了全国工业企业的全要素生产率和经济利润率。在此基础上,本文检验了全国、东部地区、中西部地区范围内劳动力供给对企业全要素生产率和企业经济利润率的影响,检验了劳动力供给变化对企业全要素生产率和经济利润率的影响机制,发现企业劳动力成本在影响机制中起重要的中介作用。具体结论如下:1.计划生育政策实现了提高人口素质的初衷。我们的实证结果表明,严格实行计划生育造成的劳动力供给变化会提高企业全要素生产率,而企业生产率提高的背后,是劳动力的技能提升和技术进步。2.劳动力供给约束会对企业利润率产生负面影响。严格的计划生育政策会使人口出生率下降,缩减了未来的劳动力供给,这种人口约束外部环境会提高企业的用工成本,降低企业经济利润率。3.劳动力供给变化对于企业全要素生产率和经济利润率的影响在全国不同地区存在差异。东部地区企业由于起步先于中西部地区企业,东部地区企业集聚强于人口集聚,在劳动力供给发生变化时,劳动力供给约束问题在东部地区会比在中西部地区更易突显。4.劳动力供给变化影响企业生产率和利润率时存在两种作用机制:“劳动力供给→劳动力成本→企业生产率”和“劳动力供给→劳动力成本→企业利润率”机制。实行严格的人口控制政策地区的企业因为人口素质提升、人口数量不足导致劳动力成本高企,进而提高企业全要素生产率,但同时也降低了企业经济利润率。在面对劳动力供给减少,劳动力成本上升这一共同因素时,由于传导机制不同,全要素生产率和经济利润率表现出来相反的趋势,我们将其称之为“人口约束的生产率悖论”。

上述研究结果给我们如下启示:1. 重视人口因素对微观企业的影响,积极推进应对措施。2. 转变人口观念,理解人口合理增长对经济发展的重要意义。3. 仅仅依靠提高劳动者素质,增加企业全要素生产率并不能带来区域的经济繁荣。4. 在应对劳动力供给变化造成的负面影响时,各地政府应从劳动力供给变化的影响机制入手。一方面,可以从影响机制的源头,即“劳动力供给”入手,积极引进技术人才,重视人口素质的提升和人力资本的积累,进而提高企业生产效率、促使产业升级。另一方面,从影响机制的“中介因素”入手,在经济普遍下行的过程中,重视降低企业的劳动力成本,相应减少个人所得税与五险一金的缴费比率,降低企业的用工成本,进而形成人才的集聚。

[1]李国平, 范红忠. 生产集中、人口分布与地区经济差异[J]. 经济研究, 2003, (11):79-86.

[2]林炜. 企业创新激励: 来自中国劳动力成本上升的解释[J]. 管理世界, 2013 (10): 95-105.

[3]汪伟. 计划生育政策的储蓄与增长效应:理论与中国的经验分析[J]. 经济研究, 2010, (10):63-77.

[4]魏浩, 郭也. 中国制造业单位劳动力成本及其国际比较研究[J]. 统计研究, 2013,(8): 102-110.

[5]温忠麟, 侯杰泰, 张雷. 调节效应与中介效应的比较和应用[J]. 心理学报, 2005,(2):268-274.

[6]余淼杰. 中国的贸易自由化与制造业企业生产率[J]. 经济研究, 2010, (12):97-110.

[7]Ackerberg D A, Caves K, Frazer G. Identification properties of recent production function estimators[J]. Econometrica, 2015,83(6):2411-2451.

[8]Combes P, Duranton G, Gobillon L, et al. The productivity advantages of large cities:Distinguishing agglomeration from firm selection[J]. Econometrica, 2012,80(6):2543-2594.

[9]De Loecker J, Warzynski F. Markups and firm-level export status[J]. American Economic Review, 2012,102(6):2437-2471.

[10]Feyrer J. Demographics and productivity[J]. The Review of Economics and Statistics, 2007,89(1):100-109.

[11]Foster L, Haltiwanger J, Syverson C. Reallocation, firm turnover, and efficiency: selection on productivity or profitability?[J]. The American Economic Review, 2008, 98(1): 394-425.

[12]Griliches Z. Productivity, R and D, and basic research at the firm level in the 1970’s[J]. The American Economic Review, 1986,76(1):141-154.

[13]Levinsohn J, Petrin A. Estimating production functions using inputs to control for unobservables[J]. Review of Economic Studies, 2000,70(2):317-341.

[14]Melitz M J. The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity[J]. Econometrica, 2003,71(6):1695-1725.

[15]Williamson O E. The new institutional economics: taking stock, looking ahead[J]. Journal of Economic Literature, 2000,38(3):595-613.

(责任编辑 石 头)

Will the Change in Labor Supply Affect the Productivity and Profitability of Chinese Industrial Enterprises?

Zhou Mo1, Gao Fangshu2, Zhang Yujie3

(1.BusinessSchool,UniversityofInternationalBusinessandEconomics,Beijing100029,China;2.HanqingAdvancedInstituteofEconomicsandFinance,RenminUniversityofChina,Beijing100872,China;3.SchoolofBanking&Finance,UniversityofInternationalBusinessandEconomics,Beijing100029,China)

The effect of family planning policy has gradually emerged, and the change in labor supply in our country has begun to usher in the inflection point. The change in this long-term trend is having more and more significant effect on the performance and behavior of micro-enterprises, and at the same time, this long-term effect also leads to the change in China’s economic growth mode. This paper tries to incorporate labor supply into the enterprise performance analysis framework by applying ACF and DLW method, and tests the effect of labor supply at a county level where the enterprises are located on local enterprise performance. The empirical results show that the shock of the decline in the growth rate of local labor supply to the performance of micro-enterprises appeared ten years ago. Firstly, labor quality improvement brought by population control policy can actually improve total factor productivity of local enterprises, but reduces the economic profit rates. Secondly, the effects of the change in labor supply on total factor productivity of local enterprises and the economic profit rates vary with regions, and enterprises in eastern China are affected earlier by the change in labor supply. Thirdly, the empirical results verify that the change in labor supply mainly affects the productivity and profit margin differently mainly through “labor costs” as the intermediary variable. And the transmission mechanism taking labor costs as the intermediary will raise enterprise productivity and reduce economic profit rates in case of insufficient labor supply. These issues above play the extremely important role in coping with increasingly severe pressure on the transformation of labor structure and the transformation of the mode of economic growth.

labor supply; TFP; economic profit rate

2016-11-25

国家社科基金青年项目(14CGL002);国家自然科学基金面上项目(71572034)

周 末(1984-),男,江苏盐城人,对外经济贸易大学国际商学院技术经济及管理系副主任、智慧商务实验室副主任,经济学博士; 高方澍(1995-),男,江苏南京人,中国人民大学汉青经济与金融高级研究院硕士研究生; 张宇杰(1996-),女,江苏镇江人,对外经济贸易大学金融学院硕士研究生。

F062.9

A

1001-9952(2017)08-0135-11

10.16538/j.cnki.jfe.2017.08.011