生物课堂需要倾听学生的呼唤

邱建萍

摘 要:在《教师法》中“教师”指的是传授知识、经验的人;在现实生活中,人们普遍认为“教师”的职责在于“教”;而对于自己,一名从事十年初中生物教学的工作者,觉得教师更应该先“听”后“教”。

關键词:生物课堂;倾听;呼唤

休伯纳说:“教师是一种天职……天职是一种呼唤。教师的教育生涯就是不断倾听教育呼唤的生涯,尤其需要倾听学生的呼唤。学生作为受教育的主体、被教育的对象,他们是有思想、有能力、有情感的人,他们会表达、会沟通、会合作,因此他们每个人都是特殊的、独立的个体。

经常听到一些教师抱怨与学生无法沟通,难道是学生说的东西真的太过天马行空、不切实际?我想这些教师需要先倾听学生的呼唤;经常听说某些课堂学生哈欠连天、昏昏欲睡,究竟是学生犯困还是课堂过于枯燥?我想这些老师需要倾听学生的呼唤;经常有初二学生课后偷偷翻看生物书关于生理卫生的知识,为什么学生不能光明正大地学?我想这些老师需要倾听学生的呼唤。学生归根到底才是教学的根本,回应学生的呼唤应该是每个教师努力的方向。而我自己也正在努力做一名“倾听型”教师。

一、倾听学生的呼唤,迈好“课改”的坎

有人说,十年是一道坎。对于即将迈坎的我而言,这一道坎不仅是来自生活的,更多的是来自生物课堂的。有人说,你都教书快十年了,随便走进课堂就能讲得绘声绘色。每每听到外行人对我这样的点评时,我会拼命地双手挥动、眉头紧皱地否认道:“不能!不能!现在的课太难备了,每次都要绞尽脑汁,否则自己和学生都会上得特别痛苦!”于是,我现在养成了一个习惯:每当备课时,我总是会思考:“这节课怎么上效果会更好?”

六年前,我开始尝试使用导学案的方式,下图是导学案的格式:

在准备一份导学案时,我需要把课本中的一些重要词句摘抄、挖空,让学生通过阅读课本,完成填空。换言之,学生花在看书的时间大约20~30分钟,占了大部分的课堂时间,刚开始学生都能规规矩矩地完成导学案上的内容,而我只需要在最后进行问题讲解,大约需要10~15分钟。那时候的感觉是:前期准备导学案虽然麻烦,但是课堂上老师讲得少,麦克风不用戴了,喉咙也不沙哑了,一纸走遍天下,简直是解放老师的神器啊!可时间久了,导学案方式教学的弊端就显露出来了,尤其体现在学生的上课情绪。只要我上课安排小组长发导学案,一大片学生都会以特别无奈、沮丧的口吻抱怨道:“又是导学案!老师,我们什么时候才去实验室啊?”每个班学生多多少少都有些不满。课后我也不断地在反省:“究竟哪里出问题了?”可一直百思不得其解。

直到后来,学校组织我们到山东杜朗口中学和昌乐二中参观学习,通过连续几天的观察和分析,我看到了我的生物课堂存在的一些问题。首先,我忽略了学生。初中生生性好动、思维活跃、注意力集中时间短、对外界事物充满好奇心,而一张只有填空题和选择题的导学案,只能让学生埋头阅读,部分坐不住的学生甚至会出现直接抄写他人答案的情况,不利于学生自身的学习,也不利于教师对学生学习效果的把握。其次,我忽略了学生对生物课堂的呼唤。之前,我还一直纠结哪里出了问题,其实答案一直在我身边。学生渴望去实验室做实验,他们希望动手开展探究活动,他们需要开口与组员们沟通讨论。于是,一股课堂改革的冲动强烈地涌上我的心头。

刚开始课改,上课依然使用导学案,每个学生人手一份,只是这份导学案不再是单纯的“填鸭式”,它删除了过多的死记型知识,只保留了2~3个重要概念,它将枯燥的阅读填空变成了学生的探究活动,需要学生动手操作、观察记录实验的现象。如此一来,整个课堂的气氛活跃起来了,学生也喜欢这样的生物课堂。但好景不长,部分学习能力偏弱的学生开始掉队了,同样一份导学案,同样一个探究活动,大多数学生用时约5分钟,但学习能力偏低的学生可能需要15分钟甚至更长时间,这样每个学生的进度不同,就会影响教师的最后讲解。

这时,我听到了学生的呼唤:小组合作学习!我尝试将学生分成6~8个大组,每个组6~8名成员,包括2个A级学生、2个B级学生、2个C级学生。小组之间有具体的分工,包括发言人、记录员、实验员、观察员等,争取做到“每个学生参与其中,每个学生有事可做”。

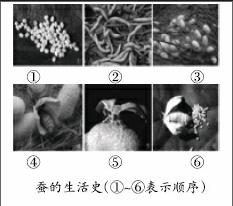

下面以北师大版八年级上册第19章《昆虫的生殖和发育》一课为例,用完成纸质“小组任务单”的方式呈现课堂。第一组任务是“我们身边有哪些昆虫”,第二组任务是“观察家蚕,写出其幼虫的形体特征”,第三组任务是“观察家蚕,写出其成虫的形体特征”,第四组任务是“观察家蚕及发育标本,写出蚕的发育过程”,第五组任务是“观察蝗虫标本,写出跳蝻与成虫的区别”,第六组任务是“举例说明昆虫与人类的关系”。

其中第三组和第四组的任务单示范如下:

在这一节课中,我给每个小组一份纸质“任务单”,要求每个小组在15分钟内根据教师提供的标本、活体等材料完成指定的任务。在这期间,小组成员聚集在一起,围绕问题进行讨论、实验、观察、记录、分析等活动,学习气氛高涨。15分钟后教师开始讲解,并在讲解过程中穿插每个组探究的问题,每个组的发言人向全班同学展示本组的成果,而教师和其他同学仔细倾听并点评。通过这样的小组合作探究学习,生生互动、师生互动,改变了教师“满堂灌”、学生被动学习的局面,不仅激发了学生学习的热情,还有效地促进了学生知识的内化。

二、倾听学生的呼唤,寻找合适的教学资源

初中生的求知欲望是无限的,他们对身边许多常见的现象却不得其解,而生物学教材的知识比较片面、局限,学生只能通过阅读课外读物开阔生物方面的视野,但由于学习压力大,课外阅读的速度往往比不上遇到问题的速度。他们课后经常拿着一些小昆虫如天牛、蝴蝶、家蚕等,还有蘑菇、灵芝等来找我,我知道他们在呼唤着对生命现象的探索,他们需要能“解锁”奥秘的生物课堂。

于是,我开始收集身边的事物,如购买市场上的花甲、虾,用于学习软体动物和节肢动物。如饲养蚊子的幼虫孑孓,在学习昆虫变态发育时,我将孑孓分装在密封的透明塑料杯中,让学生观察,他们会有一种既熟悉又陌生的感觉,借此引出课题。

为了满足他们求知的欲望,我购买了8种菌菇类,每个班发一袋,让全班同学一起来种植,体验其生长发育的过程和特点,领悟到收获的喜悦。在学习完八年级上册第18章《微生物在生物圈中的作用》时,由于蘑菇的孢子生殖比较微观、抽象,担心学生理解不够深刻,于是我要求小组课前完成一份探究活动作业:制作蘑菇孢子印,通过宏观地放大,使学生感受到神奇的一刻。

我还会上优酷等网站下载相关的新闻视频、热点视频,用于课堂的导入、深化等。例如,在七年级上册《生物与环境》一课,我以中秋节为切入点,播放新闻视频“月饼在保质期却发霉”了;如,七年级上册《生物学是探索生命的科学》,我以中国第一个诺贝尔奖获得者屠呦呦提取青蒿素治疗疟疾的视频,引发学生对科学家的思考。

生物课堂不是固定的,它是跟随学生的呼唤而产生改变的,只有适合学生的课堂,才是有效的课堂。

参考文献:

钟启泉.读懂课堂[M].华东师范大学出版社,2015-07:1.