诺奖得主给中国经济支招

文/本刊记者 左娜

人物 PEOPLE

诺奖得主给中国经济支招

文/本刊记者 左娜

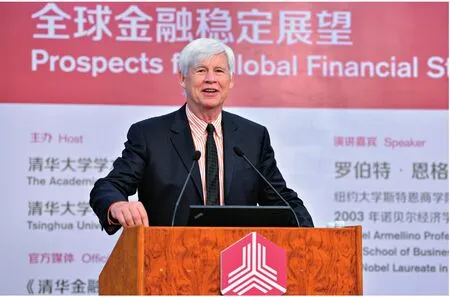

2003年诺贝尔经济学奖得主罗伯特· 恩格尔 (vivi摄影)

2017年初,正值北京的严冬,友谊宾馆的“外国专家建言会”现场却因2003年诺贝尔经济学奖得主罗伯特· 恩格尔(Robert F. Engle)的到来而气氛热烈。

恩格尔是纽约大学斯特恩商学院经济学教授,现为美国计量经济学学会会员和美国艺术与科学学院院士。他发明的ARCH模型(自回归条件异方差)为描述金融时序数据波动的多变性提供了一种简洁有力的分析方法,这种模型已成为研究人员以及金融市场分析人士用来评估价格和风险的必不可少的工具,恩格尔也因此被授予2003年诺贝尔经济学奖。

会后,我们有幸采访了恩格尔,与这位大咖聊中国,聊中国经济。

半路出家的经济学家

其实,恩格尔是物理系科班出身,投身经济只是半路出家。

1964年,恩格尔从美国顶级文理学院——威廉姆斯学院毕业,拿的是物理学学士学位。随后他又到康奈尔大学继续求学,主攻高深的理论物理。那时,“热血”的他还渴望成为超导研究小组的一员。

然而,等物理硕士学位也拿到了,恩格尔却在向物理学博士进发的路上突然停了下来。“我决定转到经济系读博士。比起高深的理论物理,我更想研究一些世界上不仅仅只有十来个人才能搞得懂的东西。”

有了转系的想法以后,恩格尔就跑去康奈尔经济系系主任的办公室跟他谈。“没想到,对方爽快地告诉我,转系没有问题,但是必须在走出办公室之前就做出决定:转,还是不转。”

恩格尔迅速给出了肯定的答案。“一直以来我都是准备当一个科学家的,转系对我来说是一个重大决定,但我当时已经深思熟虑,所以不再犹豫。唯一担心的就是父亲会不同意,但后来一切顺利。”

多年的物理背景给了恩格尔扎实的数学基础,这让他在攻读经济学博士时应对起数学内容来驾轻就熟。但是从物理思维转化到经济学思维,恩格尔却花了很长时间。

“一开始,我发现经济学中的数学对我来说很容易。然而并不是数学好就能做经济学家。在读博士的4年中,我觉得对经济还只是一知半解。我花了很长时间才学会怎么去问对的问题,学会像经济学家一样思考。”

拿到经济学博士学位后,恩格尔曾先后在麻省理工大学、加州大学圣迭戈分校从事教学、研究工作。在实践中,恩格尔慢慢摸索出了自己的研究方向:发挥优势,专注以数学、统计为基础的计量经济学,做数学模型、数据分析。最终让他拿到诺贝尔奖的ARCH模型也是基于计量经济学的研究成果。

1999年,恩格尔加入纽约大学斯特恩商学院,工作至今。在纽约这个世界金融中心,每天成千上万的数据为恩格尔的金融模型研究提供了源源不断的养料;而商学院同事提出的金融实践上的观点,又深深启发了他的模型研究。

回忆起半路出家,从物理硕士成功转型为诺贝尔经济学奖获得者,恩格尔总结了两点:一是物理学培养出的良好研究思维,二是理论结合实践的能力。

“物理学是一种很好的思考世界的方式。研究物理学的时候,我们做实验、观察、尝试去得到结论,经济学也是如此。我们看见数据,然后尝试推测经济学机制是如何工作的。另外,实际操作总是比单纯的观察、学习管用。我们需要把理论付诸实践,尝试用不同的方法解决问题。这个过程缓慢且痛苦,但ARCH模型也就是在这个过程中产生的。”

中国缘伴他从学生到教授

恩格尔与中国的缘分,在他踏入经济学的大门之初就开始了。

当年,恩格尔在康奈尔大学经济系系主任办公室做出转系的决定时,系主任就对他说,你上楼去找刘大中教授,他会帮助你。

初入经济学“江湖”,恩格尔就拜在著名华人计量经济学家刘大中的门下,此后成为刘大中的得意门生。刘大中在学界享有盛誉,他构建了多种计量经济模型,是台湾经济奇迹的主推手之一。

转系以后,恩格尔先是跟着一位挪威籍的教授学计量经济学,第二年等刘大中从台湾访学回来,他才跟着刘教授把这门课又学了一遍。“两次课程非常不同,刘教授总是让我受益良多,是一位良师益友。可惜他在中国大陆经济起飞之前就离世了,如果今天他还在,肯定会对中国的经济奇迹非常感兴趣。”

1985年,在中国教育部和美国福特基金的资助下,中国人民大学开办了一个经济学名师班,邀请三位美国名师来华授课,学生也是从中国大江南北选拔出的尖子。作为受邀的三位名师之一,恩格尔第一次来到了中国。

“那是6个星期的课程,我们3人每人上两个星期课。我负责计量经济学,缅因·狄康特教微观经济学,2015年获得诺贝尔经济学奖的安格斯·迪顿讲经济发展。”

初遇中国的恩格尔发现,中国学生求知若渴,而且对计量经济学很感兴趣。“我本以为学生们更想听实际的经济问题,但后来发现,他们喜欢的是数学模型、时间序列这些计量经济学中最新的理论,而且大多数学生的数学功底都很扎实。”

但是,这些可爱的学生有时也过于安静,这让恩格尔颇为头疼。“我想了很多办法来让他们发言。比如说为主动回答问题的人准备一个小奖品。两个礼拜课程结束后有一个考试,我还给前两名准备了T恤作为礼物。”

课程结束后,恩格尔还去了上海、桂林、成都。在流连于神秘、美丽的风景时,恩格尔也被独特的风土人情所吸引,满眼的自行车、中山装令他印象深刻。

“那时人们还没有电脑手机,会英文的人很少,外国人也很少,我们所到之处时常会有市民围观。再后来,大约20多年里,我又陆续去了西藏、云南、安徽、浙江、福建等地,走过了中国的大江南北,也亲眼见证了中国翻天覆地的变化。如今在中国城市,我看到年轻人朝气蓬勃,所有人都在学习英语,他们都说自己现在处在一个好时代。”

初次访华的30多年后,一条 “红线”又牵起了恩格尔与中国的缘分。

2012年,中美合作创办的上海纽约大学(以下简称上纽大)正式成立,由康奈尔大学原校长、北京大学国际法学院创始院长杰弗里· 雷蒙(Jeffrey Lehman)任常务副校长。上纽大成立的仪式上,恩格尔特地赶到上海为老朋友雷蒙捧场。

“我们讨论,要不要做点什么事情来庆祝新校园建成。我建议说,也许可以在上纽大增加一个我的波动实验室(V-Lab)的分支。我俩一拍即合,建实验室的事情很快提上议程。”

波动实验室是恩格尔于2009年在纽约大学创立的斯特恩商学院波动研究所的一个重要组成部分,对金融市场,尤其是美国金融市场的风险和金融计量经济学的相关前沿课题进行实证研究。

2014年11月,恩格尔为上纽大准备的这份生日礼物——上海纽约大学金融波动实验室正式落户上海。“我们建立了相关的模型,追踪了2600多支在上海和深圳上市的股票,实时倾听中国金融市场的心跳。”

金融波动的 “心电图”

打开波动实验室的网站,一张世界地图出现在首页,各大洲、各个国家用深浅不一的红色、绿色标出,以显示相对波动率的高低。相关性、系统性风险、长期风险价值、流动性等多项金融指标变化的曲线构成了中国金融市场波动的“心电图”。

“波动实验室关注的重点就是系统性风险,用S-Risk(即系统性风险Systematic Risk)指标来量化全球金融市场的系统性风险大小。”恩格尔介绍。

何为系统性风险?简单来说,就是金融市场中宏观的、外部的、不能预计、不可控制,单个金融机构难以幸免的 “超级风暴”,比如2008年美国的次贷危机。

“2015年6月中国 ‘股灾’的时候,我们的模型激烈震荡,显示中国股市的系统性风险很大。但其实‘股灾’之前那一段疯涨时期,系统性风险同样很大。这个模型的原理说起来很简单,当市场超出预期地大幅度波动时,系统性风险就会升高。而且波动一般是延续性的,如果今天也波动,明天也波动,未来不稳定的可能性就更大。”

在波谲云诡的金融市场,预测未知的风险是不可或缺的生存之道。波动实验室的S-Risk指标就是要算出当下一次金融危机来临之际,具体需要多少钱才能将某个国家或者某个金融机构“打捞上岸”,让其安全度过“超级风暴”,回到正常轨道。

“美国经过次贷危机的调整后,风险已逐渐回到危机前的水平,欧洲也正从欧债危机中复苏,但亚洲的系统性风险增长迅猛,特别是中国。”恩格尔说,根据波动实验室的最新数据显示,目前中国系统性风险较高,总资产缺口高达6800亿美元左右。

那么,中国能否抵御系统性风险?“不像葡萄牙、爱尔兰、希腊等国,中国有4万亿美元的巨额外汇储备,而中国的S-Risk也就6800亿美元,能够轻松救助,因此短期不会爆发金融危机。”

不过,恩格尔也提醒,中国应更加警惕系统性风险,特别是中国的银行需要提高抵御风险的能力。

2016年11月24日,恩格尔到访清华大学五道口金融学院,并做客清华五道口全球名师大讲堂

“在近年来的世界经济危机中,美国的金融机构之所以屡屡陷入困境,很大的原因是他们总是寄希望于政府担保。如果中国的银行都觉得能轻松从政府那里得到救助,未来仍有导致危机的可能,这样同时也会降低中国资产配置的效率,妨碍实体经济增长。”

给中国经济支招

今年1月12日,恩格尔参加了“外国专家建言《政府工作报告》专题研讨会”,与来自英国、日本、美国等六个国家的另外10名外国专家一起,将对中国问题的观察和思考汇成沉甸甸的“外国专家建言”,带给《政府工作报告》起草小组作为参考。

“我的建言主要围绕中国应如何防范系统性金融风险。”恩格尔给出了多条“锦囊”,其中之一就是定期给银行做常规的压力测试,并且公开测试结果,必要的话根据结果对银行进行资产重组。

“压力测试的结果将作为衡量银行接下来几年表现的基准。这样银行就不会拿着那些不盈利或者盈利表现不好的资产徘徊不前,他们会去选择更有活力、利润更丰厚的企业,比如互联网初创企业发放贷款,那样的企业才付得起更高的贷款利息。当银行利润提高以后,反过来又可以为优质公司提供更多的贷款,帮助他们发展。”

而针对经济增速放缓的“迷局”,中国政府下一步应该采用怎样的调控手段,一向众说纷纭,专家学者争论不休。对此恩格尔则认为,采取什么样的货币政策并非关键,重要的是如何想办法让资本市场更有效率。

“现在中国的基础设施已经很完善,优质的机场、公路、高铁、高楼大厦遍布全国。但是,通过直接投资基础建设来刺激经济这种做法的潜力已经消耗殆尽,未来应该通过优化资产配置来实现经济增长,提高利润,比如支持更多中小企业的发展。比起直接投资,中小企业收益将会更多,同时他们也是就业增长的主要来源。我不会对美国提同样的建议,美国需要大规模基础建设,但是中国已经完成了。我相信中国政府能看出真正的问题,拿出妥善的解决方案。从中国经济的腾飞过程中,我发现中国人一旦知道了什么事情是正确的,就会勇往直前。中国的一些举措起初很多人都不看好,但事实证明,中国的经济表现得非常好!”