于无声处的“突转”与“发现”

孙可佳

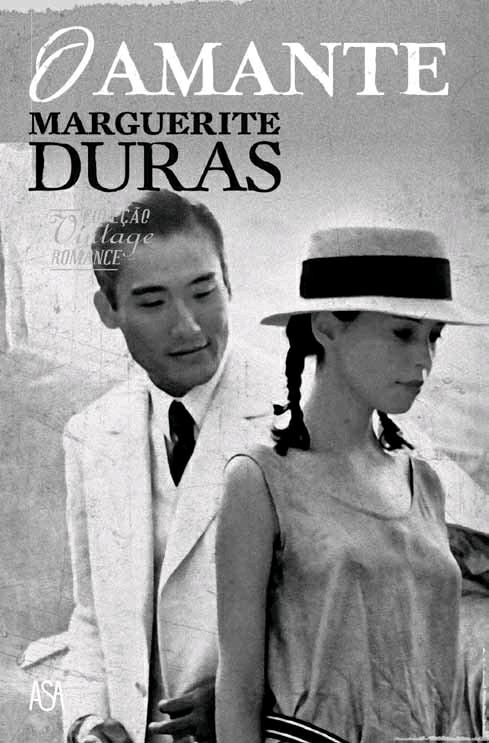

《情人》因着玛格丽特·杜拉斯的传奇而风靡世界,年届七十的杜拉斯用疯狂恣肆的文字抒写着关于记忆与遗忘、距离与背弃、苍凉与激情,以及在黑暗中阅读与爱恋的种种。小说面世7年后,著名导演让·雅克·阿诺将这个故事搬上银幕。

关系的突转:交易还是爱情

脑海里常常浮现结尾这个镜头:年轻的少女站在西贡开往法国的轮船上,头上是越南男人才戴的毡帽,倚着栏杆,两眼含泪,看着岸上那辆黑色的房车,车里有她这辈子最爱的人,她却原以为自己不爱这个中国男人,而只是贪图他的钱财;退一步,或者她还迷恋他的身体。可是少女要回法国了,她一个人在船舱里缩成一团抱着自己啜泣。她意识到这次离开是一去不返,他们彼此再也无法相见。她第一次看清楚了她与他的关系,那不是简单的肉体金钱的交易,而是爱。然而一切已无法挽回。

这个情节和女孩儿内心的突转仿佛发生在瞬间,却在意料之中,正如法国评论家米雷尔·卡勒所说:“承认或者隐而不说,是形成杜拉斯作品风格的魅力之所在:意指的震颤波动。”

《情人》恰恰是一个隐而不说的爱情故事。女主人公出场的时候,电影有一段回顾式的旁白和纵向流动的特写镜头,从头到脚对女孩儿的穿着做了详尽的描述:她头戴一顶醒目的平边男帽,这是一顶玫瑰红色的软毡帽,上面围着一条很宽的黑色饰带,头扎两根小女孩式的小辫,身上穿一件简朴宽松的连衣裙,显得娇俏可爱。这打扮传递出多重信息:不合常规的男式礼帽隐含着叛逆的心灵,磨破的高跟鞋一方面反映了家境窘迫,同时也透露了她的早熟。

男主人公的出场也颇具象征意味:他坐在由一名穿着整洁制服的专职司机驾驶的轿车进入画面,乌黑锃亮的高级轿车与少女所搭乘的破旧公共汽车相对比,鲜明地暗示了两个人家境的差异。司机拉开车门,男主人穿着一身纯白的西服,头发梳得一丝不乱,站稳之后掏出手帕,斯文地轻轻印了印额头上的汗水,然后转头向少女站立的方向望去……

这一场,男女主人公在湄公河渡轮上的相遇,从年龄、家境、身份的巨大差异已然暗示了两人感情的宿命。

黑色的房车再次出现之时,两个人同坐后排,少女局促不安。看得出来,为少女风貌所倾倒的32岁中国男人一直在克制自己的情绪,礼貌地寒暄,漫无边际地聊天。而后很有意思的镜头出现了:两个人的手的特写,他略微颤抖,想靠近却又放弃,手指伸屈可见其内心挣扎,而少女期待又不安,忐忑又心仪。随着汽车的颠簸,他的手慢慢移动,有一点颤抖,却又难抑诱惑,直到他用宽大的手掌牢牢抓住了她柔软的手指。那些温暖的颜色也开始在驿动中慢慢蜕变,女孩儿的男式礼帽,不合脚的高跟鞋,还有劣质的口红,仿佛都被涂上了一种别样的神采。他想爱她却不敢,她稚小得如同初绽的花蕾,他知道,这样的爱更像是一次图谋不轨的犯罪。这样波澜不惊里酝酿着的情感爆发,让人相信他们在相爱。

然而,他们之间到底还是有交易的。女孩儿用身体交换金钱,男人用情爱交易逃避。在这片古老的东方殖民地上,他是一个门第高贵的中国人,而她却是一个穷困潦倒的西方少女。

“来吧,像你以前是怎么爱别的女人。”女孩儿的身上有一种与年龄不相称的成熟。那种成熟甚至会让那个高大而眼睛细小的男人显得有些稚嫩而柔弱。涌动的光线透过房间,将欢娱抛洒于这狭小的空间,似不能停止的钟摆,敲击着易碎的温床。而他与她都知道,他们终究走不到一起,于是这挣扎里透露出一种绝望。所能把握的只剩下在嘈雜的唐人街中那间小屋子里的短暂的欢娱。他们一次次地激情相拥,除了做爱还是做爱,什么都不多想。隔着一扇薄薄的木门,外面是喧闹的街,人力车的叮当声和卖杂货的吆喝声伴随着他们的呻吟;戴着斗笠的人影,从百叶窗的缝隙里投射进来,在地毯上来来往往。

蓝房子的光与影,嘈杂沸腾的人声,忧伤的黄昏从百叶窗中投进来,洒在同样忧伤的蓝色和人体上。屋外是嘈杂的环境,屋内是温热的肉体,情欲从内心深处迸发,吻落在身体上,让人有流泪的冲动。这色彩的搭配很有深意,忧郁的蓝色、绝望的心绪,借以唯美的淡橙色去外化,愈加突显了绝望。玛琦离开越南前,最后一次从那蓝色的公寓里走出来,影片也特意用蓝色铺满夜景和街道,明显区别于其他表现黑夜时的灰黑色。虽不着一字,但浓重的忧郁和悲凉的氛围扑面而来。绝望之中缠绕的温暖与唯美,在色彩中缓缓流淌。这蓝色的绝望是玛琦心底深处对爱情的绝望和冷漠,那是东尼始终化解不了的,玛琦在残酷、乖戾的生活中生成的对于爱与恨的经验。

到这里,隐约可以看出东尼对玛琦的爱,然而玛琦对东尼的感情还是模糊朦胧的,只有肉体金钱的交易确定无误。“肉体之爱产生的销魂喜悦维系在瞬间,而情感的深浅要求在拉远的距离和延绵的时间中去沉思、反顾与体味。”王小波一语中的,玛琦心底的情感就是这样被渐渐 “发现”的。

“远发现”与“近发现”

影片随作者的意识流动,主观镜头、纵深镜头和意识流镜头交错切换,理智、绝望和情欲交织缠绕。玛琦似乎因没有爱而洒脱:她完全不考虑肤色差异和社会禁忌,更不管眼前这个男子是否真的在乎自己。“我愿意你从来没爱过我!”她让他像对待其他女人那样做就行了,她只是想在情欲交易中攫取自己一家人生活的资本,她认为她需要的就是面前这个实实在在、触手可及的有钱男人。然而,因财富所囿而逐渐无力支付的东尼,最终却被这个15岁半的白人女子彻底俘虏。他爱上了她,试图说服父亲成全他这份突如其来的疯狂之爱,但终因玛琦的无动于衷而前功尽弃。其实,玛琦并非不爱他,她只是被苦难生活和乖戾、阴森的家庭折磨得早已麻木;堤岸上,在那个男人的车镜上印下柔情一吻的那一刻,她已深深地把这个男人融进了血液。直到她离开越南,在黑夜中、在华尔兹乐曲中肝肠寸断,任泪水横流。

记得这组镜头:东尼请玛琦家人吃饭,玛琦的家人除了金钱以外,对这个殖民地上的中国子民毫不在意——即便那是一个赤贫的白人家庭,也掌握着肤色的骄傲。之后玛琦与弟弟在舞池旋转,整个人贴在弟弟身上,犹如弟弟就是她的情人,东尼的面部表情的特写镜头暴露了他内心的复杂情绪。之后他粗暴地对待玛琦,她却问起自己值多少钱,他恶狠狠地把钱甩到床上。他痛恨这个女孩儿把自己当成妓女,他憎恨这个女孩儿不爱他而他爱上了这个女孩儿。这是东尼内心的发现。

少女一直以为自己不爱这个中国男人,也许只是不想面对而已。当他们面对注定的分离——玛琦要回法国,东尼必须娶家里安排好的门当户对的中国女子,他们都无法掌控自己的命运,两个人谈起离别。瘦削的玛琦在风中缩起了肩膀,东尼脱下自己的西装,披在她肩上,两个人一起看大片的农田,寂静无声……这样的长镜头让我们浮想联翩,静默之中,东尼和玛琦的内心却翻江倒海。

他要她说:“我是为钱才与你在一起。”她照说了。可她抱住他的时候,他说:“我的身体抗拒没有爱的女人。”他在房间里抽鸦片,像一具骷髅,整个身体,从外到内地空了。这时候她说:“答应我,再到这里来一趟。在你婚后。”这轻描淡写的一句话已悄无声息地表露了她内心的发现。

如果说前面几组镜头都是波澜不惊的“远发现”,那么婚礼上的镜頭则是“近发现”了。导演把婚礼的场面渲染得热闹、喜庆而隆重。迎新的花船张灯结彩,占卜的老头儿在掐指计算着良辰吉时。玛琦也来到了婚礼的现场,她静静地斜倚在栏杆旁观望,脸上平静而略带忧郁。在东尼木偶般行礼如仪,迎接父亲为他指定的新娘的过程中,偶然一抬头看到出现在不远处的玛琦时,两个人隔着热闹的鞭炮、喜庆的鼓乐默默对视,一切的留恋与不舍、痛苦与无奈尽在不言中。有一个细节耐人寻味:女孩儿仍然戴着那顶男式礼帽,但她穿的却是越南当地的服装。影片含蓄地运用服饰语言来营造这种特殊情境下的情感交融。女孩儿以东方服饰出现在婚礼的现场,暗示她内心多么想要跨越她与东尼之间的种族和文化背景的阻隔,她甚至愿意放弃和忘却自己原来的身份,以她情人的东方民族服装来表达这深深的依恋。内心一点点在发现,情感一步步在转变,肉体之爱终于转向精神和灵魂之爱,越发地清晰而彻底。

夜晚,离去的渡轮上,玛琦走在甲板上听见熟悉的《肖邦第四叙事曲》。她循声而去,在空旷的大厅外,她扶着门流出眼泪。眼泪撕开了内心的堤坝,那道裂缝就如渐行渐远的地平线,就如她和他之间越来越远的距离。因为她想到堤岸的那个情人,因为她爱他。此时此刻,从投向大海的乐声中,她才终于“发现”了他,也“发现”了自己。甲板上的啜泣意味了整个的“发现”与“转变”,爱和思念已然超越了欲望。

影片的叙事是好莱坞惯用的闭环形结构,好似一种“轮回”,颇有宿命色彩。开始先是一张照片和一支笔在纸上飞速行走,画外音起:“很年轻时,我已经感到很消极……那年我只有15岁半,正准备乘坐渡轮横渡湄公河……”随着娓娓叙述,在观众面前展现的是一个大远景——蓝天白云下美丽宽广的湄公河;紧接着是一个全景,嘈杂忙碌的码头上,车辆和人群交织,周遭是家禽和汽笛的噪音。镜头由远而近,女主人公玛琦从轮船上走下来,多个特写镜头描述了女孩儿的整体造型——一个性格乖戾、试图被人关注的白人下层女子,在那些衣衫褴褛、奔走于家禽之间的人们当中,她显得天然去雕饰。男主人公东尼透过黑色车子的玻璃窗,一眼就捕捉到了这个似乎命中注定会与他相遇的女子……故事进入尾声,玛琦站在返回法国的轮船上,跟随着她目光的镜头在堤岸上密集的人群中扫视,试图寻找那辆黑色的车子和那个深爱自己的中国男人。事情就如当初,依旧是一个人孤独的横渡,不同的是归来与离去。在湄公河烟尘滚滚的夕阳余晖下,一个全景镜头将时间切换到几十年后的现在:已不再年轻的简·玛琦伏案写作,画外音再次响起,她的中国情人又一次出现了……这不禁勾起她对往日的回忆。到此为止,故事走成了一个圆形,仿佛这爱、这思念、这刻骨铭心,以及于无声处的“突转”与“发现”,皆是命运的铺垫与安排。

爱,随岁月而沉淀

回想起男女主人公欢爱的场景,老式的华美的府邸,屋外的一片喧嚣,昏暗的光线,就像东尼不能自我支撑的人生一般,尚年轻却已经有了腐朽的气息;而少女却是白玉无瑕般美丽,瘦削的身体竟有着无限的力量。两人内心和性格的很多特质,在这样的场景下也袒露了出来。

和故事的开头一样,影片结尾,在战后很多很多年过去以后,他给她打来电话:“是我。”忽然间,他的声音颤动了一下。她一听那声音就知道是他。在电话里,他对她说,和过去一样,他仍然爱着她,他根本不能不爱她,他爱她将一直爱到他死。

“我已经老了”,在小说《情人》的开篇,杜拉斯这样写道。而那时,她的 “他”已经去世。湄公河上那曾经的爱情故事已经成为作家笔下永恒的文字,跨越时空,她在跟“昨天”做爱。前面提到“意指的震颤波动”,它来源于灵魂的力量。“我认识你,永远记得你,那时候你还很年轻,人人都说你美。现在我是特来告诉你,对我来说,我觉得现在的你比年轻的时候更美,那时你是年轻的女人,与你那时的容貌相比,我更爱你现在备受摧残的面容……”平静的语气娓娓讲叙着道德边缘地带的人生。矛盾仅仅是矛盾,痛苦仅仅是痛苦,没有对与错,只是自然而然地发生了一切。

后来,78岁的杜拉斯在闻知她的中国情人去世之后,黯然神伤。她把她与中国情人半世纪前的恋情重又讲述出来,把《情人》再写了一遍,这就是《来自中国北方的情人》。深情如此,即便她后来的人生那般传奇放荡,即便他终究做了别人的丈夫和情人,这份感情终究得以恒久。

爱之深挚,随着岁月沉淀于无声处,构成银屏上这自然无痕而又扣人心弦的“发现”与“突转”。是有此文。