庙会文化与乡村区域影响

杨阳+李波+齐磊

摘要:庙会作为中华民俗的传统组成部分,在乡村进化过程中扮演多种角色。陕西长安王曲城隍庙会历史悠久,是长安区民众自发组织的当地规模最大的民俗文化盛典。随着年代的推移,该项传统民俗的艺术和功能已悄悄发生转变。尤其是在市场经济条件下的现代社会,王曲城隍庙会的作用已不再是单纯的拜神祭祀,更多的是发展经济和传承文化。王曲城隍庙虽影响深远,但迄今为止仍然在申请陕西非遗的排列队伍中,始终没有走向正规化、成熟化。本文以陕西长安王曲庙会为例,借助长安区庙会的分布概况探讨王曲城隍庙会的现实地位、现状特征以及对该区域产生的影响,为其成功申遗是非常有意义的。

关键词:庙会;特征;影响;非物质文化遗产

一、绪论

(一) 选题背景

庙会作为中华文化的载体,凝聚了一方民众的思想情感、道德风俗、审美趣味和民族特色。明清时期是庙会发展的鼎盛时期,其内容丰富,规模空前。陕西长安王曲城隍庙始建于明代,于清代同治年间扩地重修,后经历史变革终在2000年被王曲乡镇政府修建保留下来。王曲城隍庙是西北十三省的第一庙,是西北传统庙会较为典型的代表之一,无论是从历史地理学角度还是现状规模分析都有可研究的价值和意义。但从客观角度出发,王曲城隍庙在满足一方群众各个层次的需求时仍然存在形式不规范、疏于管理、环境卫生不达标等诸多问题。目前,政府级相关部门正在对其缺陷进行积极补救,不断发掘庙会文化遗产,已经向陕西省首批非物质文化遗产项目发起冲击。

(二)研究目的和意义

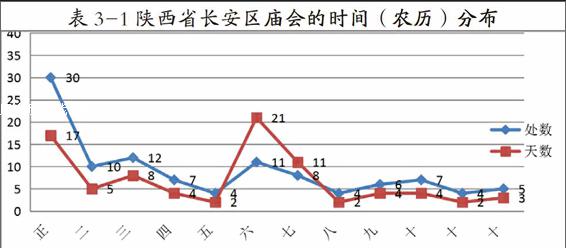

在我国,有地方特色的庙会非常多,主要表现在历朝历代的建都之处。陕西西安被誉为“天然历史博物馆”,在这种城市文化生态下,庙会作为中华文化的一种载体在陕西也是流行广泛,形成了巡神、演戏、祭祀等多样化表现形式。本文以非物质文化遗产保护为立场,梳理和总结陕西省长安区各村庙会会期的月份分布特点和数量分布特征。以规模最大的王曲城隍庙会为实例,结合王曲城隍庙的地方特色,研究庙会文化存在的现实意义。同时通过对王曲庙会的历史演变、现状特征、文化传承等,对庙会及其文化的传承与保护提出参考价值。

二、国内外研究现状

庙会作为历史文化的一种载体,从上个世纪开始就引起了歷史、社会、民俗和人类学者的广泛关注,已经取得了比较丰富的研究成果。【1】学者们钻研庙会文化时普遍采用学科体系相互交叉的研究方法,既有全面深入的研究专著,也有大量的论文综述,还有一些调查报告。学术界最早对庙会的研究应该是顾颉刚先生,他在1928年发表文章《妙峰山的香会》,首次从文化的视角分析庙会期间祭祀拜神等艺术活动。后经济学家全汉昇从经济贸易出发第一次将庙会市场引入经济领域,主要研究人们在庙会期间的商品流通机制和消费习惯。20世纪80年代后,学术界重新燃起了对庙会等传统民俗研究。中国民俗学家高有鹏和孟芳于1995年发表文章对庙会文化的基本功能与基本特征做了详细表述。

相比较而言,国外学者更早的关注到庙会文化与宗教信仰间的联系、产生各种影响的问题。进入21世纪后,越来越多的学者在传统文化的保护和传承方面广泛交流,对庙会的研究达到鼎盛时期。相比而言,从地理学视角研究庙会的区域分布及空间差异性的学术性文章却极其罕见。

三、长安区庙会的时间结构概况

本文从举办时间、次数和规模三个方面对庙会的时间和空间的差异结构进行分析。走访询问和查阅了相关资料梳理和总结各村庙会会期的月份分布特点和数量分布特征。

从整体上看,长安区平均每个月都会有庙会举行,但是,各村各月举行庙会的次数存在很大差异,其规模程度也不尽相等。其中鸣犊镇嘴头村举行庙会次数最多,每月至少两次,并且区分有大、中、小三种规模。相比而言,王曲二月八日的庙会就显得极其珍贵,不仅规模最大而且一年只有一次。究其原因是历史地位占据主要因。王曲城隍庙的占地面积虽小却是西北十三省的总城隍庙,下文会做详细介绍。

从时间分布上看,在农历正月和六月份长安区的庙会活动最为频繁。正月共有30处举办庙会长达13天,是一年中庙会活动举办最鼎盛的月份,究其原因有很大一部分因素和宗教节日和祭祀传统有关。祭祀主体对供奉的鬼神含有多种情感,敬畏有加且虔诚不疑,一般是不会随便更改,即每个村子都会有固定的日子庆祝庙会活动,并且为了促进经济,各村在选定庙会日期的时候会相互考虑,使每次庙会活动都能分散开,以保证观光人数和商品贸易市场能够正常流通。另一方面在正月过年期间举办庙会活动可以大大增加过年的娱乐趣味性,祈福来年受到各路神仙的庇佑。无论是出于哪种原因,都会使人们从市场中寻求兼业收入的机会,促进一方经济发展。

四、王曲城隍庙会的由来和现状特征

(一)王曲城隍庙的由来

王曲一名的来源与汉代修建御宿苑离宫有关,查阅古书《三辅黄图·苑囿》注有:“御宿苑在长安城南御宿川中,汉武帝为离宫别馆,禁御人不得入。往来游观,止宿其中,故名。”【2】人们称此御宿川为王渠,后谐音为“王曲”一直延用至今。据有关资料显示和记载,其城隍庙的建庙时间约在大明嘉靖年间。清代同治年间重修,占地六十余亩闻名全国,其建筑气势远非三原县城隍庙可及,人们称之为西安城南第一大庙,足可见昔日顶盛之势。民国时期因政治因素城隍庙建筑被拆毁,其地被黄埔军校第七分校占领。王曲城隍庙几经风雨变迁,如今在故址旁又建起三间,东西长460多米,南北宽320多米,占地221亩,庙堂虽然小房子虽然破,却是西北十三省的总城隍庙。

(二)王曲城隍庙会的现状特征

1.庙会神秘性

神秘性是庙会祭祀主体与客体之间沟通情感的必要因素。神秘性一方面在于仪式的庄重,此为神秘气氛的先决烘托条件。另一方面在于“显灵”一类带有感应色彩的传说。王曲城隍庙在神的形象上突出肃穆可畏的表情,有的狰狞可怕有的盛气凌人,有的诙谐却不乏威武,正是这些在我们在平日见不到的“丑人”“怪人”才能更好的满足祭祀者对神灵的想象。在庙会中 ,民众可以通过祭祀拜神等活动重振精神并放松身心,用神灵的解释消除生活中的困惑。

2.庙会集体性

王曲城隍庙会包括的社火会、香火会、“关爷会”等都体现着集体性。其庙宇坐拥西北十三省总城隍庙的龙头地位,王曲镇政府为了保护传统继承历史遂定于每年的阴历二月八日在王曲城隍庙集中参演,届时各乡镇各村委都会汇聚于此参加表演,虽然没有正式比赛评比高低,但是无论在形式上、声势上甚至在人数上都是暗自较量。王曲庙会的集体性还体现在祭祀当天的娱乐表演上,无论是狮子舞表演还是踩高跷、扭秧歌步都是以团队为主,即群体性。【3】这种群体演出就是村子的代表,其规模、声势和技艺在各个方面向其他村子发出挑战。这不仅能团结整个村子的凝聚力,增强归属感,更能促进地方区域的文化软实力。

3.庙会结合性

结合性指的是传统上的继承和时代的变异相结合。所为继承性指的是继承传统,继承主要的风俗习惯尤其是祭祀活动的礼仪和章法。变异性指的是不同的庙会有不同的习俗,不同的历史阶段也会有不同的时代特色。传统和时代特色相互结合,顺应人们的需求和社会的发展。总的来说,王曲城隍庙会的形式在继续坚持和不断创新,两者交融结合共同促进王曲城乡居民的精神繁荣。

4.庙会娱乐性

时代在变迁庙会在变异,然而王曲的村民甚至整个长安区的群众对城隍庙会的热情都只增不减,其主要原因在于其娱乐性,庙会的娱人功能最初是由娱神功能转变过来的,古代的娱乐项目是少之又少,人们可以在逛庙会时放松身心,因此很快就被人们认可并长久保留下来。尽管后期人们的娱乐消遣活动变得越来越多,但是踩高跷,狮子舞等喜剧表演并不常见,尤其那些文艺、集体、大胆、创新的活动更是深受年轻人的青睐。震天的锣鼓,欢快的舞步充分的显示出中原人民高亢的精神面貌。精湛的杂技,粗狂的秦腔表演,给人们留下深刻的影响。人们通过隐形比赛的形式将埋藏在内心的苦闷和忧愁一吐为快,庙会的娱乐活动调整人的心理,带来愉悦的心情。

五、王曲城隍庙会与乡村影响

王曲镇政府定于每年农历二月初八为城隍庙会,简称“王曲二月八”。王曲二月八城隍庙会可谓盛况空前,其声势浩大已影响到整个西安市南郊,庙会当天聚集人数多达十万以上,男女老幼不绝于道,交通要塞数十里之外都会近临瘫痪,只能靠步行观光游览,可见其重要性和过年、过会同属一级别。

(一)社会影响

王曲镇举行的城隍庙会产生的社会影响具有两面性。一方面,庙会给民众带来精神慰藉,使内心不满的情绪得到宣泄和缓解,来到王曲城隍庙祭祀的群众都是祈福得到城隍爷的庇佑和照顾。在一定程度上,这种靠神佛求得恩泽的意念有利于安定民心和社会稳定。

另一方面王曲城隍庙庙会和祭祀礼仪虽然已经是首批省级非物质文化遗产项目,但是在管理、安全、不文明服务等方面仍然存在很多漏洞。经常会听到在庙会期间发生打架斗殴、偷盗抢劫的负面新闻等。总的来说,城隍庙会是一次聚众性的民间组织活动,流动性极强难于管理存在很多漏洞,但仍受到男女老少的热情追捧。

(二)文化影响

庙会既是一个地区经济的反应也是文化软实力的反应,对农村的文化传承有着积极影响。王曲城隍庙始于明朝却是西北十三省的总城隍庙,传统的历史烙印在与时俱进,民间艺术和功能在悄悄流失,王曲庙会的作用已不再是单纯的祭祀,更多的是发展经济和传承文化。王曲庙会在声势上堪比春节,已然成为长安区最显著最特有的民俗盛典,不断吸引诸多学者前来观赏学习。“王曲二月八”作为长安区“龙头”庙会通过各种文化现象对城隍庙主体的强化影响,从而借助“王曲二月八” 的声势向四周扩散,起到文化传播的作用。

(三)经济影响

時至今日,王曲庙会的作用已不再是单纯的祭祀,更多的是发展经济和文化传承。“王曲二月八”之所以能够兴盛不衰,其历史地位占据主要因素之外,后期快速发展起来的助兴娱乐休闲活动也不可忽略。踩高跷、赶毛驴、舞狮队、锣鼓秧歌等都是庙会主要的节目,表演者每表演一次都会赚取可观收入。一般来讲,这类表演者具有群体性,他们不会单独作业,而是有专业的团队,除过表演者之外,连同搬运工、司机车队、化妆师和服务员等连带行业也会受到刺激发展经济。

祭祀活动对群众行为在心理上起主要驱动作用,祭祀活动改变了民众的消费心理。一方面带动了从事祭祀物品加工的生产商和供应商运输商的经济发展,还可以促进周围果农,菜农和食品生产线的小商户经济。王曲城隍庙会名气远扬,大量的外地商家会提前到来,通过商品竞争的方式各取所需。同时租赁场地和提供私家停车场也是规模较小的生意往来,间接拉动市场经济。另一方面,参加祭祀活动的外来游客,上香祈福之后,还会游览附近的张学良公馆、濛溪沟等旅游地,从侧面刺激旅游经济消费。

六、王曲城隍庙会的发展前景展望

正是有学者、媒体和政府的变相参与和支持,王曲城隍庙会和相关祭祀程序已经在申请陕西省首批非物质文化遗产项目,目前已经采取了保护措施,包括恢复修建庙宇、重塑城隍塑像、明确祭祀仪式等。 2016年3月,代区长王强、副区长汤勇军携区政府办、旅游、建设、规划、民族宗教等相关部门负责人赴王曲调研城隍庙项目。首先实地考察了王曲城隍庙、张学良公馆、濛溪沟、南堡寨老村等地的保护利用情况。同时,对王曲城隍庙和文化旅游展示区项目的规划提出了新的思路,发出公文表明欲投资45亿,规划开发5936亩,发展以城隍和堡寨文化为特色融入现代商业元素的旅游区。目前南堡寨村完成搬迁,准备向国家级“非遗”项目发起冲击。

参考文献

【1】牟旭平. 清代四川庙会地理分布研究[D]. 西南大学: 历史地理,2015

【2】王连龙. 跋唐隐太子李建成及妃郑观音墓志[J].吉林师范大学学报(人文社会科学版),2014,(3):47-50.

【3】张笑莉,安献周. 河洛庙会体育文化研究[J]. 体育文化导刊, 2010,(9):136-139.

【4】滨岛敦俊.明清江南农村社会与民间信仰[M].朱海滨译,厦门大学出版社,2008.

【5】王连龙. 跋唐隐太子李建成及妃郑观音墓志[J].吉林师范大学学报(人文社会科学版),2014,(3):47-50.

【6】李永菊. 庙会的文化功能分析[N]. 湖北省社会主义学院学报,2003.06.

【7】陆益龙. 从乡村集市变迁透视农村市场发展——以河北定州庙会为例[J].江海学刊,2012,(3):113-121

【8】韦明杏. 城市化背景下的庙会文化变迁——以上海真如庙会为个案的考察[D].上海:华东师范大学,2016.

【9】何欣. 非物质文化遗产保护视野下庙会环境研究——以铜川香山庙会为例[D].陕西:西安建筑科技大学,2014.