以创作不断探寻着精神性上的丰富可能

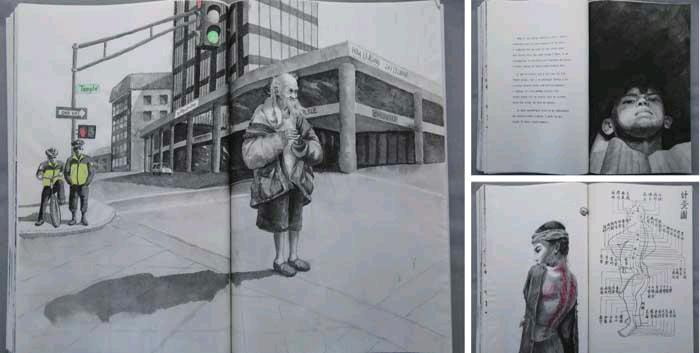

走进一间昏暗的房间,一盏灯、一碟水、一盆暗藏着灯光的植物、一本书,眼前刘娃的作品由这几样简单的生活用品组成,伴随着钢琴声和水滴声,墙上的树影摇曳,戴上EEG头环坐下,翻开书,书的扉页上是一个小小的英文单词Still,既是书名又是整个作品的名称。

作为艺术家刘小东和喻红的女儿,刘娃在艺术上的每个成就都格外受人瞩目。

“记忆是一条通往自我的路,而我的起点在闷热的八月。”这本名叫Still的书这样展开了自己的故事,随着故事的深入和关注度的提升,你会发现那盏台灯骤然明亮起来,而最开始水滴落的声音却幻化为无,摇曳的树影也停止摆动。Still是一个感知和反映观众不断变化的注意力状况的互动装置。刘娃邀请观众戴上EEG头环,通过意念来影响周围的气氛。环境的变化也促使观众向内审视自己的思绪和情感。

Still没有自己具体的中文名称,刘娃说因为still在英文里有三个意思,交织在一起比较复杂,所以很难翻译成中文。“首先still形容一种静止的状态,在我的作品里,观众戴着脑电波头环,越集中注意力,颤抖的叶子和波纹就会安静下来,心如止水。另外,still也是连接词,意思是‘仍然、‘尽管如此,像一种循环。这和我作品里那本书中的故事很像,主人公四处游走后,再次回到意识的起点,却有些物是人非了。最后,still作为名词,是蒸馏釜的意思,液体比如酒精经过蒸馏,可以转化成另一种状态。那本书里我也写道,‘我的心就是一个蒸馏釜。真真假假的记忆在容器里混合、过滤、分离,最后精炼成一种潜意识。所以每一层意思都和作品相对应。”翻开这本名为Still的书,似乎我们也阅读了刘娃这个人,书里长头发的女孩子样貌又或者神情都和刘娃有些许的相似。

“这件作品的核心是自我意识self-consciousness。很多时候,观众想努力集中注意力控制四周,却未果,而在阅读得心无旁骛时,却不知不觉地点亮了房间。观众时而全神贯注,时而抽离自我,这种对于自我意识的放纵与反思也与书中虚实不定的故事形成呼应。我希望观众在体验的过程中,不断地唤醒对于自身存在的意識,有点冥想的感觉。” 在这里每一个观众都是表演者,而每份体验都是一件独特的作品。

拥有人类学和艺术专业背景的刘娃以创作不断探寻着精神性上的丰富可能。她的作品糅合多种媒介,游走于个人和他们所被赋予的社会角色之间的存在之域。这件作品是刘娃在耶鲁大学的毕业作品,在来到《锡人的心脏》展览前,已经在美国展览过一次,刘娃说:“在美国和中国的展览反响还比较类似,大部分人一开始体验是因为对脑电波科技好奇,但体验之后会觉得那本书和作品营造的环境更走心,很多人来了几次,想把那本书读完。”

我们很难叙述梦想的开端,刘娃说自己的艺术道路没有一个特殊的启蒙点,但是关于梦想的远方,1994年出生的刘娃这样回复我:“既然是梦想,那就说得天马行空一点。我希望我不仅是一名中国的年轻女性艺术家,而是成为一个能和历史对话的艺术家。”

Q = 《北京青年》周刊A = 艺术家刘娃

Q:最开始是什么契机让你加入到《锡人的心脏》这个展览中的?

A:这次参展的作品是我在耶鲁大学的毕业作品,因为采用了脑电波科技,和这次展览的主题不谋而合,Michael(黄勖夫)便邀请我加入。

Q:你是怎么理解《锡人的心脏》这个主题的?

A:在科技和理性的时代里,保持着对人性的不断探寻和守护。

Q:这次和木木美术馆的合作,是否对你的艺术创作思路有影响或灵感?

A:这次参展让我置身于同时代的其他杰出艺术之间,了解到了不同看世界的角度和做艺术的方法,但也帮助我给自己定位,逐渐明确自己的创作的方式和主题,尤其是艺术和科技二者的权衡。

Q:现在科技越来越改变我们的生活,这次《锡人的心脏》中你的作品体现了这种艺术和科技的交融,你是怎么看待这两者的关系的?

A:我认为艺术与科技的结合并不意味着艺术家不再是艺术家,而是带来更丰富的可能性。好的作品是动人的,如何让科技更有人情味需要的是艺术家的智慧。这次作品只是初次尝试,未来还有很长的路,共同成长吧。

Q:最开始在创作Still这件作品的时候有遇到什么困难或者难忘的事吗?

A:这件作品涉及跨界合作,参与者有作曲家Sam Wu,钢琴家张楚晗,以及脑电波控制研发公司BrainCo,我们一起按照作品安静的氛围创作背景音乐,一起做实验并改进电脑程序。每个人各司其职,碰撞出新的灵感,与志同道合者合作是很可贵的经历。

Q:你觉得作为一个年轻艺术家,你觉得年轻人在探索艺术的道路上和前辈们有什么不同吗?你觉得90后有什么特别的优势吗?

A:我觉得和年龄相比,不同的成长环境对艺术的影响更大。我不会把自己刻意地当成90后,也不觉得每一代人有什么优势劣势的,只是不同而已。可能我在综合大学留学的经历,和修人类学专业的背景让我更愿意跨界合作,更相信艺术的多元性吧。

Q:现在越来越多的年轻人也开始做艺术,喜欢艺术,你怎么看待这种情况?

A:这肯定是好事啊,现在整个社会都老龄化了,但却有很多年轻人做艺术,说明这个行业很有活力。

Q:最开始是怎么走上艺术这条道路的呢?你的艺术启蒙老师是谁?

A:感觉没有一个特殊的被启蒙的时间点,看看展览就慢慢了解艺术了,但真正对艺术产生热情应该是在大学开始创作的时候。

Q:你看过的艺术品也很多,你觉得对你触动最大的作品是哪个?

A:我特别喜欢Bill Viola的作品,他的影像总是慢放的,要花很长时间才能看完,但是结尾一定是惊艳的,值得等那些时间 。不过更高明的是,从始至终,每一帧都能抓住我的眼球。

Q:你还记得自己完成的第一个艺术作品是什么吗?当时是什么样的机缘让你开始的那次艺术创作?

A:第一件能称得上创作的是一组灯光雕塑,用蜡、玻璃和LED灯,这些东西也是我现在依然喜欢的材料。当时是大一的暑假,因为大二要选专业,所以那一阵很迷茫,我就想逼自己做出点东西来,只为我自己,想看看艺术对于我到底是惯性,还是热爱。后来慢慢发现艺术对于我是一种生命力。

Q:你从小在中国长大,又去了美国留学,你觉得这种多国教育的经历,和东西方文化的碰撞是否也给你带来了一些作品的灵感?

A:肯定会有,在北京四中时主要是打下中国文化的基础,但对于自我的认识还是很单一的,后来在耶鲁才开始接受西方那一套独立思考和批判的体系,意识到了中国人在世界上的身份和独特性。我的作品从来没有刻意融合东西方文化,但是经历过的东西是融在血液里的,总会冒出来的。

Q:接下来你还有什么其他计划吗?会有新的作品跟大众见面吗?

A:接下来正在筹备下一个脑电波互动装置,会和这次展出的作品不太一样。