以场馆资源美术课程群建设为抓手,促进中小学美术教育内涵发展

姜秀权

以场馆资源美术课程群建设为抓手,促进中小学美术教育内涵发展

姜秀权

针对区域文化艺术资源相对分散、学生实地观摩受限等问题,提出要以区域课程群建设与实施为抓手,深度开发和利用区域场馆资源,找准场馆资源与美术教育的契合点,从而丰富中小学美术学习资源,转变传统教育教学模式,提高美术教学效能,推升教师专业发展,进而达到不断丰富学生学习经历,提升学生美术核心能力,促进美术教育内涵发展的目的。

场馆资源 美术教育 课程建设

中小学校美术教育,一般均以教材为主要学习资源,辅以校园、社区、学生生活经验、网络、配套资源包等开展日常教育教学活动。随着时代的发展、社会的进步,各地对区域历史文化和艺术人文资源的整理、展示与传播日益得到重视。广大教师对美术资源开发和利用的意识也在不断增强,在地方文化和艺术资源发掘,并将其引入学校美术教育等方面进行了有益的探索,取得了一定的成果。

然而,发掘区域文化艺术资源、拓宽美术教育之路并不平坦。一是区域文化艺术资源相对分散,有的已濒临消失,教师自行开展资源调查、搜集和整理费时费力,而且搜集到的资源未必完整和准确;二是受时间、空间和交通等因素的制约,学生很难亲临相关资所开展实地观摩和学习活动。如何切实将区域资源引入中小学美术课堂?笔者认为,以课程群建设为抓手统整区域各类文化艺术等场馆资源,既能让更多的区域优质资源进入美术课堂,丰富美术教学活动,又能极大地提升资源利用效率,惠及更多的学生;同时能确保让资源以课程化的形态得以科学、规范、有序发挥其应有的作用,避免碎片化、主观性和随意性。近年来,笔者借助区域美术课程群建设,促进区域场馆资源与中小学美术教育对接方面开展了实践探索,取得了初步成果,形成了一定的思考。

一、发掘场馆资源优势,丰富美术育人内涵

社会场馆资源有效弥补了学校教育资源的不足。无论是艺术类场馆,还是其他主题性场馆,都积淀着丰厚的育人资源。艺术类场馆阵列和展出的艺术作品,是学生接受艺术熏陶、拓宽艺术视野、提高艺术修养,以及开展艺术欣赏和实践活动的理想场所;历史、人文性场馆则在提升学生人文素养、思想道德和情操等方面具有独特的优势。如此丰富的资源,生动的育人手段,对学校教育起着重要的补充和助推作用。

然而受到学校课时设置、交通和管理等因素的制约,目前中小学生很少有机会到各种场馆观展,在场馆内开展主题性活动更是少之又少。在当前尚无法完全克服以上制约因素的前提下,在对相关场馆资源进行排摸的基础上,选择与中小学美术教育关联程度较高的场馆,认真梳理场馆所蕴含的美术或文化现象,找准与美术学科相关知识与技能的契合点,以课程的形态加以固化,将场馆资源引入美术教学之中,实现丰富美术教育内涵的目的。

二、推进美术课程群建设,有序开展资源统整

(一)谋篇布局,推进区域场馆资源课程群建设

笔者所在的区域内各类场馆资源散布在611平方千米的土地上。这些场馆规模不同,主题各异。为了充分发挥好区域场馆资源,自2008年起,上海市金山区教育学院教研室美术学科组会同学科教师,对区域内各个场馆资源进行了现场走访,了解各场馆的资源主题和类别,分析各场馆主题与美术教育的契合点,在此基础上梳理相关场馆资源与美术相关门类的关联。这些场馆有的重在展现“艺术之美”,有的呈现“自然之美”,有的则展示“生命之美”。为避免“走马观花”式的学习与体验,区教研室美术学科组确定了以校本课程建设为抓手,深度发掘并利用场馆资源,开发具有区域特点的美术特色课程,结构化、课程化、人本化地将区域优质场馆资源引入日常美术学科之中的基本原则。

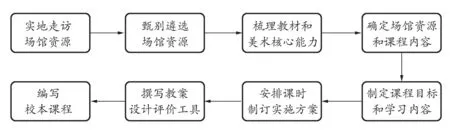

为了提高场馆资源开发和利用的覆盖面和利用效率,按照“因地”“因人”“因需”的原则,在全区各中小学布点实施基于场馆资源的美术特色课程群建设。“因地”,即就近原则,方便教师与场馆日常联系以及带领学生在场馆内开展学习活动;“因人”,即发挥教师的专业特长,有利于场馆资源的深入发掘和深度利用;“因需”,则贴合学校办学理念、校园文化以及学生需求,选取与之最佳对接的场馆资源。在明确场馆资源所属艺术门类和可开发利用的前提下,确定课程内容和名称、制定课程目标、细分课程内容和课时安排、制订实施方案,并编写教学设计,编撰校本教材。最终形成基于区域场馆资源、融合学校课程文化、体现美术学科特点的校本课程,见图1。

图1 依托场馆资源开发美术课程群路径图

课程群建设秉持“共建、共享、共赢”的宗旨,在区教研室组织协调下,单个课程的开发与建设以学校美术教研组、备课组为主,以区内骨干教师分头参与共建为辅,课程成果以纸质教材交流和网络课程共享为策略,让区内各学校学生和教师分享课程资源。此外,区教研室通过组织成果展示和教学研究等专题活动,推广场馆资源开发利用策略与途径,指导教师科学合理整合场馆资源,提高资源运用的规范性和精准度。

通过几年来的实践与探索,这一布局的前瞻性和可行性得到验证。区域内各中小学在充分发掘区域场馆资源、推进学科课程建设、丰富学生学习经历和助推教师专业发展等方面,都取得了可喜的成效。一批门类多样、内容丰富、结构严谨、特色鲜明的区本和校本课程孕育诞生;参与资源开发和课程建设的教师们,其专业素养也得到了显著提升。

(二)找准场馆资源与美术教育的契合点

金山区域内各类场馆主题迥异,展品形态和文化特征各异。需要资源开发者准确梳理场馆资源,找准与中小学美术教育有机关联的要素,方能开展既与美术育人目标相一致,又与教材内容可对接的,融审美、应用和创造于一体,集人文性、趣味性和实践性于一身的,基于场馆资源开发与利用的美术教育。

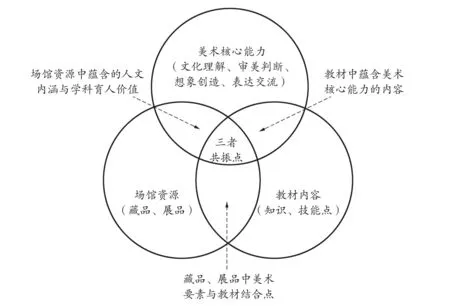

为此,在对美术课程标准深入研读、场馆资源和教材内容梳理分析的基础上,通过四个维度厘清了三者间的关系:一是提炼出各个场馆资源中所蕴含的美术要素;二是梳理这些美术要素与教材内容的关联性;三是挖掘相关场馆资源所蕴藏的人文内涵与学科育人价值;四是研究并探索场馆资源及其利用过程中与美术核心能力的契合点(见图2)。

图2 场馆资源与美术核心能力、教材内容之间的契合点

通过团队共同研究和实践验证,以明晰三者之间的关系,贯通场馆资源与美术核心能力、教材内容互融互通的内在联系,实现三者相互间的“无缝衔接”。在此基础上,组织教师确定所在学校遴选场馆,按照确定的工作路径,开展场馆资源分析、教材内容与美术核心能力梳理等研究与实践(见表1),进而为场馆资源在学校美术教育中的合理开发和利用奠定了理论基础。

表1 金山区中小学美术学科利用场馆资源构建课程一览(部分)

(三)自建场馆,弥补区域艺术类场馆资源的不足

针对金山区域内各类社会场馆数量相对较少、主题面相对偏窄、规模相对较小的不利因素,近年来,在教育行政部门、中小学校领导和社会有关方面的关心支持和协助下,部分学校相继在校园内自建了主题性艺术场馆,如廊下小学的“何鄂雕塑馆”、西林中学的“版画艺术中心”、罗星中学的“篆刻艺术馆”、朱行中学的“扎染艺术馆”、山阳中学的“磁盘画艺术中心”、廊下中学的“剪纸艺术中心”等主题性场馆。

这些校园场馆的主题和特色鲜明,陈列和体验并举,师生作品同台展示。主题、功能、布局和时代性更能体现当代学校教育的育人特征,更能发挥学生在场馆内开展学习、探究、展示和交流的自主性和便利性。这些校园场馆的建设,弥补了区域场馆资源的不足,极大地方便了学生在场馆内开展美术学习和实践活动,学生对校园场馆有着天然亲近的感情。这些场馆的建设不仅丰富了学生的学习经历,更是为学校开展美育活动提供了坚实的资源保障。

(四)规范有序,分类推进场馆资源与美术教学的整合

走进场馆开展美术学习活动。带领学生亲身感受场馆文化,在进入场馆之前,教师提供或组织学生搜集并交流有关主题场馆的图片或文字资料,了解该场馆的概况和主要展品;制订任务单,学生根据学习任务单要求,寻找相关作品的信息资料,用文字、摄影或手绘草图等形式,记录展品的造型、材质、色彩等背景资料。回到学校后,对资料进行整理、归纳和分类,利用搜集到的相关素材,进行创意制作,并将活动的过程和创作的作品,通过照片、小报、展板等形式进行展示与交流。教师在指导学生开展场馆探究学习活动时,同时关注学生在场馆学习活动中能力、兴趣、态度、作品的效果等的综合表现,并作为评价的重要依据。

整合教材内容和场馆资源开展美术教学活动。根据教材梳理后的成果,搭建教材内容与场馆资源的衔接点,精心设计教学,开展基于场馆资源的美术教学活动。如上海市罗星中学依托学校自建的“篆刻艺术馆”,结合七年级美术教材中“灿烂的书法艺术”单元中的“篆刻”学习内容,将学习目标确定为:利用“篆刻艺术馆”等资源,了解篆刻艺术发展简史,认识篆刻艺术形式及其材质、工具材料,体验篆刻表现方法,探索“陶瓷印”创作手法,在赏析和实践中增强学生的文化自信心和民族自豪感。在利用学校场馆资源开展篆刻学习的过程中,学生既了解了篆刻发展的历程和中华民族灿烂的文化,又对中国文字丰富的文化内涵和审美价值有了深切的体悟。

三、携手社会多方资源,转变美术教育方式

(一)打破边界,场馆学校共建美术教育新天地

区域场馆资源的深度开发和利用,为中小学美术教育开启了新的篇章。场馆资源与中小学美术教育的联姻,实现了场馆与美育的“双赢”。就场馆方而言,场馆资源优势得到了充分发挥,其资源的辐射功能得以拓宽,场馆资源的价值得到延展。中小学校在利用场馆资源丰富美术学习内容、拓宽育人渠道、提高美术素养等方面,同样收获丰厚。

(二)转变方式,激活美术教育内生活力

场馆资源与中小学美术教育的融合,破除了学校、教室相对封闭的樊篱,更打破了传统教育教学单向传授的模式。学生浸润在风格各异的场馆资源和文化之中,自主学习、探究学习和合作学习等学习方式的转变,思考、探索、质疑、想象等思维方式的递进,创作、交流、评判、分享等过程的历练,极大地激发了学生美术学习的热情和动力。开放的教学,同时也催生了教师提升基于场馆资源的美术学习活动设计、组织、指导和评价能力的内生需求。

场馆资源的开发与利用,收获的不仅仅是资源,更是教师资源意识和开发能力的提升、课程建设与实施能力的锻炼、美术育人内涵的拓展与延伸,以及教与学方式的转变。场馆资源的发掘与利用,为中小学美术教育带来了变革,更为学校美育注入了新的活力。

姜秀权 上海市金山区教育学院 201508