准中1区块古构造恢复及其演化对油气成藏的作用

石好果

(中国石化胜利油田分公司勘探开发研究西部分院,山东 东营 257015)

准中1区块古构造恢复及其演化对油气成藏的作用

石好果

(中国石化胜利油田分公司勘探开发研究西部分院,山东 东营 257015)

准噶尔盆地中部1区块油气的成藏受车莫古隆起演化的影响较大,晚白垩世及古近纪时期是主要成藏期及调整期。文中通过目的层选取、计算地层残余厚度、去压实校正、建立压实参数平面分布模型等步骤,求得油气成藏调整期车莫古隆起的真实地层沉积厚度,以此来反映古构造特征及演化,据此分析目的层古油藏的规模及油气运聚规律,指出下一步有利勘探方向。研究表明:区内晚白垩世存在2个古背斜,是油气有利运聚方向,并通过含油包裹体、测录井、试油资料综合确定了古油水界面及古油藏的规模。工区古近纪初北部开始隆升,古背斜逐渐消失,到现今古背斜调整成为低幅构造梁。古构造破坏后,部分圈闭仍存在,能保留大量原生油气,为原生保留型油藏,部分油气经微幅构造梁调整后,在现今有利构造位置处的圈闭聚集,形成调整再聚集型油藏。建议围绕古背斜及与古背斜形成优势运移路径进行勘探。

成藏期;古构造恢复;古油藏;车莫古隆起;准中1区块

0 引言

中部1区块位于准噶尔盆地腹部中央坳陷内,区内莫西庄、征沙村、沙窝地等地在侏罗系三工河组二段相继发现一系列隐蔽油气藏[1-3],证实了腹部内也具有较大勘探潜力。为扩大油气发现规模,近几年来的勘探先后提出了梁控论、源控论、有利相带、异常高压区[4-8]等观点,但效果并不理想,具体表现为油气显示多而分散,油气富集区带不明确。

前人针对腹部地区的油气富集主控因素也进行了探讨[9-11],大多认为在侏罗纪早期形成的车莫古隆起,其演化对腹部油气成藏、调整起到控制作用。车莫古隆起在中晚侏罗世强烈隆起,之后规模逐渐变小,白垩世时潜伏埋藏,喜山期以来北部发生掀斜并消失。晚白垩世是二叠系下乌尔禾组烃源岩的排烃高峰期[11-15],通过包裹体分析[11-14]认为这一时期也是侏罗系古油藏主要充注期和贡献期。古近纪以来,喜山运动的掀斜导致原生油藏发生破坏进而调整,并且通过含油包裹体和游离烃检测技术[11-15]分析古、今油水界面的差异,验证了古油藏的存在,同时期也有少量原生油气补充充注。因此,晚白垩世及古近系初期的古构造格局及演化对于区内的油气成藏、调整具有动态控制作用。但是,目前缺少定量刻画白垩世成藏期及喜山期油气调整期的车莫古隆起的规模及发育特征,导致无法明确区内油气优势调整方向及油气主要富集区带。有必要从三维角度定量研究白垩世成藏期及喜山期油气调整期车莫古隆起特征及现今构造特征。

1 区域地质概况

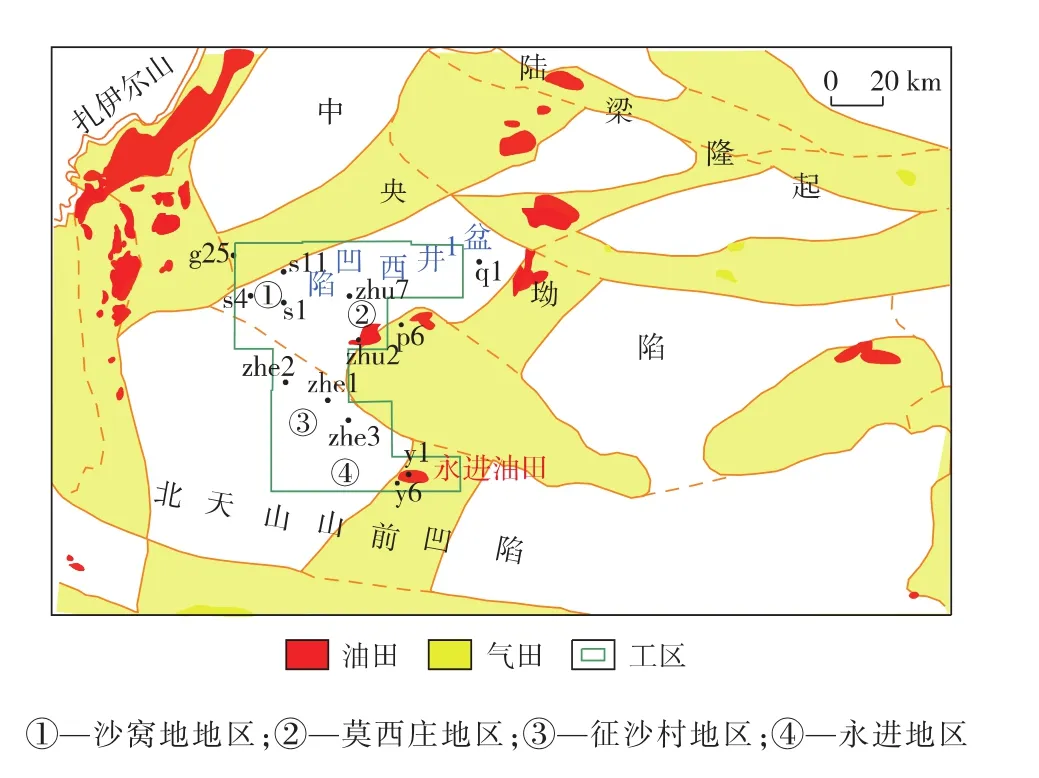

中部1区块主体位于盆1井西凹陷和北天山山前凹陷北斜坡,处于生油凹陷内部(见图1),区内已实现三维全区覆盖。现今构造简单,为一南倾的单斜构造,大断裂基本发育在侏罗系以下地层,侏罗系内部发育少量油源断层及层间断层,侏罗系上部地层断裂不发育。在石炭系基底之上,发育从二叠系至第四系较为齐全的地层,但存在几个区域性不整合面[1-3],其中白垩系与侏罗系之间的不整合面[9-11]受中晚侏罗世车莫古隆起的强烈隆升形成,受此影响,区内只发育下侏罗统八道湾组、三工河组及中侏罗统西山窑组。征沙村地区由于位于古隆起的核部,西山窑组也被剥蚀。区内的出油层位主要发育在不整合面下部的侏罗系三工河组二段、西山窑组,但西山窑组只在永进地区出油。

2 研究区古构造恢复

古构造恢复方法较多,目前采用定量的方法,主要有以沉积学为基础的层序地层学恢复法、以获取地层厚度为基础的印模法、基于沉降原理的回剥分析方法、前苏联学者创建的以获取残余地层厚度的“宝塔图”法,以及构造恢复法等[16-20]。这些方法多是针对研究对象的地质特点,基于最基础的沉积-补偿原理,从构造、沉积或者两者结合的角度出发,引入了不同的计算方法,最终求得对应时间段内的地层沉积厚度。其中构造恢复法(包括平衡剖面法)适用于构造较为复杂地区,准噶尔盆地腹部自白垩系开始持续沉降,构造简单,活动幅度较小,断层较不发育,因此从沉积角度求取地层厚度法效果较好,但是需要考虑残余地层厚度、压实恢复技术、断层活动、剥蚀作用对地层的影响、古水深校正等因素[16-20]。针对这些因素,以工区资料为基础,结合实际地质情况确定恢复古构造的具体步骤为:首先,落实所要计算的时间窗口及相关地层的地层接触关系;其次,求取时间窗口之间的地层残余厚度,若存在剥蚀及断层的影响,需要分别考虑;最后,通过去压实及古水深校正来求得相关地层厚度。若地层厚度大,对于陆相湖盆而言,古水深的影响较小,可不考虑[16-20]。

图1 准噶尔盆地中1区块位置及周边构造区划分

2.1 目标层的选取

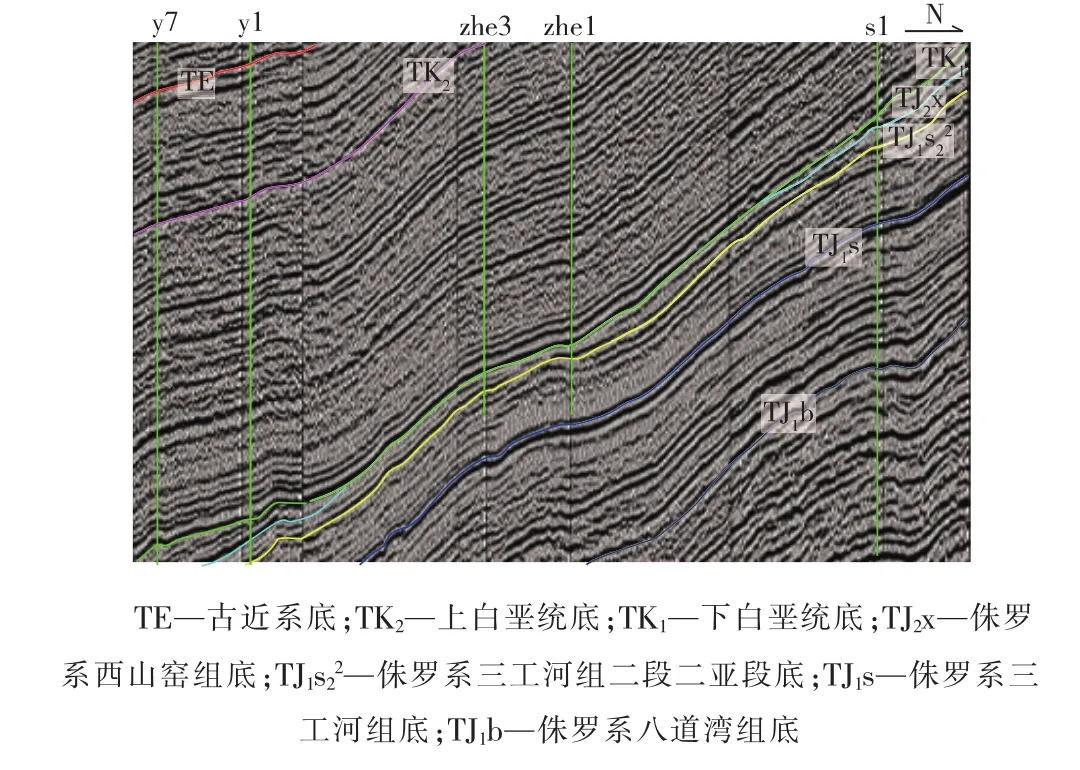

明确所要计算地层的顶底界面是计算残余地层厚度的基础。目前中部1区块主要的出油层为三工河组二段,晚白垩世为主要油气充注期,对应二叠系下乌尔禾组烃源岩大规模排烃期,古近纪时受喜山运动影响,工区北部准噶尔盆地北部开始抬升,早期油藏发生破坏,油气再次运移后成藏。因此以三工河组二段二亚段(油气多分布在二段二亚段上、下100 m范围内)作为古构造恢复的底面,上白垩统底及古近系底作为古构造恢复的顶面。另外,从地震资料看,这3个层易标定,反射界面清楚,便于平面追踪(见图2)。

2.2 残余地层厚度的求取

从沉积角度看,当某一时间段内,构造活动弱,盆地稳定沉降,沉积物填满整个盆地时,沉积物的厚度可以反映沉积前盆地的构造特征。确定沉积层的顶、底后,这2个层位中间的地层厚度即为现今残余地层厚度,但此地层的顶、底界面在沉积过程中不能出现大规模的剥蚀,若在该段地层内部存在沉积间断或者剥蚀,并不影响总体结果。目前普遍认为,准噶尔盆地腹部自中晚侏罗世短暂抬升后处于持续沉降阶段,白垩系至今,沉积地层厚度稳定,构造活动微弱,并且自侏罗纪以来没有发生明显的热事件[1,11]。从地震剖面来看,侏罗系、白垩系—古近系内部不存在沉积间断或者剥蚀,断裂也不发育(见图2),因此断层、剥蚀的影响可不考虑。

图2 准噶尔盆地中1区块南北向地震剖面

计算残余地层厚度多利用钻井、地震资料,但区内井数量少,分布不均匀,而三维地震资料已全覆盖,且能够全区追踪。因此,利用井资料标定地震资料,对地震资料精细解释,将解释的时间界面经过时深转化,利用软件将时深转化后顶、底2个地层界面相减,可求得晚白垩世及古近纪初的残余地层厚度。

2.3 分层去压实并求取去压实参数

所求取的地层厚度为成藏期地层厚度,因此需要将现今的地层厚度进行去压实校正,恢复至成藏期的地层厚度。目前主要利用单井资料,采用分层去压实校正的技术[19]。

研究表明[17],地层孔隙度与埋深之间存在指数关系,其表达式为

式中:φ为深度h处的孔隙度;φ0为地表孔隙度;C为压实系数,m-1;h 为深度,m。

对于同种岩性,其φ0,C一般为固定值。但由于不同地区、不同层位、岩性垂向叠置及组合方式不同,因此,不同井不同地层的地层孔隙度与深度的关系具有差异性。为准确进行去压实校正,需建立不同地层孔隙度与深度的关系[19]。采用将不同岩性求得地层百分比之后折算得到等效孔隙度[18]的方法,建立该关系式。

本文依据前人实测的纯砂岩、粉砂岩、泥岩的φ0,C参数[17],通过统计不同井不同层位的砂泥岩比例,计算了井资料齐全的多口井内8个地层(侏罗系三工河组二段到白垩系东沟组的)的φ0,C参数。实例s1井各层位的φ0,C参数见表1。

表1 s1井不同地层的地表孔隙度和压实系数

确定压实方程式后,采用逐层回剥的方式对目标层进行去压实恢复。其基本原理为,地层埋深过程中地层厚度的减小是地层孔隙度减少造成的,地层骨架颗粒体积保持不变。已知现今从上白垩系底、古近系底到侏罗系三工河组二段二亚段各地层的顶、底埋深,及孔隙度和埋深的方程,通过Matlab软件逐层恢复相关地层厚度,最终求得去压实后的厚度(见表2)。对不同井的地层压实参数(压实率的倒数)进行平面网格化,在进行网格化时也需要选择合适的相关参数,使得压实参数的平面分布(见图3、图4)符合地质规律。

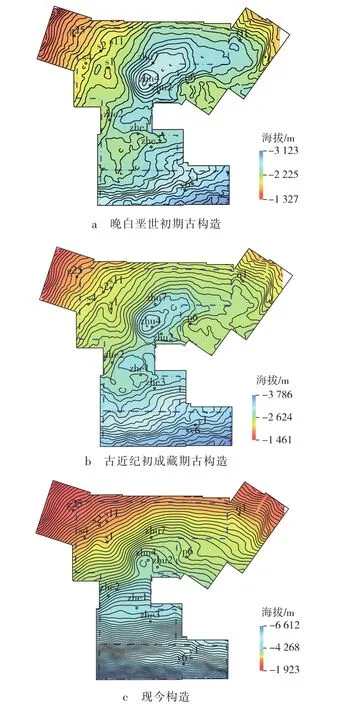

2.4 获得古构造图

将地层压实参数与残余地层厚度进行运算,求得真实地层厚度。由于区内上白垩统及古近系发育灰色砂岩、红色泥岩间互剖面,说明沉积时为浅湖相,水深小于20 m,而去压实后的地层厚度达上千米(见表2),故本文不再探讨古水深对古构造的影响。通过以上步骤,所求的地层真厚度,即为恢复研究区晚白垩世、古近纪初的古构造图(见图5a,5b)。此外,将现今地层解释结果经时深转化后,可得到现今三工河组二段二亚段古构造图(见图5c)。

3 车莫古隆起构造特征与油气调整

3.1 晚白垩世初古隆起特征及古油藏规模

从古构造图上看(见图5a),车莫古隆起在晚白垩世成藏期已经隐伏,此时沙窝地地区已经隆升,在zhe1井区、s1井区及区外p6井东南部发育古背斜,当深部油气沿断裂向上运移至侏罗系三工河组二段后,沿二段一亚段平面分布广、连通较好的三角洲砂体,优先向构造高部位及古背斜内运移聚集,形成岩性、断块、地层、复合等多种类型油藏。此外,侏罗纪之后构造活动弱,断裂基本不发育,为古隆起油气的聚集提供了良好的保存条件。

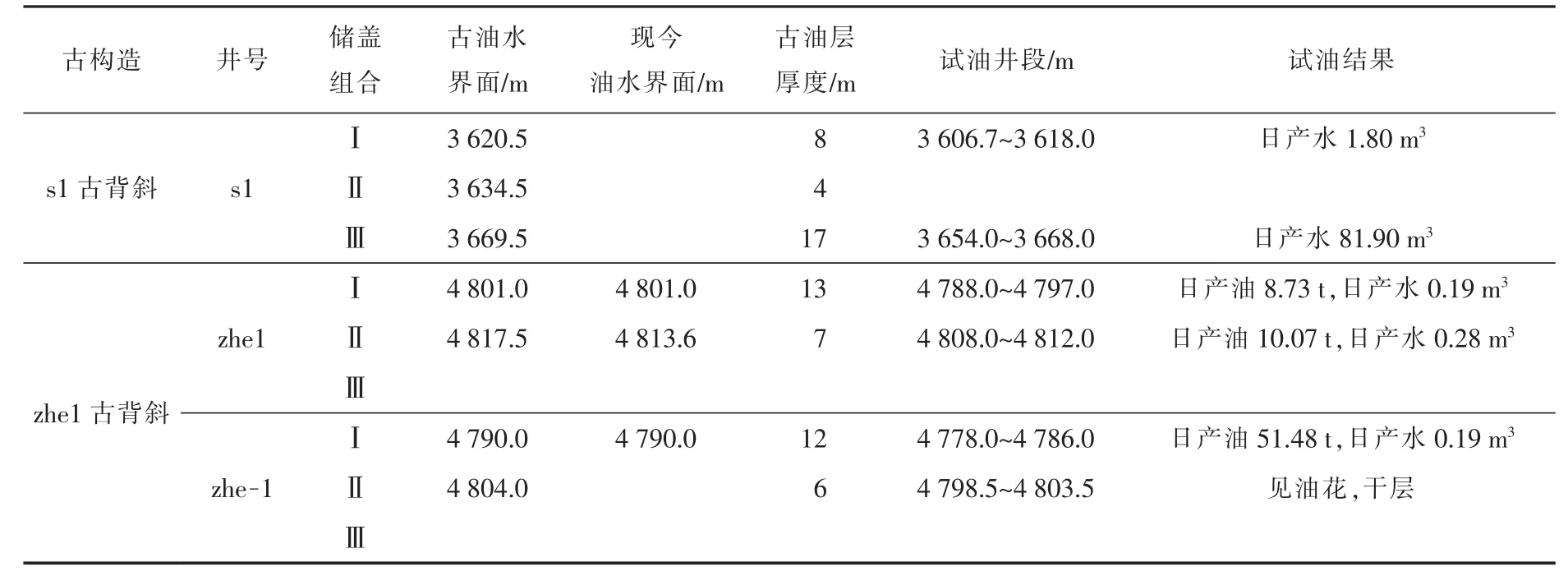

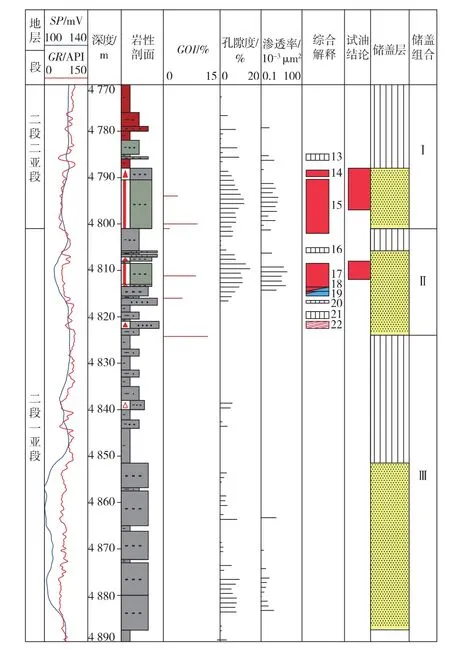

表2 中部1区块部分井不同成藏期三工河组二段压实数据

图3 中部1区块晚白垩世初期压实参数分布

含油包裹体GOI法(GOI=含油包裹体颗粒数/总颗粒数)是研究油气运移聚集的有效方法[21]。当GOI>5%时,代表古油藏存在,可以用于识别古油水界面。在s1井,3套砂体GOI均大于5%,说明前期发育古油藏,但现今对其中2套储层试油后均为水层,说明现今古油藏被破坏。zhe1井在4 805.0~4 822.5 m的古油藏油水界面为4 817.5 m,在4 808.0~4 812.0 m试油为油层,出少量水,而在4 812.0~4 817.5 m测录井综合解释为油水同层,表明古油水界面比现今油水界面要低(见表3、图 6)。 通过区内、区外[11]的 10 余口探井(部分井数据见表3)包裹体分析能够证明,在晚白垩纪时期,古构造内富集大量的油气,但是喜山期后遭受了调整。这一点也与车莫古隆起的构造演化相吻合。

图4 中部1区块古近纪初期压实参数分布

图5 中部1区块成藏充注时期古、今构造对比

表3 古油藏范围内部分井对古今油水界面分析及试油情况

利用区内30多口探井,确定了古油藏的3套储盖组合(见图 6)。

图6 zhe1井储盖组合及古油藏纵向分布

依据古背斜圈闭的闭合高度、砂体展布特征、古油水界面,可确定zhe1和s1井区古油藏含油面积分别为163.8 km2和40.0 km2。储层为三角洲砂体,平面展布广,同一背斜内砂体平面展布基本相同,故用一个含油气面积代表各套储层的含油气面积。通过在古油水界面之上的各套储层厚度,确定zhe1和s1井区平均古油层厚度分别为19 m及29 m。利用现今油藏计算参数确定古油藏规模,最后得到这2个古背斜油藏规模分别为 1.38×108t及 0.52×108t。

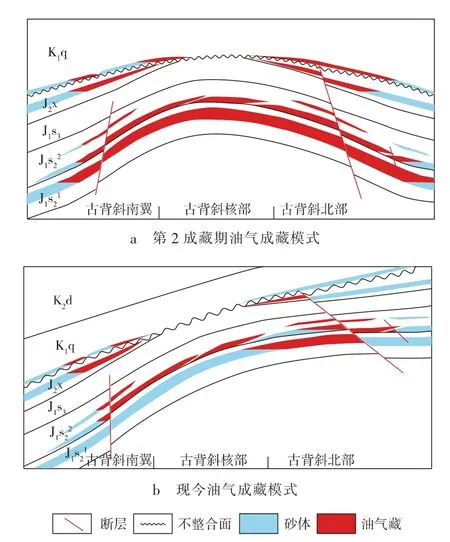

3.2 车莫古隆起的消亡及油气调整方向

古近纪时期(见图5b),受喜山运动的影响,北部开始隆升,车莫古隆起仅在征沙村还残余较小的古背斜,现今已经消亡,形成北高南低的南倾单斜格局(见图2)。受此影响,腹部油气运聚的构造背景从凹凸相间的背景变为单斜。zhe1井古背斜南翼,构造未发生变化,圈闭未发生破坏,原生油气经过调整,部分油气保存下来(见图7),如永进地区发现的永进油田。

图7 准噶尔盆地中部1区块油气成藏演化模式

但北翼圈闭的形态随之改变,部分圈闭(如岩性圈闭或者低幅度复合圈闭)调整后,圈闭大部分未被破坏,古油藏保存较好,内部古今油水界面相差不大,形成原生保留型油藏,如zhe1井4 788.0~4 801.0 m,古今油藏油水界面相同,均为4 801.0 m(见图6)。部分圈闭闭合度变小,甚至为0,圈闭完全发生破坏,原油大部分逸散,古今油水界面差异较大,如s1井(见表3)。从古今构造来看(见图5a,5c),原来古背斜区域形成微幅构造梁多成为油气优势运移路径,油气沿微幅构造梁运移,遇到有利圈闭再次成藏,形成调整再聚集型油藏。

总体来说,构造背景的巨大变化导致油气聚集后再次运移,使得油气富集规律复杂。此外,现有资料精度有限,不足以准确识别圈闭特征,导致现今难以发现大规模油气富集区带。但只要有大型古油藏,即使后期构造被彻底改造,油气仍然能够以新的方式大量保留下来,形成原生保留型油藏及调整再聚集型油藏。若不考虑成本因素,围绕区块南翼构造未调整区、原古油藏区域及油气调整优势运移路线继续进行勘探,一定会有新的发现。

4 结论

1)运用计算地层残余厚度、去压实校正等步骤求取地层厚度的方法,对晚白垩世油气成藏高峰期及古近纪初油气调整期的车莫古隆起古构造格局进行了恢复,认为区内晚白垩世时期存在2个古背斜,古近纪时期工区北部隆升,古背斜开始消失,现今已完全消失,原古背斜区域多发育低幅构造梁。

2)利用GOI值确定了区内2个古背斜区域内古油藏的古、今油水界面,通过古、今油水界面分析,认为古油藏发生了调整,同时依据已发现油藏的参数,计算出2个古油藏储量分别为1.38×108t及0.52×108t。

3)区内北部隆升后,古背斜南翼构造格局未发生变化,油气保留;北翼圈闭受此影响,部分圈闭受岩性、断层等多种因素综合作用,能够保留部分油气,成为原生保留型油藏;部分圈闭完全破坏,油气沿低幅构造梁发生二次运移,在有利圈闭内成藏形成调整再聚集型油藏。因此建议围绕古背斜区域、与古背斜相关的低幅构造梁进行下一步勘探。

[1] 李丕龙,冯建辉,陆永潮,等.准噶尔盆地构造沉积与成藏[M].北京:地质出版社,2010:1-48.

[2] 毕研斌,高山林,朱允辉,等.准噶尔盆地莫西庄油田成藏模式[J].石油与天然气地质,2011,32(3):318-326.

[3] 丁卫星.准噶尔盆地MXZ侏罗系三工河组二段油藏特征及成藏模式[J].中国西部油气地质,2005,1(2):189-193.

[4] 秦都.准噶尔盆地腹部隐蔽油气藏类型划分与形成机理[J].石油实验地质,2009,31(4):356-361.

[5] 牟琨,云金表.准噶尔盆地腹部隐蔽油气藏类型与成藏主控因素[J].石油实验地质,2010,32(2):154-158.

[6] 胡素云,蔚远江,董大忠,等.准噶尔盆地腹部断裂活动对油气聚集的控制作用[J].石油学报,2006,27(1):1-7.

[7] 张越迁,张年富,姚新玉.准噶尔盆地腹部油气勘探回顾与展望[J].新疆石油地质,2000,21(2):105-109.

[8] 谭绍泉,曾治平,宫亚军,等.准噶尔盆地腹部超压控制烃-储演化与油气充注过程[J].断块油气田,2014,21(3):287-291.

[9] 况军,侯连华,张越迁,等.准噶尔盆地车莫古隆起浅层成藏因素及勘探方向[J].新疆石油地质,2009,30(4):445-449.

[10]朱允辉,孟闲龙.准噶尔盆地车莫古隆起的形成演化及其对腹部油气成藏的影响[J].中国西部油气地质,2005,1(1):55-57.

[11]王京红,杨帆.车莫古隆起对古油藏及油气调整控制作用[J].西南石油大学学报(自然科学版),2011,34(1):49-58.

[12]尹伟,郑和荣.准噶尔盆地中部油气成藏期次研究及勘探方向[J].石油实验地质,2009,31(3):216-226.

[13]林会喜,曾治平,宫亚军,等.准噶尔盆地中部油气充注与调整过程分析[J].断块油气田,2013,20(3):316-320.

[14]邹华耀,郝芳,张柏桥,等.准噶尔盆地腹部油气充注与再次运移研究[J].地质科学,2005,40(4):499-509.

[15]周勇水,邱楠生,曹环宇,等.应用定量荧光技术研究准噶尔盆地腹部侏罗系油气运聚规律[J].中南大学学报(自然科学版),2014,45(11):3866-3876.

[16]久凯,丁文龙,李春燕,等.含油气盆地古构造恢复方法研究及进展[J].岩性油气藏,2012,24(1):13-19.

[17]姜正龙,邓宏文,林会喜,等.古地貌恢复方法及应用:以济阳坳陷桩西地区沙二段为例[J].现代地质,2009,23(5):865-871.

[18]郭颖,倪金龙.利用等效孔隙度法恢复沉积盆地残余地层古厚度[J].油气地质与采收率,2012,19(3):413-424.

[19]杨桥,漆家福.碎屑岩的分层去压实校正方法[J].石油实验地质,2003,25 (2):206-210.

[20] 耿捷,冯振东,程秀申,等.平衡剖面控制下古构造的恢复[J].断块油气田,2013,20(6):681-685.

[21]王飞宇,师玉雷,曾花森,等.利用油包裹体丰度识别古油藏和限定成藏方式[J].矿物岩石地球化学通报,2006,26(1):12-18.

(编辑 孙薇)

Recovery and evolution of paleostructure of Block 1 in central Junggar Basin on hydrocarbon accumulation

SHI Haoguo

(Western Branch of Research Institute of Exploration and Development,Shengli Oilfield Company,SINOPEC,Dongying 257015,China)

Hydrocarbon accumulation of Block 1 in central Junggar Basin was strongly influened by the Che-Mo paleo-uplift.Late Crataceous and Paleogene periods were the main stages for petroleum accumulating and adjusting.By selecting the target layer,calculating the thickness of the residual stratum,correcting the compaction parameters,building the compactions parameter model,the real depositional thickness of paleo-uplift to reflect the characteristics of the paleostructure was finally reconstructed during the main stages of petroleum accumulating and adjusting.Thus the scale of paleo-reservoir and hydrocarbon accumulation rule in target layer was analyzed,as well as the favorable exploration area was pointed out for further exploration.This research shows that there are two paleo-uplifts in the late Cretaceous period,which are the favorable areas for oil and gas accumulation.By analyzing the information of GOI,logging and testing,the paleohydrocarbon-water interface and the paleo-reservoir scale are ascertained.During early Paleogene,the north section of research area began uplifting,paleo-uplift tends to disappear,and nowadays the paleo-uplift has become a low-relief ridge.After the destruction of the paleo-structure,traps partially survived,which still preserves a lot of original hydrocarbon.Parts of the hydrocarbon migrating along the low-relief ridge became the re-accumulate hydrocarbon which trapped in the favorable structural position.It is suggested that the exploration should be focus on paleo-anticline as well as the advantageous migration pathways formed by them.

hydrocarbon accumulation stage;paleostructure recovery;paleo-reservoir;Che-Mo paleo-uplift;Block 1 in central Junggar Basin

TE122

A

国家科技重大专项课题“准噶尔盆地碎屑岩层系大中型油气田形成规律与勘探方向”(2011ZX05002-002)

10.6056/dkyqt201704005

2016-12-30;改回日期:2017-05-04。

石好果,男,1967年生,高级工程师,1991年毕业于成都地质学院石油地质专业,主要从事油气地质勘探综合研究工作。 E-mail:285457725@qq.com。

石好果.准中1区块古构造恢复及其演化对油气成藏的作用[J].断块油气田,2017,24(4):456-461.

SHI Haoguo.Recovery and evolution of paleostructure of Block 1 in central Junggar Basin on hydrocarbon accumulation [J].Fault-Block Oil&Gas Field,2017,24(4):456-461.