面向协调均衡发展的大都市区古村落更新研究★

周可斌 刘 垚 李佩玲

(1.华南理工大学建筑设计研究院,广东 广州 510640; 2.广东省现代建筑创作工程技术研究中心,广东 广州 510640;3.广东工业大学建筑与城市规划学院,广东 广州 510090)

·规划·建筑·

面向协调均衡发展的大都市区古村落更新研究★

周可斌1,2刘 垚3*李佩玲1

(1.华南理工大学建筑设计研究院,广东 广州 510640; 2.广东省现代建筑创作工程技术研究中心,广东 广州 510640;3.广东工业大学建筑与城市规划学院,广东 广州 510090)

对广州市小洲村面临的“保护”与“开发”的发展现状进行了分析,剖析了其更新改造的多样性需求,并从多元利益主体的参与协调、面向多元利益主体的有效干预两方面,探寻了多方利益均衡发展的小洲村古村落更新机制,旨在使城市取得经济增长与历史保护的双赢。

古村落,历史文化,多方利益,发展模式

0 引言

大都市区是城市化发展到一定阶段的必然产物,是由规模较大的中心城市和周边与其有着较紧密联系的中小城镇和乡村地区所组成的区域[1]。大都市区对规模经济的追求,使其城市化在更大的空间范围推进[2]。在此发展背景下,大都市区中的古村落势必受到经济利益的冲击。拥有良好资源但经济发展相对“滞后”的古村落如何平衡“保护”与“开发”的矛盾,成为亟待解决的难题。

小洲村既是广州大都市区内的古村落,又是城乡边缘空间的“城中村”,小洲村作为“广州地区最具岭南水乡特色的古村”,被列入广州市首批16个历史文化保护区[3],更被评为“广东省级生态示范村”,其“升级改造”模式一直备受关注,但改造过程中诸多复杂的问题却阻碍着小洲村的发展。

1 小洲村的现状发展特征

1.1 “城”“村”间的过渡状态

小洲村位于广州市海珠区东南部,地处万亩果园的中心地带,南临大学城、生物岛,和番禺区隔江而望,村东、西、北三面皆有快速路穿过,交通便捷。

1.1.1 “城”的特征

据资料显示,至2011年3月,小洲村常住人口为8 903人,其中外来人口与当地人口比例约1∶2,外来人口比例较高。自20世纪90年代以来,小洲村独特的艺术氛围及邻近广州大学城的区位优势,陆续吸引了近千名艺术家与大量艺考培训机构进驻,成为广州著名的艺术村。

改革开放以来,小洲村的经济发展以第二产业为主导,近几年第三产业发展迅速,产业非农化趋势明显。从2003年统计的三次产业结构比例(11.6∶52.5∶35.8)可以看出,非农业收益与农业收益的差距明显。

1.1.2 “村”的管理

小洲村由村委会管理,相比城市政府的财政实力与管理能力,社区管理不到位。虽然小洲村拥有浓厚的文化底蕴,但在经济发展的驱动下,“法不责众”的心理导致违法用地与建设出现、生活污染严重,历史风貌受到了一定冲击;“艺术村”效应与松散的社会管理造成了小洲村人口密集、人员复杂和产业畸形发展(见图1)。

1.2 “保护”限制下的小洲村经济发展困境

1.2.1 村庄开发受限

起“南肺”作用的绿地保护区不允许发展工业和房地产的政策,使得小洲村仅能依靠水果种植业作为主要收入来源,导致小洲村经济效益低下,村民生存需求得不到很好满足[4]。此外,在快速城市化的冲击下,廉价征地加速了林地的耗竭,促使村民发展非农产业,但征地的返还用地因缺少用地证,无法进行合理开发以获取长效利润。近年来外来人口的涌入与“艺术村”的声望集聚了一批工厂和餐饮企业,但小洲村财政仍然入不敷出。

1.2.2 政府投入不足

对于“小洲村”因保护限制而牺牲发展利益,政府也有过一定补偿。1998年小洲村瀛洲生态公园建设是政府和小洲村集体合力进行的有益尝试,但公园仅靠门票和商业服务收入难以经营,总体上仍呈亏损态势。2000年小洲村被划定为历史文化保护区,对于村内历史资源和风貌特色保护具有积极意义,但政府投资仅够用于极少博物馆的改善,对小洲村整体改造的巨额成本来说远远不够。

2 小洲村更新改造的多样性需求剖析

2.1 多元利益博弈格局的形成

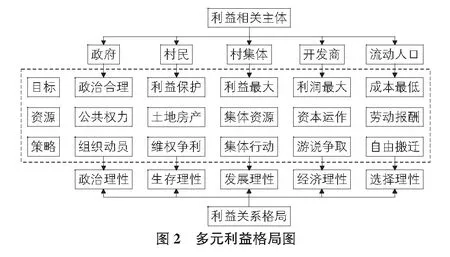

小洲村发展困境的主要原因为落后的乡村经济无法满足其经济发展的迫切需求,在城市化与市场化经济进程中,传统古村落的更新出现了包括政府、商业投资者、当地村民、流动人口等在内的多元利益格局[5]。由于市场经济的分化效应,各利益主体形成了相应的利益集团(见图2)。

2.2 多元主体发展诉求的差异化

随着近年来农村新产业新业态的出现及农村一二三产业融合发展,越来越多的农民回乡就业创业,大量城镇居民、非农村集体经济组织成员也选择到农村投资创业,现阶段农村宅基地对外流转条件已经成熟,应当允许农民在符合一定条件时对外流转宅基地及其上的房屋,流转的形式可以包括转让、出租、入股等多种形式,但应设定必要的限定条件,只限于在所欲流转房屋和宅基地之外有其他固定住处且宅基地流转后不再申请新的宅基地的农民。

传统古村落更新在某种意义上说是一个利益调整和重组的过程,多元的主体必然带来多元的利益诉求,古村落保护压力也随之变得更大。政府期望对历史保护区中的文化资源保护并重新利用,维护其文化价值,规划部门也据此编制严格控制的保护规划。而村民出于自身利益考虑,对其住宅进行违法加建以寻求自身经济效益最大化,改善生活环境。同时,投资者热衷于发展特色商业和文化旅游,在小洲村主要表现为艺考培训机构、餐饮服务、美术器材及一些创意产业等的进驻现象。

3 探寻多方利益均衡发展的小洲村古村落更新机制

在大都市区快速城市化进程中,类似小洲村的传统村落发展面临着市场经济与现代文明的冲击,如何寻求一种顺应时代的传统古村落保护与开发机制,以实现经济、社会和生态效益均衡发展,在多元博弈的利益格局中进行有效协调,成为小洲村改造的关键。

3.1 多元利益主体的参与协调机制

3.1.1 多方利益协调制衡

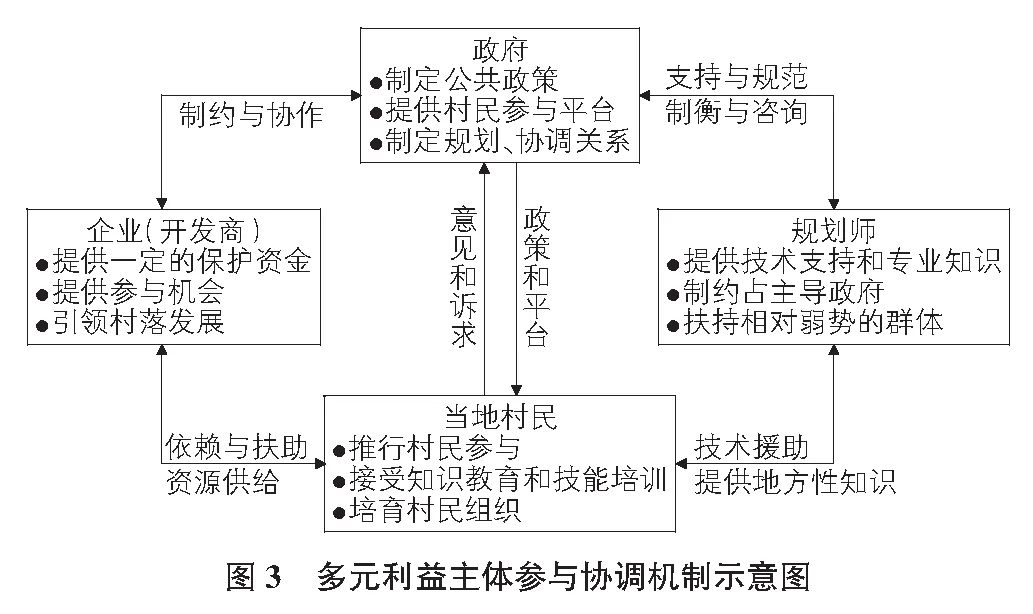

在小洲村的升级改造过程中,利益主体主要包括政府或村集体、当地村民、开发商、规划师等。面对差异化且分散的利益主体,参照国外发达国家经验,首先,古村落改造所有的利益相关者都纳入法律的规范之下,是实现公平和民主参与的前提。其次,非营利性组织的介入可帮扶弱势的村民,为政府提供咨询,制衡政府与制约企业。再次,应建立能表达多元利益主体的村落管理组织,它既是商业投资机构,也是利益主体间的沟通桥梁[6],提高规划决策科学性和有效性。

3.1.2 “上下结合”的发展模式

对于具有历史文化价值的传统古村落,通则式的改造模式不适用于小洲村,应实现生态、社会和经济的均衡,并积极协调多元利益主体的关系[7],寻求“上下结合”的发展模式。该模式的运行原则为:“自上而下,自下而上,由内而外,由外而内”(见图3)。政府作为行动的核心,“自上而下”实行有限主导性管理和决策,给予当地村民从政策制定到改造升级的参与、管理及监督的权利,小洲村“自下而上”发挥自身能动性,参与开发决策、经营、管理和利益分享等。基层力量则“由内而外”发展起来,但以村民为主体的传统古村落属于弱势群体,因此在能力建设、法律援助等方面需要“非营利型组织”、政府及企业等多方面“由外而内”进行推动和扶持,促使社区成长壮大起来。

3.2 面向多元利益主体的有效干预机制

3.2.1 构建合理的收益补偿机制

政府和村集体基于政治理性和发展理性希望对小洲村的传统村落进行维护,却忽略了村民的生存诉求。从公平的角度看,政府在划定生态用地时应给予农民足够的补偿。只有通过构建合理有效的奖励补偿机制,推动村民对小洲村进行自发保护,并使其在此过程中获利,才能达到经济发展、村落保护与村民收益的协调统一,满足政府、村集体和村民基于不同立场的利益诉求,且更积极地实现村落保护。

3.2.2 确立规划引领的古村落保护原则

我国历史文化资源的科学保护任重道远,传统古村落保护与更新需要以多方参与为基础,以实现经济、社会和环境的平衡发展为目的。为提高规划“愿景”的可实施性,规划控制指标与更新模式的确定,应体现多方利益博弈而达成的共识。规划编制与实施行动离不开村、政府与开发机构的协商,使规划思路能准确地转化为市场的行动,有效指引传统古村落的全面更新。

4 结语

在广州等经济发达地区,传统古村落的保护与发展是城市空间扩张过程中无法回避的问题,其实质是经济利益与社会利益、短期利益与长期利益的博弈过程。在传统古村落的保护与更新工作中,应充分认识其社会价值,从城市与村落的相互关系入手,以积极、弹性、动态的观念将保护与发展有机结合,均衡各方利益,调动各方积极性,使城市在快速发展的同时取得经济增长与历史保护的双赢。

[1] 许学强,周一星,宁越敏.城市地理学[M].北京:高等教育出版社,1997.

[2] 黄 勇,朱 磊.大都市区:长江三角洲区域城市化发展的必然选择[J].经济地理,2005,25(1):71-74.

[3] 李箭飞,肖 翊,陈 翀.城区内古村落的保护对象、保护方法与发展对策——以广州市小洲村历史文化保护区规划为例[J].规划师,2010(26):214-219.

[4] 许松辉.“园中村”改造与发展探索——以广州市小洲村为例[J].规划师,2007,23(6):45-47.

[5] 郭湘闽.超越困境的探索——市场导向下的历史地段更新与规划管理变革[J].城市规划,2005,29(1):14-19.

[6] 蔡海鹏.经济发达地区传统村落保护的实践与思考——以宁波韩岭旧村保护规划为例[A].中国城市规划年会论文集[C].2005:806-814.

[7] 高 伟,谢晓欢.自下而上的历史村落文化景观保护机制建构探讨[A].和谐共荣——传统的继承与可持续发展:中国风景园林学会2010年会论文集[C].2010:38-40.

A research of old village renewal in metropolitan area orient to coordinated and balanced development★

Zhou Kebin1,2Liu Yao3*Li Peiling1

(1.ArchitecturalDesign&ResearchInstituteofSouthChinaUniversityofTechnology,Guangzhou510640,China;2.GuangdongEngineeringTechnologyResearchCenterofModernArchitecturalCreation,Guangzhou510640,China;3.GuangdongUniversityofTechnology,SchoolofArchitectureandUrbanPlanning,Guangzhou510090,China)

The thesis analyzes the protection and development status of Xiaozhou village in Guangzhou city, explores its renovating variability demands, and explores ancient Xiaozhou village update mechanism with multi-stakeholder balanced development from two aspects of multi-stakeholder coordination and effective multi-stakeholder intervention, with a view to achieve double-win of economic growth and history protection of the city.

ancient village, historical culture, multi-stakeholder, development mode

1009-6825(2017)17-0001-03

2017-03-22★:亚热带建筑科学国家重点实验室开放基金资助项目:基于区域治理视角下的环珠江口湾区城市群空间演进及其发展模式研究(项目批准号:2016ZA01)

周可斌(1983- ),男,硕士,工程师; 李佩玲(1989- ),女,硕士,助理工程师

刘 垚(1985- ),女,博士,讲师

TU984

A