长江经济带经济增长动力评价与优化路径研究

黄成

(武汉大学 中国中部发展研究院,湖北 武汉 430072)

长江经济带经济增长动力评价与优化路径研究

黄成

(武汉大学 中国中部发展研究院,湖北 武汉 430072)

以长江经济带经济增长动力为研究对象,利用1997~2015年省级面板数据,运用索洛余值法实证分析长江经济带经济增长动力特征。研究结论显示:从时间演变看,长江经济带经济增长动力长期呈现出高资本投入的“单引擎”特征,劳动力和全要素生产率对经济的驱动作用很小,且呈下降趋势;从空间差异看,上游和中游对资本投入的依赖性较强,下游的全要素生产率较高,仅云南和浙江的劳动投入贡献率较高。未来长江经济带要依靠发展创新性新兴产业,打造长江经济带“三横五纵”交通体系以及建立长江经济带产业协作机制来实现经济增长动力优化。

长江经济带;经济增长动力;索洛余值法;优化路径

长江经济带包括9个省和2个直辖市,自西向东涉及贵州、云南、四川、重庆、湖南、江西、湖北、安徽、浙江、江苏和上海。拥有全国1/5的国土面积,承载约5.84亿的全国人口,人口和生产总值占全国的比例均超过40%。[1]其中,2015年长江经济带GDP总量为30.53万亿元,占全国的44.54%,相当于日本同期的经济总量。长江经济带是中国横跨东、中、西不同类型区域的流域经济带,也是世界上人口最多,城市体系最为完整,产业规模最大的巨型经济带,在中国的区域经济发展总体格局中具有非常重要的战略地位。然而,自2010年以来,长江经济带面临经济增速下滑,经济增长受资源环境约束等困境,亟待解决经济增长动力问题。笔者旨在通过分析长江经济带1997~2015年间经济增长的动力问题,为长江经济带经济增长动力的优化提供路径选择。

关于经济增长动力问题的研究由来已久,很多学者从不同的视角对该问题进行了探讨,总结为四类。一是资本投入的视角,如邱晓华等(2006)认为,中国存在相对过剩的劳动力供给,其边际效率较低。[2]资本投入才是促进中国经济增长最主要的源泉。[2]黄志钢和刘霞辉(2014)在对劳动投入型、资本投入型、消费需求拉动型、效率驱动型等增长路径进行了测算与比较分析后认为,我国经济增长的路径属于资本投入型,在新常态下应该走效率资本投入型的增长路径。[3]吕铁和周叔莲(1999)、卫兴华和侯为民(2007)认为,我国经济增长应该走集约型增长的道路。[4~5]二是人口结构的视角,认为在劳动生产率不能持续提高的前提下,人口红利的下降将导致经济减速,如杨俊等(2005)认为,对我国经济增长有明显促进作用的是人力资本积累。[6]王小鲁和樊纲等(2009)指出,人力资本质量提高正在替代劳动力数量简单扩张所起的作用,教育才是推动经济增长方式发生转变的关键因素。[7]蔡昉(2010,2012)认为,中国经济增长正面临着“未富先老”,第一次人口红利过早消失,第二次人口红利开发困难和养老资源不足等挑战。[8~9]三是全要素生产率的视角,如刘伟和张辉(2008)认为,技术进步将取代产业结构变迁对经济增长的贡献地位。[10]郑玉歆(1999)认为,转变经济发展方式的主要标志是技术进步,其对经济增长的促进作用在经济增长减速的成熟期尤为显著。[11]四是产业结构的视角,认为产业结构变化导致经济增速减缓,如袁富华(2010,2012)立足于Mitchell和Maddison的历史统计数据库,认为发达国家经济增长减速是由产业结构服务化这种系统性因素造成的。[12~13]干春晖等(2011)认为,产业结构合理化和高级化进程均对经济增长有明显的影响。[14]

通过对既有文献进行梳理发现,研究维度集中在资本投入视角、人口结构视角、全要素生产率视角以及产业结构视角,研究尺度大多聚焦在全国范围。可见,已有文献较少能综合各因素从多维度考虑经济增长动力问题,而将研究尺度放在长江经济带方面尚属空白。鉴于此,笔者选取长江经济带经济增长动力问题为研究目标具有一定的开创作用。

一、长江经济带经济增长动力评价

(一)研究方法

经济增长动力的实证研究主要是对经济增长动力因素的贡献率进行测度,而在测度过程中,产生差异最大的是全要素生产率。测度全要素生产率的方法分为参数法和非参数法。其中,参数法包括柯布-道格拉斯(C-D)生产函数的索洛余值法和随机前沿生产函数法(SFA),非参数法主要包括数据包络分析法(DEA)和代数指数法。通过比较各种具有代表性的测度方法可知,C-D生产函数的索洛余值法相对于其他方法具有以下优势:第一,C-D生产函数是以新古典增长理论为基础建立的模型,理论基础厚实,具有良好的信度和效度;第二,C-D生产函数能较好地测度各投入要素对经济增长的贡献程度,能较好地反映出经济结构和生产活动的变化特征;第三,该方法在数据获得上具有一定的优势。

① 重庆市1997年起升格为直辖市,在此之前均统计在四川省内。利用C-D生产函数的索洛余值法对长江经济带11省(市)的全要素生产率进行测算,基本思路是首先构建C-D生产函数模型,在假定规模报酬不变(α+β=1)的条件下,利用最小二乘法估计参数α和β,再利用产出增长率扣除要素的增长率后的残差来测算全要素生产率的增长,最后计算出资本增长、劳动投入增长和技术进步对产出增长的贡献率。函数模型可设为:

(1)

式中,Yit代表i省第t年的实际总产出,Kit代表i省第t年的资本存量,Lit代表i省第t年的劳动人口,α和β分别代表资本和劳动对总产出的弹性,Ait代表i省第t年的全要素生产率。

通常假设生产函数为规模弹性,即α+β=1,生产函数可变形为:

(2)

利用最小二乘法对方程(2)进行回归分析,得到α和β的值,再根据方程计算出全要素生产率Ait。最后根据公式(3)计算得出Ait的增长率。

m=ΔAit/Ait

(3)

式中,m=ΔAit/Ait为全要素生产率的增长率,y=ΔYit/Yit为产出增长率,k=ΔKit/Kit为资本增长率,l=ΔLit/Lit为劳动增长率。

(二)变量选择与数据处理

考虑到重庆1997年以后的要素推动比较稳定,①以及各省(市)数据的可获得性和完整性,论文实证样本的时间维度设定为1997~2015年。为消除价格变动的影响,以及因年代久远造成的价格错觉感,本研究均以2000年不变价为基期。

1.总产出变量的选择和处理

国民经济总产出采用可比的国内生产总值来衡量。为消除价格变动的影响,以2000年不变价为基期,其余所有年份都通过GDP指数以这一基期进行调整。数据均来源于《中国统计年鉴1998~2016》。

2.资本存量的选择和处理

资本存量采用永续盘存法估算,其公式为:

(4)

式中,Kit代表i省第t年的资本存量,δit代表i省第t年的折旧率,Iit代表以当期价格计价的i省第t年资本存量,Pit代表第t年的固定资本投资价格指数。

永续盘存法虽为广大学者所接受和采用,但在细节处理和实际使用中却有很大差别。具有代表性的有贺菊煌(1992)、邹至庄(Chow,1993)、王小鲁和樊纲(2000)、宋海岩等(2003)。由于《中国统计年鉴1998~2016》提供了1997年以后的固定资产折旧值和固定资产投资价格指数,故公式(4)可参考王小鲁和樊纲(2000)[7]的公式改为:

(5)

式中Dit表示以当期价格计价的i省第t年的固定资本折旧值,其他指标含义不变。

采用调整后的公式测算资本存量Kit,由于当年折旧值Dit和固定资本投资价格指数Pit均可直接从统计年鉴获得,现只需确定2个指标,即:基期年份固定资本存量Kit和当年投资额Iit。

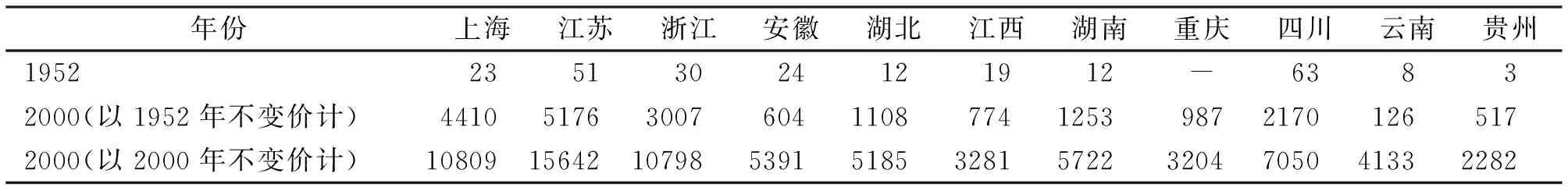

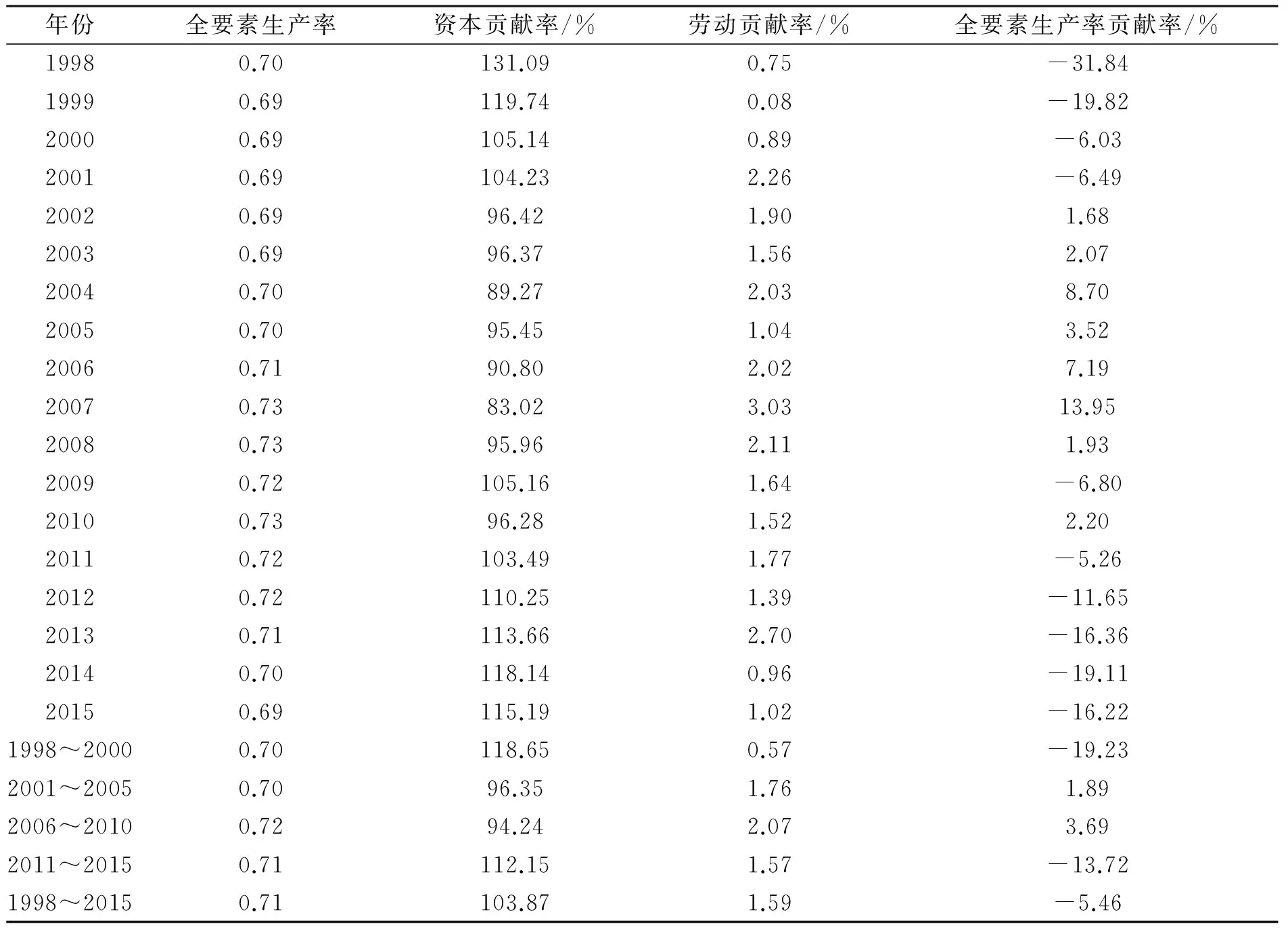

关于基年固定资本存量的估算,采用1952年的资本初始量,推算出以2000年为基期的固定资本存量。综合对比,根据张军、吴桂英、张吉鹏[15]估计的结果推算长江经济带11省(市)2000年的初始资本存量,均列于表1。其中,参考2000年重庆与四川的GDP之比1:2.19,固定资本形成额之比1:2.23,将2000年重庆和四川的资本存量总额按1:2.20分配给重庆和四川。

表1 长江经济带11省(市)1952年和2000年的资本存量估计(亿元)

① 受篇幅限制不展开,如需要请联系作者。

关于当年投资额的选取,在充分比较已有方法合理性和保证数据可获得性前提下,采用固定资本形成总额来表示当年投资,并用固定资本投资价格指数平减各年投资,将其折算成以2000年为基年不变价格表示的实际值。数据来源于1998~2016年各省统计年鉴。

在以上分析基础上,采用调整后的永续盘存法测算,得到以2000年为基期价格的长江经济带11省(市)1997~2015年的资本存量。①

3.劳动力总量的选择和处理

采用历年全社会就业人数衡量劳动力总量,除上海市1997~1999年数据,江西、湖南、四川、云南、贵州5省2015年数据来源于各省统计公报外,其他数据均来源于1998~2016年各省统计年鉴。

(三)测度结果与分析

1.长江经济带经济增长动力因素测度结果

利用Eviews8.0软件,首先对面板数据进行单位根检验和协整检验,再进行模型回归并进行冗余性检验,检验结果显示应选择固定效应模型。最终模型方程确立为:

(6)

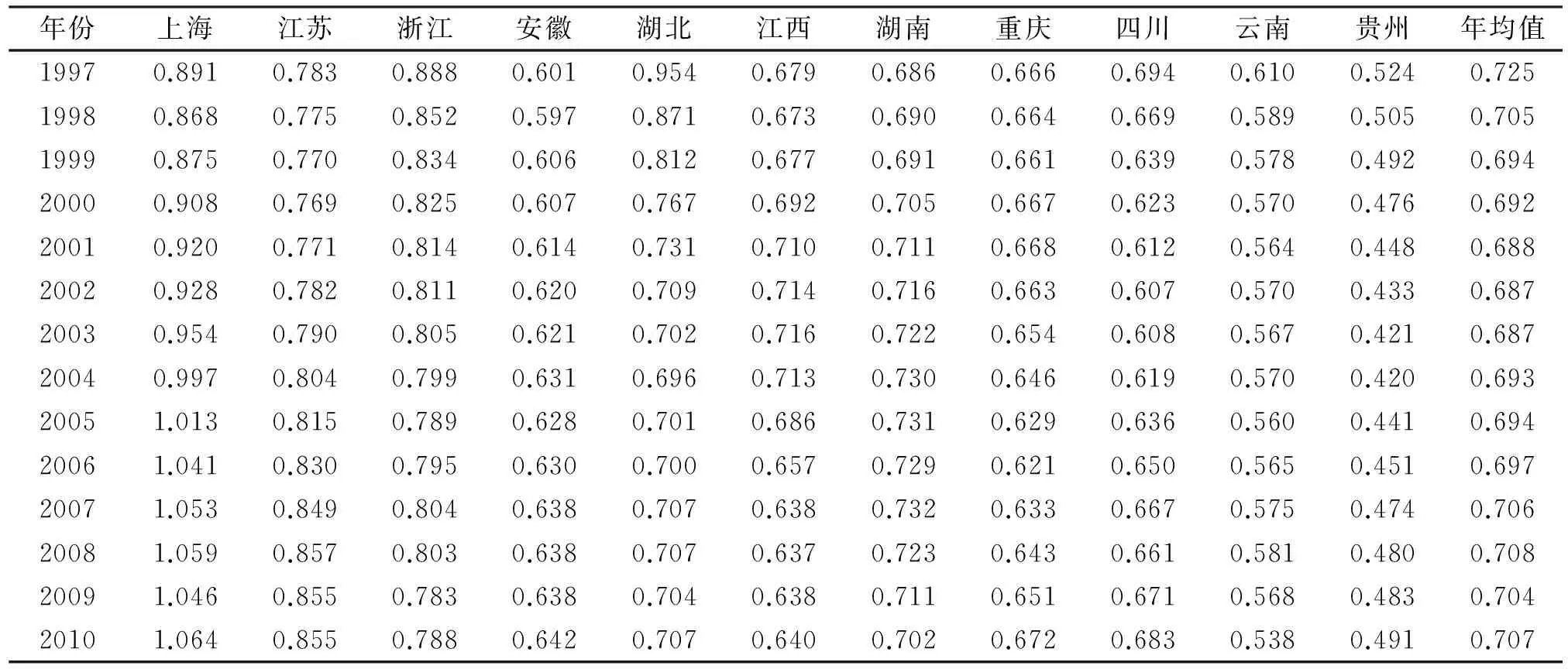

测算得α=0.730132,β=0.269868,代入公式(3),计算出长江经济带11个省(市)1997~2015年的全要素生产率,见表2。将测算结果与吴传清(2014)[16]基于DEA理论的Malmquist指数法测度的长江经济带全要素生产率相比较,虽然略低于后者的数值,但整体上结论相似。

表2 长江经济带11个省(市)1997~2015年全要素生产率

续表2年份上海江苏浙江安徽湖北江西湖南重庆四川云南贵州年均值20111.0710.8490.7790.6420.6990.6400.6900.6870.6970.5160.5010.70620121.0770.8420.7710.6360.6820.6410.6750.6930.7000.4970.4960.70120131.0280.8400.7650.6260.6620.6380.6570.6990.6930.4790.4820.68820141.0320.8390.7600.6150.6450.6430.6400.7020.6820.4460.4650.67920151.0300.8400.7570.6070.6300.6400.6280.7090.6750.4260.4460.672地均值0.9920.8160.8010.6230.7250.6670.6980.6650.6570.5460.470—

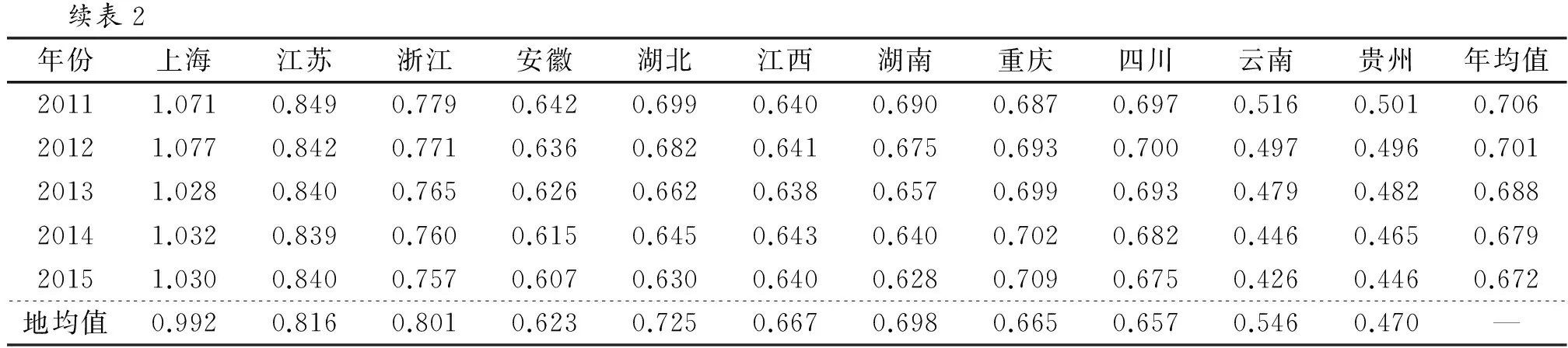

为更深入研究各动力要素对长江经济带经济增长的影响,根据公式(7~9)计算出长江经济带1997~2015年全要素生产率、资本、劳动对经济增长的贡献率,见表3。

(7)

(8)

(9)

表3 长江经济带1998~2015年全要素生产率及各要素贡献率

2.长江经济带经济增长动力的时间演变特征

通过对长江经济带1997~2015年资本存量、劳动力投入、全要素生产率三个方面的测算,以及其他相关指标的计算结果可知长江经济带经济增长动力的时间演变特征有以下几个方面。

第一,α>β,且资本存量弹性是劳动投入的2.7倍,说明长江经济带长期以来重视资本积累,经济增长主要依靠投资驱动。相对而言,劳动投入对经济增长的贡献较低。根据罗良文对全国1996~2014年资本和劳动投入弹性的测算,弹性值分别为0.664148和0.335852,资本存量弹性是劳动投入的2倍,[17]小于长江经济带的2.7倍,说明长江经济带经济增长比全国经济增长更依赖于投资驱动。

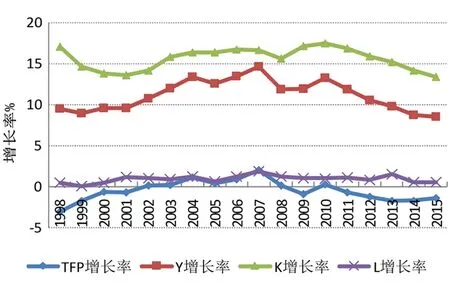

第二,从各要素年均增长率来看,1998~2015年间资本、劳动和全要素生产率的年均增长率分别为15.6%、0.9%、-0.5%。其中,资本投入常年保持高速状态,2010后略有下降,劳动投入增长一直处极低水平,全要素生产率几乎没有得到提升,并且从2008年后基本上均为负值。

注:TFP表示全要素生产率(下同)图1 长江经济带1998~2015年经济增长率及各动力要素增长率轨迹

第三,从各要素对经济增长的贡献率来看(见表3),资本贡献一直保持较高水平,是经济增长的主要动力。劳动投入贡献率较低,基本维持在5%以下。全要素生产率贡献率波动较大,其中,2004~2007年对经济增长的推动作用较大且呈上升趋势,2007年以后呈下降趋势。

第四,从全要素生产率的测算值来看,长江经济带全要素生产率普遍较低。整体上看,长江经济带全要素生产率整体平均值小于1,只有个别省(市)的值大于1。不同年份平均值比较稳定,几乎在0.7上下徘徊。其中1997~2002年呈下降趋势,2002~2011年呈上升趋势,2011~2015年呈下降趋势,但变化幅度都较小。

综上所述,长江经济带经济增长的时间演变特征为:长期以来经济增长的主要动力来自于资本投入,劳动力投入次之,而全要素生产率对经济增长的推动力甚微。虽不同年份存在波动,但整体上呈现出经济增长长期依靠资本投入的“单引擎”特征。

3.长江经济带经济增长动力的空间差异

由于宜昌和湖口是长江上、中、下游的分界城市,故将长江经济带的云南、贵州、四川和重庆划为上游,湖北、湖南和江西划为中游,安徽、江苏、浙江和上海划为下游。按同样的方法,分上、中、下游三个区域构建经济增长动力模型并进行检验和测算。用α上、β上、α中、β中、α下、β下分别表示上、中、下游资本和劳动力投入弹性,测算得α上=0.725276、β上=0.274724、α中=0.686504、β中=0.313495、α下=0.811660、β下=0.188340。对比长江经济带上、中、下游地区回归结果,可知长江经济带经济增长动力的空间差异有以下几个方面。

第一,α下>α上>α中,说明下游地区资本对经济增长的贡献最大,中游地区资本对经济增长的贡献相对最小。β中>β上>β下,说明中游地区劳动投入对经济增长的贡献最大,下游地区劳动投入对经济增长的贡献最小。对比罗良文的测算结果,中游地区的资本和劳动投入弹性大致与全国水平持平。可见,长江经济带的资本投入弹性大于全国水平,主要是因为下游和上游地区对资本积累更加重视所致。

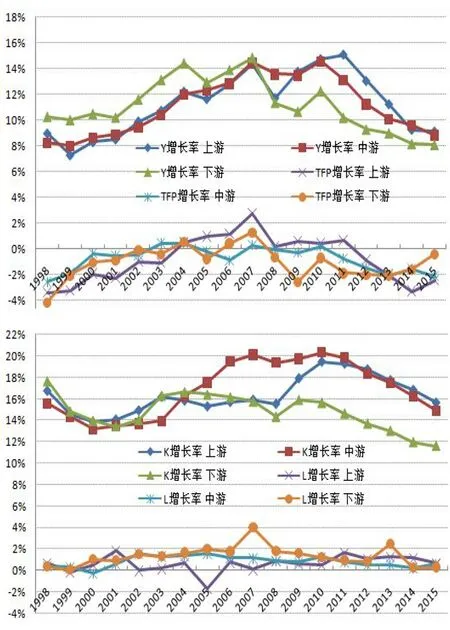

图2 分上、中、下游比较经济增长率及各要素增长率轨迹

第二,从上、中、下游各要素增长率来看,全要素生产率的增长率方面,上、中、下游基本持平,但2013年后下游率先发力超过上游和中游。资本增长率方面,2004年以前上、中、下游增速大致相同,2005年开始中游地区的资本增速加快,2008年后下游地区资本增速加快并逐渐接近中游,而下游自2005年后一直处于下降趋势,三地区资本增速自2010年同时进入下降通道。劳动投入增长率方面,上、中、下游年均增长率分别0.56%、0.82%和1.40%,除个别年份外,上、中、下游劳动投入增长率趋势保持一致,均处于较低水平。

第三,从上、中、下游各要素对经济增长的贡献率对比来看,全要素生产率的贡献率方面,以江苏、上海为代表的下游地区全要素生产率的贡献率最大,上游居中,中游最次,除上海和江苏外其他省份均为负值,以中游的湖北省最低。资本贡献率方面,上游和中游的资本贡献率大于下游,经济增长严重依赖资本投入,以中游的湖北省对资本的依赖性最强,下游的安徽、江苏和上海对资本的依赖性最弱。劳动贡献率方面,上游的云南和下游的浙江最大,上游的四川、重庆和下游的江苏最小。

第四,从上、中、下游全要素生产率对比来看,以江苏和上海为代表的下游地区全要素生产率高于中游地区,中游又高于上游,由下游到上游梯度递减,呈现出比较明显的地理分段效果。说明下游地区更注重管理、技术等要素,值得上游和中游学习,上游和中游也可以通过直接从下游引进人才、技术来提升本地区的全要素生产率。

综合四方面对比,长江经济带各地区的经济增长主要依赖于资本投入,对资本的依赖性以中游的湖北省最强,下游的江苏和上海最弱;劳动力和全要素生产率对经济带推动作用都比较小;湖北省的“强资本依赖”和“弱全要素生产率驱动”情况显著。

三、优化长江经济带经济增长动力的路径选择

根据实证研究结果,优化长江经济带经济增长动力主要是解决经济增长的“动力源”问题,即改变“强资本依赖”和“弱全要素生产率驱动”的现状,同时提升劳动力投入和全要素生产率对经济增长的贡献率,替代资本对经济增长的驱动作用。具体有以下实现路径。

(一)发展创新性新兴产业,培育创新驱动力“新引擎”

创新是经济增长的内核动力,在投资促进经济增长面临困境的时候,创新是提升全要素生产率的关键。长江经济带发展创新性新兴产业的主要路径有:第一,培育自主创新能力,长江经济带的上海、南京、合肥、武汉、长沙、成都都有全国最好的大学和科研院所,又有各行业领先的科技公司,应以企业为主体,以科研院所为依托,将“政、产、学、研、商”有效融合,构建可持续、有需求的创新体系,有效地将人力资源转化为该地区的创新来源。第二,加快发展现代服务业,利用上海在长江经济带中的龙头作用,使武汉和重庆融入到上海的现代服务业发展体系中,并将体系延伸到长江上游和中游。第三,长江中游的湖北省“强资本依赖”和“弱全要素生产率驱动”情况严重,这与该省拥有的教育和科研优势现状不符合,所以湖北省要充分发挥省内已有的教育、科研优势,通过留住人才、投资人才来提升劳动力和全要素生产率对经济增长的贡献率。

(二)打造长江经济带“三横五纵”交通体系,提高要素流动效率

长江经济带“三横五纵”交通体系的“三横”由江北的“沪(上海)-宁(南京)-合(合肥)-汉(武汉)-渝(重庆)-成(成都)”线,江南的“沪(上海)-杭(杭州)-洪(南昌)-沙(长沙)-贵(贵阳)-昆(昆明)”以及长江黄金水道构成。“五纵”由“成(成都)-昆(昆明)”线,“渝(重庆)-贵(贵阳)”线,“汉(武汉)-沙(长沙)”线,“合(合肥)-洪(南昌)”线以及“宁(南京)-杭(杭州)”线构成。打造长江经济带“三横五纵”的交通体系有利于提高生产要素在区域内的自由流动及合理配置,有利于挖掘中上游广阔腹地蕴含的巨大内需潜力,有利于经济增长空间从沿海向沿江内陆拓展。实现路径有:第一,增强长江干线航运能力和支线通航条件,特别是改善九江以上航线的通航能力,优化港口功能和交通网络布局;第二,推进长江干线、沿线交通系统治理,继续加快沿线铁路、公路、航空、管道以及枢纽工程等网络的高等级、广覆盖建设,提升交通运输效率。

(三)建立长江经济带产业协作机制,实现资源优化配置

长江经济带总面积205.7万平方公里,相当于欧盟成员国(438万平方公里)面积总和的一半,人口数却相当。要在如此广袤并且具有差异化的经济区域实现均衡发展是不可能的,只能通过建立协作机制,立足于整个经济带的资源禀赋、区域特点来统筹规划,通过多点开花,成果共享才能促进共同繁荣。实现路径有:第一,建立长江经济带产业协作机制,统筹规划长江上、中、下游产业布局和分工,因地制宜突出各地产业优势,形成相互联动的产业链;第二,实行差异化发展,使资源得到优化配置,提高资源使用效率。其中上海、武汉和重庆分别发挥区域性经济、金融、贸易、航运中心的作用,打造具有全球影响力的先进制造业基地和现代服务业基地,成为区域产业发展的引擎和服务站;沿江、沿海具备一定规模的城市发挥区位优势,打造综合交通的纽带,成为重要的科技创新、先进制造和商贸物流的中心地带;长江支流沿线以及远离长江的地区结合区域特色,建立资源深加工基地和文化旅游基地。

[1]王传胜,方明,刘毅.长江经济带国土空间结构优化研究[J].中国科学院院刊,2016(1).

[2]邱晓华,郑京平,万东华,等.中国经济增长动力及前景分析[J].经济研究,2006(5).

[3]黄志钢,刘霞辉.“新常态”下中国经济增长的路径选择[J].经济学动态,2015(9).

[4]吕铁,周叔莲.中国的产业结构升级与经济增长方式转变[J].管理世界,1999(1).

[5]卫兴华,侯为民.中国经济增长方式的选择与转换途径[J].经济研究,2007(7).

[6]杨俊,张宗益,李晓羽.收入分配、人力资本与经济增长:来自中国的经验(1995~2003)[J].经济科学,2005(5).

[7]王小鲁,樊纲.中国经济增长的可持续性[M].北京:经济科学出版社,2000.

[8]蔡昉.未富先老与中国经济增长的可持续性[J].国际经济评论,2012(1).

[9]蔡昉.人口转变、人口红利与刘易斯转折点[J].经济研究,2010(4).

[10]刘伟,张辉.中国经济增长中的产业结构变迁和技术进步[J].经济研究,2008(11).

[11]郑玉歆.全要素生产率的测度及经济增长方式的“阶段性”规律——由东亚经济增长方式的争论谈起[J].经济研究,1999(5).

[12]袁富华.低碳经济约束下的中国潜在经济增长[J].经济研究,2010(8).

[13]袁富华.长期增长过程的“结构性加速”与“结构性减速”一种解释[J].经济研究,2012(3).

[14]干春晖,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].经济研究,2011(5).

[15]张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952~2000[J].经济研究,2004(10).

[16]吴传清,董旭.长江经济带全要素生产率的区域差异分析[J].学习与实践,2014(4).

[17]罗良文,梁圣蓉.论新常态下中国供给侧结构性动力机制的优化——基于2014年省级面板数据的实证分析[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2016(2).

责任编辑 吴爱军 E-mail:Wajun800@126.com

Evaluation and Optimization on Economic Growthof Yangtze River Economic Zone

HuangCheng

(InstitutefortheDevelopmentofCentralChina,WuhanUniversity,Wuhan430072)

To drive the economic growth of the Yangtze River economic belt as the research object,using the provincial panel data from 1997~2015 and Solow residual method to analyze characteristics of economic growth driving force of Yangtze River Economic Belt empirically.The results suggest that the economic growth of the Yangtze economy is showing a ’single engine’ characterized by high capital investment.Labour force and total factor productivity have a small impact on economy.Moreover,it is the upstream and middle reaches where strongly dependent on capital investment.Total factor productivity of downstream is higher than other place.Labour investment in Yunnan and Zhejiang have higher contribution to economic growth.Based on this analysis,the way to optimization the economic growth of the Yangtze economy depends on developing innovative emerging industries,building the Yangtze River traffic system and cooperation mechanism of industry as well.

The Yangtze River economic zone;economic growth driving force;solow residual method;optimization

2017-03-26

湖北省人民政府智力成果采购办公室湖北政府智力成果采购重大招标项目(HBZC-2016-03)

黄成(1990-),男,湖北潜江人,博士研究生,主要从事区域经济学研究。

F127;F259.27

A

1673-1395 (2017)03-0052-07