教育公平语境下的学校强制体育新解

张 朋,阿英嘎

教育公平语境下的学校强制体育新解

张 朋1,2,阿英嘎2

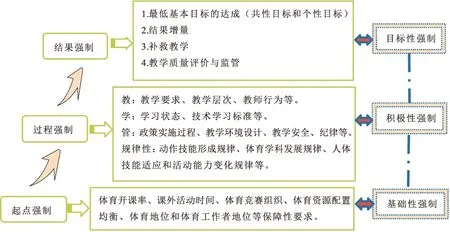

用文献资料法、逻辑比较分析法,从强制、公平与教育公平三者的辩证关系入手,归纳推演学校强制体育的实施缘由及在教育公平语境下的新内涵。研究认为:学校强制体育被视为现代学校体育教育治理的方式与手段,是对教育自由的引导、监督和检查。应以自由体育为主旨,以强制限度和平等为原则,以保障学校体育权利实现为基本前提。其实施缘由是对多维学校体育思想混沌期挣脱的渴望、对体育功能的泛化模糊了“强身健体”本质功能的拨乱反正、解决学生体质持续下降现实的迷思、以“受益”为原则的教学观和成才观的审时度势,以及强化现行学校体育政策执行效度的路径抉择。教育公平语境下的学校强制体育包括起点强制、过程强制和结果强制。依强制程度的强弱又可分为基础性强制、积极性强制和目标性强制,其实质是推动学校体育公平化。按实操顺序,首先是体育受教权利与机会平等的强制保障,其次是强制要求学校体育结果达标,最后是学校体育教育过程中条件、规则、程序公平的强制约束。

教育公平;学校体育;起点强制;过程强制;结果强制

近来不断有学者提倡学校体育走强制体育之路径,执此提法的学者或是对学生体质下降窘迫现实拯救无路的无奈之举,或是对学校体育“增强学生身心健康”本质价值目标的重拾,亦或对体育与健康课程改革15年来,课堂虚假自主、教学无效的反思。无论是基于何种缘由,学者们对学校强制体育的实施提出诸多论据,诸如是突破学校体育政策“政令不畅”合理性改革,是缓解青少年体质下降问题的现实路径,是对中国学校体育教育现实的纠偏,是改善学生体质、形成终身体育意识行之有效的手段等等,言之凿凿。当然亦有反调之音,如有序化的课程体系和强制性的课程实施方式使体育教学由此变成了圈羊式的产品生产过程, 从而“表征为一种扼杀主体能动性与教育选择权的简单教育”[1]。学校强制体育理念违背了学校体育改革本质“保障学校体育权利”的宗旨。学校体育强制理念既无价值尺度上的合目的性,也无事实尺度上的合规律性。学校强制体育不是学校体育改革方向和实践主流[2]。各是其是,各非其非,强制与自由纷繁复杂、权衡交错,学校体育之路何去何从,恐费解难书。

教育公平作为社会公平的基础和人生公平的起点,是我国教育的基本国策。而学校体育作为教育的重要组成部分,势必顺应教育公平的发展潮流顺势而为,努力实现学校体育公平将是未来学校体育发展的重要走向。在此背景下看待学校强制体育,是否有其特殊的内涵?对解决学校强制体育的争端和理性化实施是否有所启发?在此试以抒发己见,以供参考。

1 强制、公平与教育公平三者的辩证关系

1.1 强制与公平——从罗尔斯的公平原则谈起

强制字面意思是对“自由”的限制,哈耶克对强制是这样定义的,“当一个人被迫采取行动以服务于另一个人的意志,亦即实现他人的目的而不是自己的目的时,便构成强制”[3]。哈耶克强调了构成强制必须具备的两个要件:“一是要有施加损害的威胁,另一是要有通过这种威胁使他人按强制者的意志采取某种特定行动的意图”。在教育里理解强制是有意识地对受教育者自身表现出来的不利于其身心发展的行为给予控制[4],是为教育法规的贯彻执行服务,是对人的基本教育权利、机会和教育获得得以保障的强制;是对教育的时空、进度、质量等合理性要求。

提及公平,罗尔斯的公平理论被认为是迄今为止西方社会上所有对公平价值观念解释中最令人满意的一种。罗尔斯将他的公平(正义)观概况为两个基本原则:一是平等自由原则,所有人拥有最广泛平等的基本自由体系;第二个原则是机会的公正平等原则和差别原则,要求社会利益和经济利益的不平等分配应该对处于社会最不利地位的最有利。两个原则处在一种“词典式序列”,第一个原则优先于第二个原则,而第二个原则中的机会公正平等原则又优先于差别原则。放在教育上,人人都有接受教育的基本权利就是第一原则;教育机会应向所有人开放(形式平等),具有相似动机和禀赋人都应得到大致平等的教育和成就机会(实质平等),且对于出身和天赋制约的教育弱势群体还应进行补偿,为第二个原则。

无论是哈耶克的“自由价值凌驾平等之上”的理论主张,还是罗尔斯的“自由优先于平等”的观点,在教育这一公共领域内自由、公平是目的,强制是方法和手段。强制是公平实现的辅助,是为保护而不是剥夺。强制本身即有全体、共同、必须之意,符合公平性概念。

1.2 教育公平的实现离不开强制

当前我国教育公平的突出问题是区域、城乡、校际教育资源配置不公平,义务教育发展不均衡,高等教育起点不公平,教育过程和结果不公平,农民工子女教育机会不平等。要实现人人有接受教育的基本权利与机会、教育过程受到平等对待和教育结果增量平等的理想教育公平世界,就要履行城乡一体化统筹发展、坚持义务教育均衡化、完善高考制度、规范教育过程、严格执行教育政策与承担法律责任等决策。在资源配置、经费投入、入学机会、教育过程对待、教育评价等要素做到强制保障(制度和权利)、一律平等(机会和规则)、差异对待、弱势补偿(资源和过程)。尤其是强制性的义务教育,如强制就近入学制度,用法律的强制形式保护一切适龄儿童接受义务教育的权利。当然强制要有限度,强制不是强迫和干涉,甚至是侵犯。如高等教育中“农村贫困地区定向招生专项计划”的行政强制干预,就违背分数面前人人平等的公平原则,剥夺其他人接受优质高等教育机会形成“反向歧视”,这种人为的扶弱的“压强”,并不符合公平的要义。原因在于免费义务教育属于公共产品属性,其本质特征是强制、免费、普惠、非排他性、无歧视性;而非义务教育属于准公共产品,具有排他性和竞争性。因此,从基础教育到高等教育的教育阶位而言,教育公平的实现是在强制基础上的自由平等、有序推进。

1.3 当下学校体育开展需要强制加以规范

2016年国务院办公厅发文《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》提及:“学校体育仍是整个教育事业相对薄弱的环节,对学校体育重要性认识不足、体育课和课外活动时间不能保证、体育教师短缺、场地设施缺乏等问题依然突出,学校体育评价机制亟待建立,社会力量支持学校体育不够,学生体质健康水平仍是学生素质的明显短板。[5]”进一步承认了学校体育教育地位边缘化、体育课开课率和课外活动开展不足、体育资源配置不均衡、学校体育质量难以保障、学校体育发展方式单一等基本事实。而解决上述“基本事实”就要从严守体育课时规定、落实阳光体育活动计划、恪守体育器材设施配置标准和践行学生体质健康监测制度等政策法规的强制执行入手。另外学生的体育素养也尚未达到自主进行终身体育的意识,仍然需要执行强制制度,如体育课学分要求,成为学位授予基本条件等。[6]教育原本属于强制性的活动领域,体育教学也不能抛弃强制的内涵,如学习状态和体育锻炼意志力的自我强制及家庭、校园、社会体育氛围、制度环境的外加强制。

2 学校强制体育的意涵、历史经验和实施理由

2.1 学校强制体育的意涵

理念认识的偏差势必造成执行路径的偏离,正确理解学校强制体育的意涵,确立学校体育实施强制的界限及其本身遵循的原则是强制体育推行的前提和基础。强制其本意为以某种无形或有形的力量约束人或物或是以这种力量来使人(或物)执行(或被执行)某项行动或操作。通常这种行为是不情愿的。[7]而倡导推行强制体育的学者所言“强制体育”是通过相关法律、法规、规章和制度形式,明确学校体育课程的主要任务并强制执行,并非“强迫体育”“专制体育”,而是一种引导和治理的手段。[8]强制性不是统一性,是特定范围的强制,是对新时期体育与健康课程改革的有效补充,新时期学校强制体育的基本形式有法定性的强制、规范性的强制和规律性的强制。[9]强制是社会本位论者保证学校体育诸多目标得以顺利实现的社会性方式和手段。[10]强制包括两个层面的含义,一是学校进行强制性体育教育,另一层面是教育管理职能部门强制学校实施体育教育。综上,多数学者对“强制”一词持审慎态度,更多的视为现实学校体育教育治理的方式、手段,是对教育自由的引导、监督和检查,而非将学校体育一味推入教育自由的反对面。因此,学校强制体育范围的框定和程度的限制应以保障学校体育自主、解放、平等、纪律的“自由体育”为原则,以保障学校体育权利实现为基本前提。唯此,学校强制体育才不至于进入学校体育改革的反复、回流、激荡的浪潮中,逞一时之勇。

2.2 学校强制体育的历史经验

学校强制体育并非现时期的新鲜产物,实为再生物。早在1921年法国议院即推出强迫体育案,男子自十六岁起至入伍,女子限于在学校一律强迫体操[8],至今法国中小学每周体育运动时间高达240分钟,也远高于欧盟其他国家。我国从近代体育伊始,学校强制体育的倡议既已纷纷见诸报道。清华学堂自1911年成立就规定学生每日上午10分钟的“呼吸运动”和午后1小时的“强迫运动”训练。另外王庚与魏树桓(1927)、邹法鲁(1934)[11]、赖烈铭(1936)[12]、张镇颐(1940)[13]等众多民国体育学家,应当时战事多发特殊时期与民族存亡之需求,均强调在学校体育中强迫课外运动,推行强迫体育制度,以强国民、增国力。张伯苓可谓是我国推行强制体育的代表人物,“不懂得体育的人不宜当校长”的至理名言,也造就他成为“中国注重体育第一人”。在其任南开学校校长之际,规定每个毕业班学生只有体育成绩达到规定标准才能顺利毕业。每个学生一周必须参加2个小时的体育课,按照学生的年龄、身高、体重进行分组教学。在学期结束的时候进行考核,不仅要考运动的相关技巧而且还要笔试各种体育运动的规则,将学生考核的结果记录在报告单上。还强调学校运动会如没特殊情况,每个人都必须参与。这些在学校体育活动参与、学校体育教育结果和体育竞赛上强制性要求的历史经验,成为我国践行学校强制体育的标榜。

2007年2月,由英国伍斯特大学的肯·哈德曼教授完成的《欧盟体育现状与展望》的研究报告,鉴于欧盟各国学校体育课缩水,青少年“鼠标腕”取代“网球肘”的健康威胁,向欧洲议会文化教育委员会提交建议:在学校实施强制体育,保证学生每周在校内的体育活动时间不得低于2小时,并逐渐增加至3小时。建议还包括加强政治性承诺,培养体育教师,明确体育课在学校教育中的地位等等[14]。此项报告进一步升级为欧盟委员会的学校体育白皮书,受到欧盟成员国及世界其他国家的广泛关注。由此将强制体育又重新拉回到人们的视野。从历史经验总结到现实生活的观照,学校强制体育的实施都有其积极的现实意义和良好的可操作性。

2.3 现时期学校推行强制体育的理由

而欲决断学校强制体育是否属于当下学校体育发展的时代潮流与方向,离不开对现时期推行学校强制体育之由及其在国家教育环境背景下合乎性和操作性的解析。

2.3.1 出自对多维学校体育思想混沌期挣脱的渴望

从近代早期留洋学者看过欧美强健身体与我国国民弱不禁风之“优雅”深感忧虑,积极推行学校体育、国民体育、女子体育伊始,受列强欺凌时期的学校体育被意为“强国保种”的军事体育;到接受美国自然主义思想,自然体育思想盛行;20世纪50年代又照搬苏联的“主智主义教育”路线,“三中心”学校体育教育模式根深蒂固;改革开放以后开启了学校体育思想多元发展的新局面,“三基、三中心”主智主义体育教育、“快乐体育思想”“终身体育思想”和“健康第一”等多维学校体育思想并存。学校体育思想流变和价值取向的多重性,使得我国广大一线体育工作者秉持的学校体育思想混沌且无序。体育课重心在健康体育、快乐体育、体质教育、技能体育、人文体育间摇摆与反复,追求自由与权利的放养式教学和强制性体育教学各行其是。

在实践上,面对学生体质健康持续下降、学校体育公平缺失等难堪现实,教育者在追逐“一切以学生为中心”自主能动性学习的同时,又要担负学生体质健康下降的社会谴责。快乐体育与体质教育的学校体育思想产生分歧与冲突,更有学者坦言,新课程改革引起的学校体育价值取向偏差影响青少年的体质与健康。[15]赋权自由和强制结果之间,这种看似不矛盾的“教学理念与实践间的协同”切切实实成为现实中一对矛盾冲突,让教学者无所适从。如此这般,身处一线的体育教育者在思想与实践上遭受双重困乏,基于对学校体育本真价值和思想澄清的渴望,极力欲挣脱束缚,从混沌中寻求秩序,顺势而为推动了学校强制体育观念的再生。

2.3.2 对体育功能的泛化模糊了“强身健体”本质功能的拨乱反正

当下学校体育被赋予了教育、健身、经济、情感、德育、教养、娱乐、公民培育、社会控制、军事等多元功能,学校体育功能泛化混淆视听。学校体育能够干什么、应该干什么的问题因此变得混淆,潜在效应占据主流价值,最后演变成为学校体育什么都能做、什么都没做的尴尬境遇。我国学校体育价值长期以来在国家本位和人本位、体质论和技能论、目的与手段之间出现了模糊甚至错位,导致体育理论与实践之间严重脱节最终导致社会距离的出现。[16]正因对学校体育价值不能准确定位,而将教育所赋予的所有之重任寄托于此,不仅将夸大其价值,亦将使其承受无法承受之重,忽视其最积极的本源价值。这种价值功能的主次不分、泛化处理使人们顿感学校体育内部功能彰显不足,不得不重立“强制”标竿,“以强治乱,强制之下换取片许宁静”。

学校强制体育理念的迸发,其根源在于近20多年学生体质健康持续下降的社会现实和对未来民族生命力的担忧。如强制体育是遏制和提高青少年体质健康水平的有效手段[17];是缓解青少年体质下降问题的现实路径;是尽快改变积弱难返的学校体育现状,迅速遏制学生体质下降的现实需要,和强制体育政策有效执行的前提[18]。由此可见,现实语境下强制体育更多被赋予解决现实困境的强大功效,其中消弭青少年体质健康下降的诟病(体质情结)成为其立论的主要依据。

2.3.4 以“受益”为原则教学观和成才观的审时度势

自素质教育实施伊始,快乐体育一直被视为“一切为了学生,为了学生一切”的人文学校体育的重要法宝。“喜欢”成为衡量课程好坏的主要标准,这种对“自由”的无限放大和对“强制”的严格压缩,弱化体育强制性要求所带来的技能、体能等健康目标的达成,学校体育演变成“虚假自主”“虚假能动”“放羊式”畸形教学态势。复旦教授钱文忠在第三界新东方家庭教育高峰论坛上讲到,“我不相信教育是快乐的,教育里面一定有痛苦的成分,请别再以爱的名义对孩子让步。在现实学校教育实践中,没有强制性的教育是很少或几乎不可能存在的。”钱教授言辞一语中的、耐人寻味。体育迸发的强身健体功效需要在承受相当的运动负荷基础上,不断地打破机体原有稳定状态,身体器官由不适到适应的身心俱佳的调适过程,其间不乏有疲劳、身体极限的苦痛反应,这一过程必然存在。如何保障苦痛过程后运动体验与收益的持续性,少不了教育管理者的督促和强制性措施的实施,尤其对意志不坚、兴趣不浓,处于运动参与意识期与准备期的人群。从运动技能的形成规律来看,运动技能的前期模仿、大量辅助练习、自律与他律性的纠错及规则约束等都必须强制性遵照动作的由简到难,由小到大等运动强度、难度和频率的学习规律。体育参与的生活化和自觉化也是建立在丰富的体育知能、强烈的体育需求、充实的体育技能及顽强的体育锻炼意志之上,而这些无不都赖于体育强制学习的前期供给。毛振明教授曾言“惰性、逃避劳累和痛苦是人类的天性,缺乏强制性的锻炼,效能必然越来越低”。先天兴趣稍纵即逝,且不堪一击,没有教育强制的培育,以“喜欢”为目标的教学,违背了以“受益”为主的教学基本原则。完全依赖学生天性使然,运动的学习就会变得无章可循,精神的培养即是散漫无礼。

2.3.5 强化现行学校体育政策执行效度的路径抉择

规定性的制度在实施过程中必然会遇到阻力,强制的工具性策略必不可少。[19]刘宁以1979-2008年30年间学校体育政策法规进行系统研究,认为我国体育政策法规与执行之间存在较大差距,上级部门制定的政策法规有26%没有得到执行,有53.6%没有被有效执行[20]。如果不采取强制的方式和手段践行学校体育相关政策法规,学生体质持续下降的悲情现实,学校体育政策法规执行梗阻问题将永久成为诟病。《学校体育工作条例》《学校卫生工作条例》《国家学校体质健康标准》《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》“全国亿万学生阳光体育运动”“冬季长跑”等法规条例或计划活动也将只是空洞的口号,学校体育目标难以实现。法规性强制或许是学校强制体育实施的第一要义。

3 教育公平语境下的学校强制体育新内涵

教育公平是社会公平基础、核心、手段和途径。教育公平理念内涵随着社会时代的发展,从追求起点公平,到追逐过程与结果公平,逐步深化和具备正义价值指向。对于教育公平理论分析模式自20世纪90年代,便不断被诸学者从不同学科、学理、取向进行构建,如起点、过程、终点;背景、输入、过程、输出;原则、操作、结果;形式公平、程序公平等等。其中起点公平、过程公平和结果公平被认为是教育公平的3个重要层次和主要理论支点。以往对于学校强制体育内涵的理解,更多学者依强制性质分为法定性强制、规范性强制与规律性强制。其中法制性强制是保障体育教育的时间、机会、权益等的均等化基础,是学校体育相关政策法规条例的强制实施。规律下的强制是实施体育教育的基本理念,是根据人的身体生长规律安排体育教学活动内容,依照动作技能形成规律强制练习方法与活动次序;遵循人体机能适应规律安排运动负荷。规范性强制是实现体育教育效果的条件,是体育课教学要求的规范性、组织的规范性、教师师德的规范性等。规范性强制内含教学秩序问题,是教师规范教学与学生自由选择间“有序”与“无序”间博弈和平衡。

这种理解更多是一种宏观理论上、制度说明性的强制逻辑,而从教育的起点公平、过程公平和结果公平3个阶段理解强制,更具可操作性和实践范畴。2016年5月国家体育总局公布的体育发展“十三五规划”清楚阐明了均衡、均等化、共享等公平内涵的体育发展基本理念。我国学校体育发展方式也将从区域差异型向全面公平可持续型转变。[21]教育公平语境下学校强制体育的内涵是强制不同区域、城乡、校级间体育资源配置的均衡;是强制保障体育开课率、课外活动时间和体育竞赛组织等受教权利与机会的平等;是强制教师教学过程的公平性、系统规范化和学生学习的规律化、科学化;是强制学校体育教育结果的普遍化和优质化。即起点强制、过程强制和结果强制,其实质就是推动学校体育公平化。

8月施肥处理下禾本科和莎草科DM载畜量最高(56.66和14.00羊单位/hm2),补播处理下豆科DM载畜量(13.33羊单位/hm2)显著高于施肥和CK(P<0.05)。9月份施肥对莎草科DM载畜量(8.54羊单位/hm2)促进作用显著高于补播和CK(P<0.05),补播对禾本科和豆科DM载畜量促进作用最强(38.14和8.63羊单位/hm2)。6,7和9月补播对禾本科、豆科和莎草科DM载畜量的促进作用最佳,8月施肥对禾本科和莎草科的促进效果最好。

3.1 教育起点的强制

学校体育教育的起点是指不受性别、种族、出身、经济地位、居住环境、身体等自然条件或社会条件的影响,每个学生均享有平等的接受体育教育的机会与权利。学校体育教育起点强制以遵循和执行学校体育政策法规制度,保障每个受教者的体育教育权利为主旨。对此我国政府在学校体育教育起点公平方面有着详细、严格的强制性要求:如《体育法》和《学校体育工作条例》条文都明确规定,“各级各类学校必须开设体育课;学校应当创造条件为病残学生组织适合其特点的体育活动;学校应保障教师享受与工作特点的有关待遇;学校应当保障学生在校期间体育活动时间、配备教育部门规定的标准配置体育场地、设施和器材;学校应当根据学校女生数量配备一定比例的女体育教师”等等。2007年《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》,再次强调“保质保量上好体育课;确保学生每天锻炼1小时,每个学生每周至少参加3次课外体育锻炼”。2014年教育部印发的《高等学校体育工作基本标准》,要求一、二年级必须开设不少于144学时的体育必修课,体育项目不少于15门,课堂心肺功能锻炼内容和分数权重不少于30%,组织学生每周至少参加3次课外体育锻炼,参与运动会学生数达50%以上。我国学校体育课是国家唯一以法律形式规定从小学到大学连续开设的必修课程。但现实我国学校体育课程附庸化、体育开课不足(计划课时与执行课时间存有差距);每天锻炼1小时阳光体育难以保障[22];学校体育目标功利化(重优轻劣,运动弱势群体被忽视);体育教师边缘化[23](有研究对我国二十多个省市近百所大中小学校调研,80%以上的学校存在体育教师与其他学科教师同工不同酬,差别待遇和身份歧视的现象。体育教师规定完成固定额度课时数超过其他学科,课时系数小于其他学科。[24]);城乡与校际间体育资源配置差异等问题。导致了学生体育教育起点存在较大的差距,偏远、贫穷、边疆、少数、低阶层学生在体育教育获得上真正输在了起跑线。

学校体育教育起点强制是要保障体育课开课率、体育教师配比、课外活动时间、体育场地设施资源均衡配置、体育竞赛参与等机会和权利的强制遵守。它既是学校体育走规范化、制度化、法治化道路的引导,又是促使强制体育实施的重要前提。依强制程度而言,学校体育教育起点强制属于“首先满足、必须强制”,强制性程度最高、最基本的部分。

3.2 教育过程的强制

教育过程公平是指每个人在进入到某一阶段的教育系统后受到公平的对待,享有同等的学习权利、同质的教育资源和同样的教育关怀。比起起点公平,过程公平更加隐蔽,更加不容易引起别人的关注[25]。体育教学是要按照教育各种基本规律,对运动技术、体育教学内容、教学组织方法、课堂教学要求、课堂环境创建和教学安全等要求规范性实施,保障学生学习积极性和努力程度,促成高效优质体育教学成果的过程。现实学校体育教育过程中体育课程资源(人、财、物)条件极不均衡[26],单就教师资源配置而言,生师比过大、城乡不协调(2010年全国中小学体育教师有48万,小学、初中和高中的生师比分别为503.8、329.4、343.7,且农村中学生师比高于城市,农村小学体育教师比例低于城市3.16%);体育教师性别比例失衡(男性教师占比80.3%);体育教师与其他学科教师配置比例相比偏低(语文、数学教师配置比例22.9%,体育教师为4%);在区域分布上中西部教师比例低于东部地区[27]。教师对特殊学生的体育教育无能为力[28];体育课程存在性别偏见[29];队形排列教学偏见和师生交往互动的偏见等,诸多教育条件失衡和行为失范,严重影响到学生体育参与态度和体育学习的效果。

由此,规范教、学、管等体育教育过程和教育条件、行为就成为学校体育教育过程强制的重要内涵。(1)“教”的强制,如对体育教师教学规范、教学投入和教学层次等规范要求,这种规范性强制并不是统一教学手段、形式及内容,不是推行强制权威命令式教学和教师做全部课堂决定权,而是对课堂的基本要求和学习层次的规范。(2)“学”的强制,对学生学习状态、技术学习标准、努力程度等要求。就体育教学效果而言,教学、课程和管理的再多投入也抵不过学生主体的学习投入。“保持积极的学习状态”的强制性是其终身体育锻炼意识内化于心、外化于行的重要前提和必要过程;(3)“管”的强制,如对政策实施过程、教学环境的设置、资源分配等教学管理的规范性要求。此外,教育过程的强制还离不开体育教学中动作技能形成规律、体育学科发展规律、人体机能适应和活动能力变化规律等规律性遵循。

教育过程强制是教育主体重点实施、具备实质性内容的强制,是强制内涵最为丰富和强制性最为敏感的部分。其强制程度和等级属于“不断改进、以达最优”的积极性强制。此环节强制程度若找不到一个“平衡点”,就会又进入历史的轮回,“强制”演化成为教师教学的紧箍咒、自主能动性学习的闭门栓和封闭式教学管理的开端。

3.3 教育结果的强制

结果虽不是教育的全部,但教育不能没有结果。强制保障体育教育结果是学校强制体育的内涵之一和实施终极目标。Schalock将教育结果具体形式分为3类,即产品、事件和条件。产品是教育后获得的实体;事件是可观察的行为过程;条件指的是获得有形或无形的状态。依此理解学校体育的教育结果,产品应是体育成绩单、体质测验成绩或相应的运动能力水平等级证;事件是指运动参与时态特征、运动比赛的完成;条件是通过学校体育获得身心健康水平、精神面貌及运动能力。通常我们将学生体质健康发展,运动技能成熟、态度、情感、价值观等方面的养成视为学校体育教育结果的表现。[30]政府对此也有明确的要求,如国务院办公厅印发《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展意见》(国办发〔2016〕27号)提出体育教育要让学生熟练掌握一至两项运动技能;《国家学生体质健康标准(2014年修订)》规定,将体质健康测试情况初中以上学校列入学生档案,作为学生综合素质评价和学业水平考试的重要指标和内容。并作为高等学校学生评优评先、毕业考核或者升学的重要依据。普通高中、中等职业学校和普通高等学校学生毕业时,《标准》测试的成绩达不到50分者按结业或肄业处理。《学生体质健康监测评价办法》第十一条:对弄虚作假、徇私舞弊者,给予通报批评,情节严重者,依法给予行政处分。《中小学校体育工作评估办法》说明学生体质健康水平连续3年下降的,实行“一票否决”,学校体育工作等级评定不合格。[31]以上对学生和学校在学校体育教育结果上的强制性要求,其本真就是为推动学校体育教育结果的公平—每个人都有出彩的机会。

教育公平视教育结果公平为终极目标,教育结果公平不是教育成就的均等,绝对的平等,而是平等的教育上的增量。教育结果的公平可以用个性潜能得到适性发展(与潜力相符合的教育成就)、达到学业成就最低基本标准、成功机会相等予以衡量。依此演绎学校体育教育结果的公平应是抛除前期个体背景差异,通过公平的体育教育过程,受教者达成最低基本体育学习成就目标(共性目标的完成和个性目标的实现),实现结果增量平等,并对弱势群体实施强制补救。那么,结果强制就是对体育学习基本目标实现、结果增量的大致相当、弱势者的运动补救等教学质量评价与监管的约束。但由于个体差异性,学校体育过程中资源使用与教育机会的不平等性,体育教学效果的宽泛性(运动参与、运动技能、身心健康、社会适应等多元评价目标)、潜在性和影响因素的复杂性(如体质健康受到遗传、生活方式、环境等综合性社会因素影响),单一指标和短时间评定都难以证实体育学习成果,学校体育教育结果公平也较难以实现。但并非不能评价,如学期内学生体质健康保持和增进程度、运动项目技能掌握情况、周期体育锻炼时间、精神面貌和生活态度、学校运动成绩表现、体育人才培养等,都能作为学校体育教育质量不同权重的评价指标予以衡量。只是在评价前更应该首先明确的是体育课程的学业质量要求,诸如各个学段的体育教育质量标准是什么?评价目的是什么?评价结果谁来监管?等问题。所以,体育教育结果强制是为保障学校体育目标的达成,确保学校体育发展政策的有效执行,强制程度和等级属于强制性较难以实施、但渴望程度最高的目标性强制。

图1 教育公平语境下学校强制体育的内涵释义

Graph1 Interpretation of the connotation of compulsory physical education in the context of educational equity

4 结论

我国体育教学改革总是不断在矫枉过正与纠偏中前进,强制与自由之间博弈与寻求平衡。新时期的强制体育的提出不仅是对现代教育治理无能的“慷慨激昂”的声讨和赎回,更是从教育价值视角对课程改革的一种实实在在的反思和重建[18]。也是推动学校体育均衡发展及教育公平实现的现实抉择。不仅表现为学生强制接受体育学习时间与形式,更是对学习标准、内容、学校体育政策的实施、体育教育本质目标达成的强制。即教育起点强制,教育过程与教育结果强制。这3种强制同样以客观的法定性强制和主观的规范性和规律性强制为行动准则。教育公平语境下的学校强制体育是对学校体育发展社会现实和教育理想的统一,是依法治体背景下强制纠正有法不遵、有令不行的学校体育工作执行偏差行为;是强制减少学校体育教育过程中的公平缺失问题;是强制普遍大多数者共享体育教育成果。在操作层面上学校强制体育实施首先是受教权利与机会的强制保障,其次是学校体育教育过程中条件、规则、程序公平的强制约束,然后是强制要求学校体育结果(学习成果和工作成效)的达标。

但强制一定要有度,强制体育实施过分难免会造成教学上的强迫,违背以人为本的教育理念。学者唐德海曾言,有序化的课程体系和强制性的课程实施方式使体育教学由此变成了圈羊式的产品生产过程, 从而“表征为一种扼杀主体能动性与教育选择权的简单教育”。此种担忧并无道理。强制不是强迫,不是统一,不是强迫学生机械学习,统一学习模块,培育“工厂生产线”式一体化人才。要警惕过分强制使体育教学改革从课程、教材、内容自主化和教学评价多元化的“钟摆”一端,跨入统一内容、固定教学模式、严格的教学方法和整齐划一的教学评价的另一端。教育公平语境下的学校强制体育除面临强制与自由的争辩,更是面临效率与公平、质量与进度、同质与差异的协调和统一,其内涵深度远未触及,后续尚需深辩。

[1] 唐德海,李枭鹰.复杂性视域中的教育选择[J].高等教育研究, 2006,27(10):7-11.

[2] 李祥.学校体育改革的理论与实践反思—兼与《我国学校强制体育的合理性探析》一文作者商榷[J].体育学刊,2016,23(2):5-12.

[3] (英)哈耶克.自由秩序原理(上)[M].邓正来,译.北京:三联书店,1997:83-84.

[4] 谢彦红.矛盾体:教育过程中的强制与自由[J].教育科学研究,2014(11):77-78.

[5] 教育部.国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/201605/t20160507_242349.html,2016.4.21.

[6] 彭庆文.新时期中国大学体育角色定位研究[D].北京:清华大学,2009:32.

[7] 强制[EB/OL].搜狗百科.http://baike.sogou.com/v101420 15.htm?fromTitle=%E5%BC%BA%E,2016.9.18

[8] 作者不详.法国进行强迫体育[J].少年(上海),1921,11(5).

[9] 钟明宝,张雪临,王瑛.新时期学校强制体育审视[J].体育文化导刊,2013(1):94-98.

[10] 赵富学,程传银.学校体育中的强制与自由关系之研究[J].体育科学,2016,36(3):89-96.

[11] 邹法鲁.学校体育怎么普遍化[J].勤奋体育月报,1934,1(12):32-35.

[12] 赖烈铭.补救学校体育缺陷之办法[J].勤奋体育月报,1936,3(7):71.

[13] 张镇颐.家庭体育与学校体育[J].华东联中期刊,1940(1):29-38.

[14] 吴林珍,钟明宝.学生体质下降问题的社会学分析与控制[J].山东体育科技,2012,34(3) :78-81.

[15] 董静梅.我国青少年体质健康促进的社会学归因与策略[J].首都体育学院学报,2014,26(3):226-231.

[16] 高鹏飞,周小青.社会距离与行业失范:学校体育课程价值的反思[J].体育与科学,2016,37(3):63-69.

[17] 项立敏.我国学校实施强制体育的内涵[J].体育学刊,2016,23(2):107-111.

[18] 刘阳,何劲鹏.我国学校强制体育的合理性探析[J].体育学刊,2015,22(5):1-6.

[19] 斯科特.制度与组织—思想观念与物质利益[M].姚伟,王黎芳,译.北京:中国人民大学出版社,2010:223.

[20] 刘宁,刘静民,张威.改革开放以来我国学校体育政策、法规演变脉络之研究[J].体育科学,2009,29(12):89-91.

[21] 张正民,陈宁.我国学校体育发展方式转变的现实诉求与理论导向[J].北京体育大学学报,2015,38(12):88-95.

[22] 何智强.论学生的体育权利及保障[J].广州体育学院学报,2011,31(2):52-56.

[23] 李世宏.学校体育伦理的内涵、缺失与建构[J].体育学刊,2010,17(8):50-54.

[24] 朱琳.论保障体育教师合法权益—《体育法》第二十一条的补充和细化问题[J].西南民族大学学报(人文社科版),2006(182):163-167.

[25] 石中英.教育哲学[M].北京:北京师范大学出版社,2007:22.

[26] 葛新,曹磊,王华倬.教育公平视域下我国农村学校体育发展的困境与对策[J].北京体育大学学报,2013,36(10):88-93.

[27] 潘建芬,毛振明.全国中小学体育教师数量结构发展概况分析[J].体育科技文献通报,2013,21(7):122-128.

[28] 陈曙,王健,罗永华.基于全纳教育理论下体育教师培养模式研究[J].北京体育大学学报,2014,37(5):106-112.

[29] 唐炎,周登嵩.社会学视角下的体育课堂文化探究[J].体育学刊,2009,16(6):54-60

[30] 李忠堂,阎智力,张磊.《国家学生体质健康标准》测评的公平性与有效性—基于美国“高利害测验项目”的启示[J].体育学刊,2015,22(4):89-95.

[31] 教育部关于印发《国家学生体质健康标准(2014年修订)》的通知[EB/OL].学生体质健康网,http://www.csh.edu.cn/wtzx/zcwj/20141226/2c909e854a8490a4014a84fda9b4001d.html,2015.9.13.

(编辑 马杰华)

New Explanation of Compulsory Physical Education in the Context of Educational Equity

ZHANG Peng1,2,A Yingga2

This paper analyzes the reasons for the implementation of compulsory physical education in schools and its new connotations in the context of educational equity with reference to the relations of compulsion, fairness and educational equity. The research suggests that compulsory physical education in schools is regarded as the means of governing physical education in modern schools, and is the guidance, supervision and inspection of educational freedom. It should take free sports as its theme, limited compulsion and equality as its principle, and the realization of physical education rights as its premise.The reasons for its application include the desire to break out of the chaotic period of multidimensional physical education in schools, the attempt to bring back the fundamental function of physical fitness from overgeneralization and fuzziness, a solution to the problem of continuous decline of students' physical condition, adoption of benefit-oriented talent teaching and growth, and the path to strengthen the validity of implementing current school sports policy. Compulsory physical education in schools in the context of educational equity include starting point compulsion, process compulsion and result compulsion. According to the degree of compulsion, it can be divided into basic compulsion, active compulsion and objective compulsion. Its aim is to promote the equality of physical education in schools.According to the operation procedure, the mandatory guarantee of equal rights and opportunities for the physical education in schools should be implemented first, then the school physical education result is forced to meet the standard, and finally mandatory constraints of conditions, rules and procedure fairness for school physical education are implemented..

Educationequity;Schoolsports;Startingpointcompulsion;Processcompulsion;Resultcompulsion

G807 Document code:A Article ID:1001-9154(2017)04-0111-08

2013年国家社科基金青年项目“新疆汉族、少数民族青少年生活型态与体质健康状况比较研究”(13CTY030)。

张朋,博士,副教授,研究方向:学校体育研究,E-mail:148043762@qq.com。

阿英嘎,教授,博士,博士生导师,研究方向:体育教学与训练。

1.石河子大学 体育学院,新疆 石河子 832000;2.南京师范大学 体育科学学院,江苏 南京 210023 1.College of Physical Education,Shihezi university,Shihezi Xinjiang 832000;2.College of Physical Education,Nanjing Normal University,Nanjing Jiangsu 210023

2017-03-02

2017-05-03

G807

A

1001-9154(2017)04-0111-08