我陪林风眠先生浙西写生

胡振郎/口述 吉 岭 魏松岩/撰稿

我陪林风眠先生浙西写生

胡振郎/口述 吉 岭 魏松岩/撰稿

去金华“下生活”

1963年,我从浙江美院毕业,分配到上海美协工作。那时,上海美协叫中国美术家协会上海分会。我在会员工作部,负责联络及服务国画组会员,领导我的是蔡振华。说到会员,上海美协初创,正当锦年盛时,名家灿若繁星。举例来说,林风眠、丰子恺、王个簃、颜文樑、程十发、关良、唐云、谢稚柳、陆俨少、贺天健、应野平、朱屺瞻、陈秋草……每个名字都掷地有声,多是我学生时代就开始崇拜的大家。

美协的画家中,以林风眠先生声望最为显赫。林先生早年留法,归国后创办中国第一所公立美术院校——国立北平艺术专科学校,他是中国美术教育的重要奠基人。后来,林先生又到杭州国立艺术院任校长,杭州国立艺术院是我母校浙江美院的前身。工作后,我在会员名录中,见到他的名字,非常激动,一来林先生是大师,他的画中西合璧,登峰造极,我很喜欢;二来我视他为师长,心里感觉很亲近。

但我接近他的机会并不多,不单是因为我年轻,资历浅。林先生与其他人,包括部分老画家的接触也有限。他待人客气、礼貌、克制,却并不亲切。他修养很好,自律性强。每次美协开会,有活动,他都来,自己乘坐公共汽车从南昌路过来,从不随意缺席,而且准时。那时,美协在延安西路238号办公,地址始终没变。

上世纪五六十年代,从事创作之前,必先去实地考察,甚至与当地百姓同吃同住同劳动,谓之“下生活”。那年秋天,蔡振华对我说,他想带几位画家到乡下看看。我说:“去金华吧!那里风景好,我也熟悉。”

我是浙江永康人。新中国成立之初,金华设地委,永康属金华地区。我读中学和高考都在金华,对金华很熟悉,熟知地理环境,还有几个师长和熟人在那里。我觉得金华风光旖旎,四季色彩变化多,秋景尤佳,此刻正当时节。蔡振华想想,同意了我的建议。

很快,美协组织起一支写生队,一共六个人。我一看名单,真是大画家,有:林风眠、周碧初、李詠森、丁浩,蔡振华领队,我做后勤保障。其实,蔡振华也是画家,还是林风眠先生的学生,但和前面三位老画家一比,就给比下去了。当时我刚参加工作,一切都很新鲜。我好奇,有热情,很期待和他们共处,既想看看这些成名的画家如何创作,也想亲眼得见他们的日常生活。

四位画家中,李先生年龄最长,当时66岁,已经从同济大学建筑系和上海美专退休;林先生年龄其次,也64岁了;丁浩47岁,最年轻,在上海人民美术出版社画漫画、宣传画。林先生当时是美协的无所属会员。所谓“无所属”,就是没有工作单位,无编制的意思。李先生和周先生这种退休后离开原来单位的也一样,皆属于无所属会员。

无所属会员最大生活难题是收入来源。各人有各人的活法儿,但无外乎两条渠道,一是美协发放补贴;还有就是卖画,拿稿酬。林先生比别人还多一条,上海中国画院也每月给他补贴。他拿两份补贴,比别人宽裕些,不显拮据。此外,我还听说过一次有关他的卖画经历。据说是德国有个代表团来上海,点名要买林风眠先生的画。这不奇怪,林先生成名早,在海外有知名度。后来组织上同意,由美协找他购买了一幅画,再转售给德方。那时搞计划经济,不允许自由买卖,包括书画。为这幅画,美协向林先生支付了500元的酬劳。货真价实的一笔巨款,当时在锦江饭店吃一桌大餐也才10元钱。60年代初,美协的当家人是沈柔坚,他和林先生关系好,尊敬林先生,这笔巨款既是林先生艺术价值名实相副的回报,也多少蕴含着美协对他的爱护和体恤。

林风眠先生总是沉默地跟着

写生出发那天,我自己收拾了行李,东西不多,没啥带的,而且想到要做后勤,自己带太多东西不方便,也不像话。其他几个人的行李大小不一,最突出的是周碧初先生。周先生的行头实在多,我乍一看吓一跳。光是画布画笔颜料刮刀等工具,就七七八八整整装了一个担子,还有不少生活用品。这个担子自然由我挑,我掂一掂,分量很重。幸好我年轻,而且干过铁匠,体力还不错,换成文弱书生,根本挑不动。那时不像现在,宾馆里生活设施俱全,不用自带很多用品,五六十年代出门,不说牙膏牙刷毛巾肥皂,就连暖瓶和脸盆都得自己带上。不过,说实话,周先生的东西也实在多了些,这么多年我仍有印象。

我转头看同样在等候的林风眠先生,身边却没有行李,我心想,林先生也画油画,他和周先生俩人还号称同窗好友呢,他的行李和画具在哪里呢?便开口问道:“林先生,您的东西呢?”他指指身上的挎包,说:“全在里面。”语言非常简洁,略带广东口音的普通话。林先生少年离家,走遍多地,却一直乡音未改。当天,他穿一件中山装。解放初,林先生常穿这类衣服,几乎不再穿西装。他带的东西如此轻简,就一个背包,装些必需品。我后来知道他也带了画具,一个手掌大小的本子,一支笔,就放在衣服口袋里。金华写生时,他掏出来,我才看见。林先生与周先生,两人带的画具天壤之别。这个问题困扰了我一路。几天后,在他们动笔的现场,我才恍然大悟:周先生是写实的画家,林先生写意。

这是我第一次和林风眠先生相处。这位开创中国现代美术教育的画坛巨匠,是那样平和、淡然,从不喧宾夺主,不哗众取宠,不特立独行。我们一路前行,不论是走路还是乘车,他总是沉默地跟着,不给别人添任何麻烦。

到金华后,林先生发现金华的花生好吃,就买了一袋,放在口袋里,边走边吃。我负责后勤,挑着周先生的担子走在队伍最后,感觉自己有点像上西天取经的沙和尚。看林先生从口袋里拿出花生来,一颗一颗连续地吃,我心想,中山装的口袋真大,什么都能装,装花生,装画本,不吃花生时,他的手也揣在里面。

左图:上世纪60年代末林风眠在家中作画;右图:李詠森当年写生时拍摄的金华汤溪田野

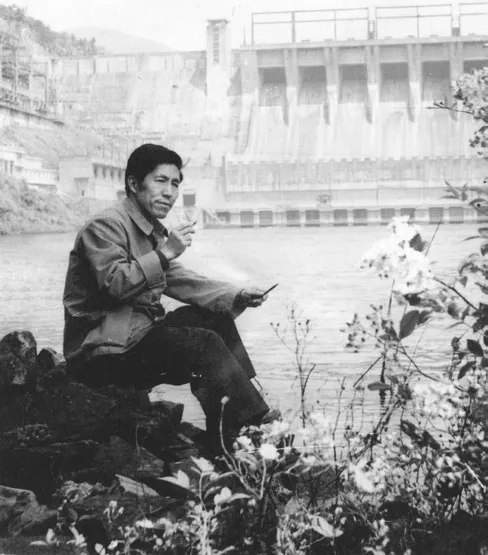

1963年胡振郎与林风眠等同行在新安江写生时留影

在金华,宣传部长朱力光客气地招待我们。我和朱部长早前就认识。他喜欢画国画,曾跟随知名画家张书旂学过一阵子,也能画上几笔。这次来了上海的大画家,他非常激动。毕竟,画画的人都知道林风眠,能接待林先生一行,他分外热情,也很用心。

第二天,朱部长首先安排我们去北山看风景。我想,这样最好,先登高,居高临下看个全貌。登上山顶,大家都感觉不错,秋高气爽,天高云淡,正适宜登山。我们在山上呆了一整天。中饭也是朱部长请人烧好,送上山来吃的。傍晚,暮色降临,大家徒步下山。朱部长安排车,载我们回金华,顺便浏览市容。我记得经过金华婺桥,画家们纷纷议论,说桥很大很宽。的确,解放初,这座桥算比较壮观的建筑。下面是波光粼粼的婺江,秋水东流,浮光跃金,静影沉璧。这时,林先生的花生吃完了。他又买了一包,继续吃。他大概特别爱吃花生,一个人安静地吃,并不评论,也不声张。他一路上看起来很轻松,蛮开心。

大家都很轻松、开心。唯独我给周先生挑担子,体力上不太轻松,但我年纪轻,精力充沛,也喜欢在那些德高望重的画家身旁学习,精神上还是很愉快,轻松的,挑着这副担子,没有任何怨言。加上我参加工作不久,蔡振华是我直接领导,他看在眼里,见我不计劳苦,对我印象更佳,鼓励我,表扬我。领导在身边,工作劲头儿就是不一样!

在金华,主要是采风,大家情绪好,游览了几个地方,都没着手创作。我也没机会得见大画家们动笔。

林先生动笔就两次

离开金华,我们前往新安江。新安江水电站1960年刚建成,是个功勋项目,当时宣传声势正盛,说是“社会主义制度集中力量办大事的范例,中国水利电力事业上的一座丰碑”。周总理、朱老总都去视察过。我们也想去看看。到了水电站,看完外观,大家希望进里面看,一是好奇,二是机会难得。但水电站拒绝参观,说是有规定,怕特务破坏。上世纪60年代初,台海对岸的蒋介石还在叫嚣反攻大陆,国内也常报道又抓住了暗藏的特务和坏分子等等,阶级斗争神经始终没有放松。即便这样,最终我们通过关系,也让画家们简单参观了一下,大家感觉很幸运,喜悦之情溢于言表。水电站下面就有招待所,我安排每人一间,住了两晚。

在这儿,我们开始着手专业创作。白天写生,大家零落地坐在石头上,远山含翠,江面烟波浩渺,天上云影变幻。这样瞬息万变的景致,每一个瞬间都在诱惑人拿出画笔。周先生不辜负那一担子画具,老早支好画架。其他人也陆陆续续开始动手。林先生始终不动。艳阳高照,他不动;浮云蔽日,他也不动。但从神情上看得出,他精神愉快,也很喜欢眼前的自然图卷,用心欣赏,真情享受,甚至有些陶醉。

我一边自己速写,也要照顾别人,不时抬头张望一下,周先生、李先生、丁浩都在埋头作画,专注又投入,蔡振华的笔也在动,只有林先生迟迟不见动静。我心里一直盼着,想看他现场作画。天近傍晚,眼看昼暮交替,光线暗下来,我们准备收摊离开。此时,林先生手伸进口袋,拿出自来水钢笔和小本子。我看到林先生有动笔的意思,连忙凑过去,去看大师如何落笔。我刚过去,林先生寥寥几笔,就有完成的意思。我吃惊,也有些失落,这么快就画完了?其实他的本子上只有几根线条,勾画出三五块石头、树和远山,旁边配简单标记,指示所画内容。

我那时阅历浅,见识少,虽然感觉惊诧,心里却想,大师就是大师,一定有他的玄妙,想问又不敢问,犹豫了片刻,还是张口了。我问:“林先生,这几根线画好,您就晓得了?”

他听到我的提问,并不急于回答,一边将笔和本子收进中山装口袋,一边转头看着我,说:“我不是画,是作个标记,帮助脑子记一下,需要时起提示作用。”边说,边用手点了一下额头。

话不多是我对林先生个性最直观而始终的印象。他不多说话,自见到我后,始终对我很好,后来接触多了,也都是如此。但他有种天生的和善和恬淡。可能是觉得我这个人比较直爽,年纪又轻,在各方面,与他都不在一个层面上,视我为晚辈,因而比较相信我,也多了一份宽和。

金华地区生长一种树,叫乌桕木,特有的,具医药作用,又有经济价值,因而种植广泛,漫山遍野。每年秋来十月,丹枫尽染,色彩浓烈。“山明水净夜来霜,数树深红出浅黄”,描写的就是这个时节的乌桕。此时正是入画的好时机。

路上,我们恰好经过一片乌桕木,林子很大,天地之间,绵延成片,漫卷如红云,视觉冲击力极强,很对画家胃口。丁浩和李先生要求下车观赏。林先生不说话,他从不主动提要求。后来,大家漫步其间,又忍不住纷纷动起笔来。这次我又见到林先生掏出小本子,勾画几笔,又是极简的几根线条。这次下生活,我见林先生动笔就两次。动笔少、画得也简洁,和他给我的印象很相称:不啰嗦。

写生活动意外结束

新安江之行结束,画家们都很满意,饱览浙西秋色,创作上又有收获。之后我们乘火车回到金华,朱力光来迎接大家。

此时,全国都在贯彻落实毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》精神,落实到行动上,就是下基层,与工农兵结合,为社会主义建设服务,文艺界是这样,书画界也如此。蔡振华有政治观念,当然,也是因为金华自然风光好,可画的题材多。他还想再待几天,“到火热的生活中去”。他对朱力光说:“不要太远,我们希望到乡下去看看。”朱力光考虑了一下,推荐我们前往汤溪。

汤溪有水稻专家陈双田。1962年我毕业创作《迎英雄》,他是画中原型。我们见过,认识。我感觉这次金华写生,真是来对了,这里是我的主场啊!此时,陈双田已经当上了干部。不过,他不改本色,为了研究水稻,还常年往田里跑,晒得黑黝黝的。他接待我们,热情地将大家安顿到农民家里住下,没有太多寒暄,又下田去了。

林风眠笔下的金华乌桕树

我自忖,别人倒还好些,林先生在法国多年,归国后也都生活在北京、杭州、上海这样的大城市,以前做校长位高权重,又是声名卓著的大画家,生活条件肯定优越,而且西化,他能适应吗?实际情况很让我感到意外,也使我敬佩。这次下乡,住农民家,吃农家饭,条件艰苦,卫生环境不好,但他安之若素,并无半句怨言。当然周先生、李先生、丁浩三位也都安然处之,欣然接受。

每天,并不要求集体行动,大家按自己的兴趣和需求,在村里逛逛,悠然闲适,如陶渊明笔下一般的乐趣。房前屋后,田间地头,看见村民出工干活,晨昏间炊烟袅袅,乡亲聚众闲话,柴门犬吠……便对着画。我找了几位有特色的老农速写。林先生却再没动过笔。李先生有相机,拍了些照片。这次出行,仅他一人带了相机。拍素材之余,也给大家拍过几张照片。我很遗憾没有和林风眠先生合影。

这次写生很轻松,没有创作任务;季节好,气温宜人;景色好,心情愉快。大家根本不想着回家。不光我,其他人也没有急于回去的意思。看画家们的劲头,可能还要持续一阵子。没想到,愿望被变化打乱,出行很快就仓促结束了,因为发生了意外。

一天下午,自由活动,很多人去了田间。正是收获的时节,田野里热闹,有人有景,像组合图卷。我没跟大伙儿出去,独自留在住宿地画画。突然传来消息,说出事了,蔡振华在田埂间不慎滑倒,他用手掌一撑,不幸发生了骨折。当时,几位画家都在附近,纷纷表达关切。

我当即陪蔡振华去金华医院看急诊,先紧急处理,接着立即安排回上海就医。他是领队,我是工作人员,我们要回去,写生小组只得全部返程。

我们在徐家汇的老火车站下车,彼此分手,几位画家各自回家。我送别他们,看林先生等人离开,心里多少有些不舍,虽然这次相处时间不算短,仍觉意犹未尽。之后,我雇一辆三轮车,护送蔡振华回到新闸路家里。等我回到自己家,已是深夜,皓月当空。

林先生去香港前留赠一幅册页

这次写生活动,前后共三周多时间,走了金华附近很多地方。除上述提到的,还去过富春江、桐庐,进过瑶琳仙洞,看过桐庐最大的白沙大桥。我参加工作时间不长,原本与这些画家们并不熟悉。金华之行,朝夕相处,彼此很快成为熟人,回来后相互之间的感情完全不一样了。他们都更信任我,也很关照我。此后美协开会或有活动,我再看到林先生他们,便少了之前的拘谨和生疏。

1964年,写生回来的次年,上海美协选送林风眠先生在北京举办画展。这次展览与以往风格迥然不同。以前林先生画猫头鹰、鹭鸶,很冷清,所画仕女也多显萧瑟。1964年的展览,是他罕见的一次风景作品展。展品画面明媚,大地散发着阳光,空气洁透,很多作品都流露着这次写生有关的印迹,是那一时期林先生明朗心境的真实外显。其中一幅《秋》格外醒目,吸引很多人驻足赞叹。画中的火红树木,正是金华的乌桕树。

金华回来后,朱力光努力联系上我,说他喜欢林风眠先生的画,恳请我帮忙,向林先生求取一幅。我记在心上,找了一个合适机会,向林先生表达了他的请求。后来,林先生果然就送了一幅画给朱力光。“文革”期间,朱家这幅画被造反派抄走。所幸,动乱结束,画作失而复得,物归原主。从此,朱力光更加珍惜,视作传家宝。

话说回来,谁不喜欢林风眠的画呢?我也非常喜欢,虽然与林先生空间上更近,我却从不好意思开口,心里当然羡慕朱力光。“文革”开始后,运动日益极端化,林先生自己烧掉了上千幅画,实在令人惋惜。不过,我终是有幸,手头留存有一幅他的作品,偶然翻看,总要赞叹大师的妙笔生花,也总能忆起流年岁月里陪他写生的有限日子。

这幅画是林先生的临别赠与。1977年,“文革”结束不久,林先生取道广东去往香港。离开内地前夕,他画了一幅册页给我留念,同时还写有一纸便笺留言。

也许他当时就存着不再回来的念头。临行之际,有感激和感念,也有割离和决绝,林先生以画表意,寓情于画,为很多朋友作画留念,一切尽付画中。90年代,林先生终老香港之前,再没踏上内地的土地,我也再没见过他。他送的画,成了诀别纪念。遗憾的是,他的留言便笺,因我几番搬迁至今没有找到。

我是晚辈,能得到林先生的画很幸运,惹来周围人羡慕。很多人并不知道我陪同他金华写生的这段往事,以及“文革”期间我探监林风眠先生的经历。这张画,他托潘其鎏带给我,画的是林间小鸟,色彩柔和不失明艳,构图清简流畅,极像林先生在我心目中的为人。林先生的人品、艺品,值得我们永远怀念。我常说,一个画家是不是大师,有很多评判标准,但我就相信一条,最简单、最朴素,就是看能否扬名三代以上,而林风眠先生早已名留画史。

(口述者为上海市文史研究馆馆员,撰稿者单位为上海市档案馆)

责任编辑 周峥嵘