遗失博物馆

借着从大众媒介及文献中收集旧有图像,黄志恒与梁志和一丝不苟地尝试战胜时间,企图从过去的影像中使一些无名无姓的男女复活。这些被他们认为遗失于茫茫历史大海中没有身份的人,透过重新创造的生命及处境被再次带回现在的时空并得到关注。然后,两位艺术家借用法国哲学家罗兰·巴特“死者复归”的表述─每一张照片都不停地重现不可能重复发生的过去─藉由再度拍摄这些人物,重建了他们的身份,在过去与现在之间描摹出一条想象与假设的线。

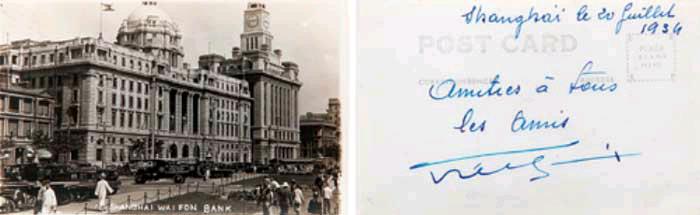

2010年,他们于日本参与多摩川艺术线路项目的小区艺术创作。当时,他们在大田区买了一本旧照片集,并开始细心地观看这些旧照片。他们碰巧经过相片中出现过的地方,于是决定为照片重拍一个当代版本,并由艺术家黄志恒本人扮演路人。此次经验为他们的创作打开了一条信息通道,他们发现摄影媒介让他们得以与旧事、未知,甚至已死的人联系。从此,他们开始从旧杂志、数据库、游客纪念册和旧报纸上搜集照片,收集行为亦从此成为了他们现在生活习惯的一部分。

借着这些材料的收集,《遗失博物馆》在2013年诞生,这是一個持续进行、不断累积,及可能继续发展的艺术计划。“博物馆”一词透露了他们将会研究并以展览及出版的方式展示这些实物的愿景。我们平常从海量的影像中阅读时惯于留意当中的信息而忽略了影像中的元素,《遗失博物馆》为观者从日常的影像轰炸中提供了全新的阅读图像的角度。

进入这所博物馆有如进入了艺术家的世界,它为我们提供了解他们创作过程的钥匙。我们可以透过他们的眼睛看到他们如何每天细心检阅新闻中的日常影像,并从一个全球性的、实据性的和数据性的环境下抽取出这些人物。比起文件管理器或历史学家,他们更像侦探和考古学家。

所有这些影像的共通之处是它们包含了在拍摄特定事件时而被意外拍下为背景的无名氏,他们均是身份无法被辨认的人物。两位艺术家通常挑选一个较为突出的人物,可能因为此人物是一个孤立的主体,或者他的姿态独特,而同时与他所属的相片脉络有强烈对比。有些照片会待上超过一年才被艺术家决定是否使用,同时他们也会因为个人喜好和非理性的选择标准而辩论。最能挑起他们的好奇心或情绪的是这些过客将永远不再被任何人辨认,他们的身份将永远被隐没。这些过客的出现只因偶然遇上媒体的报道,而非自愿地成为历史的一部分。对于艺术家来说,他们都是遗失了的,而这空缺感令艺术家意欲尝试修补。

在影像泛滥的世界中,我们不会花时间认真地观看每张影像。我们只会从中捕捉想要的信息,随即便忘记看过的是什么。两位艺术家却在收集及诠释影像的过程中,力图超越表面的信息并以不同的角度阅读它们。每当他们选取了一个人物,便开始为那位无名氏想象出他(她)的生活,也会试图了解这个人物在照片拍下的当刻正在做什么。所以,他们利用摆拍摄影作为调查的工具,在重演无名氏的过程中把角色具体化。例如梁氏演绎一名刚踏进2012年总统选举投票区的法国选民;黄氏又将50年代东京大田区的日本家庭主妇转世至相片之中。他们把这并行拍摄的系列作品起名为《今天我们寻回昨天遗失的他》。

重演这些角色带有表演成分,因为艺术家需要把被选中的无名氏的姿态完全复制。然而,他们不只是采用无名氏的外观身份,他们正复制一个不曾存在的角色,这个角色可被他们更新和再造,因为它不曾也将永不被记录下来。他们从外观形态上着手,试图从自己体内感受角色的脉搏,再将每个动作解构以了解其逻辑。这个过程技术复杂,他们要摆出不平衡的姿态和做出奇异的动作。摆出静止的动作可用上数小时,而旧照片现场的事件却发生在瞬息之间。艺术家不只在将时间回放,更将之延长。

所有这些无名无姓的人物都由别的维度空间而来─一个遗失时间和地方的维度空间。这是一个纯粹的想象活动,但因为我们根本没有办法重新找回他们的身份,所以他们再次被遗失。纵然透过摄影重现,人物却继续隐藏自我:我们不能从影像中抽取人物的身份。艺术家能恢复的只是他们透过想象所诠释对一个身份的自我投射。

历史的洞,是艺术家所不能填补的。

对于观者,这些影像矛盾地带有具说服力的真实感,同时却又奇怪地人工化。它是纯粹虚构但又被事实启发,所以整个作品都处于纪实与虚构之间的边缘。怪异的静止感弥漫于肖像中,例如人像在不确定的背景中浮起,与任何环境隔绝。这样的手法是为了抑制这些被遗失的人物再次被赋予生命的假象。艺术家为相片构造出差不多有如无菌的环境,单色的空洞背景完全无法被辨认。人物变得非人化,更加虚拟,就像半死半活。人物上精准地摆拍与诡异和不确定的背景形成尖锐的对比。强烈的缺席感自人物深处而发,令他们看上来更加迷失。有些肖像因当中人物的神秘莫测看上去较伤感,有的则感觉古怪或甚至漫画化。《往上跳的蓝衣少女》看似跳起来去捕捉时间,以继续存在。很多被挑选出来的个体都在维持一种脆弱的平衡,感觉悲哀又诗意。

同时,这组作品意味着存盘与历史的棘手问题。艺术家以虚构的反射去探究历史,并将过去的人、事、物升华。对他们来说,所有过去的都会创造历史,而历史的独一性明显是虚构的,甚至是一个谎言。

历史总是将焦点放在重要的政治或公众人物上,它立足于将不合乎其线性叙事的事实和人物的消弭。路过的人在这过程中没有地位,但他们也是历史的一部分,因为历史是由众多的主观历史共构而成。艺术家的创作过程正在消灭这种阶级制度和分类方式,并突显路过的无命氏的角色和地位。矛盾的是,当艺术家肯定这些路过的而不能被辨认的公民的重要性的同时,他们尝试把这些人物从其所属的场景中移走,以改写历史并挑战历史的正当性。他们从已存档和被吞并的历史转身而去,在别处寻找另外的真实,不论主观与否,至少这是他们可相信的真实。

当被艺术家选中并进行重拍,这些存在于群体中的人物失去了其政治和社会的特征,變回单纯的个体。他们离开充满隐喻的范围,重回一个人性和微不足道的维度空间。他们逃离了历史,尽管那只是短暂的一刹。

在摄影中,主体人物被偶发事件所规限,两者不能分割。艺术家的创作过程因此可被视为一次对主体和所指(referent)分割的尝试,意图将人物从历史脉络的困局中释放。但因为人物的衣着、发型甚至姿态,即使在孤立和再诠释的情况下,人物继续与其所属的时代相连。因此这次解放行动注定失败。人们不能单靠自己或只为自己而生,而与外间事物分离。绝对的自由与自主是一个不可能的梦。

我们从这些“悬浮”的人像照中强烈感觉到这个不可能性依然被困于主体性和停顿的时间之中,他们注定永远在此流浪,尽管艺术家已尽力把他们救出。

《遗失博物馆》和《今天我们寻回昨天遗失的他》一起探讨摄影作为复制、重述及挪用真实与过去材料的媒介的本质问题。这是一个过程,去填补两段时间的空隙,和连接现在与过去、真实与虚构。这种接续性,尽管不确定而脆弱,反映了艺术家对时间的概念─他们可能在对抗一种普遍的失忆,并将时间视为一个过程、一种过渡。这种在时间与真实边缘定向的原则,是有关建构记忆,更甚至关于人在影像和信息泛滥的世界中对身份的寻找。我们每个人都可成为被艺术家搜集的存盘资料─我们正每日参与的,不自愿地成为的历史的一部分。我们每个都可成为影像大海中的被遗失的人物,迷失于不能掌握的真实和不断操弄着我们社会的曲解之间。

(摘自卡罗琳·哈·突克的《战胜时间》一文,编辑时有所删改。)