绘事杂谈

张小夏 阿克曼(Michael Kahn-Ackermann) 靳卫红

绘事杂谈

张小夏 阿克曼(Michael Kahn-Ackermann) 靳卫红

时间:2017年7月9日

地点:南京张小夏工作室

张小夏:首先,我想请问阿克曼,你觉得艺术是什么?

阿克曼(Michael Kahn-Ackermann):没有一个简单的说法来解释什么是艺术,这个问题要看是从哪个角度来回答。

张小夏:假如我问你茶杯是什么,那完全可以从一个角度来回答,是不是?艺术也一样。艺术是什么?我觉得艺术是启发人性的直接手段,让你从动物变成人。艺术打开人性的所有可能,它能让你去感受人性的所有可能,痛苦、欢乐、忧郁、亢奋和躁动等等,这都是人性的表现,要不然人和兔子没有多大区别。一切文化的手段都会帮助我们去发现这一可能,艺术在这里表现的更彻底,更直接。人类进步就是因为我们用文化、用艺术、用各种手段让我们的感情越来越丰富,我认为这是最重要的。

靳卫红:你说的这个艺术实际上是文明、文化的概念。在你刚刚说的话里,艺术似乎有一个任务,要启智,要改造人的心灵,这或许是艺术的能力,但很多艺术活动都有非理性的部分,你怎么看那一部分?

张小夏:那是一个现象,当然会存在。但我觉得最终目标是为了打开人性的所有可能,这并不是任务,而是一个顺其自然,自我发现的过程,因为人总想变成人。我们看艺术史,倪瓒这样画,八大山人那样画,他们只是做了他们感识人性的那部分。但它会让你慢慢形成一种积累,启发你的人性。最终形成人类文明整体的一部分。

阿克曼:实际上你谈的是好的艺术起什么样的作用。农民唱一支民歌,给孩子讲个童话,也有你刚刚说的艺术的作用和目的。

张小夏:也不存在好和坏的问题,价值不一样。比如喝茶,这是经验的问题,你喝100种茶,你的身体会有100种印象,这是你对茶文化的了解,它会慢慢滋养你。你可以辨识这100种经验。有的人没有这个条件,基本上接近动物,跟喝水一样。艺术的滋养也是这样,慢慢地,会让你愉悦,或许也会痛苦,但都是人性的一部分,让我们越来越细腻,越来越敏感。

中国古典艺术一直发展,它是有非常多的超前意识的,但欧洲人不会去想的。有一次,我向一个朋友介绍中国古典艺术,他是比利时一个大学的校长,我送了他一些大的画册,都是非常好的东西,他没感觉,完全没有感觉。我困惑的就是,中国这么好的艺术他们不感兴趣。你跟他介绍,跟他谈,他听不懂。而且这是一种悲剧。人类文明整个东西,大家都可以开放,都可以去看,你们有这么高的思维能力,有这么好的文化基础,为什么在这个点上就是不理解。

阿克曼:我觉得任何一个时期都有它的历史性。你不在那个时期,不在那个文化里,你怎么理解?我可以阅读,可以去了解,但这是一种理性的东西,不是理解。比如达·芬奇,他对自己、对他人、对世界的感受和我完全不一样。有意思的是,当我看到他的画的时候,我确实觉得这里有一种对话的可能性。我看倪瓒的画也很感动,我觉得他把我内在的一种真理说出来了,这是我自己说不出来的。

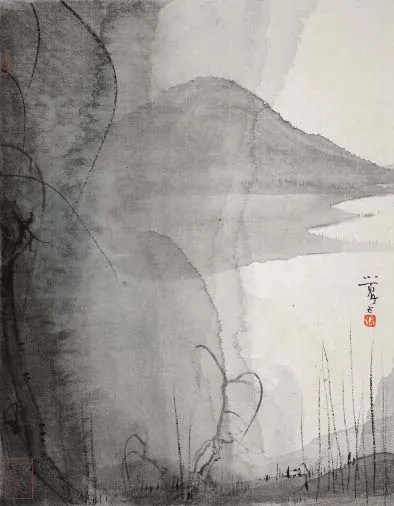

左·《秋水遗影005》 张小夏 纸本设色 32cm×40.8cm 2016年

右·《秋水遗影016》 张小夏 纸本设色 32cm×40.8cm 2016年

张小夏:倪瓒表现的情绪正好和你的需要相关,能在这里边找到共鸣。重要的艺术是持续不断都可以表现的,不存在当代不当代的问题,有感受它就是当代的。

阿克曼:现在中国大部分的水墨,对山水画的理解不是一个今天的人的理解,其实今天对大自然的理解和以前是完全不一样的。

张小夏:对大自然没有必要理解,中国人是借山水在做一个自我空间。

阿克曼:理解不是理性的理解,是一种感受和本能,或者说灵魂的理解。我知道他们是借山水来做,对他们来讲自然不是现实主义的大自然。但是,总的来讲,自然和内在生活的关系已经变了,不能假装还是生活在宋朝。宋朝的山水特别感动我,这些人确实有对自然的感受,他们不是现实主义的理解。明朝就弱了,他们脑袋里头已经不是山水,而是图像;是想出来的东西,不是感受的。

张小夏:山水在中国绘画里面,比人物、比花鸟都强大,原因是它有独特的空间,这个空间是超自然的空间。

我自己认为宋代山水是难以逾越的一个高峰,他们是在表现一个情绪,对我来说,它没有技巧上的诱惑,这是画的最高境界。从元朝以后,中国绘画基本上属于一种模式,一种没有生命的模式。这种模式走到了清朝,很难出现新的状态了。

八大山人和石涛是一个突破,他们的技巧非常好,笔墨关系、结构非常诱人。但对我来说,他们太漂亮了,让我无法感受到更深层次的享受。宋画可以去读,八大、石涛可以去欣赏。是不一样的,这也是每个人的不同之处,有的人家里挂一张八大,过一段时间会审美疲劳;李成或者范宽的画,或许会幽幽地,将中国本土文化,一种东方的审美散发给你。

靳卫红:我理解你说的技巧是指一种方法,包括到“四王”,已经把方法不仅用到了极致,而且总结到了极致,变成了一个文本式的东西。为什么宋元以后的山水画慢慢变得概念性了,我觉得跟这种方法的整理有关系,文本经验超过了人感受自然和生存。人们不断整理笔墨,也确实需要这种理性,一个艺术家没有理性肯定是浅的,但光有理性肯定不是艺术的本质。

张小夏:可能绘画需要一部分感性经验,但我觉得感性经验有点儿危险。人可能会在不清晰的状态下画出一张好画,但无法全都是好画,所有绘画是一个理性选择的过程。画家会知道自己在做什么、要画什么。当然这种理性不是概念化的模式,假如概念化了,这个艺术就死掉了。

《秋水遗影021》 张小夏 纸本设色 32cm×40.8cm 2016年

对我来说,画画之前,绘画基本已经结束了。也许画画之前你需要弄清楚要做什么,一旦清楚之后,就必须靠高超的语言去表现你的想法。也就是说,我觉得理性不能概念化,但是理性必须要清楚。

阿克曼:实际上一个真正的艺术家,是在用灵魂(soul)画画。这个灵魂包括知识、感情、技术、经验和感受,最后融合到一个载体上。

刚才你提到东方审美。我觉得“东方”这个概念,和“西方”一样,都没有价值,它们只是表达意识形态的。谈西方你得告诉我你说的是什么西方,哪一个时代、哪一个阶段、哪一个地方,或者是哪一个学派。

靳卫红:中国人讲的“西方”其实是蛮清晰的,是指一个我们想要学习的欧美文化,一个跟我们不同的存在。“西方”这个概念并不是特别要害的问题,我倒是觉得该警惕的是用轻率地使用“中国”跟“东方”概念。

阿克曼:无论如何,我反对这种完全概念性的说法。西方对我们而言不存在。打一个比方,现在你们都觉得毕加索是西方艺术的一个代表,实际上当时大部分人觉得那是垃圾,不是艺术。当时最红的艺术是什么?是现实主义的沙龙艺术。那个不是对中国现代艺术影响最大的吗?而现在呢,欧洲的博物馆美术馆都看不到了,都锁在仓库里。

张小夏:中国人倒是相对开放的。但西方人不是。

靳卫红:可以说一方面是开放,另一方面也是西方的艺术真正有吸引力。比如晚清的时候,中国去欧洲学习的人,确实被那些艺术所吸引。

张小夏:那个时代最重要的是从大范围,包括社会、文化、艺术,感受到欧洲的进步,所以他们认为应该去看一看。欧洲人不这样,中国有这么好的艺术,但他们都不感兴趣。我跟他们谈、给他们介绍,但他们听不懂。我经常参加他们的沙龙,只有我一个中国人。他们对我、对我的画都很尊重,但一谈到中国古典的文化,他们只是当做故事听,不会汲取里面的营养,我觉得这是一种悲剧。

阿克曼:这需要一个过程。我估计在清末,中国人看西方艺术他们也会觉得不懂,肯定也不感兴趣;还是战争失败的影响,不得不跟这个东西打交道。去理解,去吸收,也会有各种各样的误解。这是一个漫长的过程。

拿我自己来说,我直到现在对书法都不敢有任何评价,因为它离我的文化背景太远了。我有感受,可是我根本不敢说这个书法好,那个书法不好,我没有一种评价的能力。中国现在一般人已经不懂毛笔字了,有一种疏离的感觉。现在你问一个年轻人对书法的理解,可能跟我差不多吧。

张小夏:中国人写书法必须有一个内容,如果没有内容,就是字,读不起来。

靳卫红:中国古人所有东西拿出来看都是有内容的,是要谈一个事,不是纯形式的东西。现代人书法缺的灵魂就是这个,他只写形式,没有内容,再没有颜真卿《祭侄文稿》的情绪,也没有《兰亭序》的感受。他把这个东西都抽取了,就剩下一个皮,这个皮再漂亮又能如何?

张小夏:但这也是书法的另外一种可能性。

靳卫红:跟“四王”很像,对形式语言进行总结,自身可循环,甚至可以脱离内容。“四王”的了不起在这儿,他提炼出一种形式语言,书法也有这种可能,但弊端也在于支撑的那个形式语言是很有限的。你自己的绘画状态是什么样的?

《秋水遗影030》 张小夏 纸本设色 32cm×40.8cm 2016年

张小夏:书法、水墨这些对我来说,是童子功,一直在写,一直在画,我还临摹汉印。这些东西对我来说,太亲切了。但是去了欧洲以后,基本上没有机会去做,因为状态不一样。我画油画需要一种非常理性的状态,画什么、表现什么,很清晰;画水墨我是随心所欲,顺其自然。我知道画什么,但是很容易流露出一种纠结、一种亢奋,跟油画完全不一样。材料对我确实有影响。

阿克曼:宣纸、笔作为工具和材料,是很舒服的,非常自然。油画无论如何是一种劳动。但我觉得水墨画这个概念不对,水墨是材料,材料和艺术当然有关系,但不能说明问题。就像现在西方,也不再说“油画”这个词,不再根据材料分类。我建议水墨画应该叫写意艺术,“写意”这个词特别好。

张小夏:我现在画油画也会有这种顺畅的感觉。

阿克曼:可是不如真正油画的东西。我看这是一种模仿,你的油画在模仿水墨。

张小夏:有水墨的影子,这是必须的,我也不回避。可能中国绘画对我有影响,这是第一。第二,我在西方学油画的时候学过中世纪薄彩法,它和中国的工笔有点儿关系。特别薄,没有肌理,肌理是后期以后开始产生的。肌理实际上是利用材料表现自己的情绪,这个不回避,也很好。但是为了材料而材料,那个就是空的,没有意义。你想把一个比较躁动的感觉画出来,水墨当然也可以表现,但是不如油画直接,也没有它强烈。

靳卫红:你水墨用的是什么纸?这个纸勾线比较干,不太容易渗下去,所以画面会有一些层次。

张小夏:现在用的是竹子做的皮纸。原先我用的纸都是清代的,老纸的特质非常重要、非常沉稳,新纸相对有点火气,沉不下来。我理解中国画必须要沉下去,要看到画里的内涵。

阿克曼:这跟油画不一样,油画是结果最重要,你怎么做的,那就看不出来了。

靳卫红:水墨确实是这样,每个过程都记录在纸上,看一张画可以读出这个画家是怎么进行这个过程的。

左·《春风得意》 张小夏 布面油画 74cm×100cm 2016年

右·《野水无人渡》 张小夏 布面油画 180cm×220cm 2017年