身体里的故乡

□席慕容

身体里的故乡

□席慕容

海马回里的蒙古高原

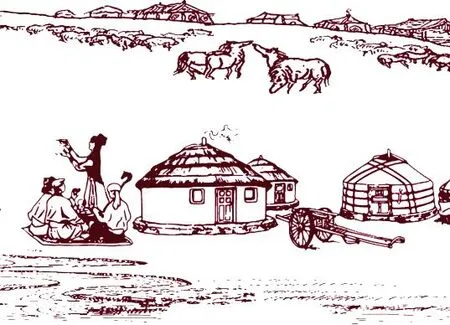

我从1989年8月底上蒙古高原,从张北开始上,高原就像往上的坡,一层平的,再一段坡度,到了一千两百米的时候,草原突然出现了,一下子,在你前面铺得无限的远。

我当时是坐着北京吉普,1989年的北京吉普,马力很大,司机是快车手。我觉得一下进到草原的中间,我被草原整个环抱起来。我那个时候就开始叫起来了。我说,我来过我来过我见过。

后来别的朋友问我,你第一次踏上高原有什么感觉?我说,我觉得好像走在自己的梦里,那种似曾相识的梦里。

2014年10月,诺贝尔医学奖颁发给三个人,他们发现人的大脑里有杏仁核,杏仁核是管情绪的;还有海马回,海马回是管记忆的。欧基夫先生在1971年发现了海马回里有位置细胞,莫索尔夫妇在2005年做继续研究,发现海马回有网格细胞,正是这两者组成一种空间认知。发言人说,这三位科学家的发现解决了哲学家几百年都没有解决的疑惑:我们第一次去一个地方,第二次去怎么就不用带地图了;那么,她说,让我们所有生命之道——空间方位空间认知,准备什么呢?准备储备了知识以后,重临旧地——很美的,像诗一样。

原来,我们大脑里的海马回是有这样一个功能,以前我们只知道它管记忆,我们不知道它还管空间认知。原来,在我的海马回里,储存的记忆,除了我出生以后的记忆,还包括我的先祖的一层一层记忆(集体无意识)。

是不是有一个故乡在跟着我们走

当我站在蒙古高原,站在父亲的草原上,包括后来我站在大兴安岭,站在呼伦贝尔,站在任何有蒙古族痕迹的地方,只要是没有被毁坏过的,我觉得就好像一泓清泉,解我心里的渴。我心里有一种我自己不知道的焦渴,必须要看到这样的风景;我就觉得我不能走开,我一定要看,我一定要努力地看,才可以解心里面的渴。

所以,一切就有了解释,当我站在草原上,我觉得似曾相识的原因是什么?是我的基因,在我的海马回里,所有祖先曾经见过的草原,他们所有的讯息,在我到了草原那一刻,全部苏醒过来。所以好像重临旧地,重温旧梦,所以我觉得好像是走在梦里,走在我祖先的梦里。

我是说,这样一个科学的发现,让我觉得,别人可能看到我有时候爱哭啊,有时候人来疯啊,觉得我是一个不可救药的疯狂的人——其实不是。我一说到蒙古高原,一说到乡愁,就流泪,别人觉得我是一个易感的人——不是。还有别的东西,在我们的身体里支配我们。

当每次讲到内蒙古,我会流泪的时候,是不是有一个故乡在跟着我们走?无论走到哪里去,那个故乡都还是活在我们的身体里面的?

蒙古马的乡愁

2014年9月,我去呼和浩特内蒙古博物院演讲,拜访了一位很早就认识的朋友恩和教授。他跟我说了一个蒙古马的故事。他说,马本身的记忆和对故乡的想念,它的乡愁,和人是一样的。

一位内蒙古著名画家在1972年到越南参加艺术家的例会。一天,很多艺术家聚在海边草地上聊天。这时,他看到远远有一匹马望着他,在吃草。他也没有特别注意。但是,大家注意到,那匹马直直地就向这位画家走过来。这时,画家也警觉到了,正式看了马一眼,才看出来这匹马是一匹蒙古马。这是一匹白马,虽然很脏了,但画家还是认出这是一匹蒙古马。当时,大家都想拦住这匹马,不让它走过来。但是,马不知道为什么,虽然骨瘦如柴了,力气却大得不得了,一定要向画家走过来。那个内蒙古画家西装革履打着领带,就拥抱住这匹又是眼泪又是鼻涕的蒙古马,摸着马的头,拍着它的颈说,你怎么认出我来的?你怎么认出我来的?

他的激动,我想我们都可以料想得到:这匹马知道——你是从故乡来的,你可不可以带我回故乡去?可当时这个画家没有能力把这匹马带回去,只能抚摸着它。后来在画家的回忆录里,用了很大篇幅写对这匹马的愧疚。他把这样一匹蒙古马的乡愁,告诉给所有的蒙古同胞听。

选自《现代大学周刊》