文化原型作为设计符号的价值延递*

熊承霞XIONG Chengxia 方智果FANG Zhiguo 章丹音ZHANG Danyin

1.武汉理工大学,武汉 430070(Wuhan University of Technology,430070 Wuhan)2.上海理工大学,上海 200093(University of Shanghai for Science and Technology,200093 Shanghai)

设计文化(Design Culture)

文化原型作为设计符号的价值延递*

熊承霞1,2XIONG Chengxia 方智果2FANG Zhiguo 章丹音2ZHANG Danyin

1.武汉理工大学,武汉 430070(Wuhan University of Technology,430070 Wuhan)2.上海理工大学,上海 200093(University of Shanghai for Science and Technology,200093 Shanghai)

儒道思想体系的视觉化转换,正是传承中国上下五千年的文明不朽之基石。当代设计实践如果抛弃文化遗产的传承而吸收扩散“他者”设计语义,则是文化的他者符号营造。而设计中积极地传承文明样态,解读文化原型则是智慧的良知再现。主要提取文化原型符号的重要价值,掌握文化原型作为中介符号所内蕴的儒道伦理思想,构筑实践设计中传统文化的现代性表述,探索设计作为公共媒介的传播可能。

设计伦理;良善;物质叙事;传统建筑;传播

一、引言

在当代西语建造样态的情景下,中国传统的建造样态,则正处于一种凋敝之中。“娱乐至死”的思维尚在渗透与强化,商业利欲仍然当道。尽管国家的主旋律是“包容、共生共存、开放吸纳、合作与发展”,然而前提是社会普众的认知构建。

在中国大地上盛放的各类奇葩建筑是因为有观赏者,也因为传统建筑的样式没有足够的创新激活和样态更新,而使“观赏者”的本土情怀无法满足,给各种外来建筑语义获得青睐的机遇。

传统中国的建造者多为默默无闻的工匠,没有能力形成学派光大的建筑主流,至近代西洋建筑占据大型城市成为殖民遗迹。然而,当代中国建筑学科已然构建成熟,多批海外建筑人才回国建设。

那么,建筑的样态问题,就不应继续出现“殖民”化,借口改造来摧毁民族建筑的事情亦不可以再现,那种整体建筑被国外机构买断而挪移他国新生的心痛事件应不再有。

复兴改造、发展新创,是不可忽略的中国建筑问题。传统社会上下五千年的持续,是儒道思想的人格养成与儒道思想视觉化的修养塑造,经儒道思想渗透的凡俗物质生活,正是人们得以抵制“恶俗媚骨”的精神源头,或者说是设计样态的物质治疗。

本文试图通过设计改造分析传统视觉形态在当代传承的可能,利用改造产生设计治疗的可能,利用设计智慧来诱使设计伦理的社会价值。

二、集体无意识与集体意象的呈现

设计因其与人的行为勾连又涉及到衣食住行用众多行业,设计能担当的善意在传统社会被儒家智慧地牵引到凡俗生活中,透过凡俗物质实践设计而导引社会普遍伦理的正义良善准则,复归“性善”的觉悟和“治天下”的担当。

每种社会都有其核心的精神关照,以及造物标准。按照荣格心理分析学说角度阐释,上古“集体无意识”是以“原始意象”形态呈现的,形态在经久的变迁里潜藏在人们深层次的无意识思维中。

儒家思想的物质化叙事表达了与这种潜意识理论惊人的巧合,只是儒家思想注重透过凡俗生活造物系统的设计直觉转化,以直观的可触摸的善意物态解析儒家伦理体系。“传统设计以一切生灵的和谐为宗旨,以德为出发点建立尊重自然万物的良善设计思想,无疑是良善伦理诠释的‘有德’的设计思想,这种思想也为当代‘为欲’的设计世界提供了借鉴之源。”[1]

孔子提出儒家的道德原则是“仁礼合一”,“即凡而圣”,彰显出道德自觉和规范。孔子透过礼(仪)的因地制宜,强调礼中外化的仁和仁中内化的礼,二者合二而一,圆融贯通地实施生命中的“超越精神与凡俗理想”。

《论语·述而》曰:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”将合乎主体的情感通过礼的行为规范,秉持人之本源善念在日用常行。只有如此,方可在“富与贵”、“贫与贱”之所恶、之所欲中,保持人的生命智慧,以“弘毅”、“克己复礼”为“仁”而外化为民俗生活样态。

所谓“一日克己复礼,天下归仁焉”,孔子依循的智慧原则是行为“尊礼”,究实质则是在人间保存善意或者说挖掘人的本质先验的善根,并在践行中感知。生活中“可阅读”的物质图像,形成合抱状态的“善仁”体系,警戒支撑日常之标准。

这种集体意识的伦理体系,最集中地反映在建筑的体量与布局中,以建造形态的壮美与磅礴传递所有者的权力威名,以造物形态的精微与和谐透辟居住者的人格品味。

楚汉相争之际,汉高祖刘邦本不愿意彰显其建筑之威,但萧何认为宫殿的壮美是为了树立天子之威。从《史记·高祖本纪》记载中,可窥见高祖的心理变化:

八年,高祖东击韩王信余反寇于东垣。萧丞相营作未央宫,立东阙、北阙、前殿、武库、太仓。高祖还,见宫阙壮甚,怒,谓萧何曰:“天下匈匈苦战数岁,成败未可知,是何治宫室过度也?”萧何曰:“天下方未定,故可困遂就宫室。且夫天子以四海为家。非壮丽无以重威,且无令后世有以加也。”高祖乃说。[2]

宫室的宏伟壮丽,自此也就逐步成为君主权力的象征和负载工具。由此建筑成就了儒家精神的视觉转译。礼仪是儒家的良知良能之外化,是“在文字语言知识传递之外构筑一条直接的设计形态叙事系统,以设计叙事解读儒家思想,以形态直接破译伦理思想的浩瀚”[3]。

孔子建构的“正名”体系,演化为社会阶层结构的整体认识,而孟子的“人人皆可尧舜”则又予个体“内圣外王”之道,阶层的高低并不绝对阻碍人生价值的实现,在循序渐进的人生修养造化中同样可实现“尧舜”。上古三皇五帝,皆以仁善至德救赎天下。自然,孟子所表明的是个体执行儒家修身的境界与深度,明确日常践行的良知道德标准和最终可能的超越。

传说中尧舜皆起于普通之人,最终达至“王”尊位,凸显“人人皆可尧舜”并非高不可攀,从而构建社会整体结构中的普遍化社会共识。明代王阳明在其《别诸生》诗作中,曾洞见道德“不离日用常行内,直造先天未画前”。圣人之道存在于人先天的原形本性中,后天禀赋不同诉求欲望主体不同,则须在日用间“自省践行”。

王阳明的追随者王艮则进一步提出:“百姓日用即道”。伦理的行为“徜徉”在普遍意义的社会人的生活中。“设计”正是担负着“日用之道”,规划提升生活“设施”的品味。

在建筑内外空间,无论地域民族基因如何变化,遵循圣人之道,追随事理之意,都相随在人的精神中。但也因此造成传统社会“万般皆下品”、“唯有读书高”的社会主流思维,使得整体社会扬弃“唯利是图”,推崇“格物致知”和“匠心巧能”。

传统中国社会由此“学而优则仕,技而优则匠”,人人安分守己于自身位置。这种宇宙思想影响中国建筑的经营位置、空间构图,其装饰隐喻的中心是“善意”式“善意的设计”表达。空间规范成熟后继续在日用器物中实施“圣人之道”及“与人为善”,实施的准则技巧仍然体现在设计的物质样态中——圆满吉祥的图形;“文质彬彬”的社会审美形态;“比德与玉”的品质;服装及日用陈设的天圆地方;家具陈设都围绕在“礼天崇地”的建筑空间中,以各自的“善意”表达依附与补充,从而使社会、国家、家庭、个人都“善意”地被组织进一个系统。

三、行为与物质互渗而生发精神价值

中国历史开埠以前的建筑样态,经工匠巧为发展出强烈的“通用”造型结构,单体建筑体量结构和立面变化并不显着,体现追求和谐与经济的适度。

但开埠以后,随西方思想而涌入的文化样态,则完全遮蔽了传统中国旧有的样态,殖民文化留下许多城市的“万国建筑景观”。各国建筑尽管开启了样态之间的融合与互渗,但亦反观出“样式”殖民对原民族样态压制的同时,也改变了人的思想伦理。

文化人类学家叶舒宪教授曾言:“一个古老文明的核心价值形成,一定会突出体现在物质和精神两个方面。”纵观中国历史变更冲突时期,对于前朝的建筑宫室往往损毁为主。《史记·项羽本纪》中记载:“(项羽)遂屠咸阳,烧其宫室……”,“烧秦宫室,火三月不灭”。

历史上唯一没有损毁的就是紫禁城,不仅清朝以明朝宫殿为基础,民国也留存了清代故宫,今人能够得见这个崇伟的紫禁城建筑群实是庆幸。因而最广域地代表物质与精神的合一必然是建筑,而且是建筑聚落。因此,对于传统留存的经典样态直接拆除的行为是“非良”和“暴力”的,智慧的做法是创造性地设计转化。

著名建筑学家、中国科学院和中国工程院两院院士吴良镛先生说:“每一个民族的文化复兴,都是从总结自己的遗产开始的。”而不总结还要拆除遗产记忆,然后另起一种“他者”样式,又如何复兴文化,以及复兴文化来带动民族精神及国家力量的雄起。

中国的建筑遗产积聚了传统中国主流的儒家智慧以及道家思想的补充,儒家以礼为原型,将礼与凡俗生活“互渗”,互渗实现同一的集体表象行为,最后行为汇集为生活的“礼俗”节庆。仪式除了以行为进行表达,更多的是借助“物质图语”来共同促成社会集体意义的加强。

列 维· 布 留 尔(Lucien Lvy-Bruhl,1857 ─ 1939)曾这样解读行为与个体思维的互渗关系:“仪式和舞蹈的目的,是要通过神经兴奋和动作的忘形失神,来复活并维持这样一种与实质的联系,在这种联系中汇合了实在的个体、在个体中体现出的祖先、作为该个体的图腾的植物或动物物种。”[4]

儒家强调的“礼乐”教化,是其“礼仪”行为和“音乐”辅助。这礼乐又在物质中被转化为物质——建筑形态、建筑装饰、建筑结构,或者说转化为建筑物质的样态,使人们彻头彻尾在形态的关照下而扩散“共享”礼仪之序,摒除“性之恶”。

人人都愿意追求不尽的享乐,而这时则需要规范。礼就是要规范人的各种层级活动中的外在的准则,通过持续性引导儒家“八目”,从人生的必备修养开始,有选择地获取多重理想,或“平天下”,或“德高为师”,或“家族荣耀”。

尽管在以实用功能为生存主体的大传统下,前代人常常限于“荒诞不经”的自然神秘状态,但是以当时的状态所产生的对待万物的态度,才是彰显了人类的纯真。人们披荆斩棘,突破束缚追求生命的畅达,无意中开发了造物的本能,仅从史前人造物的原始目的出发,就是一种大善大美的设计。

“故昔者女娲氏炼五色石以补其阙;断鳌之足以立四极。其后共工氏与颛顼争为帝,怒而触不周之山,折天柱,绝地维,故天倾西北,日月辰星就焉;地不满东南,故百川水潦归焉。”

记载于《列子·汤问》的女娲神话,内中3个故事有2个描述人类母神的功绩,没有任何矫情的个人私欲,纯粹为了人的生存。这个伟大的故事,也许集合了史前的多种猜测。不过,极具风险精神的女娲形象,反映了传统中国设计思维之“良善”,神话中对触不周山的共工表现出“除暴”之意。

相类似意象的中国神话在各种文献中有记载,除此之外是那些承载思想的物质叙事,在各个历史时期发生着潜移默化。这些物质叙事是今天人们自豪的文明样态,如新旧石器时的彩陶文化、商周时期的青铜器文化、秦汉的画像砖和瓦当、魏晋的书法文化、大唐的石刻砖雕、两宋的绘画和陶瓷、明朝的家具和园林,满清的建筑彩绘等。

历代文化艺术的呈现,都是以物质化直接产生印象。特别是建筑中的表达,他们不是直接作用于建筑,就是潜意识在影响建筑。

可以说,建筑作为设计的基础,承载着其他设计样态的再现。如秦红岭所言,“作为一种审美对象的建筑”,之所以摆脱了单纯“遮蔽物”的物质外壳上升为艺术的高度,有一个重要因素便是,它以其特有的“无声的语言”,通过象征性的符号、造型和装饰来表达某种意义,这是体现建筑审美价值和精神价值的重要手段[5]。

而隐喻在建筑价值之后的,是儒道思想在建筑内外的表现。儒家建筑更多映射伦理,其色彩、造型、结构都是服务伦理的。而建筑内外的景观(园林),则体现了神话思维的自由意象,两者之间,建筑结构与建筑景观有效和谐,儒道思想维系凡俗生活的良知正义。

“传统中国持续承载数千年,以历史的眼光看待其思维衍传,在于其给予普众的人生理想,‘四书五经六艺’中格物致知、周赡政治与心性,既可上登庙堂为国为民成就社稷,亦可退隐桃园解甲归田惠礼四邻。”[6]

这庙堂社稷正如儒家理想,解甲归田也满足了道家在中国文人追求中的最后心性自由。儒道之间,潜藏着中国人的人生理想——“治天下”和“山水之乐”。

四、“文化” (设计)实践中的良善机制

理论的叙述最终还是需要通过实践产生“物力”互渗,借助一种原型形态的设计改造,加强物质载体的良善视觉创造。

本文以建筑原型表达咖啡馆中的文化原型应用,设计案例——上海理工大学分析测试中心(新光电大楼)咖啡书屋,位于上海军工路 516 号,典型的 20世纪美国折衷主义建筑风格,曾经是美国庚子赔款在中国的教育转化,历史变迁后校园留下了独特的形态象征。

对于这种环境的设计持有“包容之心”尤为重要,任何一种文化都是一种历史记忆,不能因为是殖民历史或教育入侵的建筑,就在改造中抹平印迹,拆除旧态。这是民族的狭隘思想,正确对待和实施更新创造,反而能够成为视觉中的记忆警示。

在现有建筑原型的基础上的更新,就是设计的良善思维。“设计拥有创造新生活的动力机制,一切‘秩序的和非秩序的’的关系,都会在设计物化中得以成为创造新生活的载体,这些载体扩展为物后的各种表达,暴力的、色情的,和美的、功能的,都经由使用者的使用而传达至内心,使人产生臆想控制和管理人思维世界的‘自我认同’。”[7]

咖啡书屋的设计,首先是在分析原有建筑原型形态的基础之上。其建筑为哥特式样态与罗马式样态的折衷,多数建筑整体为二层砖混结构房屋,建筑平面强调宗教建筑的教化作用。立面上一般装饰有简化的哥特式十字花窗、尖券窗,窗洞由细柱分成竖向长窗,绝对的宗教形态被弱化的意象取代,高尖的拱券被圆弧几个高低错落形态的连续排列增强了垂直感,入口厚墙线脚、扁平拱,以及室内装饰体现出罗马式风格(见图1)。

图 1 咖啡书屋总设计剖面图①

1.布局中的韵律视觉

以原型产生视觉定位有助于提供准确的视觉结构,设计由上下两层营造,围绕拱券组构形态,立体图呈现室内空间的“新陈代谢”。

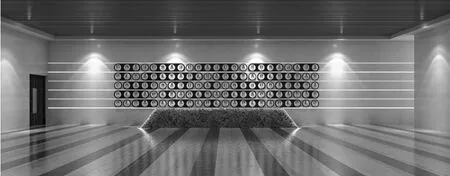

(1)建筑内部一层大厅创新人才墙导引出的创新精神,同质材料制造共生序列平铺,由绿色植物托起 5列23个圆形单元,寓意人才与创新为时代生命源头。单元内UV非纸质媒介灯箱表彰创新人才的科技发明,以个人对社会与学校的贡献,构成时代的榜样力量(见图2)。

图 2 一层接待厅生态共生①

(2)折衷形态的新陈代谢,将扭转的单元拱券拉长为线形联系各个功能面。左边自楼梯踏板扶手开始延伸到二层折曲后,成为二层与中庭之间的条形公共吧台。继续延右侧墙面延伸地层,经再次折曲后在沿墙座位形成水平式的长吧台。相对二层的公共吧台而言是加强独立性,同样的原木塑形的板材制造上下连续的空间东线,彰显一种扭曲与拉伸的比较张力;中岛式的底层咖啡操作台立面以鲜活的绿色植物构成,与人才墙的绿色植物互为映衬(见图3)。

图 3 吧台生态共生①

2.立面仪式感视觉造型

内部空间的立面仪式主要集中在东西两面,造型元素为拱券单元。西面,将拱券单元连续3个单元组合为比例秩序,打破严格意义的绝对对称,只在形态上进行上下高度的比例排列。

组合后的单元自底层贯通整个空间高度,并将卡座座位靠背与墙面造型单元相连,产生宏伟庄严之仪。西面直接提取建筑圆形拱券组合为双层高度的书架,拱券形态只出现在二楼,在连续的拱券之下培养阅读的愉悦。这些拱券如列队般制造出仪式感,虽然为罗马式的折衷,但是也同样孕育着“文质彬彬”(见图4)。

图 4 立面雅座仪式①

3.对人行为的规范导引

空间中除了立面造型的视觉外,家具作为人身体的承托,同样起到对人行为的规范导引作用。“家具使人类在建筑室内空间和环境中,再一次创造文明空间。这种文明空间的创造,是人类改变生存姿势和生活方式的一种设计创造与技术创造的行为。人类不能直接利用建筑室内空间,他需要通过家具把建筑室内空间转变为家。”[9]

因此,内部生活及工作等各个功能空间的形成是由家具建立的。一楼西面的家具主题在于秩序化的规则导引,对称双数组合中的平等正义视觉,在相对宽敞空旷带有中庭式的一层空间中,高调施以展示性格的家具,能够最大化培养人性的高贵(见图5)。东面,则为自由组合家具,满足学生群体的各种阅读行为和小型聚会,接轨图书馆书桌模式。二层家具采用全麻质有机形圈椅,以材质和家具的形态,激发人们感思人与自然的共生。柔和的形态恰如成熟落蒂之果实,隐喻群体共同情感经验的象征表达,成为以家具形态与材质作为“公共符号”的空间伦理传播(见图6)。正如中国宋明理学贯穿宋代家具发展的始末,“这个过程实质是将自主意识形态负载于伦理道德框架之内,而要获得大众认可,需要将这种价值观推向一个形式化的物质载体之中”[9]。

图 5 家具与空间设施共生①

图 6 二层阅读区原生态织物家具①

五、设计作为“公共伦理符号”的传播价值

设计在传播着伦理文化,正如阿诺德·豪泽尔(Arnold Hauser,1892 ─ 1978)所言:“当艺术反映人的理想和规范的时候,当它创造新的习惯、道德和思想方式的时候,它对社会也就构成了规范和榜样。”[10]

传统中国的思想精华在于人格精神与品味的养成,构成“人人皆可为尧舜”的视觉规则,从而在各个文本词句中找到原型思维。因此,“建筑师应当具有更多的社会责任,通过作品向所有‘受众’负责”[11]。

范仲淹在《岳阳楼记》中,以登楼抒发“先天下之忧而忧”的济世情怀,以及对“治天下”所必备的时刻以国事为己任的自觉意识。

刘禹锡在《陋室铭》中,“可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”,构建民族心性品味的德馨。

周敦颐在《爱莲说》中,谓“莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直”,以莲寓意人品的高洁、坚贞与清廉之正气。

何晏在《景福殿赋》中,谓“尔乃丰层覆之耽耽,建高基之堂堂。罗疏柱之汩越,肃坻鄂之锵锵。飞檐翼以轩翥,反宇䡾以高骧。流羽毛之威蕤,垂环玭之琳琅。参旗九旒,从风飘扬”。华美建筑与国家庙堂的华夏文明交互印证。

在当代数字媒介传播带动的全球化信息效应中,人们面对的是社会经济化进程中的急躁与焦虑,如何激活传统造物中的伦理教化,使其在网络化生存中产生强大的震撼立场,应对网红所带来的流俗放纵,导引设计视觉形态传播伦理的精神风貌,以设计实践中的传统样态复归和现实施行择定伦理价值。

这种造物设计中导入伦理思想的方法,秉承了传统社会儒家造物隐喻式的伦理教化,必然在当代成为抗衡西语文化霸权的有效利器,成为重铸当代中国“仁治、大德”思想的核心,以设计辅佐社会主义核心价值观的发扬。

注释

① 图1至图6来源:于凯文、刘显文设计的“2016年亚洲设计学年奖(环境设计学年奖)”入围作品。参见:支点艺术工作室.上理光电大楼-分析测试中心咖啡书屋设计方案竞赛颁奖典礼[EB/OL].(2016-09-07)[2017-06-03].http://www.liuxingshe.com/ qt/1282079.html.

[1] 熊承霞,杨涛.传统设计形态中的良善表征与道德意义[J].设计艺术研究,2015(2):13-19.

[2]司 马迁.《史记 》卷八•高祖本纪第八[EB/OL].(上载日期不详)[2017-06-03].http://guoxue.lishichunqiu.com/shibu/shiji/1076.html.

[3]熊承霞,秦铭.大传统视野下传统营造共生的当代反思[J].创意与设计,2016(3):64-69.

[4]列维•布留尔.原始思维[M].丁由,译.北京:商务印书馆,1985:85.

[5]秦红岭.论建筑伦理的基本原则[J].伦理学研究,2015(6):92-96.

[6]熊承霞.传统营造叙事伦理之活化与新生研究[J].中华文化论坛,2016(6):108-113.

[7]熊承霞.“寻根”视野的传统造物设计价值研究[J].创意与设计,2015(6):72-76.

[8]林洪潘.试论中国室内空间的家具配置[J].赤峰学院学报:自然科学版,2010(12):136-138.

[9]张政,张乘风.试析程朱理学对宋代坐具设计的影响[J].艺苑,2015(5):73-76.

[10]阿诺德•豪泽尔.艺术社会学[M].居延安,译.上海:学林出版社,1987:62.

[11]李晓峰.建筑作为媒介的意义[J].时代建筑,2014(6):61-62.

(责任编辑 孙玉萍)

Cultural Prototype as the Value Extension of Design Symbols

The visual transformation of Confucianism and Taoism is the cornerstone of the immortal civilization of China.In contemporary design practice, if we abandon the inheritance of cultural heritage but absorb the proliferated semantics designed by "others", it is just a culture combination of symbols of others.If we positively inherit the cultural civilization and interpret the cultural prototypes, it is a reproduction of intelligent conscience.Thus through this paper, it extracts the value of cultural prototype symbols, interprets the Confucianism embodied in cultural prototypes, creates modern expression methods for traditional culture exhibition, and probes into possibilities of design to function as a public media.

design ethics;kindness;material narrative;traditional building;communication

J0

A

10.3963/j.issn.2095-0705.2017.03.014(0075-07)

2017-06-07

2016年度国家自然科学基金项目(5160081221);上海理工大学“精品本科”系列研究项目专项资助。

熊承霞,武汉理工大学艺术与设计学院博士研究生,上海理工大学出版印刷与艺术设计学院副教授;方智果,上海理工大学出版印刷与艺术设计学院讲师;章丹音,上海理工大学出版印刷与艺术设计学院讲师。