天桥纪实(一)

吴昆

我记忆中的乐园

如今,我已八旬有余,体力渐衰,记忆也不如以前,但是对于童年时代的生活,却历历在目,记忆犹新……

姥姥家住在先农坛坛根,我自幼随妈妈在姥姥家生活多年。妈妈是姥姥的大管家,她的话比姥姥的话都管用,三个舅舅都听她的。

三个舅舅一人一辆胶皮轱辘大马车,时常从前门老火车站装上大盐包,伴随着吆喝声,顺着棋盘街一路北上。我坐在大盐包上,又吃又喝,欣赏着街景。出了德胜门关厢,路两旁长满了大片大片的庄稼,好像一望无际的绿色海洋。

那时,日本鬼子已经侵占了北京城。在天桥西市场建立了日本兵营,在珠市口南边建立了南城日本宪兵队,在先农坛二道坛门还建立了日本细菌培养所,整个天桥地区成了小日本的天下。日本鬼子三五成群地端着上了刺刀的三八大盖枪,在街上横行霸道,一见小孩就“八格牙路”。我还以为是见面打招呼问好呢,所以他“八格牙路”,我也“八格牙路”。后来才知道这是骂人的话,所以一见日本鬼子我先骂“八格牙路”。

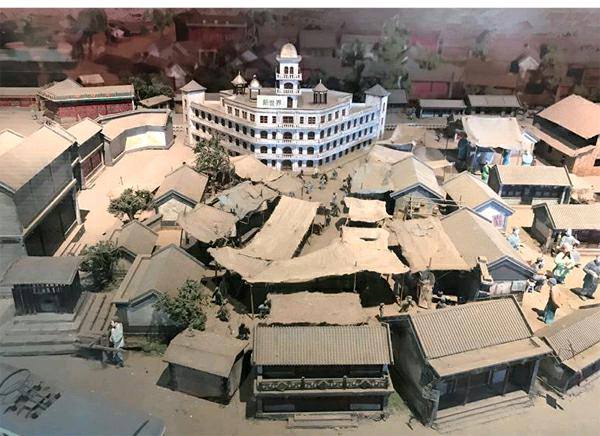

那时,小男孩什么都不怕。南起永定门门脸儿,北起前门楼子,东到金鱼池,西到虎坊桥,都留下了我童年的足迹。特别是天桥最热闹的中心市场,哪儿锣鼓一敲,我就跑去看热闹,时而钻进唱莲花落的小戏棚子听蹭戏,时而钻进唱大鼓的布棚子,一会儿挤进听相声的人堆里,一会儿又来到宝三的摔跤场……

1939年4月,我5岁那年,听说日本宪兵队的大佐被人杀了。就见小日本哭丧着脸满大街的“拿麻子”,想必是一个麻脸人把大佐给杀了。日本宪兵队里昼夜把人打得鬼哭狼嚎地惨叫,天天往外抬死人。又过了两年,听说打太行山的小日本战事吃紧,一个日本的总司令让八路军的炮弹给炸死了。天桥地区的小日本也吃紧,街上巡逻的日本兵一拨儿接着一拨儿。天桥上许多卖艺的艺人都不见了,街上冷冷清清的……

北京解放以后,我参加了工作。刚开始工作难免有些繁忙,有时连着两三天都不合眼。有一天白天休息时梦见自己童年时代听蹭戏的情景,把我笑醒了。

黄金有价 知音难寻

说来也巧,正在我沉迷于天桥的乐趣时,我所在的办公室,调来一位土生土长的老天桥人。他家世代住在天桥的公平中胡同,对天桥了如指掌,所以我得空儿便请他喝酒。只要一提起天桥,他就滔滔不绝,满足了我想了解天桥的心愿。

十年浩劫中,我被下放到永外的团河农场。每逢节假日,途经天桥,我便到先农坛坛根姥姥家的住地,稍停片刻。时过境迁,这里早已物是人非了,只能满足我怀旧的心情罢了。十年浩劫进入残灯末庙时,我返回工作岗位,重操旧业,挽回失去了的十年光阴。人不歇脚,马不停蹄,我又开始了繁忙的工作。这时,机关调来一位新政委,成为我的顶头上司。无巧不成书,这位老政委,从一解放就在天桥地区工作,人称“天桥的活地图”。经过多年的交往,他和我成了亲密的战友。在交谈中,他发现我对天桥很感兴趣,便时断时续地和我聊起天桥的恶霸、天桥的八大怪、天桥的艺人、天桥的小吃,等等。

原来的纺织厂

斗转星移,岁月如流。一晃八九年过去了,老政委离休了。临离休前,他郑重其事地说:“你是天桥长大的,别忘了天桥,我积累了一些资料,送给你。希望你整理成文,就算临别纪念吧!”

这些资料并非一人积累,是多年多人的手写笔记。从字迹分析,有些是专门记载天桥恶霸的资料,有些是专门搜集天桥八大怪和著名艺人、著名武将的资料,还有一些是记载天桥小吃、天桥的估衣行……资料凌乱无序,有的字迹豪放大草,有的是娟秀小字,要整理成文,需下很大功夫,于是我顺手包装好存放起来,一放就是20多年。

2016年年初,我开始整理杂物。在沉睡于废旧物中的故纸堆里,突然又见老政委送给我的资料,耳边响起老政委的话音。感到不能辜负老政委的重托,不论能否成文,也要满足老政委的心愿。因此,我试动拙笔,堆砌了《天桥纪实》。(未完待續)

(编辑·刘颖)

514984730@qq.com