甘薯茎线虫主要侵入途径分析

徐振 孙厚俊 杨冬静

摘要[目的]明确甘薯茎线虫造成甘薯严重减产的机制。[方法]通过室内及田间试验分析了茎线虫侵入甘薯的主要途径。[结果]苗期茎线虫主要从薯苗基部伤口侵入。在地下部无伤口条件下,薯苗1 g组织内茎线虫数量仅为9.2头,显著低于对照处理的165.2头。薯块表皮对抵御茎线虫侵入具有重要作用,且不同品种薯块表皮对茎线虫的侵入抗性水平不同。田间试验结果表明,压茎处理组薯拐及薯块病情指数均显著低于埋茎处理组。与传统的埋茎处理组相比,通过压茎法种植的薯苗由于地下部没有伤口存在,平均10株薯苗产量增加56.1%,结薯数增加115.8%。[结论]封闭薯苗基部伤口是防治茎线虫病的关键。

关键词 甘薯茎线虫;侵入途径;产量

中图分类号 S435.315 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2017)02-0164-03

Abstract[Objective] The aim was illustrate the mechanisms underlying the severely yield reduction of sweetpotato caused by potato rot nematodes (PRNs).[Method] Greenhouse and field exprements were carried out to explore the main invasion route of PRNs.[Result]During seedling stage, PRNs enter seedlings mainly through the wounds at the base of underground stems. In average, there were only 9.2 PRNs in 1g tissue of seedlings without wounds on underground stems, which is significantly lower than control treatment(165.2 PRNs). Storage root cuticle play important role in preventing PRNs invasion, with the resistant level changing as cultivars. Field exprement results showed that the disease incidences both of underground stem and storage root were significantly lower in pressing stem treatment than that in burying stem treatment. Compare to burying stem treatment, the yield of ten plants in pressing stem treatment was increased by 56.1%, and the number of storage root was increased by 115.8%.[Conclusion] Sealing off the wounds on the underground stem would be the key of PRNs control.

Key words Potato rot nematode;Invasion route;Yield

甘薯茎线虫病是我国北方薯区较严重的病害之一。国家甘薯产业技术体系2010年对甘薯病虫害普查报告显示,甘薯茎线虫病在河北、河南、安徽和山东省都是危害甘薯最严重的病害,发病面积达133.2万hm2。甘薯茎线虫病的病原为马铃薯腐烂茎线虫(Ditylenchus destructor Thorne),又称甘薯茎线虫,属垫刃目茎线虫属[1]。该线虫普通发生可导致甘薯减产20%~50%,严重年份甚至绝收[2]。甘薯茎线虫为迁移性内寄生线虫,其寄主非常广泛,包括多种重要农作物和杂草[3],同时具有食真菌性[4],所以采用传统的作物轮作方法很难防治。采用化学农药防治,除不可避免的残留和抗药性问题外,由于茎线虫的生活习性,很少有药剂能够达到理想的防治效果。开展甘薯茎线虫病的组织病理学研究,对提出有效的防治方法具有重要意义。

目前,国际上已有大量关于甘薯茎线虫在不同作物上危害特点的研究报道,如花生[5-8]、马铃薯[9-10]、大蒜等[11],以及对真菌的取食行为研究[12]。在我国,甘薯茎线虫主要为害甘薯,笔者前期研究结果表明,甘薯茎线虫造成甘薯减产与寄主龄期及田间茎线虫种群基数具有直接关系。且大量田间调查结果表明,薯苗地下茎部分的病情指数通常高于薯块、须根等其他地下部,说明薯苗基部的切口很可能是茎线虫侵入甘薯最主要的侵入位点[13]。漆永红等[14]研究表明,在甘薯移栽28 d时,茎线虫主要集中在薯苗地下茎下部3 cm范围内,70 d时已扩散至地上茎部分,移栽后84 d即可在新结薯块上分离到茎线虫,但未发现茎线虫侵入甘薯须根。林茂松等[15]对薯块形态结构与茎线虫抗性的关系进行研究,发现茎线虫可直接从感病品种薯块表皮侵入,后主要集中在薯块表皮层为害,而抗性品种由于具有更厚的木栓层细胞(4~5层),可有效防止茎线虫从薯块表皮直接侵入。由此可见,甘薯茎线虫既可从薯苗移栽時的伤口侵入,也可从甘薯地下部表皮直接侵入。然而在田间,哪种侵入途径是茎线虫进入甘薯的主要途径,对甘薯产量的影响最大尚不明确。鉴于此,笔者通过室内及田间试验研究了苗期及结薯期茎线虫侵入甘薯的主要途径及其对甘薯产量的影响,旨在为甘薯茎线虫病的防治提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

甘薯品种栗子香、徐18、徐781均来自江苏徐州甘薯研究中心。甘薯茎线虫为徐州当地品系。在甘薯田内采集发病薯块,带回实验室后用浅盘法分离收集茎线虫,经鉴定后采用打孔法接种于健康栗子香薯块上培养,备用。

1.2 方法

1.2.1 苗期侵入途径分析。

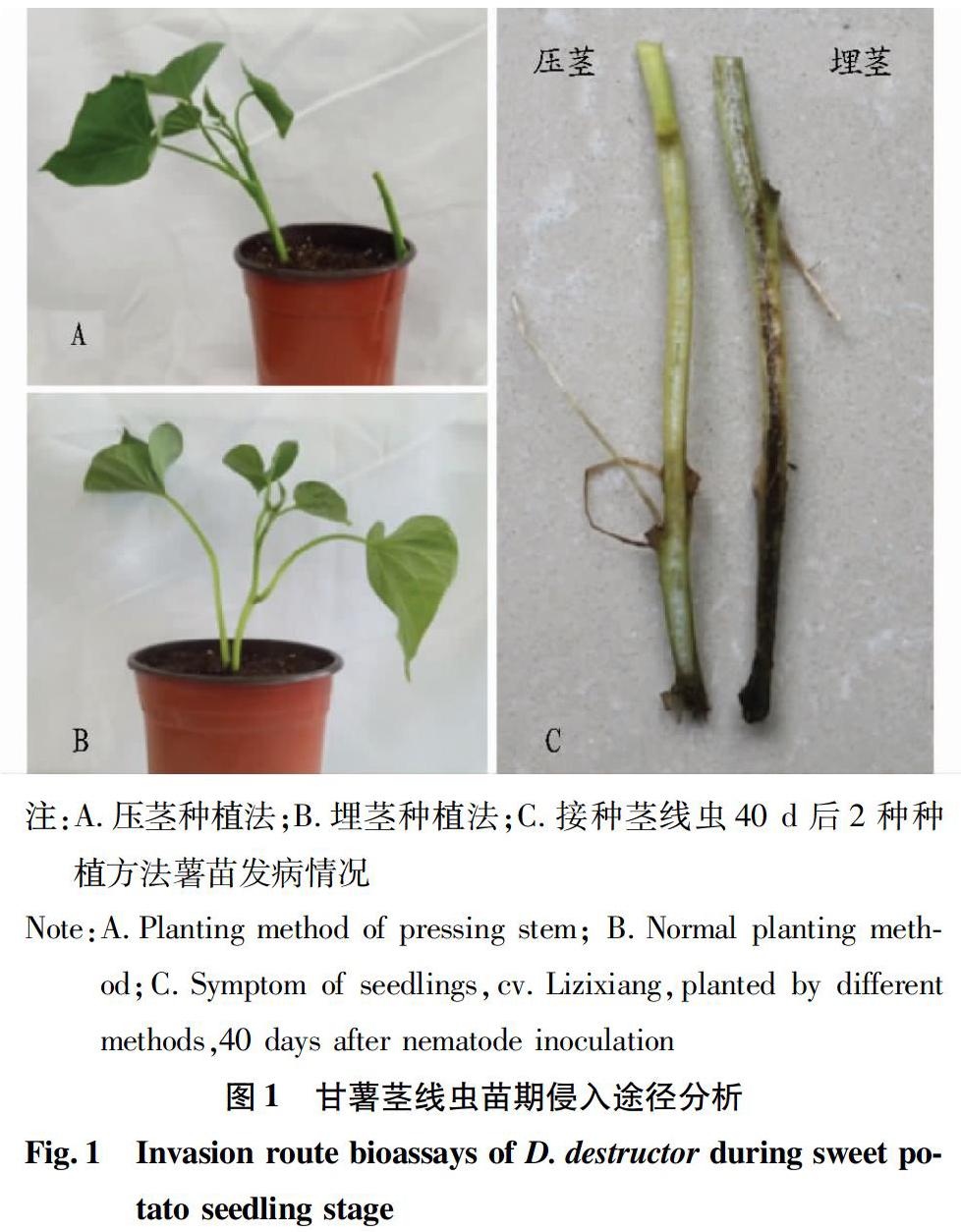

分别采用压茎法和埋茎法将栗子香薯苗单独种植于盛有1 kg消毒土壤的直径15 cm的塑料花盆中。压茎法是将薯苗弯曲成“V”形,中间部分埋于土中,薯苗基部切口置于土外的种植方法;埋茎法是传统的将剪下的薯苗基部直接埋入土中的种植方法。采用根部滴加法,向每盆薯苗接入200头茎线虫,2种种植方法的处理各设3次重复,每个重复10株薯苗。接种了茎线虫的薯苗在室温下培养40 d后,从土中挖出薯苗,用清水冲洗干净,用解剖剪将地下茎纵向剖开,测量受害部宽度,根据受害部所占比例对病害进行分级,计算病情指数。具体分级标准:0级,全株不发病;1级,开始发病,尚不明显;2级,受害部达全株1/3;3级,受害部达全株1/2;4级,受害部达全株2/3;5级,全株发病。

病情指数=(各级感病苗数×相应级数)调查苗总数×5×100

将薯苗地下茎发病组织全部剪下,称重。用浅盘法分离发病组织中的茎线虫,将线虫液离心浓缩,统一定容至2 mL,混匀后吸取50 μL线虫液在显微镜下计数,计算1 g组织中茎线虫数量[13]。

1.2.2 块根侵入途径分析。

挑选表皮完好的栗子香、徐18及徐781薯块,清洗干净后表面喷施75%乙醇消毒,将薯块在35 ℃、85%~90%湿度条件下高温愈合24 h,消除薯块表面的细微伤口,备用。分别采用打孔法和表皮接种法向待测栗子香薯块接种150头茎线虫。打孔法参照谢逸萍等[16]的方法实施。表皮接种参照Zhang等[3]的方法,将200 μL消毒的线虫悬浮液滴加到创可贴的止血棉上,将创可贴贴于薯块表面,用保鲜膜保湿,在25 ℃、湿度80%条件下暗培养40 d,调查薯块发病情况及薯块重量损失百分比。2种接种方法处理各设3次重复,每个重复5块薯块。采用表皮接种法向栗子香、徐18、徐781薯块表面接种茎线虫300头,在25 ℃、湿度80%条件下暗培养80 d,调查不同品种的发病情况,评价各甘薯品种的抗侵入性。参试甘薯品种各设3次重复,每个重复5块薯块。薯块发病情况分级标准及病情指数计算方法参照徐振等[13]的方法进行。

1.2.3 侵入途径与产量关系试验。

田间修建6个2 m×4 m的水泥池,每池起6垄,每垄栽种10株薯苗。分别采用压茎法和埋茎法在各水泥池中种植健康栗子香薯苗各3行。1~3号水泥池为不接种茎线虫对照,4~6号水泥池采用根部滴加法向每株薯苗接种茎线虫200头。每处理设3次重复,每个重复3行(30株)薯苗。收获时,调查各处理薯块、薯拐病情指数、结薯数及产量。

1.2.4 统计分析。

茎线虫数量通过log(x+1)转化后进行单因素方差分析,比较各处理间差异显著性。薯拐和薯块的病情指数通过(x+1)转化后进行单因素方差分析,比较处理间差异显著性。

2 结果与分析

2.1 苗期侵入途径分析

甘薯埋茎种植方法,即将薯苗弯曲成“V”形埋入土中,能够有效避免薯苗地下部伤口的存在,保证茎线虫只能从薯苗表皮直接侵入。为明确薯苗基部切口是茎线虫侵入甘薯的主要途径,比较了压茎法与埋茎法处理间薯苗发病程度的差异。结果表明,在接种茎线虫40 d后,采用传统的埋茎法种植的薯苗茎线虫病发病率达100%,平均病情指数为95.7;而采用压茎法种植的薯苗茎线虫病发病程度明显减轻,薯苗发病率仅为73.3%,病情指数降至56.7,均显著低于埋茎法处理的薯苗(图1)。此外,压茎法种植的薯苗1 g组织中茎线虫数量平均为9.2头,显著低于埋茎法处理的165.2头。上述结果表明,甘薯茎线虫主要从薯苗基部的伤口侵入,当薯苗地下部不存在伤口时,茎线虫的侵入量则显著降低。

2.2 块根侵入途径分析

利用创可贴将茎线虫接种于薯块表皮,能准确地控制茎线虫的侵入位点及接种剂量,是有效的甘薯块根抗侵入性评价方法。由图2可知,当200头茎线虫被以传统的打孔法接种到栗子香薯块时,经过40 d室温培养,薯块发病等级均达到最高的4级,呈现典型的糠心症状,薯块平均重量损失率为35.3%;而在相同的茎线虫接种剂量情况下,表皮接种处理的薯块发病等级主要集中在1~2级,平均病情指数仅为28.3,薯块平均重量损失率仅为8.7%,显著低于打孔接种法处理薯块。上述结果表明,茎线虫虽然可以通过薯块表皮直接侵入,但侵入成功率显著降低。茎线虫从表皮侵入后,也仅在薯块表皮层积累为害,很难扩展到薯块髓部,这与林茂松等[15]的研究结果一致。

采用表皮接种法,茎线虫接种剂量增加到300头,对甘薯品种栗子香、徐18、徐781的抗侵入性进行比较。结果表明,在接种茎线虫80 d后,高感品种栗子香发病最严重,茎线虫已扩散至薯块髓部;高抗茎线虫病品种徐781发病最轻,仅在表皮层内有少许发病组织或完全不发病;徐18抗性中等,但发病组织仍仅局限于薯块表皮层(图3)。目前通用的甘薯茎线虫病抗性鉴定方法包括田间自然诱发法和打孔接种法,其对栗子香和徐781的抗性鉴定结果均与该研究采用的表皮接种法一致。自然诱发法和打孔接种法的鉴定结果均显示徐18为茎线虫病感病品种,而表皮接种研究结果表明徐18 为抗性品种,说明薯块表皮的完整性是甘薯茎线虫病抗性的重要组成部分。

2.3 侵入途径与产量的关系分析

通过田间采用不同的种植方法分析伤口侵入和表皮侵入对甘薯产量造成的影响。由表1可知,在种植初期接种200头茎线虫,到收获时,2种处理薯苗薯拐的病情指数均高于相应处理薯块。压茎法处理薯拐和薯块的平均病情指数分别为63.800和14.800,均显著低于埋茎法处理的80.800和33.300。2种处理的产量体现相同的统计关系,压茎法处理甘薯产量为0.128 kg/株,显著高于埋茎处理组,但都低于未接线虫的对照组。结薯数的统计结果表明,压茎法接茎线虫处理组的结薯数与对照组间无显著差异,但显著高于埋茎接茎线虫处理组。上述结果表明,接种茎线虫后,薯拐病情指數显著高于薯块,说明地下茎是茎线虫为害甘薯的首要目标,且地下茎伤口的存在是茎线虫侵入甘薯的主要途径。同样接种200头茎线虫的情况下,采用压茎法种植甘薯,消除薯苗地下茎部分的伤口,可使甘薯产量提高56.1%,但仍显著低于不接茎线虫的对照组。埋茎法处理组产量和结薯数均显著低于其他3个处理组,说明茎线虫首先在甘薯茎部为害,影响甘薯的结薯数及膨大程度从而导致甘薯产量下降。