陆帕与史铁生的时间对流

驳静

“我可能试图找一个全人类共有的情绪,比如说孤独,酗酒问题,生存恐惧的问题,边缘化问题。”

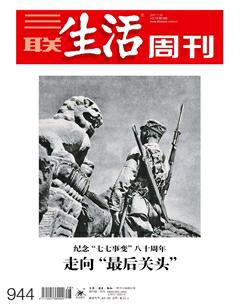

从2014年的《假面·玛丽莲》开始,不会说英语的波兰导演陆帕(Krystian Lupa)逐渐成为一个被中国戏剧观众熟悉的名字。随后,又有了《伐木》和《英雄广场》,他带来的每一部戏,都受到热烈讨论。今年的林兆华戏剧邀请展,陆帕又有新戏。不过,特殊之处在于,这回他选择了一个中国作家史铁生的文本,在天津大剧院进行了最终定名为《酗酒者莫非》的排演。

史铁生的原作《关于一部以电影作舞台背景的戏剧之设想》,是他生前唯一一次戏剧尝试,主角是一位酗酒者,名字就是个A,而不是后来陆帕版本中的莫非。史铁生在他的剧本结尾写道:我相信,这东西不大可能实际排演和拍摄,所以他最好甘于寂寞在小说里。难于排演和拍摄的直接原因,可能是资金以及一些技术性问题。但难于排演和拍摄的根本原因在于:这样的戏剧很可能是上帝的一项娱乐,而我们作为上帝之娱乐的一部分,不大可能再现上帝之娱乐的全部。上帝喜欢复杂,而且不容忍结束,正如我们玩起电子游戏来会上瘾。

这个“不大可能实际排演和拍摄”的文本,最早林兆华想过要排。天津大剧院总经理钱程把这部作品推荐给陆帕后,后者“相见恨晚”。实际上,陆帕显然对史铁生这个人更感兴趣,谈到剧本,他说:“剧本本身是好的,但史铁生并没有把所有的东西都想好。”剧本里,只有酗酒者A是一个具体可触的人物,“排戏的时候就要把那些想象中的人物具体化”。所以陆帕把史铁生的剧本当作一个初稿,慢慢补充,排的时候,就加一点这个,加一点那个,影像比重也往下调整。

但此前,波兰语世界对史铁生一无所知,所以陆帕找人翻译了他的《合欢树》和《宿命》,当然,还有最著名的《我与地坛》。陆帕好几次使用了“谜”这个字来形容在陌生的中国,排一出陌生的中国作家所写的戏的经历。比如,演员选择就是件挺难的事。实际上主角定为王学兵之前,还有两任人选,最开始是濮存昕,之后又定了何冰,这两位都由林兆华推荐给他,其中何冰还作为该剧主创参加了林兆华戏剧邀请展发布会。

陆帕说他不知道钱程是通过什么方式找来的演员,他自己对中国演员非常陌生,“只能看、听,然后决定是否接受”。有一天他们带来了王学兵,陆帕以前当然没听说过他,在那之前,他看了一部王学兵演的电影,“觉得很有特点,值得见面,聊一聊”。

排戏过程中,陆帕发现王学兵想象力很丰富,很天才,有很强的个性。他在舞台上有自主创造力,而不是那种只听导演摆布的演员。“他很擅于倾听,我把自己的想法讲完了,他会挑战这种想法,因为他听得非常投入,自己在理解这个角色,会做自己的加工。”

最终效果也的确让许多人惊喜,这种惊喜不只来自中国演员在舞台上展现出来的沉静一面,人们还有一种模糊的感知,如剧作家李静所说:“中国人在舞台上终于有了飓风般沉默的精神性的面容。”

关于这个剧,演出前后讨论热点中的另一部分,不可避免地集中在陆帕对史铁生的改编上。一个西方导演对中文文本如何处理?处理得怎么样?批评的意见是,他们不认为“将史铁生的个人经历和形象融入戏剧主角莫非身上”是件合适的事。还有人觉得,陆帕作为西方导演,仅以几个月时间去理解史铁生,并不足够。

在演出之前,我们跟陆帕有过一个半小时的采访。等演出结束,再回过头去看这次采访,会发现,这几个许多人关心的问题,在戏完全成形之前,导演就已经想得很清楚。

专访陆帕:戏剧的对照是生活而非文学

三联生活周刊:塑造酗酒者这一舞台形象,需要创作原型吗?

陆帕:这是个非常个人化的作品,即便不是自传,主人公莫非和史铁生本人的生活也是融合在一起的。我们当然并不确定,史铁生本人生前是否真有酗酒经历,据他的妻子说并没有。但这点就没必要纠结了。反正他的体验无论是来自哪里,都有种生活化的深刻。

我自己年轻时跟朋友们在剧院里喝得也比较多,但我没有机会变成真正嗜酒的人,因为我多喝一点就会不舒服,但我的朋友里对酒有依赖的大有人在。所以我知道,比起清醒者,酗酒者会说出更多真相,再加上底层人物设置,他的视野也更宽。史铁生对一位酗酒者心理状态的把握能力值得佩服。我也佩服他的勇气,他通过这样的人物,诉说自己相信的真理。我还特别喜欢剧本中酗酒者的语言逻辑,那是一种被边缘化的、被视作精神病人的语言。

三联生活周刊:酗酒算是种心理疾病,你觉得这是史铁生的身体疾病在作品里的某种投射吗?

陆帕:史铁生的疾病和酗酒者的状态之间,肯定有极大的关联。也正因如此,这部戏的内容才得以充实。因为原作里其實真正的角色只有酗酒者一人,大部分台词都是独白。他一个人走路,一个人畅想。杨花儿,酗酒者的过去,20岁的年轻人,耗子(这是酗酒者的另一个自我),这些角色其实都源自史铁生自己的生活,我希望观众能关注到这些。

三联生活周刊:据说还有一位完全由你创造的角色,一位荷兰女记者,为什么是个荷兰人?

陆帕:这里有个挺有意思的故事。我每次去国外,告诉别人自己来自Poland(波兰),对方都会恍然大悟地说,哦,你是Holland(荷兰)人。波兰、荷兰,人们真的分不清吗?记者代表了我,所以我让她跟我一样,来自一个人们说不清楚究竟是哪儿的国家。这位记者刚刚结束一段恋情,前男友很爱中国,所以分手后,她一个人来中国,碰到莫非,二人之间发生了一些故事。但在观众看来,这可能会有些糊涂和不明确。而且他们两个交流是用英语。

三联生活周刊:为什么要有这样一个角色?

陆帕:我会想,我作為一个外来者,要怎样进入中国的世界,我这个外部者的视角怎么体现。而且,我从前对中国一无所知,我需要对这里的观众诚实,想让他们知道,我是外来者。这位记者的另一项重要功能,是她需要代替我问很多问题。但她和莫非,两个人英语都很差,也就是说,语言也是残疾的,作为工具,也是非常不完美的工具。

三联生活周刊:史铁生的这一戏剧文本,吸引你的地方在哪里?

陆帕:我觉得,如果一个作家创作时没有感受到世界的很多矛盾,他写出的就不会是真正的文学作品。如果史铁生的剧本没有难度、没有意义,我就不会去做。如果是已经完成了的成熟剧本,我也不会去做。我要添加自己的内容,人物和作者之间有矛盾,所以我既要进入作品,更要去感受作家本人,在剧本里添加枝节,让观众明显地感受到写作的过程。

三联生活周刊:是不是相比剧本,史铁生更吸引你?

陆帕:最近几年我最喜欢的,是奥地利作家托马斯·伯恩哈德,他的作品里就有很多矛盾。排一个作品,就必须挑战这个作品,必须跟作家对话。是伯恩哈德教给我这种对话方式。戏剧有这样一个特点,它不是给一个完成的文本加图片,不是给它插画,戏剧要回归真实生活。所以,对我来说,戏剧的对照是生活,一部戏并不是照着文学排,而是要照着生活排。所以每次都要做逆时间的旅行,回到过去,回到文学之前的生活场景。

三联生活周刊:听说你去了三次地坛,我很好奇你在那儿做了什么?

陆帕:在我读的史铁生作品和他的人生经历当中,最让我感动的一幕,就是史铁生写,母亲偷偷跟在他身后,又不想让他知道,但其实两个人又互相知道。这个细节对解读这个剧本最重要。所以在创作的不同阶段,我要去地坛这个地方看看,要感受触摸这个空间。我要去那儿感受冬天和夏天,看它在不同季节下是个什么样儿。我每次去,都幻想找到他写的那处和母亲互相藏身的地方。但那里现在植物很少了,实在没有一处看上去可以藏身。但奇怪的是,他们在天津找到了一个类似的地方。据说,其实拍电影常常遇见这种情况,作者描述的地方,往往并不最适合做取景地。因为作者总会加入自己的想象,那实际是作者头脑里的地方,与那个地理名字重合的地方有出入太正常了。

三联生活周刊:你实地到了地坛,跟读到的有什么不一样吗?

陆帕:现在的地坛已经没有从前的气氛了,那个让史铁生产生艺术感悟的地坛已经不复存在了。所以在戏里面,我用一个废弃的广场代替了它。地坛经历过翻新,可能翻新者的审美比较奇怪,它破坏了史铁生的地坛,就像某种东西被剥夺了,所以我选择了一个最丑陋、最无趣的地点作替代品。这在莫非和记者的对话中也有体现。莫非告诉记者,他原先有个特别好的地儿,他在那儿发现自己的写作使命,反思人生。现在只好去到这个广场。我想象了广场的样子,画了草图,在天津照着这图找,最后竟然在那个发生过爆炸的地方,找到了与草图完全一致的地点。

三联生活周刊:在中国排一个中国作家写的戏,难在哪里?

陆帕:其中一个最难的问题,是钱程和他夫人张青都是梦想家。我自己没有在中国排过戏,天津大剧院也是第一次国际化地制作戏剧,我们双方都没有太多经验。找演员的过程很难,也很漫长。有一两个角色因为一直找不到合适的演员,我最终取消了角色。但最后找到的演员们都很了不起,因为他们充满兴趣和激情。

三联生活周刊:在国外进行艺术创作,会考虑适应本地文化这件事吗?

陆帕:肯定不会是完全本土化的,因为如果是一个外国导演排出来的中国的东西,会十分搞笑。《酗酒者莫非》的中国性,大部分是演员带来的。我可能试图找一个全人类共有的情绪,比如说孤独,酗酒问题,生存恐惧的问题,边缘化问题。这很像戏中记者和莫非之间的角力关系,互相摸索,互相了解。既要划界限,可又找不到基准点,既要寻求共同点,又不断发现不同点。可一切总是模糊,说不清。

三联生活周刊:你仍会对这种跨文化创作感到焦虑吗?

陆帕:在每个国家的体验都不一样。我自己没有偏见,不会勉强他们接受自己的想法,当然,到最后还是导演说了算。一般,我会先了解当地文化和已有的创作条件。其实我现在很大的焦虑,是我现在慢慢变成一个国际导演,我正在跟自己国家的文化产生越来越大的距离。在波兰,因为政治原因,戏剧不能自由发展,我有点伤心。我感觉波兰文化在慢慢下坡,于是我自己不得不出国排戏。