“中国通”崛起:侵华元凶的战前岁月

刘怡

将对中国东北和华北的肢解、蚕食作为排挤政敌以及“革新国政”的铺垫,再以逐步动员起来的国家机器作为进一步入侵中国的基础:日本陆军中“中国通”团体的崛起,正是上世纪30年代整个日本社会为焦虑、愤怒和野心彻底扭曲的缩影。而他们的得势,最终使这台单向度的扩张机器失去了被有效控制的任何可能。

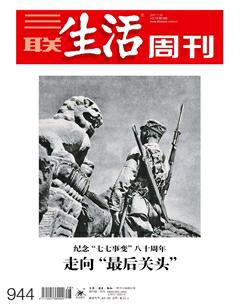

1937年9月初,日军台湾守备队临时集结,准备开赴上海前线参战

对日本首都东京的大部分普通市民来说,昭和十一年(1936)的初春是在一片不确定性中到来的。自日俄战争结束起一直驻留本市的陆军第1师团在不久前被确认将调往满洲,换防和文书移交工作已在进行,大街上不时有披挂整齐的军官乘坐摩托车呼啸而过。冈田启介内阁在1月21日因为众议院最大党政友会的不信任提案而垮台,但在2月20日提前举行的大选中,政友会意外遭遇惨败,不受欢迎的首相还勉勉强强继续赖在永田町的官邸。对前一年刺杀陆军省军务局长永田铁山的凶手相泽三郎中佐的军法会审已经经历了10次开庭,有两位陆军大将和一位海军大将被传唤到庭作证,牵涉的关联人员数量越来越多。2月23日清晨,东京遭遇了1883年以来第一次大雪,连下两天两夜。不止一个人产生了“昭和的变局即将开始”的预感。

2月26日凌晨,步兵第3联队的安藤辉三大尉、野中四郎大尉与步兵第1联队的香田清贞大尉、栗原安秀中尉等10多位青年将校把1483名部下召集到皇宫外西侧三宅坂的第1师团驻地操场,向他们朗读了一份739个字的《蹶起趣意书》,宣称:由于天皇身边存在“破坏国体、未尽肱股之道”的“不义奸臣”,日本如今已经处在了万民涂炭、痛苦呻吟的边缘。为了继承“热血先烈”的“遗志”,捍卫“万世一系的国体”和第1师团舍身殉死的传统,他们将“尊皇讨奸”,剪除元老、重臣、军阀、财阀、政党等“凶徒”,恢复天皇的绝对权力。训话完毕之后,士兵们从值日军官手中夺取了军火库钥匙,带着步枪、机枪等轻兵器和实弹开出营地,开始按计划执行刺杀政府要员、控制首都核心地区、要求陆军领导层响应他们的“报国”之举等任务。

在大藏大臣高桥是清子爵的官邸,中桥基明中尉高呼着“天诛”,向这位资深财界官僚连开三枪,其他人也扑上去用军刀一阵乱砍,81岁的高桥当场身亡。内大臣斋藤实子爵的妻子试图为丈夫挡住子弹,青年军官们将手枪探到她的身下继续射击,打了47发子弹,随后才放心地离开。陆军教育总监渡边锭太郎在自家卧室被机枪打得血肉横飞,随后再用军刀补上几刀。侍从长铃木贯太郎被正面连打三枪,子弹斜擦心脏而过,在医院抢救了好几天才脱离危险。被包围在官邸内的冈田启介首相性命几乎不保,幸亏其妹夫兼秘书松尾传藏主动跑进前院、吸引了对冈田的长相不甚熟悉的叛军的火力,躲在浴室里的首相才幸免于难。在赤坂的山王饭店,叛军挂起“尊皇讨奸”的大旗,建立了指挥部,永田町的政府街区也被隔离包围,一派恐怖气象。

“中国通”团体重要成员,“九一八事变”的始作俑者板垣征四郎

自1877年西南战争以来,日本已经有将近60年未曾发生过规模如此惊人的军事政变。更令人震惊的是陆军高层的即时反应:陆相川岛义之主动配合叛军将《趣意书》送入皇宫,恳请裕仁天皇体谅起事者“为国尽忠的赤诚”,下诏逮捕“元凶逆臣”名单上的要人。侍从武官本庄繁也宣称,政变者的“精神是想到了君国,故未必需要责备”。尽管在枢密院和天皇的压力下,陆军省不得不于27日凌晨发布了全市戒严令,但以川岛义之的名义发布的告示依然言语暧昧地表示:“诸君的行动是出于谋求显示国体之诚意。”戒严部队也始终拒绝与叛军做正面接触。情急之下,担心自己被废黜的裕仁甚至高呼:“备马!朕要亲率近卫师团去平乱!”

直到2月28日,当参谋本部、戒严司令部和第1师团师团长明确表态支持天皇平叛之后,2.4万名戒严部队才开始朝三宅坂、永田町和霞关发进。29日天亮后,日本放送协会(NHK)的街头广播车开始不间断地播送以天皇名义发布的《奉敕命令》和《告下士官兵书》,同时戒严部队的坦克也出现在永田町街头。叛乱部队已经在严寒和疲惫中坚守了81个小时,此时终于不堪重负,开始三五成群地返回驻地。为首的20多名青年将校除去少数陆续自杀外,大多在当天下午被宪兵逮捕。7月5日,香田大尉等17人被军法会议判处死刑。值得玩味的是,判决书中丝毫没有提到他们的谋杀罪行,唯一的罪名是:这些军官未经天皇批准,擅自动用了“皇军”。

被称为“帝都不祥事件”的这起军事政变,与1928年以来日本陆军中的“独断”“下克上”风气、“皇道派”与“统制派”的政治角力,以及对中国东北和华北的侵略政策,具有直接关联。主张“先内后外”、通过肢解和蚕食中国来达成缓解日本经济困境的目的的统制派,经过长达近8年的经营,逐步控制了陆军省和参谋本部的重要职位。而鼓吹激进的“国家改造运动”、试图通过废除政党政治和议会民主制来实现军人独裁的皇道派,由于在竞争中渐渐落到下风,最终不惜通过公开叛乱来达成控制政权的目标。但无论皇道派还是统制派,在继续扩大侵華、达成日本独霸亚洲的目标这一问题上都不存在实质性差异。在“不祥事件”获得平息、军队内部意见趋于统一之后的17个月里,日本恰恰加快了全面侵华的军事和经济准备进程。而屡次遭到暗杀和政变摧残的内阁以及外交部门,此时已彻底沦为军人的附庸,再也无法采取任何制约措施。

在异常活跃的统制派和皇道派核心成员中,存在一个被称为“中国通”的群体。他们大多发迹于第一次世界大战后日本陆军的革新时代,有过在参谋本部中国课或驻扎中国东北的关东军中服役的经历。“九一八事变”前,这个团体的主要成员土肥原贤二、石原莞尔、板垣征四郎、冈村宁次等人大多已经官至作战参谋或陆军省、部(参谋本部)课长、班长一级的中层职位,军衔虽然不高,却能左右作战计划的制订和带兵长官的决断。正是这些“中国通”一手开创了不经上级批准擅自制造冲突事件,再怂恿上级领导人将军事行动不断扩大的“土肥原模式”;也正是他们将在中国东北和华北的侵略行动与对国内政治的施压结合起来,造成了军人势力不断坐大,最终控制了整个国策制订的局面。1937年“卢沟桥事变”爆发时,“中国通”们已经跻身师团长一级的高级将领之列,直接参与了全面侵华的军事行动,日后又作为日本陆军的最高决策者加速了太平洋战争的爆发。旧日本帝国的土崩瓦解,也正在“中国通”团体的崛起之路中埋下了伏笔。

“先外后内”

1927年6月,时任日本首相田中义一(右三)在永田町官邸主持商讨对华政策的“东方会议”

1928年6月3日深夜,时任中国北洋政权最高领导人、“安国陆海军大元帅”张作霖乘坐一辆黄色钢制防弹汽车,黯然离开中南海,在前门火车站登上专列。这位已经在北伐战争中被南方革命军击败的奉系军阀领袖,打算星夜兼程撤回东北老家,像1922年第一次直奉战争失利后那样宣布闭关自守。4日凌晨5时30分,当列车经过位于奉天(沈阳)皇姑屯站附近的京奉铁路与南满铁路立体交叉道口桥时,只听轰然一声巨响,顿时火光冲天。正在第八节车厢喝茶的张作霖当场被炸成重伤,被紧急送往城内的私邸后,于上午10时死去。驻旅顺的日本关东军司令部立即发表声明,称这一事件的制造者“无疑是南方(国民政府)便衣队”。

皇姑屯事件,距离1931年的“九一八事变”尚有3年时间,距离卢沟桥“七七事变”9年。和后来的那两次事变引发的严重政治、军事后果相比,其影响似乎要有限得多。然而就主要特征而言,它已经为后来发生的一切阴谋和动荡埋下了伏笔:事件的直接策划者、关东军高级参谋河本大作在未经上级批准的情况下,就敢于实施针对一国最高领导人的暗杀行动,且事后并未遭到严厉惩戒。在执行爆破任务时,来自日本朝鲜军(朝鲜驻达军)龙山工兵队的藤井中尉承担了埋设炸药的工作,首开两支驻外部队合作实施侵略行动的先河。关东军领导层虽然因为河本的擅自行事对其抱有不满,但事后依然参与了对真相的掩盖,并始终寄希望于能以在满洲的冒险行动连带推动内阁执行更激进的对华政策。更重要的是,河本本人正是陆军改革派社团“一夕会”的主要成员之一,而该团体以及关东军,正是日后臭名昭著的“中国通”群体的栖身之所。

第一次世界大战结束后,历来奉行激进侵华的“大陆政策”的旧日本帝国一度迎来了短暂的“大正德谟克拉西”时代。随着战争结束和华盛顿条约体系的确立,陆海军预算遭到大幅削减,激进扩张主义者的气焰一度稍有消弭。在政治上,以立宪政友会和民政党为核心的政党轮替体制取代了明治年代的藩阀当国;外交上,新任外相币原喜重郎倡导“协调外交”,主张在尊重国际条约和英美两国利益的前提下,通过外交和经济手段对中国施加渐进的影响。1927年“南京事件”中,币原拒绝了英国提出的联合出兵干涉中国局势的提议,成为日本近代史上少见的和平主义行为。直至1929年世界经济危机爆发前夕,缓和政策的影响犹存。

然而不稳定的因素也在暗中累积。藩阀政治时代,日本陆军的人事权大体由长州藩出身的军人把持;随着藩阀政治趋向瓦解,外省年轻将校要求改革的呼声正愈演愈烈。1921年10月,驻瑞士副武官永田铁山、驻俄罗斯副武官小畑敏三郎以及正在欧洲公干的参谋本部部员冈村宁次这三位陆军士官学校第16期的同学,在德国南部的温泉度假地巴登-巴登举行了一次秘密会议,讨论联合同僚一起改革军务的细节,驻德国副武官东条英机也专程赶来参会。4人商定了关于陆军革新的最初细节:领导人方面,应拥戴真崎甚三郎、荒木贞夫等非长州藩籍贯的高级将领;人事权方面,应设法将亲近的同学故旧安排到陆军省、部的重要岗位上,争取尽快升职;内政改革方面,应排除政党、旧财阀等试图约束军人集团的行为和力量,以陆军省、部为核心重构国家机器,动员大部分资源用于军事扩张;对外政策方面,应以吞并满洲和内蒙古为核心,阻止中国复兴。

巴登-巴登会议结束后,4名成员各自归国,按照预定计划开始组建改革派团体。1927年,永田以士官学校第15到18期的同学为核心,组建了秘密社团“二叶会”;两年后,这一社团与参谋本部作战部内的另一团体“木曜会”合并,称为“一夕会”。被吸收为这一团体成员的大多是以优异成绩毕业于士官学校和陆军大学的非长州籍将校;为了在对华政策上有所建言,不少成员有过在参谋本部中国课任职的经历,号称“中国通”。日后横行无忌的皇道派与统制派领袖,最初皆与“一夕会”有关。即位不久的裕仁天皇同样对这些团体的活动表示了支持——这位对长州藩阀的压制深恶痛绝的新天皇,正需要在军队中扶植听命于自己的新势力。

然而在陆军连续遭遇三次大规模裁军的上世纪20年代,这些野心勃勃的年轻将校在省、部中央机构中却无法迅速觅得足够的职位和上升空间。他们转而将目光投向了东海对岸:日俄战争结束后,日本获准控制辽东半岛(日方称“关东州”)和南满铁路,并在旅顺驻军以维护安全利益,称为关东军。由于中国政局长期动荡不宁,关东军不仅未曾受到裁军浪潮的影响,反而始终维持在1个师团、6个守备大队以上的兵力规模。与“一夕会”有关的“中国通”们进入这一部队后,由于其熟知第一次世界大战的经验以及欧美新出现的技术武器,很快为年事已高、精力不济的中高级将领所倚重,把持了制订作战计划、开展秘密谍报活动等重要权力。

皇姑屯事件,正是“中国通”团体将侵略中国的具体行动与撼动内阁的大政方针结合起来的第一次尝试。1927年6月,与“一夕会”成员过从甚密的外务省次官森恪在首相官邸组织召开了著名的“东方会议”,决心抛弃“协调外交”,确立日本对满洲和内蒙古的独占权,必要时不惜“坚决采取自卫措施”。参会的关东军司令官武藤信义随后就与其幕僚河本大作秘密商定:一旦北伐軍进至长城线附近时,关东军应胁迫张作霖退出关外,依附于日本经营准独立政权,必要时甚至可以对奉军采取进攻行动。然而首相田中义一考虑到国际压力,明确要求不得轻举妄动。但急不可耐的河本已经无意收手:他打算先斩后奏,先将张作霖炸毙,使东北全境陷入混乱,随后关东军便可控制东北要地,甚至直接宣布“满洲独立”。皇姑屯事件的动机,盖在此矣。

由于田中本人的谨慎态度和影响力巨大的政界元老西园寺公望公爵的干预,皇姑屯事件并未引发太大的连锁反应。然而迫于革新派将校和关东军方面的压力,田中也无法对相关责任人施以严厉惩戒,只能将河本大作和时任关东军司令官村冈长太郎转入预备役了事。1929年7月,田中义一引咎辞职。此举意味着内阁对军人的自行其是已经逐渐失去控制力。而从“一夕会”衍生而来的统制派军官团体,受到此次行动的鼓舞,日益滋生出了“外先内后”的思想——以对中国东北、华北和内蒙古的侵略作为当前“维新”的重点,待取得了日本独占海外经济领地,再考虑在国内建立整体的军事动员体制。1928年出任关东军主任参谋的著名“中国通”石原莞尔,此时已经撰成了他的重要理论著作《满蒙领有计划》,其中明确宣称:“满蒙问题,只有日本把它完全占有之后,才能得到彻底解决。”激进派军人直接策动对华扩张,已经只是时间问题了。

“土肥原模式”

1936年2月29日,参与“二二六事变”的日本步兵第3联队士兵在戒严部队的压力下,被迫结束对东京警视厅的包围,返回原驻地

1930年11月14日一早,滨口雄幸首相与内阁成员一起从东京出发,准备前往冈山县视察陆军年度大演习。一行人正在东京火车站4号月台等待专列靠近时,18岁的右翼“爱国青年”佐乡屋留雄突然跳出,以手枪向首相的腰部和腹部连发数弹。滨口被送往医院后勉强保住了性命,但已无法继续工作,次年4月14日死于伤口感染。佐乡屋在法庭上宣称,因为滨口内阁签署了“卖国”的《伦敦海军条约》,他基于义愤才采取了暗杀行动。手枪的提供者是极右翼民间团体“爱国社”的成员岩田爱之助,岩田则是从与日本浪人关系密切的“满蒙独立”运动分子川岛芳子(金璧辉)那里得到了这件武器。几股暗藏的逆流,至此已开始合龙。

暗杀滨口并非简单的个人行为,而是陆军激进派将校和民间法西斯分子以“实际行动”改造国家的阴谋的发端。1931年春天,被统制派军人视为精神导师的法西斯主义理论家大川周明和参谋本部俄国课课长桥本欣五郎大佐秘密开会,讨论发动政变、建立军事独裁政权。他们计划动员1万名民间暴徒,包围国会临时议事堂和政府街区霞关,在首相官邸等处制造爆炸,使首都社会秩序陷入混乱。随后陆军以“恢复秩序”为名派出大军,解散现存的政党制内阁,成立以陆军大臣宇垣一成为首的新政府。宇垣本人是这一计划的知情者,甚至一度从陆军机要费中拨出了若干款项给大川等人。但“一夕会”的骨干冈村宁次、永田铁山、石原莞尔等人认为政变时机尚未成熟,加上宇垣转而希望合法地获得组阁权,这场“三月政变”最终不了了之。

桥本欣五郎并未因此就决定罢手。1931年8月底,他在东京会见了另一位“一夕会”骨干、关东军高级参谋板垣征四郎,决定重回皇姑屯事件的模式,以在中国东北的侵略行动推动国内政坛更迭。按照他们两人的计划,关东军将在当年9月底制造与中国东北当局的冲突,随后直接入侵满洲。10月21日,陆军的120名青年将校利用内阁对这一事件手足无措的时机,冲入国会、杀死首相和阁僚,随后请海军元老东乡平八郎元帅行使帷幄上奏权,提请天皇指定荒木贞夫陆军大将为首相兼陆相,桥本、大川等人为各部大臣。但由于两人过于亢奋,在筹备阶段就放出了“关东军即将出兵满洲”的风声,若槻礼次郎首相甚至裕仁天皇本人都提前警觉起来。9月11日,陆军大臣南次郎决定派建川美次少将作为安抚使前往奉天,阻止关东军“独走”。得到消息的桥本立即发电报给板垣,催促他“事已暴露,应立即断然行动”,“应在建川抵奉之前断然行动”。

1931年9月18日晚9时许,建川美次的列车抵达奉天。他一下火车,就被板垣拉到柳町的“菊水”料理店接受款待。宴席还在进行中,晚10时左右,关东军独立守备第2大队第3中队的几名军官在柳条沟爆破了南满铁路的一段路轨,随后出动部队攻击驻北大营的中国军队。震惊世界的“九一八事变”爆发了。在板垣和另一位始作俑者石原莞尔主任参谋的敦促下,新任关东军司令官本庄繁当即决定扩大军事行动。而与此事并无直接关联的朝鲜军司令官林铣十郎按捺不住兴奋,竟命令麾下部队越境进入中国境内、参与对东北军的攻击。若槻首相虽然认为关东军的行动“岂有此理”,但还是勉强同意支付出兵经费。9月23日晚,陆相和参谋总长入宫觐见天皇,得到了对擅自出兵的事后裁可。只有原定的政变因为消息走漏,在10月初被宪兵破获。

“九一八事变”的直接策划者是“中国通”团体的核心成员板垣征四郎和石原莞尔,在扩大阶段得到了陆军省军事课课长永田铁山、中国班班长铃木贞一、参谋本部动员课课长东条英机等同党的大力配合。而在随后炮制“满洲国”以及进一步蚕食华北的行动中,则以奉天特务机关长土肥原贤二的表现最为突出。在1931年9月22日的关东军定策会议上,正是土肥原率先提出了“在我国的支持下,以东北四省及蒙古为领域,以宣统皇帝为首建立中国(伪)政权,并使其成为满蒙各民族之乐土”的主张,以避免成本高昂的长期直接控制。随后又是他亲自前往天津,策动溥仪前往长春就任伪满“执政”。部分是由于该计划的得逞,在随后对华北和内蒙古的入侵中,日军开始越来越频繁地借重这种间接渗透与直接干预相结合的“土肥原模式”。

“中国通”团体后期成员今井武夫对“土肥原模式”有过相当精当的概括:“首先在中国的某一地区,使土匪或密探惹起骚乱,则中国军队必往弹压;待骚乱扩大、危及日本侨民时,便出动日军予以镇压。”实际上,这一描述多少还失之“斯文”:在无法动用亲日势力制造中日军队冲突时,土肥原和他的同僚们并不惮于亲自上阵。1933年元旦引发热河战役的“山海关事件”,便是由当地日军守备队直接挑起,随后由关东军接手大规模攻击。1935年5月的“天津事件”,同样系由日本天津驻屯军直接挑起。当年春天,土肥原曾经在中国华北、华南和西南各地进行了为期一个半月的“考察”,遍访下野军阀、失意政客以及国民党内的反蒋分子,从中尋找可资利用的机会。日后的两广“六一事变”和1936年的绥远战事,背后也都有他的身影浮现。

不过,在1933年5月长城战事结束后,中日两国在华北还是迎来了一个军事上的相对平稳期。尽管小规模摩擦不断、双方也先后着手扩充部队,但毕竟有4年多的时间未曾发生大规模正面交战。站在日方的角度,这当然不是因为他们热爱和平,而是三项现实困难使然:首先,经营“满洲国”、使其成为日本侵略东亚大陆的经济基地的计划尚有许多挑战有待克服,例如各路抗日义勇军的活动、周期较长的基础设施建设以及对苏联的战备工作,这使得石原莞尔等“中国通”核心成员暂时无意扩大对华北的直接军事攻势。其次,大部分统制派成员在“九一八事变”时还只是课长、参谋一级的中层幕僚,虽然可以在事实上左右上级的决策,但在制订全国国防方针、扩充一线部队、介入内阁决策等问题上毕竟还缺乏实权。他们需要一个阶段来巩固本集团在陆军中的关键人事安排。最后,要达成最初设想的“先外后内”、以军事入侵推动政治变革的目标,现有的财政和军事资源尚不足以胜任,需要迫使内阁采取以军事生产和动员为核心的新方针,进一步集中资源于对华入侵。正是在这一问题上,统制派与其昔日盟友皇道派产生了极其尖锐的对立,最终发展为流血事件。

恐怖竞赛

1921年巴登-巴登会议的发起人之一小畑敏三郎,在“一夕会”成立后,逐步与昔日的“中国通”战友们分道扬镳,开始倾心于左派法西斯主义者北一辉的“国家改造”“昭和维新”方案。在北一辉看来,“大正德谟克拉西”时代形成的政党轮替体制、以财力而非武力决定政治影响力、对外尊重国际条约的路线,皆是与日本本身的民族性相悖的舶来品。其结果除去矮化了东京的国际地位外,还使国内的贫富差距不断扩大,军人的地位遭到歧视,是不可容忍之举。当务之急是进行政治“维新”,“从骑在全体国民头上作威作福的那伙骄恣不义的亡国贼手中夺回国家”。是故当务之急并非“先外后内”,而是要变革内政体制、建立天皇亲政的“皇道国家”。对一批出身贫寒、深知贫富对立现实的陆军低级军官和民间激进分子而言,这一套理论尤其有吸引力,在军队高层也得到荒木贞夫、真崎甚三郎两位大将的默许。与统制派相比,皇道派在扩大入侵中国的方针上并无实质性差异。然而后者一旦得势,将严重影响到“中国通”们建立举国动员机制的企图,因此统制派对此始终持抵制态度。而皇道派为了扩大影响力,开始采取直接攻击,渐渐演变为恐怖主义竞赛。

1931年的“十月政变”阴谋以失败告终后,以佛教法西斯组织“护国堂”和部分下级军官为首的激进法西斯分子依然汲汲于实施暗杀和爆破。1932年2月9日,激进团体“血盟团”成员暗杀了民政党核心人物、前藏相井上淮之助,接着又在3月5日刺杀了政党体制的资金提供者、三井财阀负责人团琢磨,制造了“血盟团事件”。5月15日,在大川周明等人的协助下,海军中尉古贺清志带着“爱乡塾”等多个民间右翼组织的成员闯入永田町首相官邸,刺杀了76岁的犬养毅首相。由于政党体制在频繁的恐怖活动冲击下濒临解体,政界元老西园寺公望公爵最终推荐了无党派背景的退役海军大将斋藤实作为阁揆的继任者,组建了所谓“举国一致内阁”。在阁僚成员的安排上,既有皇道派领袖荒木贞夫、原“满铁”总裁内田康哉等扩张派,也有高桥是清等政党体制的拥护者。1933年7月,东京警视厅逮捕了“爱乡塾”“大日本生产党”等秘密组织的44名恐怖分子,当时他们正准备暗杀内阁所有成员和元老、重臣,计划在行动成功之后废黜裕仁天皇,将法西斯化倾向更明显的皇弟秩父宫雍仁亲王推上天皇宝座。由于这一案件涉及皇室内部斗争,警视厅未敢认真审理,便以“阴谋的参与者均是出于爱国动机”为由将他们统统释放,无异于对恐怖主义活动表示纵容。

眼见皇道派的暗杀和宣传活动影响有日益上升之势,统制派开始采取反击。1934年8月,混入皇道派内部的统制派间谍佐藤胜郎向宪兵队告发了皇道派军官的政变阴谋,致使皇道派成员村中孝次、矶部浅一、片冈太郎等人被捕。虽然军法会议以“证据不足”为由,未起诉这些人,但陆军省还是以“在士官学校散发怪异文书”为由,免去了村中和矶部的职务。皇道派对此极为不满,认为是统制派一手制造的阴谋。1935年夏天,与统制派关系密切的新任陆相林铣十郎又借着人事调整之机,将一批皇道派军官转入预备役,或调离省部中枢、转任战地军官。皇道派军官相泽三郎在恼怒之下,于8月12日闯入统制派领袖、陆军省军务局长永田铁山的办公室,持刀将其砍死。此时双方的矛盾已经彻底激化,在接到皇道派分子云集的第1师团将被调往中国东北的消息之后,安藤辉三、野中四郎等人决定立即发动政变,终于酿成1936年的“二二六事件”。

“二二六事件”平息之后,自1932年“五一五”事件以来活跃异常的西田税、北一辉、相泽三郎等人和政变主谋一同被处以死刑,长期支持皇道派的荒木贞夫、真崎甚三郎、川岛义之等高级将领也被转入预备役。统制派特别是其中的“中国通”分子终于如愿以偿掌握了陆军省、部大权。对此际的日本而言,这并不意味着动荡将就此休止,而只是军人集团进一步控制國家机器、彻底转入全面侵华的序曲。1936年5月,中断已有23年之久的军部大臣现役武官制得到恢复。根据这一制度,内阁中的陆、海军大臣两职必须以现役的大将和中将作为候选人,而不得任命已经转入预备役的将领。换言之,只要现役将领沆瀣一气、拒绝出任陆相或海相,内阁就将自行垮台。只有获得了军人的认可,各部大臣的任命才能得到通过:这是军部给政府上的第一道紧箍咒。第二道符咒是1936年8月制订的《国策基准》,它宣称要在东亚大陆推行“共存共荣主义”,排除苏联威胁、实现“日满中三国的紧密提携”,并逐步向南方海洋进军。这意味着扩大侵华的方针得到了政府的鼓励和纵容,避免与英美为敌的传统也已经被颠覆。华北长达近4年的相对平静,即将被打破。

1936年3月,广田弘毅内阁的大藏大臣马场瑛一决定全面启动激进的财政政策,通过增发货币和公债来筹集扩军所需的资金。与前一年相比,1937财年全日本财政支出净增33.7%,军费开支增加1/3、达到14.08亿日元,同时还增发了2.77亿日元的公债。到这时为止,日本的陆海军军费支出已经达到了年度财政预算的47.3%,比“九一八事变”时净增三成以上。这一激进举措很快造成日元汇率暴跌、进口物资价格飙升,广田内阁因此倒台。不过统制派犹嫌不足,在1937年5月又怂恿新任首相林铣十郎(正是1931年越境入侵中国东北的那位退役陆军大将)通过了以备战为指向的《重要工业五年计划纲要》,计划在未来5年将现有的飞机生产能力增加100%,轻武器产量增加300%,坦克产量增加150%,钢铁和煤炭产量分别增加到1000万吨和330万公升。这一计划实际上已经远远超出了日本现有的财政和工业能力:战争机器已经彻底无法停转了。

无法停止的机器

1937年7月中日战事转入全面化之际,昔日主导渐进式扩张的“中国通”们,已经成为师团长或省、部中枢部长一级的高级军官,配上了少将或中将的将星。前关东军副参谋长冈村宁次已升任第2师团中将师团长,前参谋本部动员课课长东条英机任关东军参谋长,板垣征四郎任第5师团师团长,土肥原贤二任第14师团师团长,就连资历稍浅的牟田口廉也也当上了“中国驻屯军”步兵第1联队的联队长。统制派主导陆军省、部中枢人事的目标已经如愿达成,内阁彻底沦为了军人的附庸和迎合者。就连在“大正德谟克拉西”时代敢于监督政府和军队运作的新闻媒体,也变成了侵略政策的同路人:当年夏天第一拨开往华北的日军出拔之后,《朝日新闻》社发起了“军用机捐献”活动,鼓励国民踊跃捐资为“皇军”购买新飞机。到年底为止,报社共收到捐款11.5万日元,陆续为陆海军购置了90架飞机。所谓“先外后内”,终于造就了“内外皆然”的局面。

事已至此,终于有人开始感到不安。曾经的“中国通”魁首、“九一八事变”和“满洲国”的策划者石原莞尔,因为担心被拖入长期战争的泥潭,一度力主推行所谓“不扩大”方针。然而在前线的牟田口廉也和参谋本部内的武藤章等后起之秀的裹胁下,他的反对意见很快被压倒,随后又因众叛亲离而被迫辞职。在1938年1月的内阁-陆海军省部联席会议上,甚至出现了参谋本部反对扩大战争、首相近卫文麿却与陆相和海相一起要求彻底摧毁中国国民政府的罕见景象。就在几年前,“中国通”们还曾经认为肢解和蚕食中国可以成为他们控制日本国家机器的一种实用化手段;如今,就连他们自己也无法驾驭这架横冲直撞、有进无退的机器了。

从皇姑屯事变到“七七事变”,“中国通”群体在日本军政两界崛起的这9年,也是日本在政治和社会舆论上彻底法西斯化、经济上彻底总体战化、文化上全面军国主义化的最终阶段。从1930到1936年,日本全国陆续经历了20起重大恐怖袭击事件、4起政治暗杀、5起有计划的谋杀、4次未遂政变和难以胜数的阴谋活动,其中无一不与激进陆军军人和“中国通”的活动有关。他们并未设定备用计划,亦不认为除去直接侵略和军事征服以外,日本还有其他的发展之路可走。脆弱的“大正德谟克拉西”和“协调外交”,在这些自诩深知中国内情的军人的精心策划下,终于如多米诺骨牌般倒塌。日本帝国只剩下了继续扩张这一种可能:由东北到华北,由华北到华南,由中国到东南亚,再由东南亚到中部和南部太平洋。直至在盟国的一致反击下崩溃。

1946年5月3日中午,远东国际军事法庭第一次开庭审理日本的战争罪行。曾经的“中国通”和统制派领袖东条英机、板垣征四郎、土肥原贤二、武藤章、大川周明等人齐齐在列。东条等4名军人最终被判处死刑。当他们在这一年12月24日凌晨脑袋被蒙上黑头套、塞进绞索绳套的时候,是否也会突然想起皇姑屯、“九一八”、“华北分离工作”以及卢沟桥的那些过往呢?