王海诗:穿越黑白世界里的漫长旅程

刘远航

“蓝梅”这两个美丽的汉字却代表着一种罕见疾病——淋巴管肌瘤病。

全中国只有500名左右的确诊病人,王海诗就是其中一名。

这个一直学习艺术的姑娘,决定用诗歌和绘画作为武器与病魔搏斗

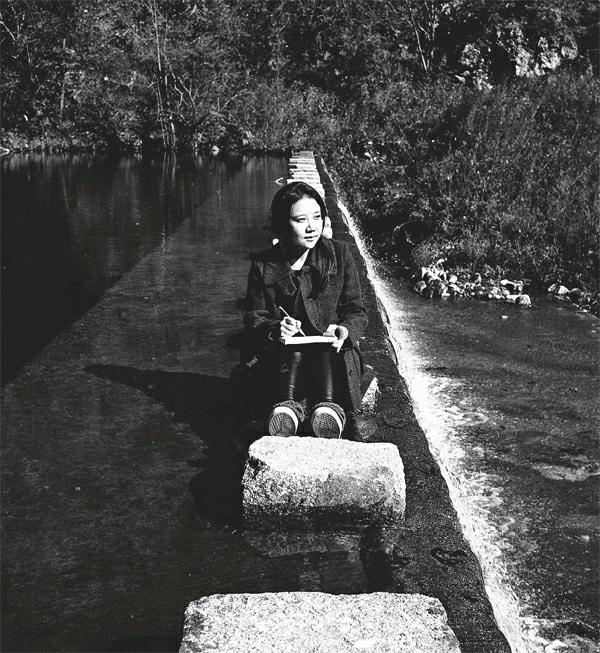

绝大多数人很难想象,眼前这个美丽的女孩患有一种极难确诊与治愈的罕见病。淋巴管肌瘤病,简称LAM,目前在全中国的确诊病例仅有五百例左右,王海诗便是这五百分之一。这种病的患者皆为女性,年龄多在30岁以下,LAM的中文音译“蓝梅”被用作她们的代称。

罕見疾病患者王海诗。

“美国确诊人数在1500人左右,按照人口基数比例来算,中国至少上万人。”蓝梅罕见病关爱中心主任隆琳对《中国新闻周刊》介绍道。然而,由于种种原因,多数患者被误诊或漏诊。而在确诊之后,许多患者也无法得到有效的救助。与她们相比,王海诗是幸运的。因为发现及时,她得到了较好的治疗,病情也比较稳定。

如今,因为一本诗画集的出版,王海诗也引起了媒体的注意。她开始创作的时间并不早,但对诗歌和绘画的种种尝试让她在患病之后对生命有了更多的认知与感悟。借此机会,她也希望能够让更多的人关注这些淋巴管肌瘤病患者的生活。

“我和隆琳姐目前病情都比较稳定,想做一些力所能及的事情,帮助我们的姐妹。”王海诗对《中国新闻周刊》说道。这些病友散落在各个地方,看起来也许跟常人没有任何区别,青春的面容更是很难让人联想到痛苦,但却不得不与此相伴,无法正常工作和生活,甚至因此遭受旁人的误解与非议。

“两个世界”

王海诗怎么也不会想到,自己会在青春正好的年纪与一场罕见的病痛相遇。当初爷爷为自己取名“海诗”,正是与英文“health”谐音,寓意健康。从小到大,她的生活也一直与快乐相伴。然而,从2007年还在读高中时,她忽然出现了气喘、嘴唇发紫和疲劳等症状,但当时没有能够诊断出来。2009年从中国音乐学院附中毕业之后,她决定赴美留学,梦想着成为一名作曲家。

与音乐和舞蹈相伴的大学生活仍在继续,王海诗却越来越感觉到身体内部的变化。气力的衰减忽然出现,提醒着她,旋转的舞步因此而放缓,并最终停下。“仅仅过了一年的时间,以原来同样的速度上二楼,眼前一黑,险些摔倒。”她对《中国新闻周刊》说。

2015年年初,王海诗在深圳港大医院被诊断为肺纤维化。当时,医生惊讶地发现,眼前这位小姑娘,某些指标已经接近呼吸衰竭的标准。同年2月,在北京协和医院,她最终被确诊患有淋巴管肌瘤病。

在医院里,一位见习医生对王海诗提及,这种病一般只有四到八年的存活期。这样过于草率的“判决”让曾为医生的王海诗母亲感到有些愤怒,并花了很多时间为女儿进行心理疏导。“国内对病人的心理健康重视得还远远不够。海诗回家之后心情极其不好,甚至有过自杀的想法。”王海诗的母亲这样透露。

在逐渐从恐惧中走出来之后,王海诗在休养期间思考了很多,对诗歌和绘画的兴趣与尝试也给了她表达内心的机会。她在黑暗中听自己的心跳,与窗外一株玉兰花树对话,并将这些感悟用文字的形式表达出来。

就在此时,最好的朋友也遭遇了一场变故,对方的母亲因为癌症而去世。“我们俩同一时期遇到困难,两个人有一种抱团取暖的感觉。”这促使她写了一首名为《两个世界》的诗,同时也创作了一幅同名画作。“彩色世界与黑白世界,两者共同构成了一个人的完整生命。”她这样对《中国新闻周刊》阐释。

此后不久,王海诗决定离开城市,去乡村地区采风。在此之前,她已经习惯了快餐和地铁。而在患病之后,她忽然意识到,这种快节奏的都市生活其实非常单调。她游走在城市周边的农村地区,目睹了那种更加接近自然的生活方式。在村头散步的老奶奶、带着孩子去上学的母亲以及街头小贩,都成了她笔下的素材。

在迄今的创作中,海诗最满意的是自己的一个系列绘画,名叫《鹳鸟》,灵感来自一首诗中的动物意象。鹳鸟的形象出现在不同的背景之中,如同不断迁徙的自己,又像是象征美好愿望的青鸟,预知一切,并且无处不在。

此外,王海诗也一直有抄写的习惯。“把生命的突泉捧在我手里,我只觉得它来得新鲜,是浓烈的酒,清新的泡沫,注入我的奔波、劳作、冒险。”一首名为《冥想》的诗作这样写道,作者是经历了“文革”浩劫的诗人穆旦。王海诗想到了不远的过去,相比之下,自己的经历又算得了什么呢。病痛与美丽如同硬币的两面,一度让她陷入了漫长的恐惧之中,却也促使她开启了一场全新的旅程。“我的全部努力,不过完成了普通的生活。”她诵读着《冥想》的结尾。

“比罕见病更可怕的是误解与歧视”

直到后来,王海诗才真切地意识到,原来还有很多人有着跟自己同样的遭遇。经过母亲的打听,王海诗联系到了一家名为蓝梅罕见病关爱中心的公益组织,并因此结识了许许多多的“蓝梅姐妹”。

蓝梅罕见病关爱中心主任隆琳同样是一名淋巴管肌瘤病患者,是中国第三例确诊病例。在经历了气胸、咳血等种种病痛之后,病情终于稳定。2008年,她跟几名病友共同创立了这家公益组织。转眼间,将近十年时间过去了,隆琳依然在努力为这一特殊群体提供帮助,而另外一位创始人则已经在2014年去世。

“隆琳姐经常讲,虽然有很多很励志很坚强的姑娘,但她们情况没有那么乐观。”王海诗这样对《中国新闻周刊》透露。她在蓝梅病友微信群里,常常听大家介绍各自的病情。这些女性原本过着正常人的生活,却在最好的年纪因为这种罕见病而改变了自己的人生轨迹。因为体内积水的缘故,有些病友体重大幅增加,“像是怀孕了一样”,而在另一些时候,体重则大幅下降,“如同一个标本”。

没有特效药,所有人只能依靠药物缓解疼痛,王海诗也是一样。每天与药片相伴,生活才能勉强继续,尽管她们看起来与正常人并没有什么不同。

更可怕的是误解与非议。“正常的女性本来就要面临很多来自社会和家庭的压力,有了这个病之后,这种压力更是成倍增加。”隆琳对《中国新闻周刊》介绍。怀孕生子会加速病情的发展,甚至可能导致生命危险。“很多病友因为这个原因与男方家庭产生矛盾,最终致使婚姻破裂。”隆琳补充道。

而在微信群里,王海诗也常常为病友们的这些遭遇感到震惊,也对她们患病过程中的种种生活感悟感到亲切。一位名叫惠如的病友在医院里住了三个月之后,终于获准回到家里,尽管仍然无法下床。但是,在家里,她躺在床上,听母亲切菜的声音,仍然会因为这样的人间烟火而动容。

惠如来自辽宁一个小县城,家境一般,梦想着依靠自己的打拼帮家里走出困境,却不承想,突如其来的病痛让多年的努力成为泡影。曾经的焦虑与自卑被如今的求生本能所替代,这也让她开始重新规划自己的生活。

另外一位名叫韵岚的病友同样来自一个普通的工薪家庭。确诊之后,她辞去了原本在学校教书的工作。昂贵的医药费和父母的悉心照顾让她自嘲是一名“名副其实的啃老族”,但更让她有些难过的是亲朋邻里的不理解。“我病情稳定的时候,看起来就像是一个健康的人,旁人以为我特别懒,什么都靠父母,而且30岁还不结婚生子。”她对《中国新闻周刊》说道。而事实上,韵岚尝试了很多种有抑制作用的药物,但效果不大,而副作用对她来说几乎是致命的,这也导致她的病不断复发。

这些都被王海诗看在眼里。她想写一本以病友为主题的短篇小说集,记录下每一个病友的真实故事。她切身体会到,并不是每个人都可以在痛苦面前保持从容。诗歌与绘画是自己摆脱困扰的方式。韵岚选择考研,并坚持完成了学业;隆琳则选择工作,投入帮助病友的公益事业之中。也有些患者没有那么幸运,“半年里已经走了三个病友。”隆琳对《中国新闻周刊》说。

目前,中国国内仅有四家专科门诊。蓝梅罕见病关爱中心正在努力建立专诊网络,提升确诊率,让病友获得及时有效的救助,同时也在筹募资金,推动临床试验和药物研发。“中国对罕见病认知比较低,政策支持比较少,这件事推动起来还比较困难。”隆琳说。

让更多的人关注罕见病患者群体,这也是王海诗选择书写病友故事的动力。此外,她也想在保持自己病情穩定的同时,继续完成学业,并且继续从事创作。