《盗墓笔记》:叙事的圈套与想象的迷宫

文/边笑弘 张冀

《盗墓笔记》2006年起在网上连载,次年即由纸媒推出第一本实体小说,2011年出齐八部九卷本;作者南派三叔也以1580万元的版税收入令人惊羡地荣登当年中国作家富豪榜第2位。据不完全统计,这部大篇幅的灵异探险类小说,总销售量突破2000万册[1]。近两年来,《盗墓笔记》更是借助IP魔性,在网剧、电影、游戏、动漫等周边领域风生水起。面对如此现象级的文化现象,学界理应在学理层面就《盗墓笔记》这一大IP予以更多关注。

盗墓题材小说并非近年来才横空出世,有研究者列举《太平广记》《太平御览》等古籍收录的盗墓故事,认定“魏晋南北朝‘小说’,即中国小说的发端初期,就有大量有关掘墓的故事”[2],与民间传说有着难以割舍的血缘联系。饶有意味的是,南派三叔自己也声称“《盗墓笔记》是源自一个民间故事,是我外婆讲给我听的……(省略号系引者所加)我把这个故事展开了更多的联想,使用了里面的元素写成了《盗墓笔记》的第一章。”[3]以《鬼吹灯》《盗墓笔记》为典型代表的盗墓题材小说,口耳相传的民间传说种子得以迅速播撒,网上收获极高人气、线下挣得盆满钵满,一方面是悬疑、惊悚、推理、探险、盗墓等新奇内容能极度满足大众读者的猎奇心理,另一方面与小说自身的叙事圈套密不可分。

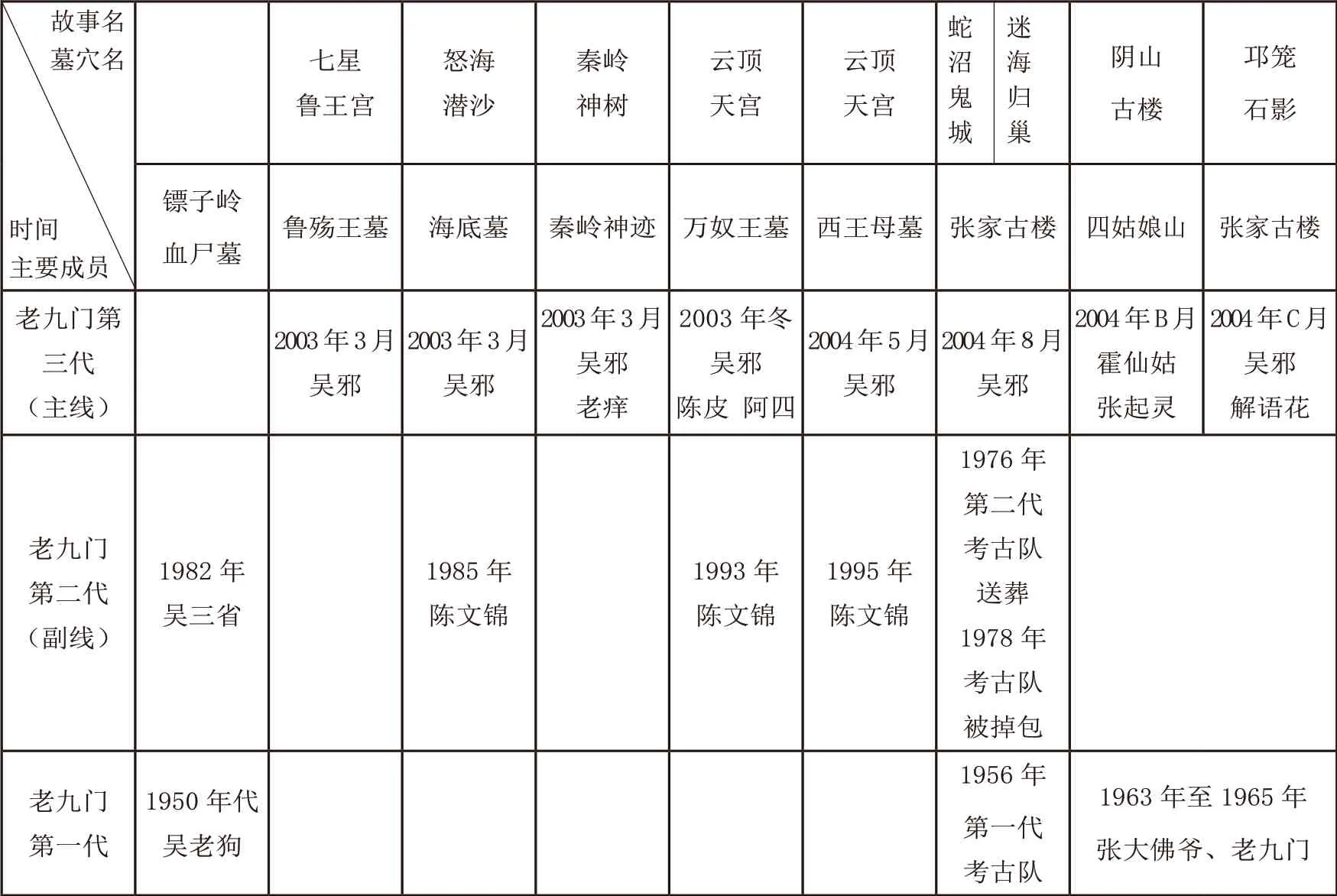

《盗墓笔记》系列小说由七星鲁王宫、怒海潜沙、秦岭神树、云顶天宫、蛇沼鬼城、迷海归巢、阴山古楼、邛笼石影八个故事组成。简而言之,小说讲述了名为吴邪的古董店老板——“我”和张起灵、王胖子寻找“永生”秘密的墓穴探险经历,同时穿插国内盗墓团伙老九门和国外捞金集团的生死较量。八个故事叙事上有着基本相似的组织架构:主人公一行人为了寻找真相决定探墓—进行准备工作—到达目的地—寻龙点穴—确定墓穴位置—潜入墓中—墓中克服千难万险获得和谜底相关的蛛丝马迹—逃出生天—回到杭州—整理疑点—开启下一段探墓旅程。如果八次探险故事各自讲述、毫无关联,恐怕读者早已审美疲劳,《盗墓笔记》也绝不会吸引如此众多的忠实粉丝。南派三叔正是充分发挥了“讲故事”的能力和策略,使八个故事相互勾连,环环相扣,吊足了读者胃口。

王安忆言及阿加莎·克里斯蒂编织故事技能时曾说:“用有数的条件,结构出大量的谋杀,线索错综复杂,就像编织活和挑绷上美妙的经纬组织。”[4]这对于我们把握《盗墓笔记》的叙事策略同样具有启示意义。表面上来看,连环故事都是以“我”的探墓历程为主要线索,但是穿插其中的却是老九门上两代人的盗墓经历。“盗墓笔记”并非仅是“我”爷爷(老九门第一代)盗血尸墓笔记,更是陈文锦(老九门第二代)在西沙群岛和格尔木的工作笔记和“我”(老九门第三代)数次探墓所见所闻的探险笔记。作者利用这三本笔记加之老九门三代人的盗墓经历织就一张叙事网,打破单向的线性叙事,故事因此繁复多变。

为了厘清作者的叙事策略,我们略去惊心动魄的探墓故事,将目光锁定每个故事的开端和结尾,去观照作者如何为吴邪每次出发提供合理性。第一个大故事七星鲁王宫,之所以到“七星鲁王宫”,是因为“偶然”——大金牙老头给吴邪的地图,被三叔认出是一副墓穴地图。而在故事开端,作者交代吴邪一直对爷爷的盗墓笔记满心好奇,当大金牙暗示吴邪战国帛书与爷爷当年的倒斗经历密切相关时,吴邪不顾三叔反对执意一起探墓。第二个大故事怒海潜沙,吴邪从七星鲁王宫带回的蛇眉铜鱼与三叔当年在南海考古得到的铜鱼一模一样,三叔第一次讲述了当年在西沙考古的个人经历,引起吴邪的兴趣。在老照片上见到了容颜不老的张起灵,疑团再次升腾,紧随三叔之后进行了海底探墓,在一艘“鬼船”上吴邪发现三叔当年的女朋友也是第二代老九门的头领陈文锦的“西沙碗礁考古记录”。这本笔记和张起灵对于二十多年前的西沙考古与三叔的描述有很多疑点,为进入第四个大故事“云顶天宫”埋下了伏笔。第四个大故事云顶天宫,依旧以“蛇眉铜鱼”为线索,之前吴邪已经有两条铜鱼,而海底墓的经历让他知道集齐三条铜鱼才能打开汪藏海的秘密,第四个故事开端交代三条铜鱼在陈皮阿四手中,小说将老九门第一代陈皮阿四的倒斗镜儿宫的经历穿插进来。顺理成章地引出陈皮阿四这一人物,吴邪在陈皮阿四的指点和带领下进入云顶天宫,发现了陈文锦考古队十多年前的遗留踪迹。第五个大故事蛇沼鬼城,吴邪终于抓住三叔,请求他讲述他所知道的真相,三叔开口讲述自己在长沙血尸墓中的经历继而解释了裘德考带领的国外捞金团伙的由来。正在这时,失踪多年的陈文锦从格尔木寄来的录像带中另一个“吴邪”的出现,吸引“我”孤身去寻找答案。吴邪发现陈文锦在格尔木疗养院的笔记,笔记梳理汪藏海在龙脉上建立墓穴的思路,而考古队寻找“终极”的秘密变得更清楚,一切线索指向塔木陀的西王母国这座蛇沼鬼城。第六个故事迷海归巢是对怒海潜沙的补充或者颠覆,吴邪从陈文锦口中得知三叔不是吴三省而是解连环,陈文锦的突然消失和三叔的信使得吴邪对老九门第二代(考古队)的身份更加好奇。第七个大故事阴山古楼,吴邪将一年来的探墓经历写成了盗墓笔记,发现仍然有很多未解之谜,吴邪和王胖子以张起灵的身份为突破口,在楚光头指点下来到了广西巴乃发现了湖底的张家古楼。第八个大故事邛笼石影,吴邪在档案馆发现了“样式雷”图纸,这张图纸引起老九门霍仙姑的注意,从霍仙姑的侄女霍秀秀口中我们得以知道大金牙有关老九门第一代历史上最大一次盗墓活动的回忆,地点指向四川四姑娘山。

毫无疑问,在每次盗墓经历的开端和结尾,作者都会有意识将老九门第二代或者第一代的盗墓经历引入,以激发主人公吴邪(当然也包括理想读者)的好奇心。次序如下:爷爷进血尸墓的笔记(老九门第一代)—三叔海底墓探险经历(老九门第二代)—陈文锦的工作笔记(老九门第二代)—陈皮阿四倒斗镜儿宫的经历(老九门第一代)—吴三省再进血尸墓的经历(老九门第二代)—陈文锦格尔木疗养院的笔记(老九门第二代)—陈文锦亲口讲述西沙海底墓中经历(老九门第二代)—吴邪梳理五次的探墓经历写出笔记分析疑点(老九门第三代)—霍秀秀告诉吴邪她从大金牙口中打探出的老九门最大的盗墓经历(老九门第三代和老九门第一代)。通过梳理可得知,老九门前两代盗墓经历的回忆性呈现起到两种效果:一是解释吴邪之前心中疑团,一定程度上再现老九门上两代的盗墓史;二是指明吴邪下一阶段的探墓方向,情节的不断滚动构筑了相对完整的叙事圈套。

小说大结局本附录的大事年表,或更能直观呈现老九门三代人从1950年代初吴家盗血尸墓起到2005年闷油瓶千里赴杭与吴邪道别止的盗墓故事全景图景。如果按空间位置而言,我们还将发现:主人公吴邪几乎重走了老九门第一代、第二代曾到过的所有墓穴。

七星鲁王宫怒海潜沙秦岭神树云顶天宫云顶天宫阴山古楼邛笼石影镖子岭血尸墓鲁殇王墓海底墓秦岭神迹万奴王墓西王母墓张家古楼四姑娘山张家古楼老九门第三代(主线)2003年3月吴邪2003年3月吴邪2003年3月吴邪老痒2003年冬吴邪陈皮 阿四2004年5月吴邪2004年8月吴邪2004年B月霍仙姑张起灵2004年C月吴邪解语花老九门第二代(副线)1982年吴三省1985年陈文锦1993年陈文锦1995年陈文锦1976年第二代考古队送葬1978年考古队被掉包老九门第一代1950年代吴老狗1956年第一代考古队1963年至1965年张大佛爷、老九门故事名墓穴名时间主要成员蛇沼鬼城迷海归巢

作者有意扩大叙述时间和故事时间的差异,从故事的中点讲起,一边向后展开情节、一边向前回溯历史,第三代人重走上两代人走过的路,时间的线性蔓延和弯转被相同的空间地点勾连折叠,将老九门三代人的盗墓故事编织成以时间为经、以空间为纬的网络,故事延展性大大拓宽。这样的故事架构产生了比较复杂的言说空间,与此同时也留下了许多叙事上的空白。盗墓故事大事件分布并不均衡,从2003年到2005年,两年间的大事分布的密度远远高于2003年以前,整体呈前疏后密之势。小说在吴邪一行人探秘活动的主线讲述外,通过陈文锦、吴三省、吴老狗、大金牙、霍仙姑、盘马等人讲述的老九门第二代和第一代的过往故事,不免语焉不详。留白作为吸引读者的一种常见手法原本无可厚非,但大量留白则会影响故事的完整性,这是复杂结构所带来的副作用。此外,在没有前期铺垫的情况下强行突显老九门的内部纷争颇显突兀,老九门第二代和第一代人的“回忆”也并不是可靠叙述,这都是无以回避的问题现状。

小说对于人性的复杂思考也值得关注。在某种程度上,《盗墓笔记》讲述的是一个善良、敏感的懵懂青年寻找自我的痛苦过程。有研究者从“英雄情结”的视角去审视男主人公的精神成长,认为主人公“由弱变强”的过程满足了读者对于英雄的心理期待,小说在重现英雄的同时,对传统英雄也进行了解构,从而迎合当下读者反神圣、反宿命、反传统的社会心态[5]。这种说法有一定道理,但却忽视了主人公由单纯转向成熟过程的复杂性。

回到故事本身,主人公“吴邪”这个名字即有双关意味。“吴邪”谐音“无邪”,取“天真无邪”之意。不难看出世代以盗墓为生的长辈们对吴邪的希冀:远离尔虞我诈的世俗纷扰,永远天真无邪。吴邪先前的确保有几分孩童气息,正如他搭档胖子所言:“信任所有人,见人就掏心掏肺”。有网友甚至根据《盗墓笔记》前七本得出统计数据:吴邪曾被三叔欺骗了11次,被闷油瓶无视了53次,被三叔手下欺负19次,被胖子开玩笑36次,被阿宁算计5次[6]。但曾经天真单纯的吴邪学会了处心积虑:在《阴山古楼》故事中,他“自然而然平静”地运用心理战术套取盘马老爹不愿说出的秘密。

读者不禁要追问吴邪为何会发生如此大的精神改变。对于吴邪而言,探墓过程中所遇到的精妙机关如奇门遁甲,凶猛怪物如尸鳖、百足龙、蟒蛇,光怪陆离的事物如鬼影僵尸等并不是最可怕的;“比鬼神更可怕的是人心”。这“人心”既指的是在盗墓过程中人性的贪婪,又意指人性的复杂。在蛇沼鬼城这一故事中,三叔生死不明,其手下人的市侩气就暴露无遗,大家争相进入墓中意图盗取更多宝物,用陈文锦的生命要挟吴邪。吴邪见识了背叛,而这种背叛频频出现:“裘德考背叛了爷爷,三叔背叛了裘德考,楚哥背叛了三叔,然后阿宁背叛了我们”,令吴邪感慨“人,真是可怕的动物”。原本青涩的吴邪见识了人心险恶后对人性产生了深深的怀疑,同时陷入了自我认知的迷失之中。

这种迷失感更为明显地体现在《盗墓笔记》大结局中。作者用了73章篇幅给吴邪戴上吴三省的面具,将吴邪的身份置换成三叔,他“借着这张脸……(省略号系引者所加)进入了另一个更让人不可控制的人生里”,看到了自己深信不疑的世界的另一面。当施行易容术的人对吴邪说,要将面具戴在心上时,吴邪陷入疑虑:“我看着镜子里的‘三叔’,摸了摸自己的胸口,想着当年解连环戴上三叔的面具时,是不是也被这样教诲过。但是这么多年来,他真的戴上了。戴在脸上的面具能撕下来,戴在心上的又会如何?”三叔的话也开始在吴邪的耳边响起:“有些面具戴得太久,就摘不下来了”。在裘德考的队伍中,吴邪发现了一个跟自己长得很像的人时,他的内心更加动摇了:“一个人,对自己的脸真正了解多少?这是一个疑问。我们在照镜子的时候,看到这个脸,是否是一个完整的印象?那真的是我自己的脸吗?我不敢肯定。”布斯在《小说修辞学》一书中如此看待情绪与修辞的内在联系:“用来引发我们情绪的每一个形容词,每一个细节,都变成产生于故事主人公心里的情绪和他的经验的一部分;这种修辞现在看起来很有效果,是‘内在的’[7]”。吴邪此间的心理独白,也无疑使读者随着吴邪一同陷入了自我身份的认知惶惑。这种自我质问反复出现在《盗墓笔记》即将终篇处,初看颇有些突兀;但当回到“秦岭神树”故事的话,我们自然会有一番重新认识。

《秦岭神树》在八个大故事中作为一个相对独立的单元存在,同时也展现了作者对于自我认知的辩证思考。作者借用弗洛伊德“本我”“潜意识”的精神分析学理论,天马行空地提出了一个关于“自我”的假设。秦岭神树的故事脉络大致为:吴邪的发小老痒出狱后找到吴邪,让他和自己一起去秦岭腹地找寻使人致幻的青铜神树。到故事末尾,吴邪发现真实的老痒早已在上一次的神迹探险中死去,而面前的老痒是真老痒临死前运用自己的潜意识“物质化”出来的。在吴邪惊叹被“物质化”出现的老痒不是人的时候,老痒说了一句令人细思恐极的话:“你怎么不说他是我物质化出来的呢?谁知道呢?我和他一模一样,谁知道哪个先哪个后?”老痒后来在致吴邪信中说道:“事实上,我的确知道自己是被复制出来的,但是我的潜意识不愿意相信这件事情,所以我选择一种受破坏的状态,我把本我杀了,然后告诉自己,我只是杀了一个替代品。”对精神分析学略知一二的读者,都能知晓这段话中的“本我”“潜意识”与弗洛伊德学说貌合神离,但这似乎是作者想要为自己离奇的想象——意识能够产生物质——寻找学理支撑的一种尝试,也透露了作者构想的一种人物存在逻辑(真我和假我的划分并非泾渭分明,而是相互转化,人有时很可能陷入一种“庄周梦蝶”的怪圈)。如果仅凭若干小情节就断定作者有对“我是谁”终极命题的哲理思考,不免有拔高主题之嫌;那么小说对面具这种道具的频繁使用,将使读者意识到“我是谁”命题的提出并非作者一时兴起的偶然为之。如前所述,故事的尾声“面具”使得吴邪见到了三叔眼中不同于吴邪的世界,而第二个故事怒海潜沙中张起灵也曾戴着面具;整个大故事中,吴邪的三叔其实是解连环戴面具假扮的;第六个故事在盘马的口中,考古队的人也被掉包……频繁地用“面具”置换角色,绝不仅仅是作者为推动情节发展的现实需要,更是作者在隐喻人性多变和无法掌控的复杂本质。基于此,见识过“可怕的人心”后,吴邪也始终无法摘下戴在心上的面具,不再天真。即便摘掉了三叔的面具,他还会感叹:“那一刻我忽然觉得自己开始失去了什么,那失去的东西一定是我平时没注意到的。”单纯抑或狡诈,并没固化为人物性格的恒久特质,吴邪由天真走向成熟、由简单走向复杂。作者特别注重描述吴邪在这一转变中的迷茫与困惑,使读者意识到“人性”本身的复杂性。

在整部小说的结尾,吴邪的迷茫并未消除,反而进一步陷入绝望和虚无:

不知道从什么时候起,一旦我停下了对谜题答案的追寻,我的生活就没有什么意义了。其实,我的生活本来就没有什么意义,就是不停地发呆,想着下个月的水电费,然后思考自己活着的意义。想着想着我就苦笑,我的生活变成这个样子,真是无话可说。

人真是一种奇怪的生物,他们最重要的目的是生存,然而生存却往往不是这个人最大的烦恼。当人满足了自己所有的需要时,他们往往为自己寻一个无法解决的烦恼。与生俱来,人就是为了烦恼而存在。而且,即使想通了这个问题也没用。

我没有感觉到一点恐惧,只觉得绝望,那种绝望无时无刻不在吞噬着自我。

如此高密度、长篇幅的心理描写,在以情节取胜的《盗墓笔记》中不太常见。作者借吴邪之口表达了自己对于虚无人生的怀疑和绝望态度,正如作者在后记中所说:“有一段时间我能深深地感觉出他(吴邪)心中对于一切的绝望。当时我很想知道,他这样一个普通人,在面对如此庞杂的绝望时,他会如何做。”而小说终局,吴邪与张起灵告别后,发现自己一无所剩,只感受到深深的疲惫。为何他的性格发展就此止步?这是行文至此迫切需要回答的关键问题。

南派三叔曾在自己主编的《超好看》杂志上刊载小说《北京之梦》,正好与《盗墓笔记》的创作逻辑形成互文。小说以自白的口吻,讲述“我”这个畅销书作家一直执着于一个梦境:站在一扇门前的“我”,想要窥探门里的真相。终于有一天,“我”鼓足勇气打算在梦中推开那扇门揭开真相,“我”害怕再也醒不过来了,于是写下一切告诉读者,“我”将一件信物埋在石板下作为验证。故事结尾,两个调查员在作家的家中调查作家的失踪真相,当他们按照信中提示打开走廊尽头的石板时,他们发现作家将自己埋在了下面。而在小说中,中年调查员向年轻的调查员普及了“量子力学”的核心逻辑:“我们的意识决定了世界”[8]。这正好解释了畅销作家之死——把自己埋藏在自己的意识(梦境)中。我们可将其看作南派三叔对自己创作困境的一种隐喻:作为畅销书作家,对于“意识”和想象过分推崇,有时也会深陷庄周梦蝶的虚无境地。对于吴邪这个人物,作者写出了他成长中的复杂性,这是令人惊喜之处。尽管小说尽力真实再现吴邪对于现实的无力感,却止步于发现问题后的思想困惑。醉心于用想象力建构故事的作者,面对“我是谁”这个终极话题显然有些力不从心。

南派三叔没料到当初随意写下的两千字竟然引来如此多的喝彩,这或许是网络文学的一抹亮色。出于对认可感的追寻,他开始随写随发讲一个大故事的长途跋涉;但五年九本小说,“对于一个业余写作者来说:确实太吃力了”[9]。尽管小说紧扣读者的猎奇心理,用老九门三代人的盗墓史对所有的故事进行努力勾连,但无论是作者还是读者,一步步走入的只能是想象的迷宫。借用吴邪的话来说,“故事到这里应该全部结束了,能知道的谜题我心中都十分清楚,不能知道的我已经全部放下了。”这既是作者不愿过多袒露的真实心灵秘响,也是小说跻身更高水准作品行列一道无形的屏障。