奇妙的高压化冰

华兴恒

要想使冰熔化,除了提高环境的温度,还有其他的办法吗?我们知道,冰是晶体,它的熔点是0℃。但你知道吗。其实晶体的熔点会受压强的影响。实验表明。压强每增大1标准大气压,冰的熔点约降低0.0075℃.下面就请同学们领略一下生活中那些有关高压熔化冰的现象。

切不开的冰块

首先请同学们和我一同做一个实验:取一冰塊,把它放在支架上,用一根细钢丝横跨在冰块上,在钢丝的下端挂一个1 kg左右的重物,如图1.耐心地观察,你会看到一个非常有趣的现象:随着时间的推移,钢丝会逐渐嵌入冰块中,并缓慢地向下移动。最后钢丝将从冰块下面穿出。奇妙的是,整个冰块并未被切割成两块,冰块中钢丝经过的地方完好如初。

这是因为钢丝下吊有重物,使得钢丝下面的冰所受的压强增大,此处冰的熔点降低,会缓慢地熔化成水,因此钢丝会缓慢地向下移动。当钢丝下移后,原来钢丝经过的地方压强减小,冰的凝固点升高恢复原状,同时钢丝下面被压的冰压强增大,熔点降低。钢丝下面的冰熔化要从周围吸收热量,使得钢丝上部的水重新凝固成冰。就这样,冰块在不断被切割的同时,“伤口”不断愈合,最终当钢丝从冰块的下端穿出时,整块冰又重新凝固成了一块,就好像切不开一样。

越滚越大的雪球

冬天,当地面覆盖了一层厚厚的雪,我们将一个小雪团在地上反复滚动,小雪团就会变成雪球越滚越大(如图2)。有些人解释说。雪球是依靠黏附力的作用,在滚动过程中把地上的雪粘在一起形成的。实际情况并不完全如此,雪与雪之间并没有多大的黏附作用。那么雪球越滚越大的主要原因到底是什么呢?

小雪团变成大雪球的原因也是由于压强变大降低了冰的熔点。雪是由水蒸气凝华而成的晶体,其本质也就是冰。雪球在滚动的过程中,和地面接触的部分被压紧,雪的熔点因此而下降,熔化成水。随着雪团的滚动,原来和地面接触的部分脱离地面,由于水对雪的黏附作用非常大,此时地上的雪被黏附在雪球上,而刚刚熔化成的水由于压力减小又结成冰,使得附着的雪牢牢冻结在雪球上,这样一来,雪球的体积就变大了。就这样,随着雪球不断地在雪地上滚动,雪球下的雪被压熔化,减压后又会结成冰,与雪球结合在一起。因此,与雪球接触的雪片不断地进行着“熔化、附着、结冰”的过程,巨大的雪球就渐渐形成了。

能在冰上滑行的冰刀

普通人在冰上行走非常吃力,但溜冰运动员却能在冰上疾行。这一切全靠运动员所穿的带有冰刀的冰鞋。冰刀与冰面的接触面积很小,因而它对冰面的压强很大,从而使与冰刀接触的冰的熔点降低,此处的冰在0℃以下也可以熔化成水,这样就在冰刀的下方形成了一层水,相当于在冰刀前进的道路上抹了一层润滑剂,起到润滑的作用,使得冰刀与冰之间的摩擦力大大减小,因而溜冰运动员可以在冰面上快速地滑行。

冰刀在冰上滑行时还起到了调整方向的作用。在日常生活中,人之所以能够前进,是因为人对地面施加了一个作用力,同时,人受到地面对人施加的反作用力,这个力就是人前进的动力。如果没有这个力的作用,人就寸步难行。而人在运动起来之后,就要尽量减小前进过程中受到的阻力,同时还要靠调整姿态或与地面的摩擦力来调整运动的方向。例如,跳水运动员靠调整姿态和重心来改变运动方向,飞机靠调整尾翼和两侧机翼的倾角来改变运动方向。

运动员滑冰时要用冰刀蹬冰,要蹬冰就只有用冰刀的刃去“啃”冰。刀刃必须很薄、很锋利,这样对冰面的压强就大,才可以获得较大的力,不过要注意的是,滑冰时重心必须放在前进的脚上,只有这样另一只脚才可以做各种动作,因此在重心所在的那只脚上,冰刀必须与前进的方向一致,这样冰刀与冰面几乎是没有摩擦力的,运动员可以很巧妙地掌握冰刀与冰面接触的位置,要蹬冰或转弯时,尽量利用锋利的刀刃,而滑行时则尽量避免“啃”冰。

还有一个比较有趣的现象,冰刀在冰块上划过之后,总会留下一道白色的痕迹,这是冰刀刻出来的。滑冰很微妙,没有刻痕不行,刻痕太重了也不行,做各种不同的动作留下的刻痕也不同。运动员前进时,没有刻痕就不能控制方向。

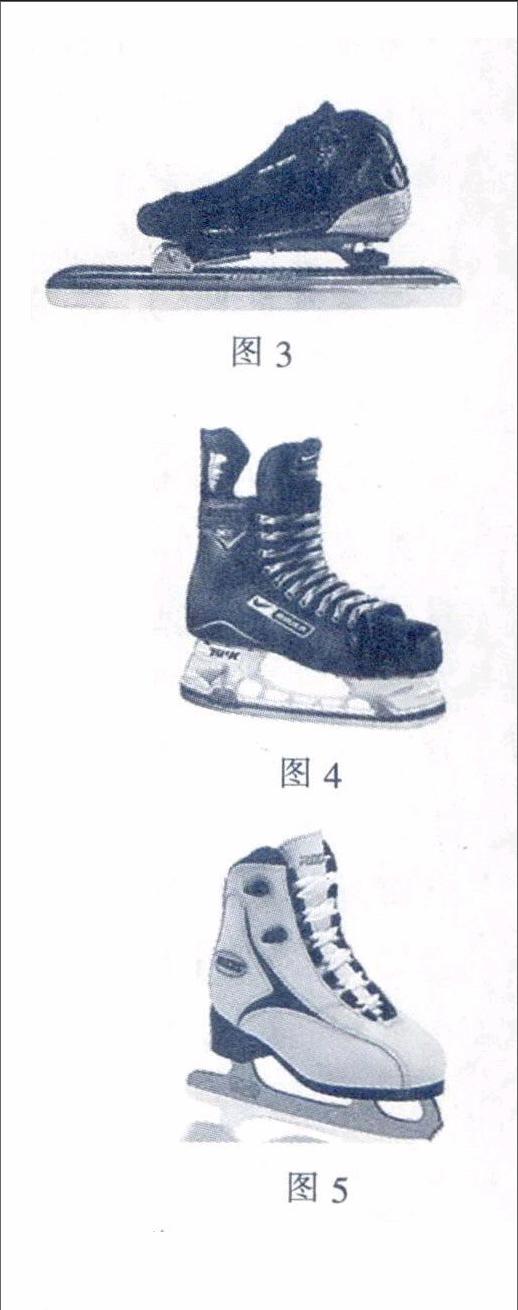

速滑、花样滑冰和冰球运动对动作的要求不同,这几项运动用到冰刀的形状不同,刀刃的形状也不同。速滑要尽量减小摩擦以保证速度,因而冰刀很长,只有在转弯时利用刀刃吃冰,刀刃形如桌子的棱角,是90°(如图3)。打冰球时要频繁灵活地调整动作,如起动、停止、左躲右闪、转动腾挪,用到的冰刀就要短一些,刀刃要锋利一些,槽要深一些(如图4)。花样滑冰运动员离不开旋转翻飞,动作要求轻灵、变化多,而不要求直线运动速度,因此冰刀长度要短些,刀槽要深,刀刃要锋利。为了适应花样滑冰的急转急停,除了锋利的刀刃,还要在冰刀的前端加一排锯齿(如图5),以便更好地控制动作。

责任编辑 林洋

——分清“主”和“次”