风格判断的依据及方法

——关于水彩画作品的形式研究

王 辉 宇

(东北师范大学 美术学院,吉林 长春 130117)

风格判断的依据及方法

——关于水彩画作品的形式研究

王 辉 宇

(东北师范大学 美术学院,吉林 长春 130117)

当代中国水彩画发展进程中官方展览具有不可替代的重要作用,在与水彩画展相关的诸多因素中,展览的评奖是最重要的方面。艺术的价值在于创造,具有转型风格的作品在水彩画发展进程中更加具有学术价值。不论是展览评奖(美术批评),还是案例分析(美术本体研究)都在风格价值判断这个点上交叉。在众多研究美术作品形式风格的理论中,瑞士美术家海因里希·沃尔夫林的理论更具指导意义。以他的形式风格分析方法为基础,结合中国官方水彩画展览的典型作品案例,从风格特征的判断、民族文化传统的影响、作品时代背景等方面多角度、多维度进行解析,力图使水彩画风格的成因研究具有可依据的方法和理论支撑,从而为水彩画创作和教学提供有效的方法和理论依据。

水彩画;风格;视觉方式;民族风格;时代风格

研究美术的本质往往从三个角度解释:从美术家作为创作主体的角度解释美术;从美术家与现实的关系解释美术;从美术研究主体——作品形式的角度解释美术。

立足于通过历届全国水彩·粉画展来研究中国水彩画,从接受者的角度研究美术的主体,即美术的形式研究——作品风格分析和水彩画形态生成规律,是我们作为欣赏者、解读者、研究者的方法。

美术作品是由人来创造的,没有美术家的创造,关于美术的其他一切活动、美术理论、美术批评、美术欣赏等就失去了存在的前提条件。研究中国水彩画的发展规律,首先要从美术的本质——美术家和美术作品开始。中国水彩画发展研究是一个复杂的整体研究,需要以一个最重要的方面作为研究的切入点,一般采取的是艺术家风格个案研究的方式。美术史是由被严格选择后的美术作品和美术家构成,这意味着不是所有从事美术创作的美术家都能被美术史所承认并记录,这也是美术世界“专业化”的性质所决定的,从接受环节来说,我们首先是从作品的形式分析开始的,此时的作品还是一个存在诸多解释可能的、有待实现的对象,是从潜在的可能性转换为现实性的过程。与作为创作者的美术家不同,对作为接受者的研究者来说,形式具有先行于内容的特征,这也是由视觉艺术的规律决定的。

一、风格判断及其方法

瑞士美术史家海因里希·沃尔夫林天才地发现了在素描、绘画、雕塑和建筑艺术中都有线描和涂绘两种不同风格的存在。他的理论来源于奥地利艺术学家阿洛伊斯·李格尔的“触觉”和“视觉”范畴的对立,是艺术描绘形式的原则交替理论,是与触觉和视觉对应的线描和涂绘两种不同的艺术表现方式:前者是客观的,不论是否看得见,它在客观上是存在的,可触摸的;后者是一种视觉现象,这种视觉现象与真实事物是有差异的。“沃尔夫林的研究方法,与其说扎根于理论的思考,不如说扎根于对具体艺术作品形式特点的敏锐观察。”[1]译者前言相比于他提出的艺术风格概念划分,他的更大贡献在于他把美术史的研究方式从研究艺术家与作品的方式转变成为分析艺术品本身,力图创建一部“无名美术史”。直接把视觉分析用在绘画平面造型艺术所呈现的视觉效果上,美术史在此变为视觉形式的变化史。

(一)风格与视觉方式

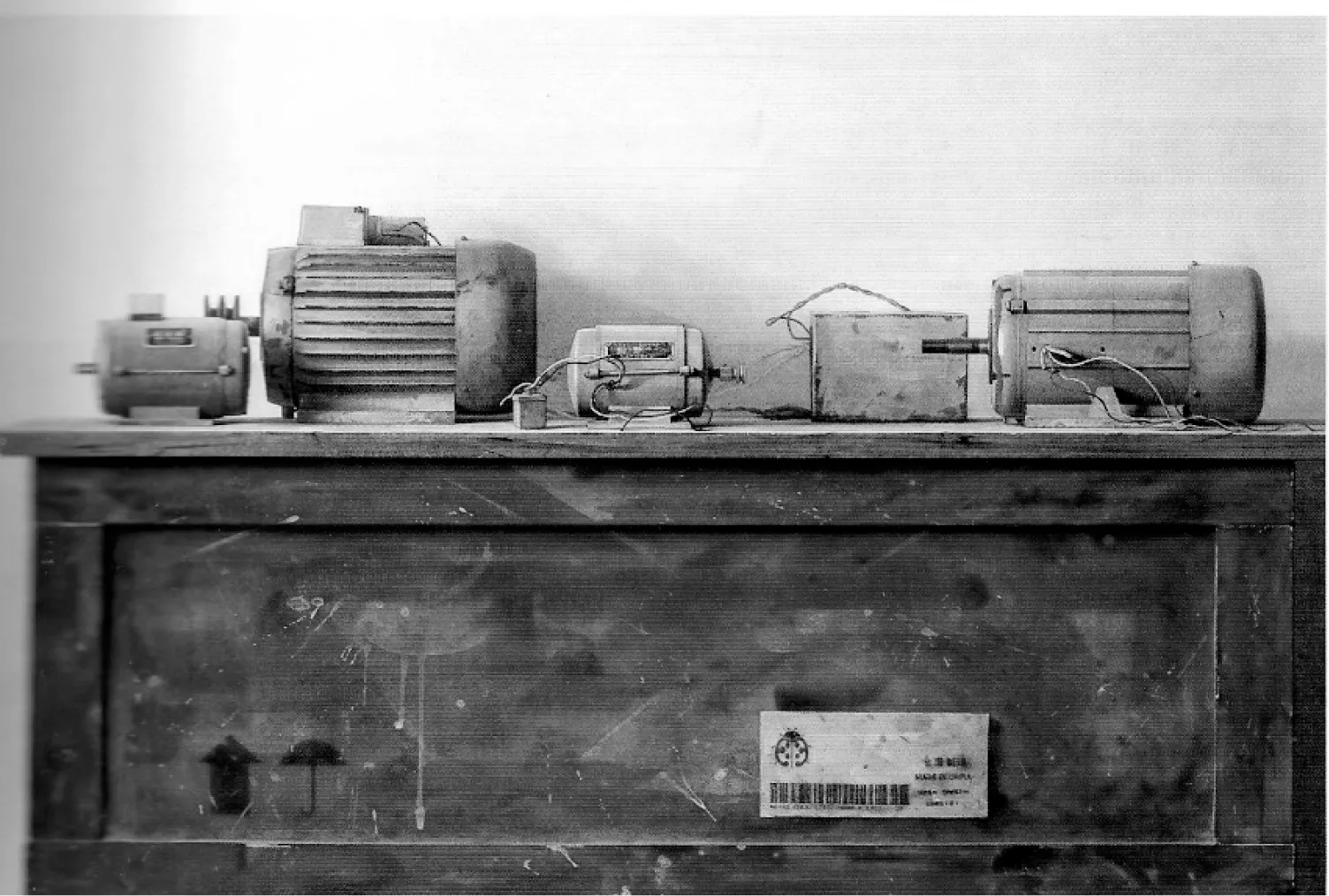

基于沃尔夫林提出的研究方法,我们在观察历届全国水彩画·粉画展的作品时,发现了风格与观看方式的对应关系,以陈铁华《醉蜻蜓》(如图1)[2]43和陈勇劲《电动机之二》(如图2)[3]51为例,《醉蜻蜓》采取了非常写实的手法。一般来说,如果想要达到写实的效果,处理光的作用是极为重要的,物体的结构和色彩的变化都由光的角度、强度、性质所决定。达·芬奇从理论到实践都对明暗对比和边缘虚实做出过巨大的贡献,他在笔记中说到:“一个物体最靠近光源的地方最明亮,其他地方的光线成比例逐渐递减。”作为涂绘视觉方式的创造者伦勃朗把这一光线处理方式提升为划时代的风格。在他的一系列自画像作品中,伦勃朗使温暖柔和的光线照射在人物的面部,光线随着距离面部的远近而减弱,除了营造出视觉中心以外,还使得空间变得深远,甚至使我们感觉到空气的存在。让我们以这种涂绘的原则来审视《醉蜻蜓》,画面中心是一个明显的明亮的浅黄色石头,似乎很符合伦勃朗的“视觉中心”光线最强的原理。但接下来,我们却找不到光线渐渐变暗所形成的效果,反而是形态各异,大小杂陈的卵石占据了画面的其他区域。画面色彩和明度的区域变化还是有的,例如自上而下加重了色调,但这只是石块大小和质地、色彩的变化所决定的,作者并非是通过这种渐变营造空间的深度。我们看到的仍然是一个平面,虽然有些凹凸不平,每一块卵石都是有足够的体积感,亮面、暗面界限很清晰,它的这些特征可以被看作是涂绘作品吗?答案是否定的,沃尔夫林认为形体塑造并非是区分描绘、涂绘的决定因素,“线描艺术”同样必须处理形体和空间,而且需要以各种明暗获得塑形性印象。我们再来看《醉蜻蜓》的画面,每一块卵石都可以沿着它的边缘清晰地、不间断地看到轮廓线,这也是我们能感受到这些卵石处于同一个平面之上有主要原因。不论内部的明暗色调如何不同,在边缘上的可“触摸”的一条线,在沃尔夫林看来,这条线才是物象真正的客观存在,阴影的出现完全附着于形体。这使我们对于《醉蜻蜓》的风格样式的判断倾向于“描绘”风格。回过头来,画面视觉中心的浅黄卵石和红蜻蜓的光线效果如何解释?这块卵石的视觉中心地位是由石块大小(明显大于其他卵石)、形状(形状更加饱满)、性质(它是唯一一块露出水面的卵石)、色彩(只有这一块是画面主色调的补色)和细节(上面落着一只色彩鲜艳,形状复杂,关系微妙的蜻蜓)等因素共同形成的一个整体的复杂物象所决定的。在这些决定视觉中心的诸多因素中,光的作用让位于物象特征的作用,光的效果不是这件作品所要着重表达的,因此,物体边缘线的虚实也不那么重要,画面的空间象被“压扁”了,倾向于“二维半”的处理手法,具有装饰性的特征。

图1 陈铁华 醉蜻蜓

图2 陈勇劲 电动机之二

陈勇劲的作品《电动机之二》是“涂绘”风格还是“描绘”风格呢?从作品的观照对象来看,是工业化的,实体感、质感很强的电动机,边缘十分整齐、清晰,按照沃尔夫林关于有些事物更适合于涂绘风格来表现,例如完全非塑形的事物(灌木丛、头发、水、云、烟、火等),那么这些金属的工业产品完全不符合这种要求,它们具有几何形体的死板形状,还有质感单一的表面材料,平视的角度让空间透视也几乎消失了,物体的厚度被压至最低(只能看到说明空间的平面的极窄的一条),作者似乎给自己出了一道难题。但这些刻意制造的难度是作者对风格极致追求预设,从写实的空间处理来看,成角透视能更好地表现物体的体积和空间深度。所谓三维空间的表现需要以成角透视来展示构成空间的三个面的形状、色调的差异,从而在画面上营造出空间存在的“视幻觉”效果。那么,去掉了一个面的空间幻觉如何实现?从画面上看,圆柱状的四个发电机在形体内部依靠色阶的变化形成了体积的变化,方形的发动机几乎就是一个平面。即便如此,我们还是能够感觉到这几个发电机沉重的体积感、分量感,而且在比较单纯的白色墙壁背景衬托下,也并没有单薄的感觉,甚至有比较强烈的空间效果。按照沃尔夫林的理论来分析,就只剩下边缘线这一重要的界定“描绘”“涂绘”风格的要素了。边缘线或者称之为轮廓线是物体转折消失的线,它是主体与背景之间的界线,转换到平面上,呈现出明确的物体之间、物体与空间之间的分界。对物体本身来说,它必须基于一个固定的视点,这个视点决定了物体呈现的角度,也就决定了轮廓线的性质和形状。从抽象的概念来理解,它是一条线,是二维的,不具有形体特征;从实际操作的角度,它的具体变化,如强弱、虚实、断续等带来了丰富的表现力,也是营造空间幻觉和真实错觉的主要因素。轮廓线与背景的关系是另一个区分“描绘”“涂绘”风格的要素。描绘的轮廓线与背景是完全分开的。沃尔夫林认为描绘的轮廓线是不间断的,并且是与物体内部的变化完全结合的,背景不是为了表现现实的空间,而是为了使轮廓能够更鲜明地突显出来。在描绘风格中,观照对象与背景是各自独立存在的。回到《发电机之二》作品的分析,从背景的白墙处理来看,光线从左至右由亮逐渐变暗,物体在墙上形成三角形状的倾斜投影,显示着光线是从左上方射来。背景的变化使物体与背景形成了复杂的关系,例如最左侧的发电机处在最亮的背景之前,整个物体都是一个“重色块”,即使物体上部的受光部分也要比白墙略重一些。背景与物体的关系有些类似“描绘”的处理方式,但中间的小电动机被投影整个笼罩其中,它左侧和上部的边缘线都比投影亮,只有右侧的较重的边缘线要比投影略重。而且,一部分物体暗部的边缘线模糊了,局部甚至消失在阴影中。可以说,中间的这个小电动机的边缘处理方式带有典型的“涂绘”风格特征,从视觉效果上看物体与背景的关系是一种极具“视觉幻觉”的逼真效果。桌案平面的处理也体现了这一特征,由平面向立面转折的这个棱线比较“实”,很清晰,与背景墙面交接的那条棱线则变得十分淡弱,并且随着物体的位置断断续续,一部分在物体投影之中的线变得弱甚至消失,成为“视觉幻觉”的“真实”的表现效果。

对于描绘对象的表面性质的态度,两幅作品也存在着较大的差异。《醉蜻蜓》在对石头进行描绘时,并没有完全尊重视觉的“真实”,而是选择了更富于美感的线、色块、肌理来表现。这种选择很大程度上依赖于水彩画的媒材性质,那些斑点、色块、痕迹都能体现水彩媒介的自律流淌特性和透明、水润的效果,使接受者体验到材料美感和画种概念。从这个层面看,《醉蜻蜓》有些类似于“描绘”的代表人物丟勒的处理方式,即他所画的人体结构严谨、扎实、“视觉”感十足,却没有伦勃朗所绘人体的那种柔软的“肉体”视觉效果。《电动机之二》则在物体表面效果的处理上完全按照实际看到的样子进行。换言之,是“视觉幻觉”在对象表面的“视觉真实”原则下进行描绘。看上去机器表面质地、油漆的剥落、电动机的新旧,一切物质的特性,都成为艺术家竭力表达的东西。媒介特点(譬如说水彩的自律性流淌)完全隐藏起来了,甚至让专业人士感到不可思议。《电动机之二》完全颠覆了人们对于水彩画的心理定向与期待,这种高度写实的效果往往是由油画材料做到的,用很难控制的水彩画媒材达到这样的效果,从材料语言的角度来看,具有重大的突破意义。

(二)风格界定的复杂性

从大的风格类型上界定美术作品,使它们作为研究对象能够具备理论依据。我们也发现,在把作品归类的过程中,还存在一些难以判断的复杂情况。为了便于研究,我们仍然以上面谈到的两幅作品为例进行分析,经过以上的分析研究,《醉蜻蜓》可以归类于“描绘”风格的作品,是“触觉”类的。沃尔夫林所强调的眼睛沿着边界流转,就像手在边缘摸索的典型特征在画面中有所体现。但正如我们将其归类于“描绘”风格作品时的犹豫一样,它的另外一些特征似乎不符合“描绘”风格应有的表现。画面中的石头是边缘清晰的,但石头内部的色块、色斑、纹理则呈现出闪烁的、律动的、视觉的效果,类似于印象主义的手法。蜻蜓翅膀随着背景的变化呈现出一种虚实变化和若有若无的透明感,也与“涂绘”的风格特征相似。《电动机之二》是“涂绘”风格的作品,在界定“涂绘”和“描绘”风格的根本原则——“轮廓线”的处理上具有典型的“涂绘”风格特征,但与之相关联的某些特征却呈现出“描绘”的特点。在形象内部色块变化很微妙,都与形体紧密结合,是一种“触觉”的坚实感、物质感,也没有需要视觉混合的有动感的色斑,仿佛是在强调不依赖于人们视觉的、事物固有的本来面目,这与“涂绘”的风格要求是相矛盾的。如果说沃尔夫林的“二元风格”具有普遍意义,那么,现存艺术作品的千差万别的风格在归于“二元风格”的同时,还有从不同角度获得可视性的具体差别,这种风格上的“交融”与“模糊”也并不违背沃尔夫林的风格界定原则,而且他的风格论也不是绝对的客观标准。

二、风格形成的外部来源

沃尔夫林关于风格形成的另一个重要观点就是历史的特征和民族的特征,风格的概念也从个人风格扩展至民族风格和时代风格。

(一)民族风格的影响

首先,任何一位艺术家都会体现出民族风格,因为,该民族的地理气候特征、文化传统、思维方式、行为方式、对世界和人生的基本态度是在历史发展过程中逐步形成的,以一种无意识方式对作品风格产生影响。虽然水彩画是西方舶来的艺术形式,从输入之初就包含西方艺术的美学特色和艺术原则,以这两幅作品的再现式风格来看,十分符合西方艺术对画面的要求。更加深入细致的分析,我们能够感受到强烈的民族风格、民族文化的独特审美价值。

《醉蜻蜓》从视觉效果上看,是很写实的作品,不论是对象形象的刻画,还是绚丽的色彩表现,都很“西方”。细细品味之后,画面结构、意境气韵、普遍关怀的情感关切等内在的美学特色凸显出来,呈现一种极为“东方”“中国”的艺术特质。

首先从画面结构上看,透视、深度等西方写实绘画追求的“再现”被巧妙地回避了,观者仿佛俯身看向水面,水面与画面“重合”了,平面化了,不论是卵石,还是蜻蜓,都不能离开这个平面,所有的形象都从现实存在方式中被抽象出来。在画面中按照作者的意图重新构造,卵石的构成体现了中国绘画的构成之美,大小、疏密、趋势、轻重、黑白、笔墨、肌理都很内敛地进行精细组织,体现中国传统艺术原则的精髓。红蜻蜓的安排也与传统水墨花鸟画的形式结合。

《醉蜻蜓》能够使接受者体会到作者欲营造的真境、意境,画面选择的生命之存在于自然之间那种情景交融、“意与境合、思与境偕”[4]162,体现了作者对“意境”的感悟。从这个角度能够感受作者的思想、观念、理想与客观景物的融合,“借物抒情”“托物言志”,通过物象来表达艺术家之“意”,艺术家要把他体验的情感通过美术语言转化为作品的意境,获得可传递的普遍性。

从画面的图式到作品的内涵,从作者的“意境”观,到作者的宇宙观,都传达出厚实的民族文化积淀和精髓,从而体现出强烈的民族风格。

《电动机之二》从画面形式来看,是典型的“照相写实主义”作品,突破了媒介、材料的局限,达到了“挑战”视觉分辨能力的效果,甚至比照相写实主义的先驱——克洛斯做得更加极致。从风格流派的角度来说,是完全可以将其划入照相写实主义之列,但如果从作品的思想内核和意境营造来分析,这件作品又是一幅打上了“中国”标签的作品。美国的照相写实主义依赖照相术,如克洛斯所说:“我的主要目的是把摄影的信息翻译成绘画的信息。”根据现代哲学中的距离论的观念,不含主观感情,以工具(照相机)来观察和反映现实,因此作品严峻、冷漠,放大作品尺寸使对象细节凸显出来,造成异乎寻常的美学心理效果。它的另一个特点是画家们并不直接面对对象写生,完全依赖照相机,颠覆了人们常规的观察方式,暗示真实之下的不真实,反映了工业社会中人与人之间精神情感的疏离和淡漠。在陈勇劲的这件作品中,我们能够感受到这种风格的巨大影响,同时我们还能体会到他对时代文化、社会问题的关注,在对象身上注入了作者的主观激情,是一种主观写实和人文的现实。从创作手法上来讲,他也并非完全依赖照片。笔者与陈勇劲有过一次深入的交流,他在谈到创作方法时说,他和冷军(中国著名写实油画家)都不是完全依赖图片,而是将面对对象写生与使用照片相结合,作画的目的不是复制照片的细节,而是呈现对象真正的“真实”,是希望赋予对象的鲜活的“生命”。因此,我们在观看《电动机之二》时,那些作为工业产品的机器似乎有了“生命”,在无声地诉说着什么,我们透过这些人文化的形象,感受到了这些机器的使用者所处的时代背景和社会生态,有如王国维所说:“以我观物,故物皆着我之色彩。”从这个角度来看,《电动机之二》与美国的照相写实主义作品是完全不同的。中国的社会发展变革是独特的,经历过这种变革的画家有深刻的体会,内心的感悟使他们在创作时倾注了太多的个人情感,这些“物”因此具备了生命,凝聚了深刻的文化内涵。可以说,《电动机之二》具有照相写实主义的视觉效果,内核是完全中国式的,甚至是有文人画的精神境界。意味、韵味、格调、品味等中国艺术的价值标准和美术属性在作品中有所体现,在借鉴西方艺术流派的风格样式时,中国的艺术家把民族文化、民族风格融入其中是一种自觉。东西方艺术的差异是历史性的,是在长期的发展过程中积淀下来的。在这种发展过程中,东西方文化的交流融合始终在进行,所以,民族风格是一种动态的风格,是不断发展、变化、碰撞、交融的过程。各民族的美术都是在与其他民族的互相影响中发展的。从西方的角度来看,远东艺术的影响催生了西方美术从传统古典到现代的巨变。贡布里希说:“西欧的表现自然的传统是建立在扎根于科学之中的技术基础之上……20世纪的艺术主要是面对照相技术这个可怕的敌手的艺术,可以说是与工业传统的方法完全相反的东西。然而,人们把目光转向远东的伟大艺术,也正好就是这个时代。”[5]370同样,以西方传教士到中国布道为开端,中国美术由传统向现代形态的转变也不可逆转地发生了。美术的时代风格往往与民族风格的发展密不可分。西方现代文化是强势的,当美术教育以现代大学为专门的人才培养机构出现后,作为整个教育体系的重要组成部分,中国美术与西方美术的融合就不是一种被动接受,而是基于文化心理上的主动求变。

(二)时代风格的影响

美术反映时代精神,反应全面的社会生活,包括这一时代的政治、经济、社会意识形态。新时期中国水彩画发展首先是对“文革”美术的反拨,改变了美术作品描绘阶级斗争和生产斗争的“左”的理论桎梏,美术家的创作有了充分选择的自由。《醉蜻蜓》是作者观察自然事物之美,寄托个人思想感情的产物,它产生的时代背景,是在“黄山会议”之后。“黄山会议”的重要成果是提出了“观念更新”的口号,从艺术本质与创作方法上形成了“文艺是一种特殊的意识形态”的新的观点,对艺术家创作个性给予充分尊重。确立了艺术的主体价值和独立的品格,改变了艺术的从属地位。时代的发展带来了观念的更新,美术的形态与格局也随之发生了相应的变化和更新。《醉蜻蜓》和《电动机之二》也是这种时代风格的组成因子,《醉蜻蜓》对于中国水彩画无疑是有重要贡献的。作者创作主题在个人性和自由度得到开放后极大地拓展了,对于生活的真实描绘本身就是那个时期的时代特色和真正概念的现实主义艺术观念的体现。我们透过画面能够感受到作者对生活的体验是情感丰富、积极阳光的,是建立在对于生活的审美认识基础上的。画面结构的复杂和严密体现了内心视象的酝酿和审美意象的生成过程,是在艺术创作实践过程中反复积累起来的,与作者审美认识高度统一的艺术典型形象。它既不同于建国后“17年”时期那种朴素的革命现实主义与浪漫主义相结合的特点,更与“文革”十年那种狂热政治色彩的伪现实主义完全不同。它具有包容性,真实地、艺术地掌握世界,反映客观世界的现实本质和历史本质,是能够真正表现美术家的情感、认识和理想的精神本质的现实主义。

总体上来看,《醉蜻蜓》能够让接受者体会到人的精神面貌的巨大变化,从画面传达出来的情感具有鲜明的时代特征,对美好生活的赞美和热爱是很有感染力的。经历过从文革到改革开放巨大转折期的人们会有一种触景生情的深刻体验。如果说《醉蜻蜓》是一种对当下生活的赞美和体验,《电动机之二》则是在对刚刚发生的社会变革的理性思考。作品主题技巧运用等方面都有别于人们对水彩画的固有印象,在艺术表现力方面不逊色于其他画种,并且保持了水彩画的媒介特色(如透明性、清爽雅致等)。照相写实主义手法的借鉴,不仅是艺术形式上的思考,也包括时代文化的影响,从这个层面来看,《电动机之二》同样展现了强烈的时代风格。改革开放的新时期美术经过“复苏”“觉醒”和“突破”三个阶段的发展,奠定了新潮美术和多元文化格局的态势。进入21世纪,中国美术的发展呈现稳步深入的局面,新时期美术早期的快速剧烈的发展方式仿佛浪头一般过去了,伴随着经济、社会的平稳状态,美术领域也开始进入“沉淀”“反思”的阶段,美术风格样式的推陈出新不再以一种“填补空白”的形式出现,代之以强调思考和研究的深刻性、个性为目的的形式。从新时期美术之初的面向西方、面向当代的关注视角,回归到重新审视传统,关注时代文化、社会问题、个人的深度体验、个人风格的研究和文化融合、形式综合的方式为主。《电动机之二》在视觉效果上借鉴照相写实主义,形式上注重中西结合,更多的是在个人风格体验的基础上重新阐释图像的意义。非美学层面描绘对象的选择和照相写实主义的手法共同制造出视觉上的熟悉和心理上的疏离效果,这样的读图方式和心理活动让人感受到当代艺术风格面貌的多样化、图像化与时代文化、艺术观念的变化。

水彩画作品风格演进研究是当代中国水彩画发展现状的要求。水彩画作为绘画形式之一,既与其他画种发展规律有相同之处,又有自身的物质媒介特点和风格面貌发展轨迹。从风格分析切入水彩画研究是契合绘画本质的有效途径。在中国水彩画的发展进程中,官方展览制度具有特殊的作用,以展览中的代表作品为案例进行分析使研究具有典型性和实际意义。研究当代中国水彩画风格,对水彩画历史进行文献的梳理与方式探索则是更具学术价值的角度和维度。

[1] 沃尔夫林.艺术风格学[M].潘耀昌,译.沈阳:辽宁人民出版社,1987.

[2] 袁振藻.中国水彩画史[M].上海:上海锦绣文章出版社,2009.

[3] 第六届全国水彩·粉画展作品集[M].上海:上海画报出版社,2002.

[4] 邹跃进,诸迪.美术概论[M].北京:高等教育出版社,2011.

[5] 贡布里希.艺术发展史:日文版序言[M].范景中,译,林夕,校.天津:天津人民美术出版社,1986.

[责任编辑:哲 文]

The Basis and the Method of Judging Style ——Research on the Form of Watercolor

WANG Hui-yu

(Academy of Fine Arts,Northeast Normal University,Changchun 130024,China)

During the process of the development of contemporary Chinese Watercolor,the Official Watercolor Exhibition played an irreplaceably important role.Among the multiple factors related to watercolor exhibitions,the exhibition award is the most important aspect.The value of art is creation,those with transformation style works are more important.Whether the exhibition Awards (Art Criticism),or case studies (Art Ontology Research),they both have the point cross on the style of value judgment.Among many researches on the theory of stylish,Swiss artist Heinrich Woerfulin’s theory is with more guidance significance.In this thesis,I try to regard his style analysis method as the foundation,making research by combing with the official Chinese Watercolor Exhibition typical works.Analysis from multi angle and multi dimension,such as the style of judgment,traditional culture influence,the background of the works.Trying to make a reliable methods and theoretical basis for watercolor on the origin of watercolor style,thus could provide an effective method and theory basis on watercolor creation and education.

Watercolor;Style;Visual Style;National Style;Style of the Times

10.16164/j.cnki.22-1062/c.2017.04.008

2016-12-15

国家艺术基金2014年度美术、书法、摄影创作人才资助项目(2014-05-48)。

王辉宇(1971-),男,吉林蛟河人,东北师范大学美术学院副教授,中国美术家协会水彩画艺术委员会委员。

J20

A

1001-6201(2017)04-0042-06