改进小班幼儿美术欣赏活动的新探索

徐婕

《3-6岁儿童学习与发展指南》把感受与欣赏放在了艺术领域的首位,特别强调要从生活、自然和多种艺术形态中感受和体验美。根据我园的办园特色、小班幼儿年龄特点,我们提出以“发现行动”作为改变美术欣赏活动的教学新路径。

一、“发现行动”概述

“发现行动”是指以幼儿为活动主体,结合自身经验和兴趣在幼儿园一日活动及其他各类活动中善于发现自然环境、人文环境和艺术作品的美,自由体验、表达交流、主动探究,并用多种形式大胆表达表现的审美体验活动。经过不断的研究和实践,我园逐渐形成了“户外发现行动”“教学发现行动”和“专项发现行动”三大路径。

(一)户外发现行动:行走在自然之美和人文之美中

“户外发现行动”要带幼儿走到户外,接近大自然,亲密感受和欣赏自然界的美和动态变化,发现户外美的景观,接触自然之美和人文之美。

自然之美:只要我们有一双发现美的眼睛,自然界中的每一个事物都能成为美术欣赏的对象,各种不同的花朵、高高矮矮形状各异的树木、动物身上的斑纹、色彩斑斓的天空、变化多端的云朵等。

人文之美:具有60多年历史积淀的园所环境和具有深厚文化底蕴的西子湖畔有很多独特的人文景观值得幼儿欣赏:一是雕塑类的,比如六公园、孤山中的雕塑;二是建筑类的,比如幼儿园里以春夏秋冬命名的四幢别墅就是历史文物古迹,建筑风格极具特色,此外,灯芯巷社区内的亭子也是非常值得幼儿去欣赏的特色建筑。

“户外发现行动”中要遵守两个基本原则:随机性和激励性。教学方法以浸染和对话为主,操作流程为:置身环境——产生体验——交流提升。实施“户外发现行动”中的小班美术欣赏活动时,我们有两个策略:

1. 创设色彩协调的园区环境:对于小班幼儿来说,最容易引起他们注意的是色彩的变化。所以“户外发现行动”中策略之一是创设协调的园区环境:色彩亮丽、协调。比如把台阶画成彩虹阶梯、设计不同房子的主色调。很重要的一点,适时定期地改变幼儿园的“小”环境,以此解决审美疲劳引发的迟钝感。

2. 选择特点鲜明的人文景观:在参观人文景观前,选择适宜的地点对于小班幼儿来说显得尤为重要。小班幼儿接触艺术作品的经验积累较少,审美的理解力和坚持性也较差。所以一定要选择特点鲜明的人文景观,比如建筑要非常特别,且可意象化。

【例】系列发现行动之一:自然角

户外散步时路过大一班的自然角,两个小朋友赞叹:“这个自然角好漂亮!”老师:“真的啊!我们去看看吧!”于是孩子们有了更多的体验:“哇!这个小熊真幸福,像住在花园里一样。”“这个是奶粉罐,还可以种草啊!我也要回家让妈妈种。”然后老师问:“你们觉得我们班的自然角可以变得更漂亮吗?”于是,孩子们开始了自然角的艺术设计:给旧架子涂鸦,班里的躺椅被搬到了自然角里,很多孩子带了自己认为漂亮的植物来装点自然角。

或许只是个别幼儿敏锐地抓住了美的事物,但教师要有意地鼓励善于发现美并愿意表达出来的孩子,关注他们在欣赏时的语言表达,并给予他们进行艺术表达的机会。

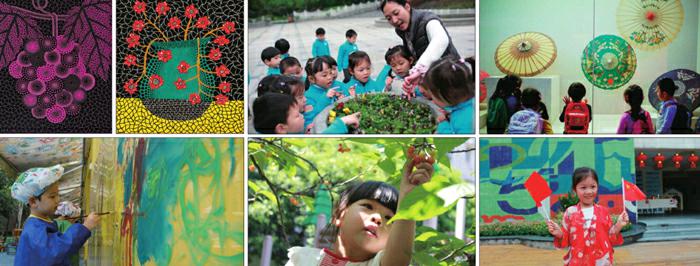

(二)教学发现行动:行走在日常之美与节日之美中

“教学发现行动”关注与幼儿生活相关的美,通过环境对幼儿进行美的熏陶和感染,使其发现与感受周围环境中的美并参与到环境的创设中,包括充满艺术特色的日常生活和具有人文气息的节日环境。

日常之美:教室中物品的摆放与整理,追求一种秩序美;教室区域环境的设计和装饰,感受一种色调美;日常生活中的服饰搭配,体验一种和谐美。

节日之美:不同节日的环境布置,感受色彩与节日的关系;不同节日的服装搭配,体验服饰和节日的关系。

“教学发现行动”中要遵守两个基本原则:生活性和整合性。教学方法以主题拓展和亲子互动为主,操作流程为:源于生活——主题拓展——参与体验。实施“教学发现行动”中的小班美术欣赏活动时,我们也有两个策略:

1. 寻找生活中的细节:一是由于小班幼儿对细小事物的敏锐关注,“教学发现行动”中可以有意识地关注生活中不起眼的小事物。二是找到幼儿非常喜欢的,比如圣诞节,和孩子们一起欣赏大商场的环境布置,带领幼儿参与到幼儿园的节日布置中,这会让孩子全程参与感受、体验、创造和表达美。

2. 注重情感共鸣的事物:比如教师的着装、同伴的美术作品,这些东西通常能引起幼儿的关注,并影响到他们的审美偏好。如诺诺之前一直很喜欢蓝色,而她的好朋友最喜歡粉色,现在她也开始喜欢粉色了。

【例】系列发现行动之二:老师的裙子

一天老师穿了一条新裙子,孩子们纷纷说:“老师,你的裙子真漂亮!”在老师的引导下,孩子们还分享了自己喜欢的服装:“我喜欢穿解放军的衣服”“我喜欢穿公主的衣服”,之后就生成了系列的主题活动:1. 老师哪里漂亮啦;2. 你喜欢穿什么样的衣服;3. 穿着漂亮的衣服上幼儿园;4. 小兔的花裙子;5. 美丽的小模特。

(三)专项发现行动:行走在名画之美与民间之美中

“专项发现行动”最接近于我们一贯以来对美术欣赏的理解,它主要包括名画作品欣赏和民间艺术欣赏。

名画之美:与小班幼儿随意涂画的点、线、面相类似的艺术家米罗的作品;色彩感强烈的艺术家梵高的作品;幼儿生活中经常接触到的格子画的艺术家代表蒙德里安的作品等。幼儿在欣赏名画作品中可以初步感知点、线、面、构图及色彩,感知人物的表情、姿态、神态、衣着等。

民间之美:我们国家的民间艺术还是很有底蕴的,如剪纸、扎染、编织、刺绣、陶瓷、石雕、泥塑等。通过与多种民间艺术的接触,幼儿有机会了解各种不同形态的艺术作品,审美素养得以提高。

“专项发现行动”中要遵守两个基本原则:适宜性和个性化。教学方法以体验式欣赏和比较式欣赏为主,操作流程为:作品欣赏——感官对话——自由表现。实施“专项发现行动”中的小班美术欣赏活动时,我们同样有两个策略:

1. 作品的提前呈现:“专项发现行动”的欣赏对象是名家名画和民间艺术作品,这类作品通常不易被小班幼儿主动发现。所以教师要有意地进行环境布置,将要欣赏的作品提前放在专项活动室里,引起幼儿的无意注意,小班幼儿通常会有一种发现“新大陆”的欣喜。

2. 多通道的感官刺激:小班幼儿注意力保持时间较短,而专项作品的欣赏如果仅仅以语言进行交流的话,幼儿容易失去兴趣。所以作品呈现应打开幼儿的多通道感官,让孩子在应景的音乐中欣赏作品,听一听画中人的声音,嗅一嗅画中花的芳香,感受下画中人的拥抱,等等。

【例】系列发现行动之三:草间弥生

被日本视为当代最重要的艺术家之一的草间弥生,善于用圆点进行表达。孩子们欣赏了她的作品之后,各种各样的想象出来了:皮球、泡泡、太阳、波波球、糖果……幼儿园里有一批孩子们非常喜欢的轮胎,在欣赏过草间弥生的作品之后,我们请孩子们装饰轮胎,并且为孩子们准备了色彩斑斓的圆形纸片、纽扣等,鼓励幼儿进行自由创作与表现。经过孩子们的精心创作,轮胎上的圆形拼贴画越来越丰富。

二、研究成效

(一)“发现行动”形成了小班美术欣赏活动的教学新路径

1. 基于“发现行动”下小班美术欣赏活动的教学框架

2. 基于“发现行动”下小班美术欣赏活动的特点

(1)多元化的发现视角

与传统的美术欣赏活动相比,现今的小班美术欣赏活动的视角和内容是多元化的。它不仅指向于名画的欣赏,更重视自然景色、人文景观、日常生活、节日生活和传统民间艺术的欣赏。

(2)欣赏与表现相结合

以往的幼儿园美术欣赏活动是狭义的欣赏,通常就欣赏而欣赏,美术表现与欣赏呈现割裂的状态。在“发现行动”下小班美术欣赏活动立足幼儿年龄特点,重视欣赏和表现的融合。表现是欣赏的目的,也是欣赏的手段。

(3)幼儿是“发现行动”的主体

在“发现行动”下的小班美术欣赏活动中,幼儿是欣赏的主体,无论在“户外发现行动”“教学发现行动”,或者是“专项发现行动”中,教师都非常关注幼儿的主体体验,重视激發幼儿在欣赏活动中的主动性。

3. 基于“发现行动”下小班美术欣赏活动的教学机制

(1)随机发现与有意创建相结合

在“户外发现行动”中我们提到随机性原则,在“专项发现行动”中我们提到环境的有意布置,这正是“发现行动”的重要机制之一。一方面幼儿园的美术欣赏活动是教师有计划的园本课程内容,它是有意创建的;另一方面由于幼儿是欣赏的主体,我们更重视幼儿的主动发现,而这往往具有很大的随机性。

(2)个别发现与集体发现相转换

在“发现行动”中,我们不难发现这样的现象:某位幼儿大胆地分享了自己关于美的发现,这就是个别发现。这个发现是否可以转换成集体的共同兴趣呢?这需要教师进行引导和观察。当引导后个别发现成为集体关注的兴趣点,我们就可以开展集体美术欣赏活动;当转换不成功,我们同样可以进行个别化的欣赏。同理,如果集体欣赏活动后个别幼儿还有深入的意愿,教师也应予以支持和鼓励。

(3)幼儿发现与教师发现相促进

幼儿发现是指幼儿主动发现了美的事物。教师发现有两层涵义,一是教师发现了美的事物,进而引发幼儿的注意;二是教师发现了幼儿的发现。不管是哪层涵义,小班美术欣赏活动中幼儿与教师的发现都可以相互促进、相互影响。

(二)“发现行动”提升了小班幼儿美术欣赏的整体素养

1. 发现美的眼睛

(1)看得见——审美敏感性高

美术欣赏中要具有一双善于发现美的眼睛,这就是审美敏感性。经过一年的实践研究,孩子们的审美敏感性明显比以前增强了。如:教室里环境的细微变化能引起更多的幼儿关注;专项活动室一旦有新的作品总能很快吸引孩子们的目光。这为幼儿的美术欣赏活动打下了良好的基础。

(2)看得多——审美范围度广

我们在开展“发现行动”的研究后,对小班幼儿美术欣赏的内容梳理后发现,幼儿的关键艺术经验主要源于自然景色,人文景观,日常生活和节日生活中所蕴含的美,名画类,民间工艺类等。小班美术欣赏活动的审美范围从单一的名画欣赏向多种欣赏内容转变。

(3)看得乐——审美愉悦感强

记得第一次给孩子们欣赏米罗的作品时,很多孩子并没有多大的兴趣。这正是因为审美体验太少,导致幼儿不会欣赏,审美愉悦感薄弱。在这一年的研究中,教师们设计了很多可参与的欣赏活动,孩子们对于审美愉悦感的体验越来越强烈。同时,这也达到了美术欣赏的目的。

2. 体验美的能力

(1)有意识的观察力

“发现行动”前期,教师出示欣赏对象后,幼儿对于欣赏对象的观察力弱,常常是个别幼儿的发现,且较少引起同伴的共鸣。一段“发现行动”后,孩子们的观察能力有了明显改善,如:涂鸦坊的电视机刚开始播放一段海底世界的视频,就立马吸引了孩子们的注意,教师适时抛出问题“你发现了什么”,孩子们积极回应,“我发现一条熊猫鱼”“我看到了草莓鱼”“我看到尼莫啦(小丑鱼)”……教师进一步提问“它们在干什么”,孩子们的表达热情更高了,“它们要去玩”“它们在跳舞”……

(2)稳定的注意力

我们通过对研究前和研究后的美术欣赏活动的教学现场观察发现,研究前幼儿对于欣赏对象的注意力平均维持在5分钟左右,研究后幼儿对于欣赏对象的注意力平均能达到11分钟。研究前有20%的幼儿对美术欣赏对象能保持较高的注意力,而研究后86%的幼儿能在美术欣赏活动中保持较高的注意力。

(3)自由的想象力

对于事物的审美体验和幼儿的想象力有着密切的联系。研究前和研究后我们分别让幼儿对同一种事物展开审美想象,幼儿表现出非常大的区别。如:绘本《身体里的洞洞》中关于黑色不同形状的猜想,“发现行动”后的幼儿想象数量达到15种,而行动前只有4种。

3. 表达美的方式

(1)情绪体验更积极

在这一年的研究中,我们发现孩子们有时并没有以任何外在的形式表现自己发现了美,但当你仔细觉察他们的情绪,你会发现他们在目不转睛地看、面带笑容等。其实这时他们已经产生了美的感受,这种内隐的情绪体验是小班幼儿表达美的重要方式。类似的情绪体验越来越丰富,我们经常会看见幼儿在美术欣赏活动中流露出欣喜的表情。

(2)语言交流更丰富

研究中我们还发现,虽然小班幼儿语言表达的完整性、流畅性和主动性都不强,但是在轻松自由的美术欣赏活动中,幼儿在教师的鼓励下不乏出现一些精彩的欣赏语言。如:一次对云朵的“户外发现行动”中,有幼儿说“白白的云朵像甜甜的棉花糖,好想吃”;还有幼儿说“是暖和的棉被,像被妈妈抱着一样”……

(3)艺术表达更创意

比较参与和没有参与“发现行动”的班级,分析他们的艺术作品,我们发现存在较明显的差异。首先,“发现行动”中的幼儿在艺术创作过程中更大胆,他们对自己的作品充满自信;其次从作品分析来看,“发现行动”中的幼儿作品大多是有故事的作品,如:幼儿用黑黑的色彩表现龙卷风,蓝色表现大海等。

结语

在研究中,我们能感受到幼儿在参与这些美术欣赏活动时兴趣浓厚,也能倾听到一些他们关于美的表达。但是比较困扰我们的是,由于小班幼儿年龄小,语言表达能力相对较弱,我们要去捕捉幼儿关于美的感受和表达相对有一定的难度。除此之外,通过美术欣赏的干预后,对于幼儿美术欣赏能力提升的效果通过何种有效的方式来考察,也是目前我们正在思考和研究的问题。

参考文献

[1] [美]罗恩菲德.創造与心智的成长[M].王德育,译.长沙:湖南美术出版社,1993.

[2] 屠美如.学前儿童美术教育[M].重庆:西南师范大学出版社,2000.

[3] 楼必生,屠美如.学前儿童艺术综合教育研究[M]. 南京:南京师范大学出版社,1997.

[4] 边霞.从一个活动案例看儿童美术欣赏活动的组织实施——“波洛克和他的画”欣赏活动案例与分析[J].中国美术教育,2000,(06).

[5] 陈娅妮.大班幼儿美术欣赏活动生活化的实践研究——以昆明市第十三幼儿园为例[D].昆明:云南师范大学,2014.

[6] 李明伟.幼儿美术欣赏“对话教学”的应用研究[D].北京:首都师范大学,2013.

[7] 王维.幼儿审美素质之内涵研究[D].南京:南京师范大学,2009.

[8] 张琳.鉴赏与表现相结合的幼儿美术教育研究[D].上海:华东师范大学,2012.

[9] 王和琴.幼儿园个性化美术教学活动的行动研究[D].南京:南京师范大学,2011.

[10] 徐玉杰.幼儿审美性观察指导初探[J].上海教育科研,2009,(11).

[11] 林琳.运用艺术家的眼光看世界——谈幼儿美术欣赏能力的培养[J].学前教育研究,2004,(01).

本文系杭州市教育科学规划2014年度研究课题“发现行动:小班幼儿美术欣赏活动的新路径研究”(课题编号:14G0204)最终成果。