茂县 全力打造羌文化旅游目的地

文/本刊记者 严腊梅

茂县 全力打造羌文化旅游目的地

文/本刊记者 严腊梅

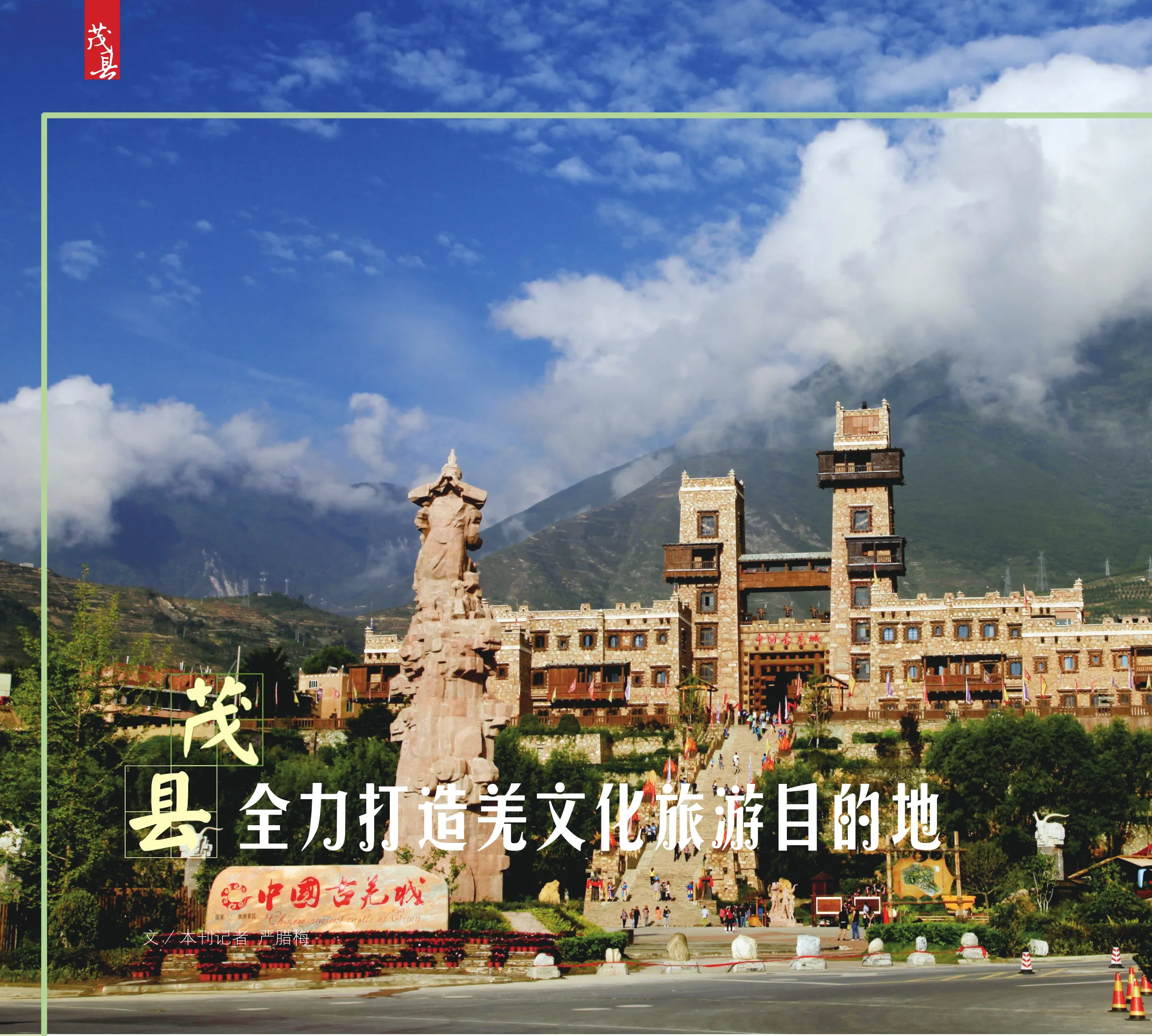

中国古羌城

距离成都一百多公里有个美丽的地方。那里山川秀丽,有地貌奇特的叠溪海子,有山水相连的九鼎山;那里人文资源丰富,有古羌碉楼,有营盘山文化遗址;那里自然景观雄奇,有松坪沟4A级风景区,有宝顶沟自然保护区。那里就是茂县,是全国最大的羌族核心聚居地和羌文化核心保护区,是古蜀文明的重要发祥地和全国羌族历史文化旅游目的地,是享誉中外的“中国羌都”。

中国古羌城古羌文化成致富“金钥匙”

浓缩了整个茂县羌文化的中国古羌城位于茂县县政府所在地凤仪镇。古羌城坐西朝东,背靠水西,脚抵岷江,面向九鼎山。

羌文化广场上,身着羌族服饰的女子围成圆圈跳着沙朗,表达对自然的感恩,对生活的祈祷。往上是通往古羌城的台阶,两侧立有一对羌族少女雕像,手捧羌红,欢迎远道而来的客人。拾级而上,两侧石板上绘有图案,记录着羌族的文化历史,“5·12”汶川大地震也被深深地刻画在历史的记忆中。眼前的古羌城庄严肃穆,俯视脚下苍生,高耸的碉楼仿佛在宣示羌王的威严。城门两侧各有一面羊皮鼓,三尊士兵塑像立于城门之上“吹着号角”,一阵风吹过,彩旗飘飘,恍惚间听见鼓声响起,号角声声。走进羌城,几个穿着羌族士兵服饰的青年,手握兵器,驻守在羌王官寨门前。往里是议事大厅,羌王和众臣端坐在厅中,再现议事情景。上二楼,这里是羌王起居场所。进入羌王卧室,一张白色虎皮平铺在桌上,昏黄的灯光下,我仿佛看到羌王当年的八面威风。

羌族是我国最古老的民族之一,在甲骨文中有一个也是唯一关于民族(或氏族、部落)称号的文字——“羌”,那是我国人类族号最早的记载。传说中国农业的始祖炎帝神农氏、因治水三过家门而不入的大禹皆为羌人。炎帝神农氏本姓姜,据史籍记载:“姜”为羌人的一种,“羌”和“姜”本是一字,“羌”从人,作为族之名;“姜”从女,作羌人女子之姓。后来分化出一支转向农业生产的部族,这一支部族统一的姓氏为“姜”,因此有炎帝为羌人之说。据史书《吴越春秋•越王无余外传》记载:“(大禹)家于西羌,地曰石纽。石纽在蜀西川也。”便印证了大禹为羌人。著名人类学家、社会学家费孝通先生称古羌人是“一个向外输血的民族”,炎帝神农氏的姜姓部落在不断的迁徙和壮大中与黄帝等部落集团频繁接触,逐渐融合,构成了汉族的前身华夏族。古羌族由来已久,但现在只有分布在四川西北岷江上游的少部分羌人较多地保留了先祖的风俗习惯和宗教信仰,成为现代的羌族。中国古羌城便是羌文化保存最为完整的地方之一,是目前全国乃至世界唯一的羌文化最大核心展示地。

古老的羌族文化在岷江河畔传承千年,时至今日,仍光彩夺目。茂县政府为保护传统古羌文化、发展当地经济,拟将中国古羌城所在的凤仪镇打造成茂县旅游集散服务中心,依托“中国古羌城”景区,通过羌绣、羌笛制作与演奏,羊皮鼓传统舞蹈等传统技艺展示,让更多的人了解古羌文化,融入古羌风俗习惯,同时带动高半山民间艺人就业和当地农副土特产品销售,以此达到拓宽贫困群众增收,走出一条“旅游+扶贫”带动贫困群众致富脱贫的希望之路。

原生态歌舞 摄影/杨柏辉

腊普村是模范村 摄影/毛艳梅

“文旅+生态”高半山村探索致富路

汽车弯弯绕绕,停留在山顶的腊普村,雾气氤氲,更添一分神秘的色彩。草木还在静待春的到来,墙边迎春花早已盛开,为沉睡的大地增添一抹艳丽的春光。微风吹过,一缕花香袭来,黄色的花瓣乘着风兜兜转转飘落在地上。拐角处,竹篾编织成的垃圾桶融入自然之景,毫无违和感,成为一道特别的风景。山上一片白色的塑料薄膜,那里生长着希望,随着草莓的生根、发芽而茁壮成长。

地处高半山区的永和乡腊普村,是茂县羌文化最浓厚的村落。每到农历六月初七水龙节这天,腊普村的村民们舞龙祭神,唱山歌、跳莎朗舞、品咂酒,热闹非凡。但由于自然环境恶劣、生产生活条件落后,腊普村也是国家精准扶贫重点村。

“我们村海拔在2200米以上,以前就只能以种植传统的蔬菜等为生,生活艰苦,” 腊普村村长龙雄说,“现在种植草莓、发展旅游,日子越过越好了。”腊普村共有297户1047人,2015年建档立卡贫困户39户,去年脱贫37户,预计今年脱贫2户,实现腊普村全面脱贫。

村民王波一家4口,大女儿还在上大学,小女儿才一岁多,妻子患病,全家唯一的劳动力只有王波一人,前几年只能靠种植3亩多地的青椒为生,家里人均年收入一千多元。在四川省文化厅的对口帮扶下,腊普村10户乡村示范户对房屋进行改造以接待游客,每户获得补贴金1万3千元,王波家就是其中一户。现在,王波家有标准间2间,可接待4人入住。2016年王波一家靠产业调整后种植的青红脆李,以及一些旅游收入,年收入达2万多,已经脱贫了。

王波告诉记者,尽管对房屋进行了改造,但旅游收入还是不可观,希望以后能好一些。“这里太偏远了,住宿条件又跟不上县城,很多游客到这参加完水龙节活动就走了,只有少数人留下来。”龙雄说,“我们正在准备打造龙王庙,同时增加水龙节活动,改善住宿条件,还在计划开展草莓采摘活动,希望这样能留住游客。”

山高路远也阻挡不了人民脱贫致富的步伐和茂县退出贫困县的决心,茂县正举全县之力推进脱贫攻坚,不放弃任何一户贫困户。

王波

“景区带村能人带户”,强力辐射带民脱贫奔康

①腊普村水龙雕像 摄影/毛艳梅

②强利家 摄影/毛艳梅

初春的早晨,阳光和煦,山峦之中,一池春水泛着祖母绿般的光泽,与周围还未觉醒的枯黄相互映衬,别有一番风味。那便是叠溪海子,匆匆一眼,竟成永恒。

车子经过叠溪海子,向沟谷深处继续前行。不多时,一个村寨出现在眼前,木头栅栏围成了一个个家,家家户户门口垒满了木块,整整齐齐。新劈的木柴还带着金黄色的高贵气息,久置的栅栏却充满生活的味道,与泥土融成一色。几户人家圈养的马儿不似以往所见,没有马鞍,没有缰绳,悠闲地埋头吃草。几头黑色的牦牛卧倒在溪流边懒懒地晒着太阳。远处的山顶积雪未化,在湛蓝的天空下熠熠生辉。这里便是松坪沟乡岩窝村。

来到岩窝村,不得不说强利农家乐,强利是贺文龙的小名。贺文龙一家5口,父母、兄弟、弟媳,以前靠着挖中药材和种植传统农作物为生,年收入仅1万多元。一次,贺文龙带朋友回家,朋友感叹:“周围这么好的风景,你们家条件也不错,为什么不开农家乐?”朋友的话让贺文龙醍醐灌顶,当年就开始做准备,朋友更是在网上帮忙宣传。2013年10月,强利农家乐开业。贺文龙利用网络宣传、推广,很快,强利农家乐在当地声名鹊起,在成都的朋友圈也小有名气。

强利农家乐现有七间房,最多能同时接待20多人。此外,家里还养了120多头牦牛,平均每年卖四五头牦牛,收入两万多元;还有2匹马,平时用来驮载游客,120元一天。2016年,贺文龙家仅旅游收入就有七八万元。随着游客的增多,强利农家乐的房间已经远远供不应求,贺文龙便将游客分散到村里其他村民家,尤其是分散到有接待能力的贫困户家。“希望村里其他人也搞起农家乐,一起致富。”贺文龙说,黝黑的脸庞挂着诚恳的微笑。“我现在自己出资100万,另外还众筹了100万,在你们来的路上建了一栋酒店,现在主体已经完工,还在准备地暖、空调等设备,预计今年八九月份开始营业,到那时候条件会更好。”提到新建的酒店,贺文龙满是欣喜,“以后装上空调,电压可能跟不上,我现在正在向乡里申请安装一个变压器,确保电压稳定。”对于这一申请,得到了松坪沟乡政府的支持,“他把酒店一建,就能接待更多的人,拉动经济增长,同时还会聘请员工,提高就业,对此我们表示鼓励。”同行的松坪沟乡乡长说。

同村的楚芽一家也经营着农家乐,2014年开始接待游客,每年旅游收入1万多元。楚芽家养有30多头牦牛、2匹马,同其他村民一样,他家的马跟松坪沟风景区内马帮签有用马协议。每户人家的马在马帮排上号,按号用马,每匹马120元一天,一匹马基本上一年能排上五六天,其余时间马可以由主人自由支配,可接待一些散客。正如所有普通家庭一样,楚芽一家过着平凡简单而幸福的生活。希望无处不在,生活只会越过越好。恰逢周末,楚芽几岁大的孩子放假在家,在院子里逗弄着小狗,画面生动而温馨。

松坪沟风景区是国家4A级景区,2016年接待游客20万人次,人流量巨大。岩窝村依托景区发展旅游,2016年全村旅游收入达20多万元。岩窝村共126户433人,2015年建档立卡贫困户28户,去年脱贫26户。2016年,岩窝村年人均收入9000多元,较2015年人均收入增加1082元。同年,叠溪松坪沟景区被申报为“景区带村”旅游扶贫示范项目,松坪沟乡岩窝村强利家被申报为“能人带户”旅游扶贫示范项目。

2016年,茂县实现827户3044人脱贫,退出贫困村9个;预计2017年将实现429户1541人脱贫、退出贫困村30个、贫困县“摘帽”;2018年实现25个贫困村全部退出、贫困人口全部脱贫的目标任务。2016年末,茂县旅游年总收入为170000万元,较2011年的56300万元增长202%,旅游产业充分发挥了其富民强国的主导作用。

作为全国最大的羌族核心聚居地,茂县2017年将以拓景扩容为总揽,推进羌文化旅游目的地建设。茂县副县长周耀告诉记者,为此茂县人民政府专门成立了一个文旅投资公司与华侨城集团,在中国古羌城准备投资20-30亿人民币打造文旅项目。此外,茂县还将申报坪头羌寨为4A级景区并重新对其打造,申报牟托和其他村为A级景区,并在松坪沟景区重点发展避暑旅游。茂县正以古羌文化为依托,加快全域旅游示范区建设,从而走出一条文化旅游致富之路。(责任编辑/凌云 设计/毛豆)

贺文龙(强利)

③叠溪松坪沟景区芳草海 摄影/何清海