隧道大偏压变形处理措施的探讨

魏宏图

摘 要:在隧道施工建设项目中,由于隧道断面较大、山体偏压、岩质较软、地下水丰富等不利影响,导致软质岩隧道容易出现大偏压变形的问题,这也是设计和施工过程中容易忽视的地方。该文将结合具体的隧道工程施工实例,简要探讨隧道出现偏压变形的简要情况,并提出解决隧道大偏压变形的具体措施。

关键词:隧道工程 大偏压变形 变形处理 支护

中图分类号:U457 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)04(c)-0043-03

随着我国经济的不断发展,我国隧道工程的建设再次掀起热潮。在隧道施工建设项目中,由于隧道断面较大、山体偏压、岩质较软、地下水丰富等不利影响,导致软质岩隧道容易出现大偏压变形的问题,这也是设计和施工过程中容易忽视的地方,一旦软质隧道出现这一问题,容易产生变形、侵限、甚至坍塌等风险,这会对工程的施工安全造成很大的威胁。该文笔者将结合具体的隧道工程施工实例,简要探讨隧道出现偏压变形的简要情况,并对出现大偏差变形的主要原因进行了分析,最后提出了解决隧道大偏压变形的具体措施。

1 工程概况

拟建石门坪1#隧道位于甘肃省宕昌县两河口乡石门坪村,穿行于白龙江右岸山体,进口位于石门坪电站大坝上游右岸山体斜坡,出口位于石门坪沟左岸斜坡,隧道进、出口端均为乡道,道狭窄,交通不便,需新修便道。

石门坪1#隧道属中山地貌。隧址区位于白龙江右岸山体,山体走向呈南北向,山势呈西北高东南低,隧道线路所经最大高程约为1 420 m,山体自然坡度较陡,植被稀少,大部基岩裸露;山体地表发育数条小冲沟,无长流水;隧址区地下水主要为第四系孔隙性潜水、基岩裂隙水;隧址区松散岩类孔隙水主要赋存于第四系残坡积碎石土中,补给来源为大气降水和地表水体入渗,碎石土厚度小,透水性及富水性均较好,大气降水易入渗后多迅速形成径流向低洼处排泄,此类地下水不易大量富集,水量较贫乏。

石门坪1#隧道YK359+530~YK359+788/ZK359+550~ZK359+777段为Ⅳ级围岩,该段隧道埋深42~167 m,地层岩性为泥盆系中统灰色-浅灰色板岩夹灰岩、千枚岩,中风化,属较软岩,受构造影响褶曲发育,围岩破碎,完整性较差,岩层产状220~251°∠60~83°,与洞轴线近乎平行或呈小角度相交,板理面发育,一般平整较光滑,结合一般-较差,开挖后易沿板理面滑塌、掉块。隧道出口斜坡上部由于道路开挖形成近乎直立的高陡边坡,岩性为板岩、灰岩夹千枚岩,软硬不均,皱曲发育,层间张裂隙发育,岩体破碎,产状陡立。原设计YK359+530~YK359+788/ZK359+550~ZK359+777段采用SⅣb型衬砌结构。

2 现场情况

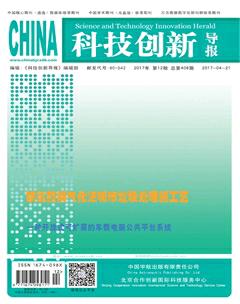

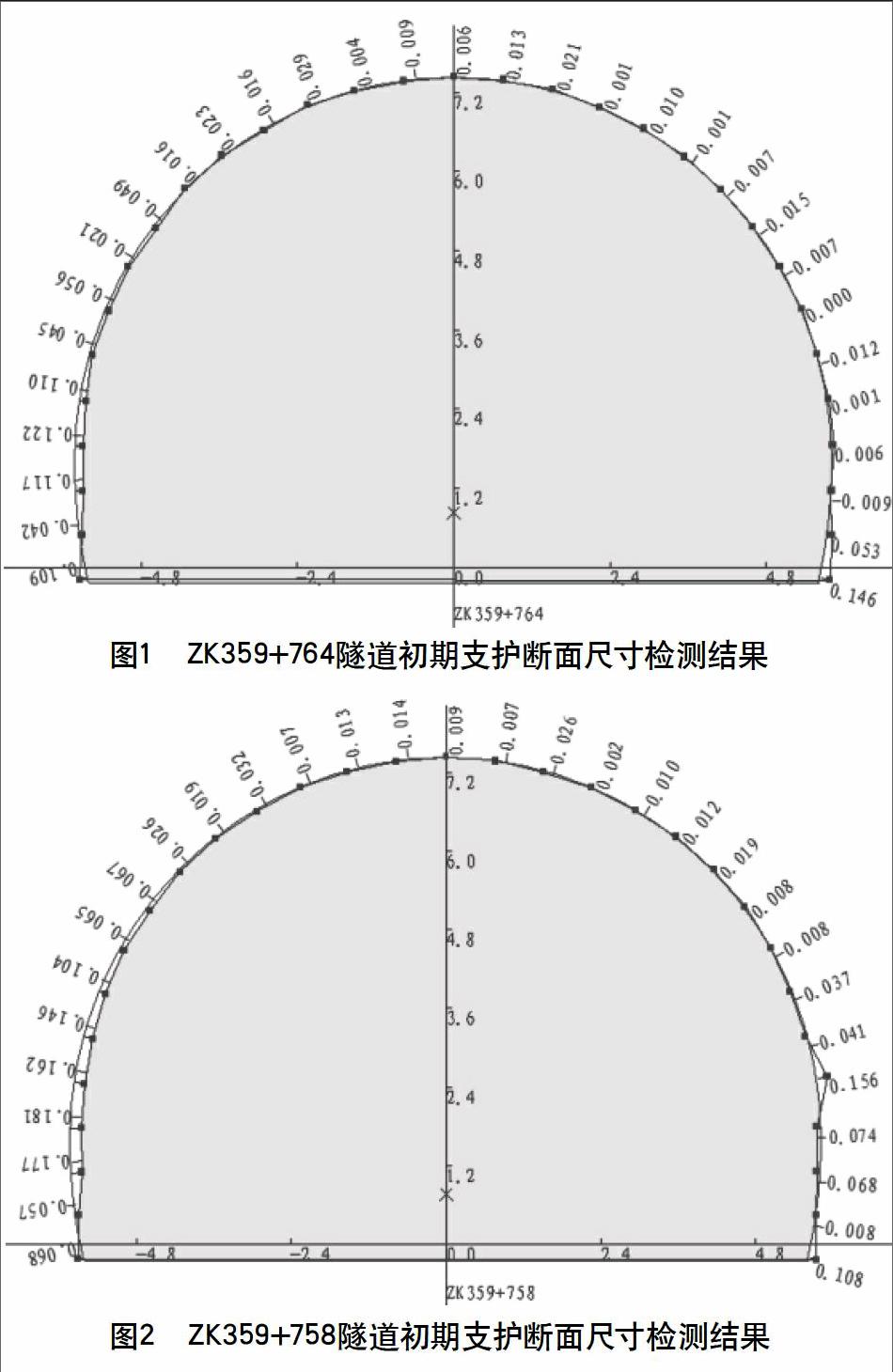

经现场查看,ZK359+732~ZK359+767段初期支护收敛变形较大,如图1、图2所示,左侧从拱腰以下至边墙脚范围内初期支护已侵入二次衬砌限界,侵限最大为18 cm;右侧从最大跨以上2 m至边墙脚范围内初期支护已侵限,侵限最大为8 cm,收敛变形在最大跨处表现较为明显(拱架接头处)。隧道左线ZK359+790处地表出现一条纵向裂缝,该裂缝横切洞顶截水沟,裂缝长度约3 m,宽度约4 cm;ZK359+800处地表出现一条横向裂缝,该裂缝方向与洞顶截水沟平行,裂缝长度约3 m,宽度约3 cm。隧道右线YK359+765处地表农道边缘有两条横向裂缝,裂缝长度5~6 m,宽度约1 cm。

3 出现变形的原因分析

(1)围岩本身的特性决定了自稳定性差。隧址区出露泥盆系中统板岩夹千枚岩变砂岩及灰岩,岩体类型可分为以板岩、千枚岩为主的软岩~较软岩和以灰岩、变砂岩为主的较硬岩,这种岩体岩质较软、强度低,在围岩偏压的作用下隧道出现产生变形。这种岩体的孔隙率较大,并且该工程地下水较为封堵,为水的渗入创造了条件。这种岩体容易风化,崩解行较强,风化所产生的土体在水的浸泡之下容易发生膨胀,风干失水后迅速崩解为碎屑状。

(2)施工过程所产生的偏差。对于这种自稳性较差的稳岩,变形较大,当变形达到一定程度之后,隧道的初期支付容易受到破坏,严重的话会出现围岩失稳的问题。在施工中应加强支护的强度,如果围岩仍不能满足稳定性的要求,则应及时做好二次支护。而在施工过程中,如果一旦围岩出现较大的持续变形,变形未稳定时进行二次衬砌的施作会造成二衬受力开裂,已经取不到良好的效果。

在施工过程中,对于系统锚杆的施作不到位,锁脚锚杆角度、方向控制不到位,系统锚杆及锁脚锚杆并未大角度穿越层里面。该工程开挖的步距较大,仰拱和二次衬砌无法及时跟进,初支IV级围岩支护钢拱架未封闭成环,这些因素都将直接影响隧道内收敛变形。

4 处理措施

(1)加强监控量测工作,在隧道洞内、洞顶地表及洞顶农道布设监控量测断面,缩短监控量测断面间距,加大监控量测频率,及时整理数据,对洞内变形、地表沉降进行观测,从而反馈施工。在该工程施工中主要进行监测的项目包括:①洞口浅埋段的地表下沉观测;②隧道围岩及支护结构监控量测;③围岩稳定性和支护效果分析。隧道施工时,对洞顶附近电杆、电线塔等设施应进行实时监控,若有倾斜、偏移等现象出现,应及时与相关部门联系,采取有效措施。

洞口淺埋段的地表下沉观测洞口浅埋段,布置4~7个观测横断面,地表下沉量测的纵向间距S为:H<15 m时,S=5 m;15 m

(2)对洞顶地表裂缝及洞顶农道裂缝采用水泥砂浆进行灌缝处理,以便观察裂缝进一步发展以及防止后期地表降水流入裂缝,加剧裂缝的进一步发展。

(3)经观测洞内变形及地表沉降稳定后,对左洞初期支护侵限段进行换拱处理,换拱应左右侧交错进行,换拱参数采用:I18型钢拱架支护(纵向@100 cm,钢拱架间采用φ22钢筋连接,环向@0.5 m);在起拱线上下50 cm处各打设一组(每组两根)长度为4 m的Φ42注浆锁脚锚管,并在钢拱架接头处打设两根长度为4 m的Φ42注浆锁脚锚管进行固定;换拱范围内打设长度为3 m的Φ42径向注浆小导管,间距100 cm(纵)×150 cm(环);喷射C25混凝土24 cm,拱墙铺挂φ8钢筋网(@20 cm×20 cm);全断面施做C30模筑钢筋混凝土二次衬砌40 cm。

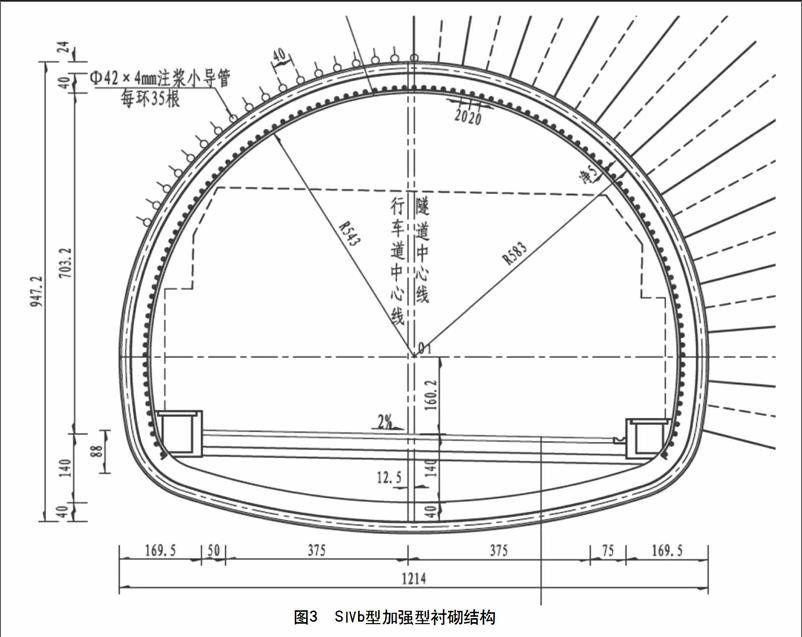

(4)对石门坪1#隧道YK359+758~YK359+778/ZK359+705~ZK359+725段原设计的SⅣb型衬砌结构进行加强,如图1所示。即将以上两段的初期支护封闭成环,替换原设计长度2 m长φ22锁脚锚杆为长度4 m的Φ42注浆锁脚锚管,并在起拱线处增打1组锁脚锚管。衬砌结构拱脚、墙角部位锁脚锚管(杆)设置在开挖台阶的拱脚、墙脚处,与铅垂方向成30°~45°角斜向下打入围岩,以控制结构下沉、收敛;半套拱拱脚部位锁锚管(杆)应径向打入围岩,并根据实际地形,岩层倾向合理控制控制角度,有效限制半套拱的拱脚变位和下沉。所有锁脚锚管均应管内注浆,以增加锁脚刚度(见图3)。

(5)鉴于石门坪1#隧道YK359+530~YK359+788/ZK359+550~ZK359+777段岩层倾角较大,近乎垂直,且其节理发育,系统锚杆在隧道支护体系中的作用(组合梁)较为明显,特别是在拱腰至边墙范围内的支护效果良好,所以,在施工过程中必须加强施做系统锚杆的监管,严格按设计施工,以达到设计应有的支护效果。

(6)根据现场侵限段初期支护的变形情况,在上下导钢拱架接头处的收敛变形最大,钢拱架接头处为支护结构的薄弱部位,在施工过程中应加强钢拱架的连接质量、锁脚锚杆的打设角度及与钢拱架的焊接质量。

5 结语

针对于存在山体偏压、较软岩质情况,隧道较易出现大偏压变形问题。文章通过结合某软质岩隧道工程实例,该隧道存在山体偏压、残坡积碎石土情况,同时围岩自稳定性差以及施工偏差等原因造成了隧道的初期支護受到破坏,导致某标段初期支护收敛变形较大。对左洞初期支护侵限段进行换拱处理,以及原设计的SⅣb型衬砌结构进行加强等措施,使得该工程隧道大偏压变形得到有效控制。

参考文献

[1] 师伟.浅埋偏压黄土隧道变形破坏机制分析及治理措施[J].公路交通技术,2016(10):38-41.

[2] 李波.膨胀偏压软岩隧道变形机理分析及控制技术[J].铁道建筑技术,2015(5):80-82.

[3] 阳小峻.大断面软岩偏压隧道变形原因分析与处理[J].江西建材,2015(4):115-118.

[4] 刘小军,张永兴.地形因素及围岩类别对偏压隧道的影响效应分析[J].西安建筑科技大学学报:自然科学版,2010(4):78-81.