公共体育信息服务研究:轨迹、诊断与启示

黎天乐+杜梅

摘要:采用文献计量分析、逻辑分析等研究方法,对国内外相关研究的发展轨迹、理论基础、研究视角和研究方法进行了系统的梳理和诊断。研究发现:公共体育信息服务国内外研究发展轨迹存在共性,今后一段时间仍将是研究热点;国内该领域系统深入的研究较少,多融汇于公共体育服务研究中;理论基础比较薄弱,缺乏多学科理论的融合;研究视角比较局限;研究方法比较单一。并在此基础上提出了对未来研究的启示,力图为更好地开展公共体育信息服务奠定基础。

关键词:公共体育信息服务;轨迹;视角;启示

随着社会经济的发展进步,公众对体育与健康的关注度显著提升,对公共体育服务的需求也日益增长。同时,信息科技的不断发展极大地改变了人们的生活方式,人民群众对公共体育信息获取、交互等的便捷性、及时性的要求已经提高到前所未有的高度。公共体育服务要在高度信息化的社会环境中取得进一步的发展,其信息服务的重要性不可小觑。事实上,《国家体育发展“十三五”规划》已明确指出,在不断完善基本公共体育服务过程中要加强基本公共体育服务信息化建设。然而,与日益提高的需求和国家的高度重视形成鲜明对比的是目前我国公共体育信息服务较为落后,相关政府部门、体育社会组织的体育信息平台更新不及时、互动性不强、信息供给与需求不匹配等。同时,学界对公共体育信息服务的科学研究积累了一定的成果,但比较零散,对于改善公共體育信息服务实践缺乏系统性指导。因此,本研究主要采用文献计量分析与逻辑分析相结合的方法,梳理分析公开发表的相关研究成果,探寻公共体育信息服务研究发展轨迹,并从相关研究的理论基础、研究视角和研究方法等角度对文献进行诊断分析,以期为当下及未来开展公共体育信息服务研究提供有价值的启示。

1公共体育信息服务研究轨迹

1.1国内公共体育信息服务研究轨迹

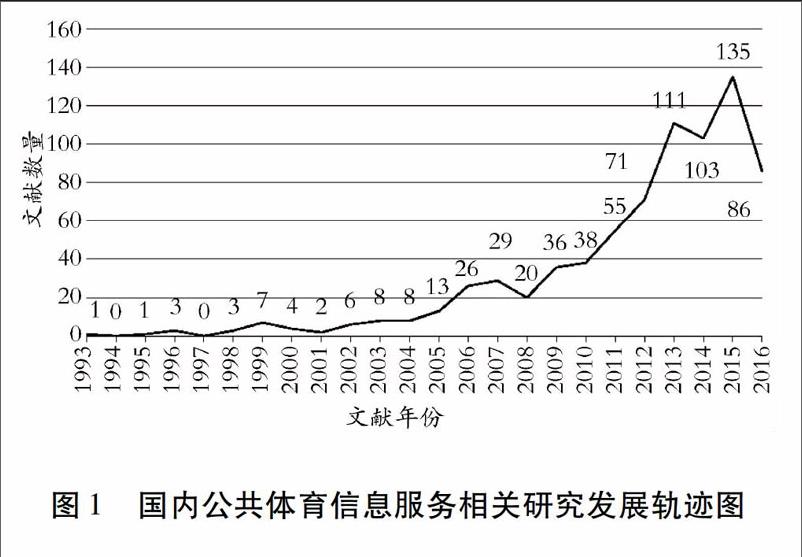

本文以中国知网(CNKI)为文献检索平台,时间跨度为1993-2016年,检索得到公共体育信息服务相关研究777篇,其中以硕士学位论文数量最多,占文献总数的39%,非核心学术期刊发表的论文有255篇,占33%,核心学术期刊发表的论文仅104篇,占14%,另有部分会议论文和博士学位论文。

梳理分析发现,国内关于公共体育信息服务的相关研究最早见于1987年王维川关于建立我国体育咨询机构的探讨,说明早在30年前已有学者意识到对体育信息进行收集、处理、分析并提供给相关各方使用的重要意义。虽然作者并未使用“公共体育信息服务”的概念,也未明确界定体育咨询机构的性质,但确实标志着国内学界关于公共体育信息服务需求的预判与觉醒。其后十年间,陆陆续续有学者在研究中涉及到体育信息服务的内容,但主要是从情报学角度研究如何利用体育信息服务于竞技体育发展,总体来讲成果十分有限,这可以看作是公共体育信息服务相关研究的起步阶段。

1998年,倪同云研究提出在国家体育总局建立群众体育信息中心的必要性、可行性,并提出了建立该中心的工作步骤建议,是检索发现的第一项面向社会公众的公共体育信息服务应用性研究成果。此后十年间,伴随着学界对公共体育服务的日益关注,公共体育信息服务相关研究有所增长,但多数还是作为研究内容的一部分出现在学术研究成果中,这是公共体育信息服务相关研究的缓慢发展阶段(见图1)。

2008年北京奥运会前后开始,公共体育信息服务相关研究进入快速增长阶段。肖林鹏等学者展开了公共体育服务体系构架研究,并指出公共体育信息服务是公共体育服务系统的一部分,曹可强、蔡景台等学者也在其关于公共体育服务体系的研究中论述了公共体育信息服务存在的问题与不足,强调信息服务是公共体育服务体系中不可或缺的组成部分。总体来讲,这一阶段学者的研究比较关注公共体育服务体系作为一个宏观整体,对作为该整体之构成部分的公共体育信息服务研究尚未具体展开。国内学者关于公共体育信息服务的有针对性的具体而深入的研究始见于2011年(陈永新;林明),但如前文所言,专门以公共体育信息服务为研究对象的成果数量仍旧比较有限,相关文献数量的快速增长主要是由于学者对公共体育服务体系及相关问题的关注度日益提高,并且学者们普遍认可公共体育信息服务在公共服务体系中的重要地位。需要说明的是,图1显示,2016年相关文献数量有急剧下降并不准确,在本文进行文献检索时,诸多学术期刊2016年末刊发的论文尚未录入CNKI数据库系统。

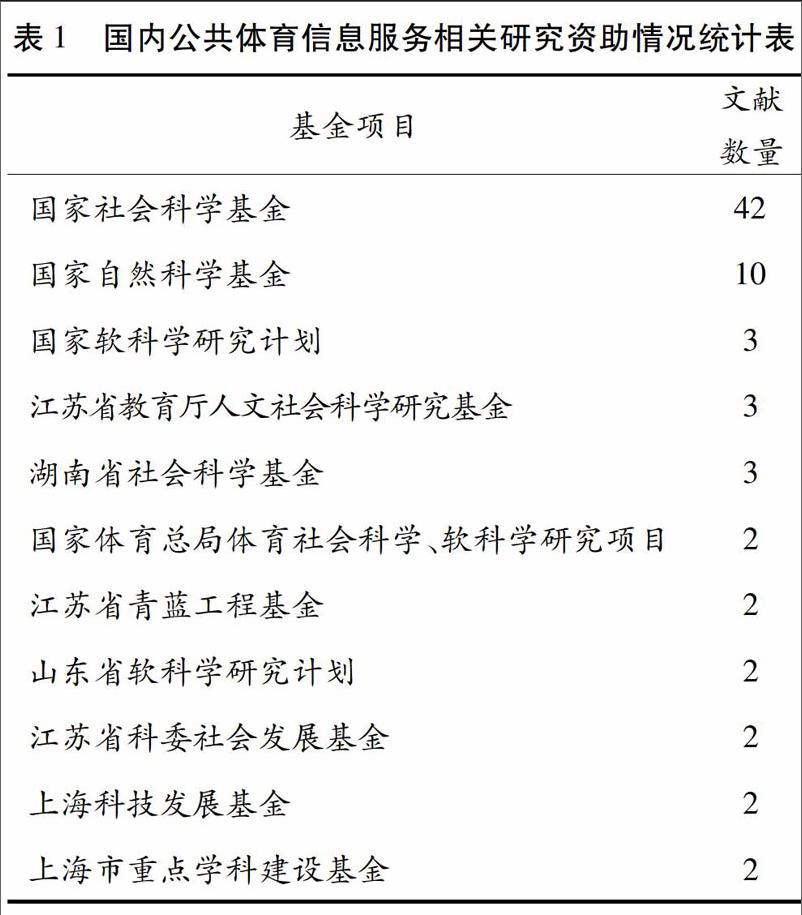

表1呈现了国内公共体育信息服务相关研究所获基金资助的情况,较为集中在近十年,其中国家级基金资助最多,显示了近年来从中央到地方政府对体育公共服务的重视,公共体育信息服务研究仍旧是热点。

1.2国外公共体育信息服务研究轨迹

本文基于Web of Seienee、Seopus、Proquest数据库进行关键词检索,得到公共体育信息服务相关文献283篇,其中学术期刊和会议论文占绝大多数(92%),学位论文仅有1篇,其他包括部分书章节、学者评论等。其中早在1939年,美国地理协会研究人员Bernard M.撰文论述美国西北部诸州气象局提供户外运动气象信息服务的重要性,是最早提出向社会公众提供体育活动相关的信息服务的科学研究,比国内学者的相关研究提早了50年。之后,时隔近30年,另一名美国学者SherryJohn H.在研究游泳池管理相关法律问题中指出,随着游泳池日益普遍,游泳池管理者和泳客需要得到更多的关于安全方面的信息和协助。然而,公共体育信息服务问题并未在学界引起重视,只是极少数学者对这一问题认识的萌发阶段。

从1978年开始,学者们对公共体育信息服务的认识有所提升,几乎每年都有少量的相关研究发表,主要是来自美国、加拿大、英国等发达国家从事医学、社会学研究的学者,他们从健康促进、生活习惯改变、运动安全等角度开展研究,并普遍指出向公众提供相应的知识、信息或信息获取渠道的重要意义,这是公共体育信息服务相关研究缓慢发展阶段(见图2)。

直到2002年以后,相关研究数量开始有较为明显的增长,医学与健康学科领域学者的研究成果仍占最高比例(60%),但社会科学(21%)、计算机科学(13%)、工程学(13%)和管理学(7%)领域的相关研究成果所占比例也有较大的增长,研究内容更为深入具体。例如Ives、Blake、Marqrethe(2004)基于公众满意度视角,认为用户对信息的满意度受到信息的准确性、描述的确切性、与用户需求的符合程度等因素的影响,从而推出用于衡量公众信息满意度的五项指标。而Pieterson(2006)指出,公众寻求公共服务的目的是不同的,拓宽服务渠道必须整合多元供给主体以提供个性化服务。继此之后,Ebbers、Pieterson(2008)又构建了一个多元主体和政府部门共同供给公共服务的模型,用于研究公众在采用多种不同的供给主体时与主导公共服务供给的政府部门进行的互动,为优化多元主体的公共服务供给机制提供了参考。除此之外,关于体育信息资源优化、信息行为分析以及信息影响等技术层面的研究,说明公共体育信息服务问题在相关学科领域引起了更广泛的关注,进入该领域研究的快速增长阶段。

2公共体育信息服务研究诊断

2.1理论基础

公共体育信息服务属于公共体育服务的一部分,目的在于满足社会公众的基本公共体育信息需求,同时信息的传播与获取又与信息技术和传媒有着密切的关系,文献分析发现,相关学者在研究中主要借鑒的是新公共服务理论、马斯洛的需求层次理论以及使用与满足理论等。

新公共服务理论认为政府应当“服务而非掌舵”,政府公共服务的目的应当回归至公共利益,必须尊重民意,关注公平公正。毛传海(2006)、丁青(2014)、张征斌(2014)等认为该理论为公共服务供给和生产的分离提供了重要理论依据,认为公共体育信息服务应该构建多主体供给格局,建设共享式公共体育信息服务平台。

马斯洛的需求层次理论认为人的需求分为五个层次,并且需求是逐层递进的。在公共体育信息服务相关研究中大量的实证研究以此理论为基础。比如,孙旖旎(2006)依据该理论为北京奥运会设计了公共体育信息服务的个性化服务功能框架,从了解公众需求出发讨论公共体育信息服务的个性化供给。

使用与满足理论常用于研究用户使用媒体获取信息的心理动机、满足机制及媒体使用效果,该理论认为:人们会主动寻求媒体以满足自身需求,寻求行为受到社会和心理因素的影响,主动性程度影响着人们使用媒体的效果和体验。杜恺(2015)以该理论为基础研究公共体育信息服务平台传播模式,发现平台存在着用户使用粘性不大、技术支撑不足、信息内容不全面等问题。

总体来看,公共体育信息服务相关研究的理论基础主要涉及公共管理学、心理学、传播学等学科,还比较局限,有待对照更广泛的学科领域或交叉融合多学科理论为该领域的研究提供更全面的指导和借鉴。

2.2研究视角

2.2.1公共体育信息服务需求视角

诸多学者从公共体育信息服务需求的角度切入研究,包括需求调查、满意度调查等。国内早期的信息需求调查主要局限于对竞技体育教练员及高校师生等特定人群的体育信息需求调查,但近年来对需求以及满意度的调查逐渐转移到社会公众角度。国外学者多采用构建数学模型的方法研究运动爱好者的信息需求模型或对公共体育信息服务的依赖。综合分析发现,目前我国公共体育信息服务领域的公众需求研究存在如下问题:(1)学者们对信息内容的分类较为笼统;(2)需求调查样本量不大,地域局限较大;(3)研究不够深入,缺乏对需求与动机及行为的内在关联研究。

2.2.2公共体育信息服务供给视角

公共体育信息服务供给模式研究是对公共体育信息服务的供给主体、供给体制、供给体系等为切入点进行研究的视角。目前,学者们的主要观点趋于一致(陈永新,2011;杜芸芸,2013;丁青,2015,认为公共体育信息服务政府供给存在三大主要问题:信息壁垒难突破、评价监督不到位、技术更新不及时。至于如何避免上述问题,构建公共体育信息服务多元主体供给格局的研究不多,融汇于公共体育服务供给研究中,诸多学者认为服务外包是实现体育公共服务多元主体供给的最优模式。

2.2.3公共体育信息服务平台视角

公共信息服务平台是沟通“需求”与“供给”的桥梁,平台视角也是前两个视角的有力补充。诸多学者从公共体育信息服务平台构建与完善的角度切入进行研究积累了部分研究成果。陈永新、丁青等针对政府公共体育信息服务平台进行研究,指出内容局限,信息更新处理不到位、个性化服务缺失、与群众需求不符、多平台间缺乏协同整合、功能形同虚设等情况,并指出背后原因在于公共信息服务从业人员不足,政府网站整体建设水平低下的问题。张峻豪、尹恒对比部分政府体育信息平台和社会体育信息平台,指出社会办体育信息论坛同样存在对信息只顾发布而不处理和分析的现象,并且存在商业化过重,广告溢出而损害其信息服务功能的弊病。可见,现有的公共体育信息服务平台存在诸多问题,亟待更全面、系统的诊断分析和科学可行的优化完善。

综观各个视角的研究,为认识和解决公共体育信息服务中的问题提供了有价值的参考,但尚不全面,比如对公共体育信息服务政策、信息安全、技术保障等方面的研究还较为欠缺。

2.3研究方法

为把握目前国内外公共体育信息服务研究方法最新趋势,本文对2012年以来发表的相关国内核心期刊(共计54篇)和Web of Science收录的SSCI期刊论文(共计18篇)进行了进一步分析,结果如表2所示。

综合来看,国内定量研究占成果总数的比例略低于国外;国内对访谈法的运用较为广泛,且在定性研究与定量研究的结合上,较多的采用了访谈法和问卷调查法相结合的方式。国外有部分学者采用了国内较为少见的实验法,如贝克、吉利森等(2016)采用持续观察的方式,就体育信息对用户运动行为的影响进行了分析。在案例分析法的应用中,国内学者多是针对单一案例的研究,而国外学者则多采用多案例综合分析与数理统计相结合的方法。可见,国内相关学者在研究方法上有进一步丰富、创新的空间。

3公共体育信息服务研究启示

第一,基于公共体育信息服务研究的理论基础还比较薄弱,跨学科的理论借鉴刚刚开始。一方面,公共体育信息服务理论研究需迈向多学科理论的交叉融合,并且应当吸收更多各学科的理论精华,开拓思路,继承发展;另一方面,在借鉴各理论应用到公共体育信息服务研究的过程中,要考虑体育信息的自身特性,选择性吸收。

第二,研究视角由宏观转向宏观、微观并重。依据对国内外研究轨迹的分析可见,国内对公共体育信息服务研究正由宏观的概念研究转向相对具体的系统研究,而国外的相关研究则已开始更为深入的微观应用研究。因此,本文认为,在未来一段时间里,国内需要继续对公共体育信息服务的供给模式、信息资源优化配置及管理完善进行研究;在微观层面,对信息行为、信息反馈和信息有效性评估有待深入研究。

第三,研究方法多元化,理论实证相结合。在借鉴基础理论研究的基础上,展开实证考察,切身调研人民对于公共体育服务的需求,研究方法深入“需求”本身,以便全面透彻地认识公共体育信息服务领域亟待解决的问题,并提供科学的解决方案。

第四,进一步拓宽公共体育信息服务研究思路。(1)思路借鉴:国外对公共体育信息服务的需求研究基本遵循以需求和动机分析行为,并基于行为制定对策建议的思路,为我国未来研究的多视角融合作出了启示;(2)政策层面:界定在公共体育信息服务领域的服务型政府職责,预防公共体育信息平台过度商业化和信息安全威胁问题相关研究;(3)技术层面:关于信息传播技术的相关研究,如信息技术在公共体育服务中的应用。

4结语

随着人们对公共体育服务需求的增长和信息技术的日新月异,社会公众对公共体育信息服务的需求提升成为必然趋势,而此研究也仍旧是学术界热点关注的议题。本文在厘清国内外公共体育服务研究历史轨迹的基础上,以理论研究为切入点,从理论基础、研究视角、研究方法等层面,对国内外相关研究进行归纳与评析。结果显示,理论薄弱、视角单一、方法多元性欠缺等症结逐渐显现。基于此,今后对于公共体育信息服务的研究应该在选择性吸收的基础上展开跨学科理论融合,研究视角由宏观转向宏观、微观并重,研究方法趋于理论实证相结合,最后,进一步拓宽公共体育信息服务研究思路,借鉴国外优良经验,多层次、全方位致力于公共体育信息服务研究,将此研究落实到广大人民群众的切身需求。