浅论文化产业与国家软实力

金宜鸿 金 虎

浅论文化产业与国家软实力

金宜鸿 金 虎

对于软实力的深入研究,改变了人们对国家实力和国际关系的认识,使人们从关心一个国家的领土主权、军备装备、科学技术、经济实力等有形的“硬实力”,转向关注一个国家的文化传统、价值观念、对他者的影响力以及道德准则和文化感召力等无形的“软实力”。中国正在努力实现中华民族的伟大复兴,党和政府高度重视国家软实力的建设,而在国家软实力的构建与提升中,文化软实力则又是核心,因此,文化软实力的建设与提升必将成为实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要构成部分。

文化产业;国家软实力;硬实力

一、文化产业与软实力的界定

“软实力”这个词是约瑟夫·奈于1990年出版的《注定领导世界——美国权力性质的变化》(Bound to Lead: The Changing Nature of American Power)一书中首次提出来的概念。后来,他在其经典之作《软实力》(Soft Power: The Means to Success in World Politics)等书中对这个论题进行了专门的探讨。

实力比较好理解,指的是实在的能力或力量,多用于经济或军事方面。对于国家而言,实力指的是一个国家的实在的能力或力量。从国际关系的角度看,国家实力是对其他国家或人民的行为施加影响,并达到自己目的的能力。影响其他国家或人民行为的方法有多种,可以威胁强迫,也可以施以利益诱惑,或者通过吸引和拉拢使对方与自己目标一致。一般而言一个国家的硬实力主要是指一国的经济力量、军事力量和科技力量。通俗地说,硬实力是指看得见、摸得着的物质力量,包括一些基本的资源(如国土面积、人口数量和自然资源)、军事力量、经济实力和科技水平等。硬实力可以依托引诱(“胡萝卜”)或者威胁(“大棒”)等手段来实施运用。

但是有时候,即便不动用实实在在的硬实力,有些国家也能达到目的。以军事威胁和经济制裁为核心的硬实力并不是国际关系中仅有的手段,设置议程并施以诱惑也能达到同样效果,靠吸引拉拢而非强迫也能达到同样的效果,即约瑟夫·奈所谓的软实力。“何谓软实力?它是一种依靠吸引力,而非通过威逼或利诱的手段来实现目标的能力。这种吸引力源于一个国家的文化、政治理念和政策。”[1]约瑟夫·奈提出“软实力”这一概念后,国内外学者也纷纷对此进行了分析探讨,对其内涵和外延可谓仁者见仁,智者见智,但基本上都是在约瑟夫·奈的定义原点上的演绎补充。软实力这一类似的意思在我国古代就并不陌生。老子的《道德经》中所说的“天下之至柔,驰骋天下之至坚”,孙子的《孙子兵法》提出的“不战而屈人之兵”、“上兵伐谋”、“攻心为上”等等,谈到的其实都是软实力。

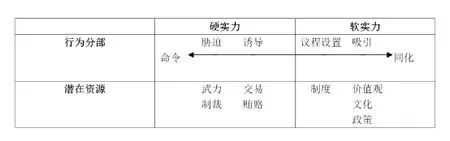

硬实力是有形的载体,软实力是无形的延伸。软实力和硬实力密切相关,都是通过影响他人行为,进而达成自己目标的能力。二者的区别在于其行为性质的差异性,以及资源的有形程度。硬实力或是控制力,即能够有效改变他人行为的能力,通过强迫手段或利益诱惑来实现;软实力或是同化力,指的是能够有效影响并塑造他人意愿的能力,依赖的是文化内涵和价值观念的吸引力,或者能够通过操纵某些议程,达到令人知难而退的能力。控制力和同化力之间涵盖了多种行为:从强迫到经济诱惑,从设置议程到纯粹吸引。软实力资源与同化力密切相关,控制力资源则通常与强势行为相关联。硬实力或控制力往往会促进软实力或同化力的形成,而软实力或同化力在一定情况下也会有助于建立硬实力或控制力。硬实力强,软实力有可能强,也有可能弱;软实力强,硬实力有可能强,也有可能弱。软实力并不依赖硬实力而存在。总体而言,不同类型的行为与特定资源之间关系密切,足以用来作为分析软实力、硬实力资源的参考。它们的关系如下图所示[1]11-12:随后,又有美国学者和政治家提出了巧实力这个概念,实则是指就是软实力与硬实力的综合运用。

约瑟夫·奈认为,“国家软实力主要来自三方面:文化(在其能发挥魅力的地方)、政治价值观(无论在国内外都能付诸实施)、外交政策(当其被视为合法时,并具有道德权威时)。[1]15-16”文化是为社会创造意义的一整套价值观和实践的总和。文化有多种表现形式,通常分为迎合精英品味的高雅文化,如文学、艺术、教育,以及侧重大众娱乐的流行文化。某个国家的文化中包含有普世价值观时,其文化对其他国家才会有吸引力。“无论是过去还是现在,无论是东方还是西方,文化,都是一种推进历史发展的巨大动力,是一种改变世界走向的无形力量。然而,并不是所有的文化都能够逐一地成为推进历史前进的内在动力。文化,只有形成为一种普遍认同的群体力量才能够成为撬动地球运转的杠杆,才能影响历史前进的方向。任何一种没有普遍吸引力的文化只能成为一种传统,却不能成为推进社会前进的力量。”[2]由此可见,文化是国家软实力的核心组成部分。

文化是一个非常宽泛的概念,对其进行非常精确地界定相当困难。对文化的解读,学界可谓是众说纷纭,莫衷一是。但世界上主要国家权威工具书的解释大体相同,即文化是相对于政治、经济而言的人类全部精神活动及其产品。而文化产业(Culture Industry)一词,则是产生于20世纪初期,最开始是以批判性的意味出现在霍克海默和阿多诺合著的《启蒙辩证法》一书中。也可以翻译成“文化工业”或“文化产业”。由于文化的界定非常困难,因此,关于“文化产业”的定义也没有形成统一标准,世界各国的表述也不尽相同。如在美国,就没有“文化产业”一词的提法,通常只说“版权产业”,主要是从知识产权的角度来对文化产品进行界定。在日本,凡是与文化相关联的产业都可称之为“文化产业”,包括传统的演出、新闻出版、广播影视、体育、展览、休闲娱乐、旅游等,也就是内容产业,他们强调的是内容的精神属性。

联合国教科文组织对文化产业一词给出了比较明确的定义,即“文化产业就是按照工业标准,生产、再生产、储存以及分配文化产品和服务的一系列活动”[3]。它是从文化产品的工业化生产、标准化、流通、分配、消费的角度来进行界定的。

2003年9月,国家文化部制定并下发了《关于支持和促进文化产业发展的若干意见》,在意见中,政府将文化产业界定为:“从事文化产品生产和提供文化服务的经营性行业。文化产业是与文化事业相对应的概念,两者都是社会主义文化建设的重要组成部分。文化产业是社会生产力发展的必然产物,是随着中国社会主义市场经济的逐步完善和现代生产方式的不断进步而发展起来的新兴产业。”[4]2012年,国家统计局把“文化及相关产业”的内容进一步明确和完善,即是“为社会公众提供文化产品和文化相关产品的生产活动的集合”。根据这一定义,文化及相关产业包括了以下方面的内容:第一,是“文化产品”的生产活动;第二,是“文化产品”生产的辅助性活动;第三,是“文化用品”的生产活动和“文化专用设备”的生产活动。其中“文化产品”的生产活动则构成了文化及其相关产业的主体部分,其他三个方面则是对文化及相关产业的补充[5]。所以,中国政府对于“文化产业”的界定是文化与娱乐的一种集合,区别于国家具有意识形态性的文化事业。尽管世界上各个国家对于文化产业从不同角度和维度进行了不同的定义,但文化产品所具有的精神性和娱乐性等基本特征是不变的,因此,“文化产业”是具有精神性娱乐性的文化产品的生产、流通、消费活动。[6]

文化产业从本质上来讲是内容为王。文化产业与其他产业最为突出的差异就在于产品具有精神属性,这为文化产业的研究划定了内在的规定性,这种规定性要求我们不能够把文化产业研究变成一种不问内容、只问包装,不问文化、只问经济的单向度研究。与此同时,文化产业的研究又必须重视其经济属性。文化产业存在着文化与经济的双重属性,存在着文化逻辑与资本逻辑的博弈,两者必须保持平衡,如鸟之两翼、车之两轮,不可偏废。文化产业的核心竞争力关系到国家的文化软实力,因为文化产业已经是不同价值观念冲突的最中心地带,已经成为没有硝烟的战场。其中,对于人的终极关怀是不同的文化价值观争夺的制高点,人的精神信仰是文化价值观的核心内容,而人的情感取向则是文化价值观的重要内容[2]22-29。大力发展国家的文化产业,不断提高我国文化在国际上的竞争力,不仅是在全球化条件下增强国家经济实力的重要任务,也是在当今文化多样化背景下,提高国家文化软实力的重要措施,是社会主义市场经济发展和社会主义先进文化建设的双重要求。

二、中国国家软实力的基本属性、现状与建设

当今世界,以经济、科技和教育实力为核心的综合国力竞争越来越激烈。越来越多的国家,特别是大国,在大力发展物质硬实力的同时,无不越来越重视文化软实力的建设,并将之纳入国家发展战略。历史和事实一次又一次地证明,任何国家的发展都无外乎两条道路,一条是物质的硬实力,一条是文化的软实力。一个国家的硬实力如果不行,可能一挨打就败阵;而如果在软实力不行,则极有可能不打自败。软实力关乎国家强弱、民族兴衰、政党存亡、人民贫富,具有重大的战略意义和作用。作为国家上层建筑,文化软实力具有吸引力、感召力、凝聚力和鼓舞力,可以增强民族自信,巩固人民团结,维护国家统一。在经济上,文化软实力可以通过提高劳动力素质、调动劳动者积极性从而提高劳动生产效率,通过影响企业文化促进企业发展,甚至直接转化为经济效益。在政治上,文化软实力可以促进社会重大变革,推动社会实现整体的跨越式发展,促进各种政治关系协调,增进政治稳定。在国际外交上,文化软实力可以通过制度上的吸引力、文化上的感召力和外交政策上的亲和力影响其他国家及人民的看法和行为,塑造良好的国家形象。软实力在很大程度上有维护国家政治、经济、军事和文化安全的重要作用。软实力能够非常有效地有助于硬实力的发展,是一个国家综合国力的重要组成部分,也是中华民族“中国梦”的重要组成部分。

目前,我国的软实力建设取得了巨大的成就,但也存在着诸多不可忽视的问题,同“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现的艰巨任务不相适应。首先,相当长一个时期以来,我国出现了社会核心价值观危机。从宏观政治层面看,不少人丧失了共产主义的远大理想,缺乏对建设有中国特色社会主义理论和道路的认同,缺乏理论自信、制度自信和文化自信。从社会道德层面看,不少人理想信念丧失,陷入了拜金主义、享乐主义、个人主义和奢靡之风的泥沼。社会上世风日下,道德沦丧,人心不古,尔虞我诈。上个世纪90年代以来,中国社会价值失落,意义真空,处于一种“精神崩溃”的状况。为此,江泽民同志指出要“以科学的理论武装人,以正确的舆论引导人,以高尚的精神塑造人,以优秀的作品鼓舞人,不断培养和造就一代又一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人。”[7]胡锦涛同志继而提出了“八荣八耻”,主张要“建设社会主义核心价值体系”。而习近平同志则代表广大人民群众提出了中国梦,出台了社会主义核心价值观。

第二,从国际视角来看,中国的软实力同中国的大国地位极不相称,在维护国家核心利益、主权安全、领土完整和外交争端等方面仍显得力不从心,需要继续努力。根据英国波特兰公关公司2015年度、2016年度全球软实力研究报告,作为世界第二大经济体的中国,全球软实力排名连续两年都仅仅徘徊在30名,远远落后于美国、英国、德国和日本等发达国家[8]。中国在迅速崛起的过程中,经济和军事实力显著增长,周边一些邻国难免产生恐慌之感,有的甚至故意制造争端,联合起来遏制中国的发展,这也需要我们大力提升软实力,增强文化吸引力,成为国际议程设置者,以免一再陷入被动局面。中国文化在国外特别是西方国家并不是非常普及,不少外国人特别是西方人对中国相当陌生,甚至是有极大的误解,这不仅不利于他们中国情结的形成,甚至会助长他们的偏见。特别是在涉及“藏独”、“疆独”、“人权”等舆论斗争领域,我国在国际上的话语权是不占优势的。

第三,特别需要指出的是中国文化产业的落后制约着我国软实力的发展。软实力的强与弱和文化产业是密切相关的。文化产业有明显的双重属性,一是它的商品属性,一是它的意识形态属性,这两个属性决定了它必定会产生经济效益和社会效益。文化产业所具有的意识形态属性和社会效益,则可以使它能够引领社会风尚、引导思想观念、提高人们的道德情操、维护国家的文化安全,从而使文化产业具备了“软实力”的内核。如果文化产业不具备商品属性和经济效益,那么,文化作为软实力也是难以发挥其作用的。因为不论有多好的作品,如果不能成为商品进入流通领域,赢得大量的观众、读者和用户,其很难发挥引导思潮、引领风尚、转变观念和砥砺精神的软实力作用。从这个维度来看,国家文化产业的发展,将在很大程度上影响着我国文化软实力的大小和强弱。西方的主要发达国家,其文化产业在国内生产总值中所占的平均比例均在10%以上,而在我国,这个比例还不到4%,尽管近几年中国文化产业取得了突飞猛进的发展。美国的文化产业在世界文化产业市场中所占的份额达到了43%,欧盟达到了34%,日本10%、韩国6%,而中国和其他国家所占的市场份额就在这不到7%的份额中,这与我国世界经济总量第二位的地位是极不相称的。经济数据的硬性指标是彰显文化软实力的重要标志。正因为如此,党的十七届六中全会要求把文化产业发展成国民经济的支柱产业,十八大又进一步强调了这一要求。[2]5

必须说明的是,我国所说的国家软实力同约瑟夫·奈有相似之处,但在性质和目的上有本质的不同。作为美国主流意识形态的代言人,约瑟夫·奈一直倡导美国建立一种能够主导国际规范及国际制度、左右世界政治的议事日程、影响他人偏好和对本国国家利益认同的软实力。中国和美国发展国家软实力都是为其国家利益服务的,但中国的软实力绝不是像美国那样的软霸权。我们从没有力图在世界上强行实践我们的政治理念,也不会强行输出我们的社会制度,更不会试图主导国际规范及国际制度以实现自己的私利。我们的软实力是为中国合法正义的国家利益服务的,是为“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦服务的,是为建设自由公正平等繁荣的世界服务的,是为建立人类利益共同体服务的。胡锦涛同志在党的十七大报告中提出了国家软实力的概念,要求大力发展文化产业,在十八大报告中进一步强调要开创“中华文化国际影响力不断增强的新局面”。而习近平同志在多个不同场合,就国家文化软实力阐发了一系列重要论述,关于提高国家文化软实力的思想成为其治国理政思想体系中的一个重要方面。他指出,“提高国家文化软实力,关系‘两个一百年’奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现……中国梦意味着中国人民和中华民族的价值体认和价值追求,意味着全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴,意味着每一个人都能在为中国梦的奋斗中实现自己的梦想,意味着中华民族团结奋斗的最大公约数,意味着中华民族为人类和平与发展作出更大贡献的真诚意愿。”“核心价值观是文化软实力的灵魂、文化软实力建设的重点”,“提高国家文化软实力,要努力提高国际话语权,加强国际传播能力建设”。[9]

党的十八大以来,以习近平总书记为核心的党中央审时度势,高屋建瓴,出台了一系列促进文化软实力建设的重大举措,中国的文化软实力日益增强,国际影响力和认同感也日渐增强,在追逐中华民族伟大复兴的中国梦的征程上,相信我国的文化软实力能彰显出其强大的推动力。

金宜鸿 武汉纺织大学传媒学院副教授

金虎 湖北美术学院动画学院副教授

[1] 约瑟夫·奈. 软实力[M]. 北京:中信出版社,2013:12.

[2] 贾磊磊. 文化产业与文化软实力[G]. 长沙:湖南大学出版社,2015:1.

[3] 黎元江. 关于发展文化产业的十个问题[N]. 光明日报,2001-8-25.

[4] 文化部. 文化部关于支持和促进文化产业发展的若干意见[R/OL]. [2003-9-4]. http://www.chinalawedu. com/falvfagui/fg22598/22307.shtml

[5] 国家统计局. 文化及相关产业分类2012[EB/OL]. [2012-7-31]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/ tjbz/201207/t20120731_8672.html.

[6] 胡晓明,肖春晔. 文化经纪理论与实务[M]. 广州:中山大学出版社,2009.

[7] 江泽民. 在全国宣传思想工作会议上的讲话[R/OL]. [1994-1-24]. http://cpc.people.com.cn/ GB/64184/64186/66685/4494207.html.

[8] Portland Communications: The Soft Power 30[EB/OL]. http://softpower30.portland-communications. com/ranking/.

[9] 习近平. 习近平谈国家文化软实力:增强做中国人的骨气和底气[M/OL]. 人民网,http://cpc.people.com. cn/xuexi/n/2015/0625/c385474-27204268.html.

G124

A

1009-4016(2017)02-00111-05

2015年度文化部文化艺术科学研究项目(15DA04)。