“苏联式”建筑与“新北京”的城市形塑 —— 以1950年代的苏联展览馆为例

李 扬

随着档案资料的开放与研究领域的拓展,20世纪50年代的社会与文化已经成为中华人民共和国史和社会史研究的热门领域。共和国史研究中一个不能忽视的因素即是苏联的影响。无论是以苏联为师或是以苏联为鉴,苏联始终在新中国成立初期的政治文化领域扮演着重要的角色。 对于新中国成立初期的苏联背景研究,以往研究多集中于高层政治、外交、军事等层面,对其在社会、文化方面的影响研究不够。近年来这一局面有所改观,从苏联专家到市政建设以及苏联模式影响下的宣传策略与方式等,让我们对20世纪50年代的社会有了更丰富的理解。

建筑遗产是一个时代的公共表达。据建筑学者的说法,“建筑是界定城市空间的主要因素,建筑形体和建筑相互之间的关联组合,决定城市空间的大小、形式和用途”[注]田银生、刘韶军编:《建筑设计与城市空间》,天津大学出版社2001年版,第27页。。城市改造与景观建设往往伴随着不同的施政理念与都市现代性的实践, 19世纪的巴黎即是西方城市史上改造的典范。其中奥斯曼对巴黎的改造就被认为是巴黎进入“现代城市”的标志,法国学者弗朗索瓦兹·邵艾(Francoise CHOAY)指出,尽管有众多批评,但今天的巴黎几乎全是奥斯曼的作品,它打造了全新的巴黎形象。而这正是建立在奥斯曼“处心积虑的对景观透视的基础上,其每一个作品都具有纪念性意义”[注][法]弗朗索瓦兹·邵艾:《奥斯曼与巴黎大改造》,邹欢译,《城市与区域规划研究》2010年第3期,第135-136页。。 德国学者本雅明关于巴黎的“拱廊研究计划”也是极好的例证。巴黎拱廊是现代大型购物中心(shopping mall)的先驱,成为19世纪到20世纪前期巴黎最重要的景观之一。本雅明由拱廊来研究整个19世纪的巴黎与当时文人的精神状态,漂泊的“波西米亚人”形象让我们印象深刻。[注][(德]瓦尔特·本雅明:《巴黎,19世纪的首都》,刘北成译,上海人民出版社2006年版。由建筑景观出发,揭示其背后的时代变迁与特定群体的精神状态正是本雅明给我们的启示。

新中国成立初期北京市政府很快即确立了“服务于人民大众,服务于生产,服务于中央政府”的城市建设方针。在当时很多知识分子看来,这正是他们所期待的“新北京”。[注]北京市文联创作委员会编:《我热爱新北京》,北京出版社1957年版。“新北京”建设中的重要内容就是对城市景观的改造。意大利建筑师阿尔多·罗西(Aldo Rossi)的《城市建筑学》一书中认为“住房和纪念物是城市中两个主要的经久实体”。[注][意]阿尔多·罗西《城市建筑学·英文版编者序言》,彼得·埃森曼(Peter Eisenman)序,黄士钧译,中国建筑工业出版社2006年版,第8页。本文所论述的苏联展览馆正是具有公共空间性质的纪念物。 这种具有鲜明时代印记的建筑物很快成为地标,构成了1950年代“新北京”城市景观的重要组成部分。本文将以苏联展览馆为个案,揭示地标性建筑在特定社会环境下对城市景观、文化认同、大众消费及社会生活的影响。

一、苏联展览馆:“苏联式”文化景观的构筑

苏联模式在1950年代的北京城市建设过程中无疑发挥着重要作用。从最初的城市规划方案到具体的建筑设计,苏联专家多参与指导。

苏联展览馆正是这种背景的具体实践。1952年时任政务院财政经济委员会副主任的李富春访问苏联。在中苏谈判中,苏方提出愿在中国展示苏联的建设成就,包括经济、文化科学技术、建筑技术与建筑艺术等。为此,中共中央决定在北京、上海建设苏联展览馆。中方成立了三人领导小组,北京市委书记兼市长彭真任组长,另外两位为中国国际贸易促进会副主席冀朝鼎与建筑工程部常务副部长宋裕和。同时,北京市财经委员会副主任赵鹏飞受彭真委托,具体参与展览馆的建设工作。[注]中共北京市委党史研究室编:《社会主义时期中共北京党史纪事》(第二辑),人民出版社1995年版,第50-51页。事实上,当时的对外贸易部副部长李哲人、中央建筑工程部部长万里都曾直接过问此事,他们还专门向周总理报告工程预算与设计问题。[注]北京档案馆藏:《彭真、万里等同志关于工程概算设计工作等问题给总理的报告》,1953年7月26日, 档案号:1-6-783。档案显示,苏联展览馆的交工日期经北京市市长彭真与苏联驻中国大使尤金商定,各项工程将在1954年七八月间陆续完工。[注]北京档案馆藏:《李哲人副部长与米古诺夫同志谈话纪要》,1954年6月10日,档案号:1-6-784。据宋裕和在座谈会上的发言,展览馆于1953年10月15日开工。苏联方面负责建筑与设计的专家主要有安德烈耶夫、吉斯洛娃与郭赫曼。据北京市市长彭真的说法,该工程中方具体负责人为宋裕和、冀朝鼎、王光伟、汪季琦、赵鹏飞。[注]北京档案馆藏:《苏联展览馆工程问题座谈会纪要》,1954年3月10日,档案号:1-6-784。苏联的建筑艺术与风格、技术标准等成为展览馆最主要的参照系。彭真就展览馆建筑与施工问题在与苏联专家的谈话中说到,“一切要用莫斯科的标准,……我们过去在山沟,没有建筑力量,进城后才有。技术人员中很多对苏联先进经验还是抗拒的,有的还持保留态度,也有不少是虚心学习的。……可以像在莫斯科一样地管理这个企业,完全不要有顾虑”。[注]北京档案馆藏:《彭真同志与展览馆施工专家多洛普切夫同志的谈话纪要》,1954年2月11日,档案号:1-6-784。展览馆的整体设计方案及施工方法等由苏联专家主导,中方协作配合。

作为大型公共建筑的展览馆,修建起来并非易事。据《苏联展览馆》宣传手册记载:“苏联展览馆占地面积约十三万五千平方公尺,建筑体积是三十二万八千立方公尺。”[注]《苏联展览馆介绍》,载接待苏联来华展览办公室宣传处编:《苏联展览馆——苏联经济及文化建设成就展览会宣传资料之一》1957年版,第1页。1957年,由接待苏联来华展览办公室宣传处编辑出版的《苏联展览馆》宣传手册称:“它的设计图纸有一万五千张,加上晒的蓝图总共有五万张。如果把这些图纸一张接一张地摆开,按一公尺宽来计算,足可以摆一百里长。”[注]《苏联展览馆是怎样建设起来的》,载接待苏联来华展览办公室宣传处编:《苏联展览馆——苏联经济及文化建设成就展览会宣传资料之一》1957年版,第15页。巨大的建筑体量以及设计方面的精益求精,以至该建筑被称为“当时国内造价最为昂贵的俄罗斯式建筑”[注]《建筑创作》杂志社编:《建筑中国六十年·作品卷(1949-2009)》,天津大学出版社2009年版,第274页。。

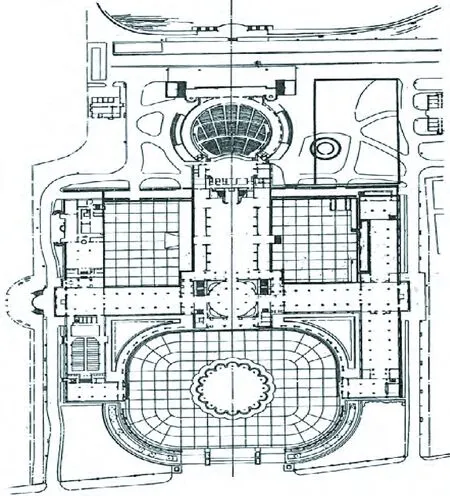

在中央的全力支持与各地军民的努力奋战之下,展览馆如期完工,1954年10月2日举行了开馆仪式。苏联展览馆建筑平面呈“山”字形,左右对称,轴线明确而严整。整个建筑群以中央大厅为中心,中央前厅左右分两翼,中央轴线上由北到南分别是中央大厅、工业馆、露天剧场,西翼是农业馆、莫斯科餐厅、电影院,东翼是文化教育事业展览厅,另外还有东西广场。[注]魏琰、杨豪中:《解读北京展览馆》,《华中建筑》2015年第4期,第33页。(图1)

图1 北京展览馆平面图资料来源:魏琰、杨豪中:《解读北京展览馆》,《华中建筑》2015年第4期,第23页。

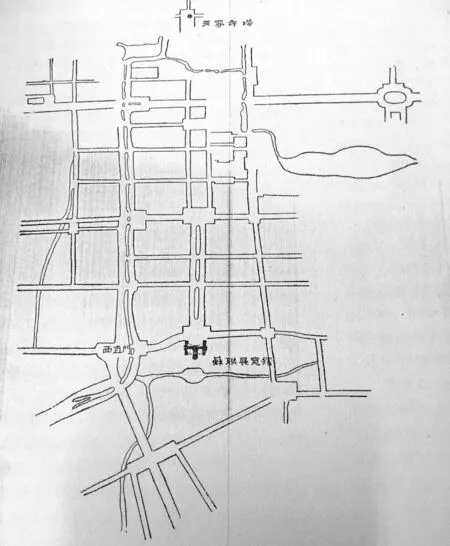

建成之后的展览馆,很快成为西直门外的地标。据当时建工部设计局编写的展览馆建筑参考资料介绍:“苏维埃的人民建筑师在这一展览馆的创作中,通过所创造出的建筑形象把自己对社会主义祖国的热烈情感,把苏维埃国家的光荣和伟大传达给中国人民。这一形式美丽、体积巨大的建筑物,显示了苏联建筑艺术和建筑科学的辉煌成就”;从建筑效果来看,“当人们走出西直门,便看到那高耸入云、闪闪发光的87公尺高的鎏金尖塔,一颗巨大的红星,在塔的顶端闪耀着。在典型的俄罗斯建筑形式的尖塔下面,是一排苏维埃社会主义共和国联盟的缩写字母CCCP;塔座正中有苏联国徽,塔基座下面的中央前厅正立面拱券门廊上都是毛主席亲笔题写的‘苏联展览馆’。整个建筑物坐北朝南,以中央尖塔作为中心,它的东西中央轴线穿过西直门城楼,南北中央轴线通过垂直在广场前边的林荫大道直对辽代建筑——天宁寺塔”。[注]建筑工程部设计总局北京工业及城市建筑设计院苏联展览馆设计组编著:《北京苏联展览馆建筑部分》,建筑工程出版社1955年版,第1-2页。(图2)

图2 区域规划平面图资料来源:建筑工程部设计总局北京工业及城市建筑设计院苏联展览馆设计组编著:《北京苏联展览馆建筑部分》,建筑工程出版社1955年版,第2页。

建成之后,梁思成先生对苏联展览馆的建筑艺术也给予高度评价,认为:该建筑的整体布局与北京城市的整体规划尤其是与西直门外至阜成门外一带的总体规划是作为一个整体来考虑的;该建筑也实现了形式与内容的统一;该建筑很好地体现了苏联建筑的民族形式与民族传统,同时结合中国传统建筑的一些做法,创造出高度的艺术效果,符合国际主义的爱国主义精神。[注]梁思成:《对于苏联展览馆的建筑艺术的一点体会》,载接待苏联来华展览办公室宣传处编:《苏联展览馆——苏联经济及文化建设成就展览会宣传资料之一》1957年版,第8-13页。

二、景观重塑与文化认同

建筑与景观的重塑确实是一个城市文化变迁的重要体现。20世纪30年代,莫斯科城经过大规模规划与改造,1940年7月,苏联建筑师克·斯·阿拉比扬院士在苏联建筑师协会的讲话中称:“自1935年7月以来的五个年头,代表着莫斯科历史整个的一个时代。”因为“一个巨大而复杂的城市有机体再生了”。街道的加宽、广场的开辟、莫斯科地铁与苏维埃宫、卡卢日街的建筑组群等都是例子。进而他认为联共(布)中央通过的莫斯科改建总计划必将在人类建筑史上载入史册。[注]北京市人民政府都市计划委员会编:《关于莫斯科的规划设计》,建筑工程出版社1954年版,第141-143页。可见,作为社会主义国家的苏联,在其建国之初大力改造旧的城市空间,重塑新的社会与文化,这在一定程度上形成了民族主义的集体认同。新中国成立初期,对“新北京”建筑景观的营造,也可以重塑城市空间,并促进城市文化认同。

苏联展览馆建成之后带给人们的震撼是巨大的。曾担任国民政府行政院院长并在新中国成立之初回国的翁文灏在参观苏联展览馆后曾赋诗一首:“规模轮奂复堂皇,物力人工耀眼光。新教宏开遍众庶,机声机制富琳琅。筹谋增进人民福,生产能从根本昌。三十年来雄树立,已超旧制越千邦。”[注]翁文灏:《游苏联展览馆》,载《翁文灏诗集》,团结出版社1999年版,第42-43页。翁氏认为这一建筑美轮美奂,可以预见新中国能够增进人民福祉、促进生产进步。从“已超旧制越千邦”来看,他感觉新政府的壮举乃前无古人,开创了一个新时代。1954年10月2日展览馆开馆当天,著名科学家竺可桢也参观了展览馆。他在日记中写到:“午后二点多和杨克强赴西郊苏联展览馆参加开幕礼。该屋于10个月当中造成。1500工人的努力,完成伟大友邦展览会的陈列处所。外观极为庄严而美丽,柱系白大理石。……在文化馆介绍了最新测量器,光学如显微镜、分光照相仪、照相机、滚珠轴承。三点半入内参观,因各陈列地点东西很多,而人拥挤,只能走马观花,随大众环绕一圈,可说好似刘姥姥入大观园……。”[注]竺可桢:《竺可桢全集》第13卷,上海科技教育出版社2007年版,第528页。除了自发参观的群众外,各单位也踊跃组织观众参观,据一份工作简报,展览馆自1954年10月2日开馆到12月16日停止一般群众参观,开馆两个半月参观人数共2614000余人。平均每天参观人数达42000余人。其中本市各系统组织的观众共1600000人,外地集体观众271000人,临时前来的零散观众743000人。[注]北京市档案馆藏:《接待苏联来华展览办公室参观组织处工作简报》第10号,1954年12月15日,档案号:38-2-147。最后的工作总结中统计的总参观人数更是达到了2760000余人,已经突破了原定计划中两个半月观众2600000人的目标。[注]北京市档案馆藏:《接待苏联来华展览办公室参观组织处工作总结》(草稿),1954年12月28日,档案号:38-2-147。

新中国成立之初的很多文学作品以城市景观再造为主题揭示“新北京”的变化,这其中就包括“苏联式”建筑。如寿儒的《北京地图》一文用“女儿改地图”的方式让我们感受新时代北京景观的日新月异。作者从旧书铺买回一张北京的地图,被女儿要走。而当他想用地图找一个地名时,发现地图被女儿改得面目全非。他于是生气地质问女儿为何在地图上胡乱涂改。女儿笑称,地图很多地方都不对,诸如范家胡同已成为一片大楼,善果寺已经成为公园,原来的刑部街、报子街、丘祖胡同已经被打通修成了一条大马路。地图上画着的红五星是苏联展览馆,一片墨色则是东郊工业区,画着蝴蝶结的几个姑娘代表三个棉纺厂的女工,西北方向的方格子则代表着学院路与西北郊的几大高校诸如钢铁学院、石油学院与航空学院。作者对此惊喜不已,因为“七年来(1949-1955),在北京已经建造了一千四百多万平方公尺的房屋。这个数字相当于北京几百年积累下来的建筑的十分之七……”。作者不由感叹:“北京,空前迅速的建设脚步,把旧的北京古城,打扮得多么辉煌壮丽。”[注]北京市文联创作委员会编:《我热爱新北京》,北京出版社1957年版,第42-45页。除苏联展览馆外,这里的东郊工业区、学院路高校建筑群等都是“苏联式”风格。如酒仙桥地区的774厂,即北京电子管厂以及北京热电厂,均是苏联在“一五”期间援建新中国的工业项目。[注]张久春:《20世纪50年代工业建设“156项工程”研究》,《工程研究—跨学科视野中的工程》2009年第3期;刘伯英、李匡:《北京工业遗产建筑现状与特点研究》,《北京规划建设》2011年第1期。清华大学主楼的设计也曾仿照莫斯科大学主楼。景观的变化除给人们带来感官的冲击之外,也有心理的变化。散文家杨朔的笔下也呈现了对苏联展览馆所展示的社会主义图景的向往。他写道:“北京城的上空新矗起一座金色的尖塔,塔尖镶着颗闪闪发亮的红星。清晨阳光一照,金塔便射出光芒,那颗红星像火焰似的燃烧起来。红星下面是苏联展览馆,馆里摆着苏联人民所创造的生活,所创造的事业。奶奶想望着这颗红星,北京城的人谁不想望着它。望见红星,我们就望见了自己的理想,望见了明天。红星——正是人类生活里最美的东西的结晶啊!”[注]杨朔:《京城漫记》,载北京市文联创作委员会编:《我热爱新北京》,北京出版社1957年版,第17页。而文学家邹荻帆也在其诗作《两都赋》中歌颂北京与莫斯科对人类解放的巨大意义及其各自伟大的建设成就。[注]《北京的诗》,北京出版社1957年版,第115-118页。可见,20世纪50年代,在中苏同盟的背景下,全社会形成了学习苏联的文化氛围。这些“苏联式”建筑也成为当时北京市重要的文化和社会空间,许多建筑至今仍发挥着重要的文化功能。

三、“苏联式摩登”:休闲与消费文化

正如著名学者李欧梵所指出的,“城市文化本身就是生产和消费过程的产物”。在他所描绘的“上海摩登”景象中,城市公共构造与空间占有着重要位置。诸如上海外滩的建筑、百货大楼、咖啡馆、舞厅、公园与跑马场等均是民国上海现代性的体现。[注][美]李欧梵:《上海摩登:一种新都市文化在中国(1930-1945)》,毛尖译,北京大学出版社2005年版,第3-39页。苏联展览馆建成之后,在完成苏联成就展览的使命之后很快也成为北京公共空间的组成部分,其作为展览馆与文化单位的身份开始凸显。苏联展览馆及其附属建筑诸如莫斯科餐厅(即俗称的“老莫”)、电影院、露天剧场等在当时也刮起了一股“苏联风”,引领着当时的娱乐文化与消费时尚。

1954年12月初北京市副市长薛子正提出接管苏联展览馆的方案。其中第一套方案是由各部委与北京市联合组成管理委员会,第二套方案是全部展览馆由北京市人民政府社会福利事业管理局接管。他认为亟待解决的问题主要是机构编制与经费开支过大,希望财政支持。对于餐厅、剧场、电影院的经营方针问题,他的初步意见是:“如果餐厅交给市福利公司经营管理,除紧缩编制节省开支外,拟将现在厨房的电气设备暂时封闭不用,改设中国式的煤炉灶,减少勤杂人员等,这样就可以降低成本,但恐苏联专家不同意(当时有十五位苏联专家,拟留聘二至三位厨师专家作顾问)。在餐类方面,除继续经营俄式餐食外,应增设中餐部,亦以小吃为主,并向西郊公园开门,使公园游人进出方便,营业亦可望扩大而不致于亏累。露天剧场和电影院交给市文化局戏曲管理委员会接管,除改善经营管理外,向西郊公园开门,并专设售票处,并与公园业务相结合。”[注]北京档案馆藏:《薛子正同志关于接管苏联展览馆的意见》,1954年12月1日,档案号:1-6-944。中央采纳的应该是第一个方案,后来苏联展览馆专门成立了管理处,负责展览馆的经营与管理。到1957年,苏联展览馆向北京市委申请改名,原因是因名称问题使其对外活动受限:“自1954年底苏联经济文化建设成就展览会在北京结束后,苏联展览馆即担负着接待国内外各种展览和各种政治文化活动的任务。莫斯科餐厅和电影馆自1955年实行长期对外营业以来颇受中外人士的欢迎。但某些对外活动,由于‘苏联展览馆’名称的关系,常受到一定限制。为了今后各种活动更加方便起见,拟将苏联展览馆更名为北京展览馆。”更名后,莫斯科餐厅名称不变,电影馆更名为北京展览馆电影馆,剧场更名为北京展览馆剧场。[注]北京档案馆藏:《苏联展览馆改名为北京展览馆的请示》,1957年10月4日,档案号:2-9-157。

据此可知,当时莫斯科餐厅与电影馆尤其受到热捧。新中国成立初期,主宰北京电影市场数十年的西方影片逐渐退出中国市场。苏联影片及兄弟国家的影片占据了北京电影市场外国片的主要阵地。[注]周静:《新中国“十七年”北京大众的娱乐生活研究》,首都师范大学2008年硕士论文(未刊),第17页。据统计,“我国所发行的苏联影片(新片),从1949年起到1957年上半年止,共计发行长片265部(其中艺术片206部、纪录片59部),短片共203部;同期观众的总数达十四亿九千七百八万余人次”[注]沙浪:《苏联电影与中国观众》,《中国电影》1957年11、12月号合刊,第81页。。北京展览馆的苏联电影放映引领着当时北京城的文化与艺术潮流。

另外,电影馆的建筑艺术与装饰风格在当时无疑是领先的。据当时建工部编写的资料,“电影馆红色的丝绒盘金花的大幕,灿烂的天花彩画,金色花纹的柱头等,都做到了适度的装饰”;而这种装饰风格也吸取了中国传统建筑的形式与纹样,“电影院的希腊花纹柱头结合了中国的如意花纹”[注]建筑工程部设计总局北京工业及城市建筑设计院苏联展览馆设计组编著:《北京苏联展览馆建筑部分》,建筑工程出版社1955年版,第4-5页。。可见,建筑师对此颇为用心。当时对苏联展览馆电影馆的介绍称:“它是一个吸引大量观众的地方。观众们在这里可以看到自己一向喜好的苏联电影,并亲身体验到苏联人民的文化生活是多么的美好和幸福……电影馆舞台的上端,高悬着一块红底金花的圆匾,上面镌刻着六个辉煌的金字:‘艺术属于人民’——这是整个电影馆的主题。”电影馆开馆后,早期主要放映反映苏联经济文化建设成就与文化生活的纪录片。1954年10月至12月放映的电影包括:《莫斯科在建设中》、《中国展览会在莫斯科》、《苏联滑雪者》、《科学宫》、《少先队夏季生活》、《伏尔加河—顿河运河》、《莫斯科的郊区》等。[注]《艺术属于人民——介绍苏联经济及文化建设成就展览会的电影馆》,载接待苏联来华展览办公室宣传处编:《苏联经济及文化建设成就展览会纪念文集》,时代出版社1955年版,第130-131页。此后,这里的电影展映与宣传活动也持续进行。如1955年11月7日,“苏联电影周”在北京开幕,映出《忠实的朋友》、《培养勇敢精神》和《玛利娜的命运》3部影片。14家影院参加映出,共计映出1328场,观众60.90万人次。影院当中就包括新增的专业电影院—苏联展览馆电影院,隶属展览馆。[注]北京市文化局、北京市电影公司合编:《北京文化史资料选集——北京市电影发行放映单位史》(下册)1995年版,第110-111页。次年11月7日,苏联电影工作者代表团一行四人抵京,苏联演员玛列茨卡娅、莫尔久阔娃、潘尼奇与乌兹别克导演鲁柯夫等分别前往首都电影院、苏联展览馆电影院与观众见面并接受了观众的献花。[注]《苏联电影工作者代表团四位团员和北京观众会面》,新华社新闻稿,1956年11月8日。

事实上,由于1950-1960年代物质相对匮乏,北京群众的娱乐生活也相对贫乏。由于新中国对电影事业的支持,改变了旧社会电影票价昂贵的现象并扩大了放映范围,使得电影愈来愈走向平民大众,于是看电影成了人们最主要也广受欢迎的娱乐方式。一位北大毕业生回忆20世纪50年代末到60年代初的大学生活称,当时大学的课余娱乐活动,主要以看电影为主。当然,那时候的电影不能说是纯粹的娱乐活动。入学后看过苏联黑白电影《钢铁是怎样炼成的》以及彩色电影《保尔·柯察金》,当时也是非常自觉地去接受教育。国庆十周年学校还专门在学校操场放映一批“献礼片”,包括不少苏联电影。[注]王则柯:《五十年前读北大》,中信出版社2011年版,第123-124页。据一位曾在冶金工业部工作的老同志的口述实录,他称自己的主要娱乐方式在新中国“十七年”时期主要是看电影,包括在展览馆的观影活动、到中山公园听音乐茶座等。[注]梁景和编:《中国现当代社会文化访谈录》(第四辑),首都师范大学出版社2014年版,第119页。很多知识分子也观看大量苏联与社会主义国家电影。考古学家夏鼐1958年1月28日的日记中亦有到展览馆观影的记录,“下午工会发起参观北京天文馆,偕秀君、炎儿前往,此系第一次参观北京天文馆。先参观展览室,3时开始天象仪表演,约30分钟。散场后,赴苏联展览馆电影场,观朝鲜电影《祖国的儿子》”[注]夏鼐:《夏鼐日记》(第5卷),华东师范大学出版社2011年版,第350页。。有意思的是,作为晚清遗老的许宝蘅[注]许宝衡(1875-1961)的介绍及相关史实参见马忠文:《许宝衡与溥仪》,《博览群书》2011年第9期。在其日记中也有参观苏联展览馆并观看电影的记载。1956年8月14日 “(初九日癸丑)八时到苏联展览馆,参观原子能展览,并看电影,不能有所获,于此事毫无知识,莫名其妙,等于盲人扪檠,即在莫斯科餐厅午餐”[注]许宝蘅:《许宝蘅日记》(第5册),中华书局2010年版,第1883-1884页。。即使看不明白,遗老们仍愿一探究竟,这正说明了苏联展览馆电影馆在当时对人们的吸引力。正如戴锦华指出的,“20世纪中叶,电影不仅是大众社会的世俗神话的源泉,而且影院几乎成了最辉煌的尘世‘教堂’:人们在影院中获得教益,获得日常生活的信念与价值,获得生活方式与时尚的信息”[注]戴锦华:《电影批评》,北京大学出版社2004年版,前言。。苏联电影在当时也有这样的作用。

观影活动之后,很多人的选择即是到展览馆的莫斯科餐厅就餐。可以说,苏联展览馆的莫斯科餐厅在新中国成立后的很长一段时间都成为北京最著名的几家西餐厅之一,也引领着当时的饮食风尚。王蒙在谈到莫斯科餐厅时说:“五十年代北京苏联展览馆建成,莫斯科餐厅开始营业,在北京的‘食民’中间引起了小小的激动。份饭最高标准十元,已经令人咋舌。基辅黄油鸡卷、乌克兰红菜汤、银制餐具、餐厅柱子上的松鼠尾花纹与屋顶上的雪花图案,连同上菜的一丝不苟的程序……都引起了真诚的赞叹。”[注]王蒙:《吃的五要素》,载郭友亮、孙波主编:《王蒙文集》第9卷,华艺出版社1993年版,第451页。除正餐之外,莫斯科餐厅的苏式糕点也长期供不应求。1958年5月,展览馆管理处向北京市委提出请求,要求增加食品原料的供应。该报告称:“莫斯科餐厅自制的苏式糕点,除餐厅日常营业用以外并长期供应苏联大使馆和王府井百货大楼的一部分,但因面粉、白糖、花生油等原料供应不足,其点心生产总是供不应求,由于目前天气渐热,餐厅营业量增大,急需增加糕点和冷食的生产。因此,请粮食局通知西四区粮食科自1958年5月15日起每月增加供应富强面粉20袋,花生油250斤,请副食品商业局通知糖业糕点公司每月增加供应白糖1500市斤。”[注]北京档案馆藏:《苏联展览馆管理处关于莫斯科餐厅请求增加富强粉、白糖、花生油的供应问题》,1958年5月16日,档案号:2-10-080。可见其受欢迎程度之高。

直到20世纪60年代,正如一本小说的描述:“1968年的北京,诺大的一个城市,只有两家对外营业的西餐厅,一家是北京展览馆餐厅,因为北京展览馆是五十年代苏联援建的,当时叫苏联展览馆,其附属餐厅叫莫斯科餐厅,经营俄式西餐。……以后才改成现在的名字,但人们习惯了以前的名字,一时改不过口来,北京的顽主们干脆叫它‘老莫’。另一家西餐厅是位于崇文门的新侨饭店,经营的是法式西餐。这两家西餐厅是当时京城顽主们经常光顾的地方。”[注]都梁:《血色浪漫》,长江文艺出版社2006年版,第44页。我们在很多描写20世纪50-70年代北京的文学作品中都能看到“老莫”的形象,很多精英及子弟的光顾,使这里已成为一个象征性的文化符号。[注]刘心武:《“大院”里的孩子们》,《读书》1995年第3期。可见,俗称的“老莫”在20世纪50-60年代的北京消费文化中占有重要地位。正如一位1950年代出生的人所说:“莫斯科餐厅对社会产生的影响,在某种意义上甚至超过了展览馆”,而且“事情有时很奇怪,统一建筑体系,展览馆留给人们的,是地道的苏联文化气息,而‘老莫’却要复杂得多。它见证了中国社会阶层的区别,见证了特殊历史条件下特殊人群的悲欢聚散……莫斯科餐厅对1950年代出生的一代人的成长,究竟具有何种意义很难诠释,但至少注解了他们在特殊时代氛围中青年人不可或缺的浪漫”。[注]黄新原:《五十年代生人成长史》,中国青年出版社2009年版,第64-65页。于是,“老莫”作为标志性消费文化的符号,成为几代人共同的集体记忆。

四、结 语

北京自晚清民国时期开始,虽然也有不少城市近代化的探索,但当时的北京一直以“文化古都”的形象示人,与“摩登上海”形成鲜明对比。新中国成立后的“新北京”如何塑造新的城市文化?这可能需要我们从城市史与社会文化史等多角度对此加以解读。近年来城市文化史中的一个新的研究趋势是将“日常”(everydayness)作为一种分析方法。“日常”的概念是历史、现代性和文化实践关系中的一个关键构成部分。[注]董玥主编:《走出区域研究:西方中国近代史论集粹》导言,社会科学文献出版社2013年版。北京展览馆(苏联展览馆)的营建,体现了新中国成立初期北京城市新的地标空间的诞生,营造了新的城市文化氛围,丰富了大众的休闲娱乐生活,让我们感受到了20世纪50年代北京城市的“日常”,也揭示出当时北京都市文化中的“苏联印记”。此外,北京展览馆(苏联展览馆)的个案也提示我们,在城市文化建构过程中空间的意义。在20世纪50年代“新北京”的文化叙事中,“苏联式”建筑景观成为重要的书写对象,建筑景观的营建有助于重塑城市空间并进一步促进城市文化认同。